18 / 30

三章

沼の底 3

しおりを挟む

そして、昼食から一時間ほどが経ち、見慣れないスーツ姿の人物が二人、医者に連れられて、彼のいる一角に訪れる。

昼食後に出された、いくつかの薬を飲んでからというもの、彼はぼんやりとし始め、どうにか眠気を抑えていた。

「すまないね。」

刑事だろう、その人物は開口一番そう口にして、懐から何かを取り出し、彼ではなく、彼の母親に見せる。

「その、怪我人に対してこうして押しかけるのは、我々としても本意ではない。

本当に申し訳ない。それでも、話を聞かせてもらえるかな。」

そう、ベッドの脇に座り、一人の男が口を開く。

「ええ。まぁ。こうしてずっと寝てるのも暇ですし、お腹もすくだけですから。」

そう、彼は口にしたつもりだが、そもそも顎周りも包帯で巻かれており、その言葉はどうしても、もごもごと、非常に聞き取りづらいものとなった。

初対面の刑事は聞き取れなかったようで、それを母親が改めて伝える。

「ありがとう。それでは、手短に。」

そういって、男は、いくつもの質問を海斗に行う。

それに対して、彼は答えられるものには答え、分からないもには分からないと、ただそう伝えた。

そうしている途中、どうしても眠気が彼を襲う。

母親も聞き取るのが難しい、そんな状態になった時に、医者が刑事に退室を促す。

刑事二人が立ち上がる、そんな様子を見たときには、彼はまた眠りに落ちた。

そして、夕方に目を覚ますと、そこには母親だけでなく、彼の父親もベッドの脇に座り、彼の様子を覗き込むようにしてみていた。

「腹減った。」

起きるなり、既に定番になった言葉をつぶやけば、父親はやはり涙を流しながら笑い、母親は本当にと、そういいながらも、彼を支えて、体を起こさせる。

「元気そうで何よりだ。本当に。」

そういって、彼の父親は、椅子があるにもかかわらず、その場に力が抜けたように座り込む。

そして、呟くように彼に言葉をかける。

「どうなんだろうな。親としては、馬鹿なことをと、叱るのが正解なのか、よくやったとそう褒めるのが正解なのか、よくわからない。ただ、まぁ、とにかく、無事でよかった、お前も、襲われた子も。」

そういって、彼の父親からは、本当に良かった、その呟きの後は嗚咽が聞こえるだけとなった。

「それでね、一週間は入院することになりそうだって。

それから、また、刑事さんが話を聞きに来るそうよ。」

「面倒だなぁ。」

思ったことをそのまま呟けば、母親もそれを特に咎めず、ただただ苦い表情を浮かべる。

彼にしても、何となく、それが必要なのだろうと、それくらいはわかっている。だから面倒だ、それ以上は口にしない。

「それでね、花家さん。あなたが助けた女の子の両親なんだけどね。

お礼を言いたい、そういう事らしいの。」

「面倒だなぁ。」

彼は同じ言葉を繰り返す。母親も、同じ反応をするが、彼はさらに言葉を続ける。

「治ってからじゃ、遅いの?正直こんな格好で人に会うのもさ。」

そういえば、彼の父親が、馬鹿なことを言うなと、珍しい大声を上げながら立ち上がる。

「人の命を助けて、その結果の何がこんな姿だ。胸を張ることはあっても、卑下することなど何もない。」

「いや、でもさ。向こうも気を遣うんじゃ。」

そんな父親に気圧されて、彼は取って付けた理屈を振りかざす。

その言葉に、彼の父親も納得するように、椅子に座る。

「まぁ、かなり気に病んでおられるな。

ただ、それもあって、一度会って話しをすれば落ち着くのではと、そう思うところもある。

どうする。お前が嫌なら断ろう。」

言われても、当時の彼にしてみれば、そのあたりの機微はやはりよくわからない。

面倒だ、そういう感情鹿どうしても、彼の頭には浮かんでこなかった。

だから、子供の特権として、判断を親に委ねることにした。

「あったほうがいいと思う?」

「まぁ、お前は面倒で済むが、向こうはそれで一つ重荷が下せるだろう。

これも人助けの続き、俺はそう思う。」

「そうね。娘の、子供の命の恩人に、お礼の一つも言えない、それはやっぱりつらいものよ。」

「じゃぁ、会うよ。でも、何を話せばいいかなんて、よくわからないよ。」

そう告げて、母親の手に体重をかければ、当たり前のように意図を組んで、彼の状態をそのままベッドに寝かせる。

「まぁ、そういうものだ。それこそ家庭をもって、子供が生まれればわかるさ。」

父親の言葉に、まぁ、そんなものか、そう当時の彼は言葉通りに納得した。

そして、そう告げた父親が彼を見に来た医者と話、その夜に、彼の眠るベッドの側に、花家の両親が訪れた。

そして、その結果は、やはり彼にとって非常に面倒なものだった。

大の大人が、ベッドに横たわるその横で、地面に額をつけ、涙を流しながら謝罪とお礼を繰り返す。

そんな姿に、一体何を言えばいいというのか。

そして、謝罪は彼に向けた物だけでなく、彼の両親にも及ぶ。

そんな花家の両親に、お互いに無事でよかったと、そんな言葉をかけながら引き起こし、どうにか眺め、お引き取り願う、そんな一連の出来事を、ただただ眺めていた。

それからも、花家の両親は度々彼の病室に訪れては、差し入れも持ってきてくれた。

刃物切り傷はともかく、顔の打撲や、腫れがある程度引き、自由に食事ができるようになってからは、確かに花家の両親が持ってきてくれるものは、当時の彼を大いに喜ばせた。

そして、先に退院する花家伊澄、彼女を連れて、三人でわざわざ彼にあいさつに来た。

そこでも、簡単に言葉を交わし、泣きながら謝る彼女に気の利いた言葉をかけられるでもなく、ただただ困惑とともに見送って。

それが、彼が伊澄に再開し、事務所で雇うと、そう声をかける前に彼女を見た、最後の機会となった。

会おうと思えば会える距離ではあるが、彼自身気が進まなかった。

彼女の事を考えれば、どうしても痛み止めが切れたとき、意識がはっきりしてからはなおの事鋭く感じた、ナイフで切られた痛み、それを思い出し、怪我もないのに、まるで当時の痛みがそこに在るように錯覚した。

そんな話を医者にすれば、PTSDと、そういわれどいったものかの説明も受けた。

ただ、両親も口をそろえて、合わないように、落ち着くまではそのほうがいいだろうと、そういった結論に落ち着いた。

そもそも、もともと接点などなく、会おうとしなければ、会うこともない。

そんな相手なのだから。

同じ町で、顔も名前も知らない人間が暮らしている、そんなことは珍しくもない。

当時の彼も、それでいいかと、流したことであるし、今の、当時の事をこうして夢に見る彼も、まぁ妥当だなと、そういう感想を持つ。

そして、夢の光景はがらりと様相を変え、目の前には濁り、彼はや枯れ枝がつもり、どこからがそうなのか、判断の難しい沼の上に、伊澄が立っている。

「私は、覚えていましたよ。」

そして、下ろした前髪と、俯くその姿勢で彼からは表情を推し量ることもできないい彼女が声をかける。

「そういわれてもな。こっちからしてみれば、偶然で、気まぐれ、そうとしか言いようがないからな。」

自分の夢の中、出会った経緯迄を改めて見返したうえで、今の彼女が現れる。

よくできた夢だ、それほど彼女を忘れないように、強く意識していたのだろう、そう彼は改めて自覚する。

そして、それを読み取ったかのように、また彼女は言葉を作る。

「私が声をかけなければ、そのまま通り過ぎたでしょう?

その程度の相手、いなくなっても、また、忘れてしまうんですよね。」

言われた言葉に、彼はすぐには返せない。

それも事実だ。

少なくとも彼は確かに一時は忘れ、きっかけがなければ、今こうして思い出すこともなく。

過去にあったその事件すらも忘れてしまっただろう。

体にある切り傷も、昔、それこそ子供の頃にどこかでひっかけて、大けがをして、そのあとが今も残っているのだろう、そんな風に納得していただろう。

「まぁ、そうだろうな。

ただ、思い出した、目についた。

それならできることをするさ。それこそあの時と同じように。」

そう答えると、彼の意識はそこから引き上げられていく。

その最中、足元に目をやれば、あの夜に見た手が、確かに彼の足を掴み、足元に広がる沼へと引き込もうと、そうしていたのだ。

昼食後に出された、いくつかの薬を飲んでからというもの、彼はぼんやりとし始め、どうにか眠気を抑えていた。

「すまないね。」

刑事だろう、その人物は開口一番そう口にして、懐から何かを取り出し、彼ではなく、彼の母親に見せる。

「その、怪我人に対してこうして押しかけるのは、我々としても本意ではない。

本当に申し訳ない。それでも、話を聞かせてもらえるかな。」

そう、ベッドの脇に座り、一人の男が口を開く。

「ええ。まぁ。こうしてずっと寝てるのも暇ですし、お腹もすくだけですから。」

そう、彼は口にしたつもりだが、そもそも顎周りも包帯で巻かれており、その言葉はどうしても、もごもごと、非常に聞き取りづらいものとなった。

初対面の刑事は聞き取れなかったようで、それを母親が改めて伝える。

「ありがとう。それでは、手短に。」

そういって、男は、いくつもの質問を海斗に行う。

それに対して、彼は答えられるものには答え、分からないもには分からないと、ただそう伝えた。

そうしている途中、どうしても眠気が彼を襲う。

母親も聞き取るのが難しい、そんな状態になった時に、医者が刑事に退室を促す。

刑事二人が立ち上がる、そんな様子を見たときには、彼はまた眠りに落ちた。

そして、夕方に目を覚ますと、そこには母親だけでなく、彼の父親もベッドの脇に座り、彼の様子を覗き込むようにしてみていた。

「腹減った。」

起きるなり、既に定番になった言葉をつぶやけば、父親はやはり涙を流しながら笑い、母親は本当にと、そういいながらも、彼を支えて、体を起こさせる。

「元気そうで何よりだ。本当に。」

そういって、彼の父親は、椅子があるにもかかわらず、その場に力が抜けたように座り込む。

そして、呟くように彼に言葉をかける。

「どうなんだろうな。親としては、馬鹿なことをと、叱るのが正解なのか、よくやったとそう褒めるのが正解なのか、よくわからない。ただ、まぁ、とにかく、無事でよかった、お前も、襲われた子も。」

そういって、彼の父親からは、本当に良かった、その呟きの後は嗚咽が聞こえるだけとなった。

「それでね、一週間は入院することになりそうだって。

それから、また、刑事さんが話を聞きに来るそうよ。」

「面倒だなぁ。」

思ったことをそのまま呟けば、母親もそれを特に咎めず、ただただ苦い表情を浮かべる。

彼にしても、何となく、それが必要なのだろうと、それくらいはわかっている。だから面倒だ、それ以上は口にしない。

「それでね、花家さん。あなたが助けた女の子の両親なんだけどね。

お礼を言いたい、そういう事らしいの。」

「面倒だなぁ。」

彼は同じ言葉を繰り返す。母親も、同じ反応をするが、彼はさらに言葉を続ける。

「治ってからじゃ、遅いの?正直こんな格好で人に会うのもさ。」

そういえば、彼の父親が、馬鹿なことを言うなと、珍しい大声を上げながら立ち上がる。

「人の命を助けて、その結果の何がこんな姿だ。胸を張ることはあっても、卑下することなど何もない。」

「いや、でもさ。向こうも気を遣うんじゃ。」

そんな父親に気圧されて、彼は取って付けた理屈を振りかざす。

その言葉に、彼の父親も納得するように、椅子に座る。

「まぁ、かなり気に病んでおられるな。

ただ、それもあって、一度会って話しをすれば落ち着くのではと、そう思うところもある。

どうする。お前が嫌なら断ろう。」

言われても、当時の彼にしてみれば、そのあたりの機微はやはりよくわからない。

面倒だ、そういう感情鹿どうしても、彼の頭には浮かんでこなかった。

だから、子供の特権として、判断を親に委ねることにした。

「あったほうがいいと思う?」

「まぁ、お前は面倒で済むが、向こうはそれで一つ重荷が下せるだろう。

これも人助けの続き、俺はそう思う。」

「そうね。娘の、子供の命の恩人に、お礼の一つも言えない、それはやっぱりつらいものよ。」

「じゃぁ、会うよ。でも、何を話せばいいかなんて、よくわからないよ。」

そう告げて、母親の手に体重をかければ、当たり前のように意図を組んで、彼の状態をそのままベッドに寝かせる。

「まぁ、そういうものだ。それこそ家庭をもって、子供が生まれればわかるさ。」

父親の言葉に、まぁ、そんなものか、そう当時の彼は言葉通りに納得した。

そして、そう告げた父親が彼を見に来た医者と話、その夜に、彼の眠るベッドの側に、花家の両親が訪れた。

そして、その結果は、やはり彼にとって非常に面倒なものだった。

大の大人が、ベッドに横たわるその横で、地面に額をつけ、涙を流しながら謝罪とお礼を繰り返す。

そんな姿に、一体何を言えばいいというのか。

そして、謝罪は彼に向けた物だけでなく、彼の両親にも及ぶ。

そんな花家の両親に、お互いに無事でよかったと、そんな言葉をかけながら引き起こし、どうにか眺め、お引き取り願う、そんな一連の出来事を、ただただ眺めていた。

それからも、花家の両親は度々彼の病室に訪れては、差し入れも持ってきてくれた。

刃物切り傷はともかく、顔の打撲や、腫れがある程度引き、自由に食事ができるようになってからは、確かに花家の両親が持ってきてくれるものは、当時の彼を大いに喜ばせた。

そして、先に退院する花家伊澄、彼女を連れて、三人でわざわざ彼にあいさつに来た。

そこでも、簡単に言葉を交わし、泣きながら謝る彼女に気の利いた言葉をかけられるでもなく、ただただ困惑とともに見送って。

それが、彼が伊澄に再開し、事務所で雇うと、そう声をかける前に彼女を見た、最後の機会となった。

会おうと思えば会える距離ではあるが、彼自身気が進まなかった。

彼女の事を考えれば、どうしても痛み止めが切れたとき、意識がはっきりしてからはなおの事鋭く感じた、ナイフで切られた痛み、それを思い出し、怪我もないのに、まるで当時の痛みがそこに在るように錯覚した。

そんな話を医者にすれば、PTSDと、そういわれどいったものかの説明も受けた。

ただ、両親も口をそろえて、合わないように、落ち着くまではそのほうがいいだろうと、そういった結論に落ち着いた。

そもそも、もともと接点などなく、会おうとしなければ、会うこともない。

そんな相手なのだから。

同じ町で、顔も名前も知らない人間が暮らしている、そんなことは珍しくもない。

当時の彼も、それでいいかと、流したことであるし、今の、当時の事をこうして夢に見る彼も、まぁ妥当だなと、そういう感想を持つ。

そして、夢の光景はがらりと様相を変え、目の前には濁り、彼はや枯れ枝がつもり、どこからがそうなのか、判断の難しい沼の上に、伊澄が立っている。

「私は、覚えていましたよ。」

そして、下ろした前髪と、俯くその姿勢で彼からは表情を推し量ることもできないい彼女が声をかける。

「そういわれてもな。こっちからしてみれば、偶然で、気まぐれ、そうとしか言いようがないからな。」

自分の夢の中、出会った経緯迄を改めて見返したうえで、今の彼女が現れる。

よくできた夢だ、それほど彼女を忘れないように、強く意識していたのだろう、そう彼は改めて自覚する。

そして、それを読み取ったかのように、また彼女は言葉を作る。

「私が声をかけなければ、そのまま通り過ぎたでしょう?

その程度の相手、いなくなっても、また、忘れてしまうんですよね。」

言われた言葉に、彼はすぐには返せない。

それも事実だ。

少なくとも彼は確かに一時は忘れ、きっかけがなければ、今こうして思い出すこともなく。

過去にあったその事件すらも忘れてしまっただろう。

体にある切り傷も、昔、それこそ子供の頃にどこかでひっかけて、大けがをして、そのあとが今も残っているのだろう、そんな風に納得していただろう。

「まぁ、そうだろうな。

ただ、思い出した、目についた。

それならできることをするさ。それこそあの時と同じように。」

そう答えると、彼の意識はそこから引き上げられていく。

その最中、足元に目をやれば、あの夜に見た手が、確かに彼の足を掴み、足元に広がる沼へと引き込もうと、そうしていたのだ。

0

あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

意味が分かると怖い話(解説付き)

彦彦炎

ホラー

一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです

読みながら話に潜む違和感を探してみてください

最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください

実話も混ざっております

【⁉】意味がわかると怖い話【解説あり】

絢郷水沙

ホラー

普通に読めばそうでもないけど、よく考えてみたらゾクッとする、そんな怖い話です。基本1ページ完結。

下にスクロールするとヒントと解説があります。何が怖いのか、ぜひ推理しながら読み進めてみてください。

※全話オリジナル作品です。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...

MisakiNonagase

青春

39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。

ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。

さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

そのほかに外伝も綴りました。

終焉列島:ゾンビに沈む国

ねむたん

ホラー

2025年。ネット上で「死体が動いた」という噂が広まり始めた。

最初はフェイクニュースだと思われていたが、世界各地で「死亡したはずの人間が動き出し、人を襲う」事例が報告され、SNSには異常な映像が拡散されていく。

会社帰り、三浦拓真は同僚の藤木とラーメン屋でその話題になる。冗談めかしていた二人だったが、テレビのニュースで「都内の病院で死亡した患者が看護師を襲った」と報じられ、店内の空気が一変する。

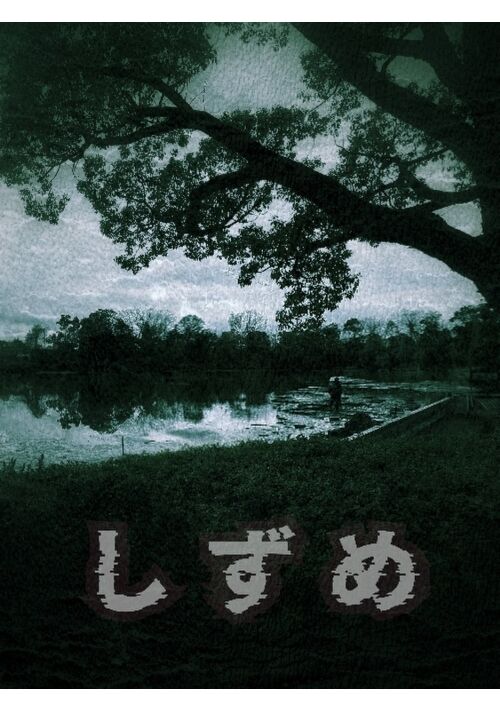

しずめ

山程ある

ホラー

六つの森に守られていた村が、森を失ったとき――怪異が始まった。

フォトグラファー・那須隼人は、中学時代を過ごしたN県の六森谷町を、タウン誌の撮影依頼で再訪する。

だがそこは、かつての面影を失った“別の町”だった。

森は削られ、住宅街へと変わり、同時に不可解な失踪事件が続いている。

「谷には六つのモリサマがある。

モリサマに入ってはならない。枝の一本も切ってはならない」

古くからの戒め。

シズメの森の神に捧げられる供物〝しずめめ〟の因習。

そして写真に写り込んだ――存在しないはずの森。

三年前、この町で隼人の恋人・藤原美月は姿を消した。

森の禁忌が解かれたとき、過去と現在が交錯し、隼人は“連れ去られた理由”と向き合うことになる。

因習と人の闇が絡み合う、民俗ホラーミステリー。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる