7 / 27

二 斎藤一之章:Fire

白河口の戦い(二)

しおりを挟む

軍議はくすぶったまま終わった。

白坂口で倒幕派の一隊を蹴散らした翌日。会津藩家老の西《さい》郷《ごう》頼《たの》母《も》が白河防衛の総督として入城した。

息つく間もなく始まった軍議で、オレは白坂口の守りを固くするよう進言した。西郷さまの反応は、かんばしくなかった。

「端々の守りに兵力を割き、肝心の城の守りが手薄になっつまっては本末転倒だべ。兵力はこの白河城と、城の南の稲荷山に集める」

「しかし」

「おお、そだに気ぃ揉んだ顔しらんに。白河城は北を阿《あ》武《ぶ》隈《くま》川《がわ》に守られ、四周を見事な石垣で囲われている。そもそも白河の地は天然の要塞だずって城が造られた。ここに陣を構えれば、何千の兵に襲われても、追い返すのは造作ねえ」

「白河が要塞と呼ばれるのは、北に備える場合です。南からの敵は、今までの白河の守りでは、不十分かと」

「山口どのは、おっかねぇがよ? まあ、無理もねえ。母君が会津の血を引いていても、山口どのは江戸育ちだからなあ。奥羽は見たことのねぇ景色ばかりで、戸惑ってんべ?」

調子を崩されて、オレは黙るしかなかった。だいたい、藩政を担《にな》う家老で四十に手が届く知恵者に、オレが太刀打ちできるはずもない。

三《さん》重《じゅう》櫓《やぐら》を後にして、新撰組が待機する城の南東部へと戻る。島田さんは、待ち兼ねた様子だった。

「白坂口の防衛強化の案はどうなった?」

「却下された」

「ほう。それで肩を落として帰ってきたわけか。局長が辛気臭い顔をするな」

「局長代理だ。ただ、新撰組を白坂口に配置するのは許された」

「そうか。だったら、我々にできることをやるしかないな。西郷さまが実戦に出られるのは、これが初めてなんだろう? 戦い方を知っている者で、うまく補わんといかん」

西郷さまは戦いたがらない人、という噂は聞いていた。会津藩は京都でも伏見でも戦ってきたが、西郷さまはどの戦にも参陣していない。

六年前、幕府から容《かた》保《もり》公に京都守護職の命が下った。容保公は、保《ほ》科《しな》正《まさ》之《ゆき》公の忠義の家訓を引き合いに出されて命令を受けざるを得なかった。会津藩士たちも軒並み同じ考えだったが、西郷さまは違った。容保公に正面切って反対した。

容保公は西郷さまを遠ざけて京都に赴《おもむ》いた。会津とは何もかも勝手の違う京都で、ただ誠実に職務に励んだ。禁術に手を出して、赤い環の力を成しさえした。

遠ざけられても、西郷さまは、会津藩が京都守護を引き受ける必要はないと説き続けた。京都から追放されて家老の職を解かれても、主張を曲げなかった。

「どうもよくわからない」

「何だ、斎藤? 気になることがあるなら、何でも言え。口が堅いのと抱え込むのとは違うんだからな」

島田さんはよく人を見ている。縁の下の力持ちで、聞き上手だ。島田さんといると、オレはいくらか口数が増える。

「なぜ急に西郷さまが前線に出ることになったんだろう?」

「ああ、その件か。おまえが軍議に出ている間に、会津藩士から事情を聞いたぞ。順を追って話すと、まず、西郷さまが家老に復帰したのは今年の一月、伏見の戦で幕府軍が大敗した後だ」

「それは知っている」

「会津公は国《くに》許《もと》に帰られた後、会津の守りを固める一方で、戦いたがらない西郷さまのやり方にも理解を示された。倒幕派との講和が成立するならそれに越したことはない、とな。会津公ご自身、もともと争い事のお嫌いなかただ」

「西郷さまが講和を進めていたのか?」

「ああ。そしてこのたび、見事に交渉は決裂した。倒幕派が天皇への恭順の証として要求したのは、会津公の首だったんだ」

「馬鹿な」

近藤さんの死に様が胸によみがえった。新撰組局長、近藤勇は、倒幕派の大軍に包囲されたオレたちを逃がすために、ただ一人で敵陣に乗り込んで捕らえられた。そして罪人として斬首された。首は京都で晒《さら》されているという。

別れ際の記憶をまだ夢に見る。そのたびに後悔の念に焼かれる。近藤さんを行かせるべきじゃなかった。何としても引き留めるべきだった。

島田さんがオレの顔をのぞき込んだ。

「会津藩は、主君を決して手放すまいよ」

「当然だ」

「呑めるはずのない非礼な条件を突き付けたのは、つまり、倒幕派には暴れる意志しかないってことだ。仮に会津公が自らの首を差し出したとしても、火がおとなしく消えるとも思えない。連中が満足するまで、新しい標的が作られ続けるだろう」

「何にしてもオレたちは、できることをするだけだ」

「違いないな。よし、善は急げだ。白坂口の警備に就く支《し》度《たく》を整えよう。今晩中に動ける者を連れて、先行しようか?」

「お願いしたい。明日の朝には合流する。白坂口は土塁を築いて塞いでしまおうと思う」

「了解した。三、四班を連れていくことにしよう。運べる武器や道具は運んでおくぞ。負傷兵は城に置かせてもらえるのか?」

「ひとまずは。後で城下町の宿に移すことになるが」

「あいわかった。出立するときには一言、声を掛ける。そこいらの隊士におまえの命令を伝達するよ。ああ、いや、これはおまえが自分で命じるほうがいいか?」

「今は島田さんにお願いしたい。オレは喉が痛い」

「普段はちっともしゃべらないくせに、今朝はずいぶん大声を出していたからな。今さらだが、斎藤はいい声をしてるじゃないか。それじゃあ、後でな」

島田さんは大柄な体をのしのしと揺らして、城壁の武者走りへと上がっていった。ざわつく隊士たちに集合を命じる。

城内は赤々と篝《かがり》火《び》が焚《た》かれている。明るさと熱が、夜気の冷たさを和《やわ》らげる。閏《うるう》四月が終わりに近付いた季節。京都なら、そろそろ蒸し暑かった。江戸はどうだったか、十九の年まで住んでいたのに、よく覚えていない。

胃の痛くなるような焦燥感がある。

会津は秋が深まると雪が降り出して、春の半ばまで白く閉ざされるという。どれほど寒いか、想像もできない。

オレと同じで、西や南から来た倒幕派の連中も、会津の冬を知らない。だったら、雪が降るより先に会津攻めを完了させようと目論むんじゃないか?

間の悪いことに、今年は閏月が四月の後に入って、夏が一箇月長い。一箇月もあれば戦況が激変し得ることを、この半年で嫌というほど味わっている。

ふと、後ろから軽い足音が一つ近付いてきた。明らかに女の足音。時尾かと思って振り返ると、違った。弥曽だ。微笑んだ目がオレをとらえている。

弥曽はオレの前で立ち止まって礼をした。

「山口さま、白坂口ではお手柄だったとお聞きしました。おめでとうごぜぇます。もっと早くお祝いの気持ちをお伝えしたかったけんじょ、なかなかお会いできねくて」

オレは眉をひそめた。まわりには新撰組隊士や奥羽各藩の兵士の目があるのに、なぜわざわざ声を掛けてくる?

気まずさに舌打ちしたいのを、息をついてごまかす。そっぽを向くと、視界にもう一つ厄介事が飛び込んできた。

時尾が八重に引っ張られながら駆けてくる。

「ま、待って、八重さん。わたしは、そだに急がなくても……」

「時尾さんはのんびりしすぎだ! 見てられね! 山口さま、時尾さんが用があるんだど!」

「八重さんっ」

女の声はよく通る。周囲の注目が一斉に集まった。その真ん中で、オレは女三人に囲まれた。

時尾は相変わらずの男装だ。慌ただしく頭を下げると、長い髪がかすかな音を立てた。

川崎八重も、時尾と同じく男の格好で、女《おんな》髷《まげ》を結っていない。砲術師範の山本家の出の八重は、鉄砲や大砲を男よりも使いこなすし、女のくせに馬鹿力だ。これで人妻だというのだから恐れ入る。夫の川崎尚之《の》助《すけ》という男は、どれだけ怖い者知らずなんだか。

八重はまず弥曽に食って掛かった。

「弥曽さん! 戸外で男の人と話すなんて、はしたねぇごど。什《じゅう》の掟《おきて》で戒められているべ」

「嫌《やん》だ、八重さんと時尾さんこそ、大声で山口さまのお名前を呼んだりして」

「わたしたちは戦うために白河に来たんだ。戦場にいるからには、男と同じ。んだべ、山口さま?」

オレを話に巻き込むな。

うんざりしながら、まわりを睨む。手も足も止めていた兵士たちが、さっと知らぬふりをした。視線をぐるりと一周させて、時尾と目が合う。時尾は、今にも泣き出しそうな顔をした。

「お忙しいところ、お邪魔しっつまって申し訳ありません」

すかさず八重が時尾を叱り飛ばした。

「時尾さんは謝りすぎだ! 申し訳ねぇと言ってばかりでは、話がちっとも進まねえ。たいだい、京都のころから新撰組預かりの武士として戦ってきたのに、なぜ、こっだ遠慮ばっかりしているがよ?」

「だって、あまり馴れ馴れしくしては、斎藤さまにご迷惑が……」

時尾はうつむきながらも、ちらちらとオレを見る。まるでオレがいじめているみたいだ。かえってきまりが悪い。

「何の用だ?」

促すと、時尾はどうにか顔を上げた。その背中を、八重がばしんと叩いた。勢いに押された時尾が、二三歩、前にのめる。ちょうどオレの真ん前で、時尾は立ち止まった。

「ご迷惑だったら、おっしゃってくなんしょ。八重さんに手伝ってもらって、新撰組の旗を縫いました」

「旗?」

そのとき初めて、時尾が畳んだ布を胸に抱いていることに気が付いた。

「前の旗は、流山で混乱している間になくしっつまったとおっしゃっていたべし? あの、新しい旗……お気に召すか、わかんねぇけんじょ」

時尾が布を差し出した。オレは受け取って、それを広げた。

息が止まった。

鮮やかな赤色。中央にどっしりと、誠の一文字。下部には白い段だら模様。

懐かしさに似たものが込み上げて胸が詰まる。命懸けで駆け抜けた京都での五年間の記憶が、いちどきに脳裏によみがえった。苦しかったことも笑い合ったことも、全部。

誠の一文字に段だら模様は、オレの誇りだ。この大切な旗印を、どうして失ったままでいられるだろう?

オレは時尾を見つめた。

「ありがたい。明日から陣頭に掲げる」

「受け取っていただけてよかった。本当は班ごとに掲げられるよう、いくつも作《こせ》たかったけんじょ、時間も布も足りねかったのです。間に合わせで申し訳ねぇなし」

「十分だ。オレは旗にまで手が回らずにいた」

「斎藤さま、もう一つ、作《こせ》たものがあるのです。受け取っていただけるがよ?」

時尾が袂《たもと》から取り出したのは、手のひらに載る程度の小さな旗だ。白地に、赤い誠の一文字。段だら模様も赤色で描かれている。

「袖《そで》章《しょう》か?」

「はい。わたしの術の力を込めたので、いざというとき、お役に立つのではねぇかと」

時尾は袖章を裏返した。複雑な紋様が、びっしりと縫い付けられている。袖章は六枚あって、同じ紋様が二枚ずつの三組だ。

「これは?」

「縮地の術の一種で、同じ術式の袖章同士が引き合う仕組みです。片方の袖章を術式ごと破ると、もう片方のところさ移動します。組になった袖章を前衛と後衛で分けて持っておいてくなんしょ。前衛が危ういとき、袖章を破ったら、一息に後衛まで撤退できるべし」

「なるほど」

「術式を破る人が触れているもの全部、人でも物でも、一緒に移動します。けんじょも、こっだ手段を使わず無事に戻ってこられるなら、それがいちばんいいべし」

時尾は袖章を丁寧に重ねてオレに差し出した。受け取るとき、指先が触れ合った。かすかに時尾の手が震えるのがわかった。

不意に思い至った。

「寝ずに何かをしていたのは、これか」

「は、はい。そのっ、申し訳ねぇなし」

「なぜ謝る?」

「だって、わたし、勝手に……は、旗は、軍にとって大切なものなのに、勝手に作《こせ》っつまって……」

「いや、だから、なぜ謝る? むしろこっちが謝るべきだ。新撰組のために無理をさせたな」

「そ、そっだことねぇなし!」

時尾は頭を下げっぱなしだ。

八重が時尾の肩を抱いてオレを睨んで、早口でまくし立てた。

「なぜ山口さまは時尾さんに冷てぇ顔するがよ? 嬉しくねぇはずなかんべ。一寸《つぅと》くらい笑わせ! だいたい『新撰組のために無理を』って何だ? 時尾さんもわたしも、そっだ言葉、聞きたかったわけではねえ。時尾さんは新撰組ではねくて、山口さまを喜ば……」

「八重さんっ、はしたねぇこと言わんに!」

時尾が八重の口を塞いで大声を出した。オレはちょっと驚いた。

オレが時尾と知り合ったのは四年前だ。およそ半年前からは同じ局内にいる形だが、おとなしい女だと思っていた。実は案外そうでもないらしい。八重といるときの時尾はよく笑うし、膨れっ面もする。しゃべる言葉も増えて、今みたいに大声を出すこともある。

新撰組の前では遠慮していたのか。什の掟で男女の対話がたしなめられるからなのか。あるいは、オレのことが怖いのか。

釈然としない思いを抱えていたら、横合いから弥曽がオレを呼んだ。

「山口さま、折り入ってお願ぇが」

「何だ?」

「わたくしを城下町の本陣までお送り願ぇませんか?」

本陣は、宿場に置かれた上級武家のための宿屋だ。白河の本陣は城のすぐ南、五町も行かないあたりにある。

「そっちに移れと命じられたのか?」

「はい。西郷さまに、白河城内は手狭だから本陣を使うようにと」

今、城内には会津藩の軍勢を筆頭に、新撰組がいて、仙台藩や米沢藩や二本松藩の援軍もいる。そろそろ総勢二千を超えるはずだ。

「オレが護衛することも、西郷さまの命令か?」

「ご迷惑をお掛けするけんじょも、お怒りにならずにお聞きくなんしょ。わたくしのほうから山口さまのお名前を挙げたのです」

「なぜオレを?」

「山口さまは、いえ、斎藤一さまは強者ぞろいの新撰組でも特にお強ぇと、兄弟からの手紙でうかがっておりました。わたくし、まだ見ぬあなたさまに憧れを抱いていたのです。こっだ年で若ぇ娘のようなことをと、お笑いになるかもしれねぇけんじょ」

弥曽は微笑みながら、絡み付くような目をしている。オレは動けなかった。何も応えられずに、少しかすれた弥曽の声をただ聞いていた。

「どこに敵の間者が潜んでいてもおかしくねぇべし? わたくし、おっかねぇのです。山口さま、わたくしをお守りいただけねぇがよ?」

音もなく弥曽がオレの前に進み出て、白い手でオレの左の袖を引こうとした。利き手だ。ざわり、と背筋に寒気が走る。反射的に半歩下がって弥曽から逃れた。

八重が弥曽の肩をつかんだ。

「弥曽さん、今のは無礼だべ。山口さまも、たまげているではねぇか。護衛だったら、わたしと時尾さんが引き受ける。わがままなの言わんに」

「嫌《やん》だ、わがままと決め付けねぇでくなんしょ。わたくしは不安なだけ。ああ、けんじょも、八重さんは鉄砲が得意で、時尾さんには環の力があるべした。お二人ともお強ぇから、ただの女子《おなご》のわたくしの気持ちはわかんねぇのです」

「んだ、わかんね。弱ぇからずって人に甘えて困らせて、行儀《ざま》悪ぃごど!」

八重は、つんと顔を背けた。弥曽は静かに微笑んでいる。時尾がおずおずと口を開いた。

「斎藤さまは、明日はどこの守りを預かるのですか?」

「今朝と同じ白坂口だ。明け方には出立する」

「だったら、弥曽さんもそのときに途中までご一緒してもよかんべし?」

「ああ、問題ない」

「大手門から出れば、本陣は目の前です。そこから先はわたしと八重さんが弥曽さんを本陣まで送り届けてぇと思うけんじょ、弥曽さん、さすけねぇがよ?」

弥曽は笑顔のままうなずいた。時尾も、ほっとしたように頬を緩めた。八重だけが不機嫌そうにオレを睨んだ。

居心地が悪くて仕方がない。ため息をついた拍子に、右手に抱いた旗が目に入った。いつの間にか布地をきつく握っている。力を緩めたが、すでにしわが寄っていた。

「旗竿がいるな」

言い訳のようにつぶやいて、オレは足早にその場を離れた。

白坂口で倒幕派の一隊を蹴散らした翌日。会津藩家老の西《さい》郷《ごう》頼《たの》母《も》が白河防衛の総督として入城した。

息つく間もなく始まった軍議で、オレは白坂口の守りを固くするよう進言した。西郷さまの反応は、かんばしくなかった。

「端々の守りに兵力を割き、肝心の城の守りが手薄になっつまっては本末転倒だべ。兵力はこの白河城と、城の南の稲荷山に集める」

「しかし」

「おお、そだに気ぃ揉んだ顔しらんに。白河城は北を阿《あ》武《ぶ》隈《くま》川《がわ》に守られ、四周を見事な石垣で囲われている。そもそも白河の地は天然の要塞だずって城が造られた。ここに陣を構えれば、何千の兵に襲われても、追い返すのは造作ねえ」

「白河が要塞と呼ばれるのは、北に備える場合です。南からの敵は、今までの白河の守りでは、不十分かと」

「山口どのは、おっかねぇがよ? まあ、無理もねえ。母君が会津の血を引いていても、山口どのは江戸育ちだからなあ。奥羽は見たことのねぇ景色ばかりで、戸惑ってんべ?」

調子を崩されて、オレは黙るしかなかった。だいたい、藩政を担《にな》う家老で四十に手が届く知恵者に、オレが太刀打ちできるはずもない。

三《さん》重《じゅう》櫓《やぐら》を後にして、新撰組が待機する城の南東部へと戻る。島田さんは、待ち兼ねた様子だった。

「白坂口の防衛強化の案はどうなった?」

「却下された」

「ほう。それで肩を落として帰ってきたわけか。局長が辛気臭い顔をするな」

「局長代理だ。ただ、新撰組を白坂口に配置するのは許された」

「そうか。だったら、我々にできることをやるしかないな。西郷さまが実戦に出られるのは、これが初めてなんだろう? 戦い方を知っている者で、うまく補わんといかん」

西郷さまは戦いたがらない人、という噂は聞いていた。会津藩は京都でも伏見でも戦ってきたが、西郷さまはどの戦にも参陣していない。

六年前、幕府から容《かた》保《もり》公に京都守護職の命が下った。容保公は、保《ほ》科《しな》正《まさ》之《ゆき》公の忠義の家訓を引き合いに出されて命令を受けざるを得なかった。会津藩士たちも軒並み同じ考えだったが、西郷さまは違った。容保公に正面切って反対した。

容保公は西郷さまを遠ざけて京都に赴《おもむ》いた。会津とは何もかも勝手の違う京都で、ただ誠実に職務に励んだ。禁術に手を出して、赤い環の力を成しさえした。

遠ざけられても、西郷さまは、会津藩が京都守護を引き受ける必要はないと説き続けた。京都から追放されて家老の職を解かれても、主張を曲げなかった。

「どうもよくわからない」

「何だ、斎藤? 気になることがあるなら、何でも言え。口が堅いのと抱え込むのとは違うんだからな」

島田さんはよく人を見ている。縁の下の力持ちで、聞き上手だ。島田さんといると、オレはいくらか口数が増える。

「なぜ急に西郷さまが前線に出ることになったんだろう?」

「ああ、その件か。おまえが軍議に出ている間に、会津藩士から事情を聞いたぞ。順を追って話すと、まず、西郷さまが家老に復帰したのは今年の一月、伏見の戦で幕府軍が大敗した後だ」

「それは知っている」

「会津公は国《くに》許《もと》に帰られた後、会津の守りを固める一方で、戦いたがらない西郷さまのやり方にも理解を示された。倒幕派との講和が成立するならそれに越したことはない、とな。会津公ご自身、もともと争い事のお嫌いなかただ」

「西郷さまが講和を進めていたのか?」

「ああ。そしてこのたび、見事に交渉は決裂した。倒幕派が天皇への恭順の証として要求したのは、会津公の首だったんだ」

「馬鹿な」

近藤さんの死に様が胸によみがえった。新撰組局長、近藤勇は、倒幕派の大軍に包囲されたオレたちを逃がすために、ただ一人で敵陣に乗り込んで捕らえられた。そして罪人として斬首された。首は京都で晒《さら》されているという。

別れ際の記憶をまだ夢に見る。そのたびに後悔の念に焼かれる。近藤さんを行かせるべきじゃなかった。何としても引き留めるべきだった。

島田さんがオレの顔をのぞき込んだ。

「会津藩は、主君を決して手放すまいよ」

「当然だ」

「呑めるはずのない非礼な条件を突き付けたのは、つまり、倒幕派には暴れる意志しかないってことだ。仮に会津公が自らの首を差し出したとしても、火がおとなしく消えるとも思えない。連中が満足するまで、新しい標的が作られ続けるだろう」

「何にしてもオレたちは、できることをするだけだ」

「違いないな。よし、善は急げだ。白坂口の警備に就く支《し》度《たく》を整えよう。今晩中に動ける者を連れて、先行しようか?」

「お願いしたい。明日の朝には合流する。白坂口は土塁を築いて塞いでしまおうと思う」

「了解した。三、四班を連れていくことにしよう。運べる武器や道具は運んでおくぞ。負傷兵は城に置かせてもらえるのか?」

「ひとまずは。後で城下町の宿に移すことになるが」

「あいわかった。出立するときには一言、声を掛ける。そこいらの隊士におまえの命令を伝達するよ。ああ、いや、これはおまえが自分で命じるほうがいいか?」

「今は島田さんにお願いしたい。オレは喉が痛い」

「普段はちっともしゃべらないくせに、今朝はずいぶん大声を出していたからな。今さらだが、斎藤はいい声をしてるじゃないか。それじゃあ、後でな」

島田さんは大柄な体をのしのしと揺らして、城壁の武者走りへと上がっていった。ざわつく隊士たちに集合を命じる。

城内は赤々と篝《かがり》火《び》が焚《た》かれている。明るさと熱が、夜気の冷たさを和《やわ》らげる。閏《うるう》四月が終わりに近付いた季節。京都なら、そろそろ蒸し暑かった。江戸はどうだったか、十九の年まで住んでいたのに、よく覚えていない。

胃の痛くなるような焦燥感がある。

会津は秋が深まると雪が降り出して、春の半ばまで白く閉ざされるという。どれほど寒いか、想像もできない。

オレと同じで、西や南から来た倒幕派の連中も、会津の冬を知らない。だったら、雪が降るより先に会津攻めを完了させようと目論むんじゃないか?

間の悪いことに、今年は閏月が四月の後に入って、夏が一箇月長い。一箇月もあれば戦況が激変し得ることを、この半年で嫌というほど味わっている。

ふと、後ろから軽い足音が一つ近付いてきた。明らかに女の足音。時尾かと思って振り返ると、違った。弥曽だ。微笑んだ目がオレをとらえている。

弥曽はオレの前で立ち止まって礼をした。

「山口さま、白坂口ではお手柄だったとお聞きしました。おめでとうごぜぇます。もっと早くお祝いの気持ちをお伝えしたかったけんじょ、なかなかお会いできねくて」

オレは眉をひそめた。まわりには新撰組隊士や奥羽各藩の兵士の目があるのに、なぜわざわざ声を掛けてくる?

気まずさに舌打ちしたいのを、息をついてごまかす。そっぽを向くと、視界にもう一つ厄介事が飛び込んできた。

時尾が八重に引っ張られながら駆けてくる。

「ま、待って、八重さん。わたしは、そだに急がなくても……」

「時尾さんはのんびりしすぎだ! 見てられね! 山口さま、時尾さんが用があるんだど!」

「八重さんっ」

女の声はよく通る。周囲の注目が一斉に集まった。その真ん中で、オレは女三人に囲まれた。

時尾は相変わらずの男装だ。慌ただしく頭を下げると、長い髪がかすかな音を立てた。

川崎八重も、時尾と同じく男の格好で、女《おんな》髷《まげ》を結っていない。砲術師範の山本家の出の八重は、鉄砲や大砲を男よりも使いこなすし、女のくせに馬鹿力だ。これで人妻だというのだから恐れ入る。夫の川崎尚之《の》助《すけ》という男は、どれだけ怖い者知らずなんだか。

八重はまず弥曽に食って掛かった。

「弥曽さん! 戸外で男の人と話すなんて、はしたねぇごど。什《じゅう》の掟《おきて》で戒められているべ」

「嫌《やん》だ、八重さんと時尾さんこそ、大声で山口さまのお名前を呼んだりして」

「わたしたちは戦うために白河に来たんだ。戦場にいるからには、男と同じ。んだべ、山口さま?」

オレを話に巻き込むな。

うんざりしながら、まわりを睨む。手も足も止めていた兵士たちが、さっと知らぬふりをした。視線をぐるりと一周させて、時尾と目が合う。時尾は、今にも泣き出しそうな顔をした。

「お忙しいところ、お邪魔しっつまって申し訳ありません」

すかさず八重が時尾を叱り飛ばした。

「時尾さんは謝りすぎだ! 申し訳ねぇと言ってばかりでは、話がちっとも進まねえ。たいだい、京都のころから新撰組預かりの武士として戦ってきたのに、なぜ、こっだ遠慮ばっかりしているがよ?」

「だって、あまり馴れ馴れしくしては、斎藤さまにご迷惑が……」

時尾はうつむきながらも、ちらちらとオレを見る。まるでオレがいじめているみたいだ。かえってきまりが悪い。

「何の用だ?」

促すと、時尾はどうにか顔を上げた。その背中を、八重がばしんと叩いた。勢いに押された時尾が、二三歩、前にのめる。ちょうどオレの真ん前で、時尾は立ち止まった。

「ご迷惑だったら、おっしゃってくなんしょ。八重さんに手伝ってもらって、新撰組の旗を縫いました」

「旗?」

そのとき初めて、時尾が畳んだ布を胸に抱いていることに気が付いた。

「前の旗は、流山で混乱している間になくしっつまったとおっしゃっていたべし? あの、新しい旗……お気に召すか、わかんねぇけんじょ」

時尾が布を差し出した。オレは受け取って、それを広げた。

息が止まった。

鮮やかな赤色。中央にどっしりと、誠の一文字。下部には白い段だら模様。

懐かしさに似たものが込み上げて胸が詰まる。命懸けで駆け抜けた京都での五年間の記憶が、いちどきに脳裏によみがえった。苦しかったことも笑い合ったことも、全部。

誠の一文字に段だら模様は、オレの誇りだ。この大切な旗印を、どうして失ったままでいられるだろう?

オレは時尾を見つめた。

「ありがたい。明日から陣頭に掲げる」

「受け取っていただけてよかった。本当は班ごとに掲げられるよう、いくつも作《こせ》たかったけんじょ、時間も布も足りねかったのです。間に合わせで申し訳ねぇなし」

「十分だ。オレは旗にまで手が回らずにいた」

「斎藤さま、もう一つ、作《こせ》たものがあるのです。受け取っていただけるがよ?」

時尾が袂《たもと》から取り出したのは、手のひらに載る程度の小さな旗だ。白地に、赤い誠の一文字。段だら模様も赤色で描かれている。

「袖《そで》章《しょう》か?」

「はい。わたしの術の力を込めたので、いざというとき、お役に立つのではねぇかと」

時尾は袖章を裏返した。複雑な紋様が、びっしりと縫い付けられている。袖章は六枚あって、同じ紋様が二枚ずつの三組だ。

「これは?」

「縮地の術の一種で、同じ術式の袖章同士が引き合う仕組みです。片方の袖章を術式ごと破ると、もう片方のところさ移動します。組になった袖章を前衛と後衛で分けて持っておいてくなんしょ。前衛が危ういとき、袖章を破ったら、一息に後衛まで撤退できるべし」

「なるほど」

「術式を破る人が触れているもの全部、人でも物でも、一緒に移動します。けんじょも、こっだ手段を使わず無事に戻ってこられるなら、それがいちばんいいべし」

時尾は袖章を丁寧に重ねてオレに差し出した。受け取るとき、指先が触れ合った。かすかに時尾の手が震えるのがわかった。

不意に思い至った。

「寝ずに何かをしていたのは、これか」

「は、はい。そのっ、申し訳ねぇなし」

「なぜ謝る?」

「だって、わたし、勝手に……は、旗は、軍にとって大切なものなのに、勝手に作《こせ》っつまって……」

「いや、だから、なぜ謝る? むしろこっちが謝るべきだ。新撰組のために無理をさせたな」

「そ、そっだことねぇなし!」

時尾は頭を下げっぱなしだ。

八重が時尾の肩を抱いてオレを睨んで、早口でまくし立てた。

「なぜ山口さまは時尾さんに冷てぇ顔するがよ? 嬉しくねぇはずなかんべ。一寸《つぅと》くらい笑わせ! だいたい『新撰組のために無理を』って何だ? 時尾さんもわたしも、そっだ言葉、聞きたかったわけではねえ。時尾さんは新撰組ではねくて、山口さまを喜ば……」

「八重さんっ、はしたねぇこと言わんに!」

時尾が八重の口を塞いで大声を出した。オレはちょっと驚いた。

オレが時尾と知り合ったのは四年前だ。およそ半年前からは同じ局内にいる形だが、おとなしい女だと思っていた。実は案外そうでもないらしい。八重といるときの時尾はよく笑うし、膨れっ面もする。しゃべる言葉も増えて、今みたいに大声を出すこともある。

新撰組の前では遠慮していたのか。什の掟で男女の対話がたしなめられるからなのか。あるいは、オレのことが怖いのか。

釈然としない思いを抱えていたら、横合いから弥曽がオレを呼んだ。

「山口さま、折り入ってお願ぇが」

「何だ?」

「わたくしを城下町の本陣までお送り願ぇませんか?」

本陣は、宿場に置かれた上級武家のための宿屋だ。白河の本陣は城のすぐ南、五町も行かないあたりにある。

「そっちに移れと命じられたのか?」

「はい。西郷さまに、白河城内は手狭だから本陣を使うようにと」

今、城内には会津藩の軍勢を筆頭に、新撰組がいて、仙台藩や米沢藩や二本松藩の援軍もいる。そろそろ総勢二千を超えるはずだ。

「オレが護衛することも、西郷さまの命令か?」

「ご迷惑をお掛けするけんじょも、お怒りにならずにお聞きくなんしょ。わたくしのほうから山口さまのお名前を挙げたのです」

「なぜオレを?」

「山口さまは、いえ、斎藤一さまは強者ぞろいの新撰組でも特にお強ぇと、兄弟からの手紙でうかがっておりました。わたくし、まだ見ぬあなたさまに憧れを抱いていたのです。こっだ年で若ぇ娘のようなことをと、お笑いになるかもしれねぇけんじょ」

弥曽は微笑みながら、絡み付くような目をしている。オレは動けなかった。何も応えられずに、少しかすれた弥曽の声をただ聞いていた。

「どこに敵の間者が潜んでいてもおかしくねぇべし? わたくし、おっかねぇのです。山口さま、わたくしをお守りいただけねぇがよ?」

音もなく弥曽がオレの前に進み出て、白い手でオレの左の袖を引こうとした。利き手だ。ざわり、と背筋に寒気が走る。反射的に半歩下がって弥曽から逃れた。

八重が弥曽の肩をつかんだ。

「弥曽さん、今のは無礼だべ。山口さまも、たまげているではねぇか。護衛だったら、わたしと時尾さんが引き受ける。わがままなの言わんに」

「嫌《やん》だ、わがままと決め付けねぇでくなんしょ。わたくしは不安なだけ。ああ、けんじょも、八重さんは鉄砲が得意で、時尾さんには環の力があるべした。お二人ともお強ぇから、ただの女子《おなご》のわたくしの気持ちはわかんねぇのです」

「んだ、わかんね。弱ぇからずって人に甘えて困らせて、行儀《ざま》悪ぃごど!」

八重は、つんと顔を背けた。弥曽は静かに微笑んでいる。時尾がおずおずと口を開いた。

「斎藤さまは、明日はどこの守りを預かるのですか?」

「今朝と同じ白坂口だ。明け方には出立する」

「だったら、弥曽さんもそのときに途中までご一緒してもよかんべし?」

「ああ、問題ない」

「大手門から出れば、本陣は目の前です。そこから先はわたしと八重さんが弥曽さんを本陣まで送り届けてぇと思うけんじょ、弥曽さん、さすけねぇがよ?」

弥曽は笑顔のままうなずいた。時尾も、ほっとしたように頬を緩めた。八重だけが不機嫌そうにオレを睨んだ。

居心地が悪くて仕方がない。ため息をついた拍子に、右手に抱いた旗が目に入った。いつの間にか布地をきつく握っている。力を緩めたが、すでにしわが寄っていた。

「旗竿がいるな」

言い訳のようにつぶやいて、オレは足早にその場を離れた。

0

お気に入りに追加

10

あなたにおすすめの小説

幕末レクイエム―誠心誠意、咲きて散れ―

馳月基矢

歴史・時代

幕末、動乱の京都の治安維持を担った新撰組。

華やかな活躍の時間は、決して長くなかった。

武士の世の終わりは刻々と迫る。

それでもなお刀を手にし続ける。

これは滅びの武士の生き様。

誠心誠意、ただまっすぐに。

結核を病み、あやかしの力を借りる天才剣士、沖田総司。

あやかし狩りの力を持ち、目的を秘めるスパイ、斎藤一。

同い年に生まれた二人の、別々の道。

仇花よ、あでやかに咲き、潔く散れ。

schedule

公開:2019.4.1

連載:2019.4.7-4.18 ( 6:30 & 18:30 )

浅葱色の桜

初音

歴史・時代

新選組の局長、近藤勇がその剣術の腕を磨いた道場・試衛館。

近藤勇は、子宝にめぐまれなかった道場主・周助によって養子に迎えられる…というのが史実ですが、もしその周助に娘がいたら?というIfから始まる物語。

「女のくせに」そんな呪いのような言葉と向き合いながら、剣術の鍛錬に励む主人公・さくらの成長記です。

時代小説の雰囲気を味わっていただくため、縦書読みを推奨しています。縦書きで読みやすいよう、行間を詰めています。

小説家になろう、カクヨム、エブリスタでも載せてます。

新選組の漢達

宵月葵

歴史・時代

オトコマエな新選組の漢たちでお魅せしましょう。

新選組好きさんに贈る、一話完結の短篇集。

別途連載中のジャンル混合型長編小説『碧恋の詠―貴方さえ護れるのなら、許されなくても浅はかに。』から、

歴史小説の要素のみを幾つか抽出したスピンオフ的短篇小説です。もちろん、本編をお読みいただいている必要はありません。

恋愛等の他要素は無くていいから新選組の歴史小説が読みたい、そんな方向けに書き直した短篇集です。

(ちなみに、一話完結ですが流れは作ってあります)

楽しんでいただけますように。

★ 本小説では…のかわりに・を好んで使用しております ―もその場に応じ個数を変えて並べてます

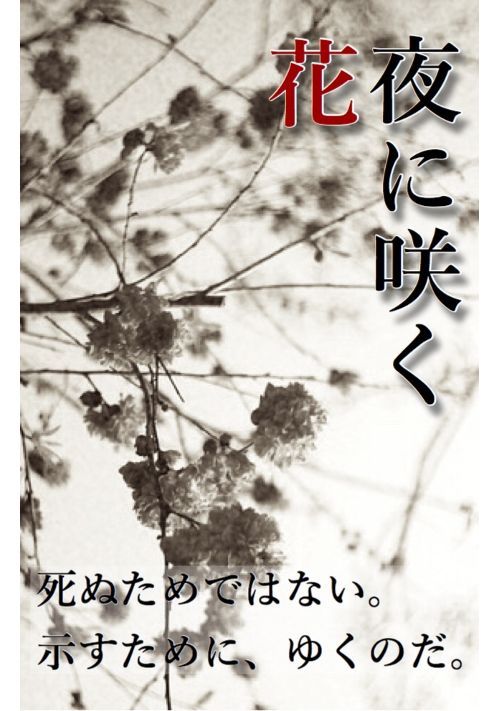

夜に咲く花

増黒 豊

歴史・時代

2017年に書いたものの改稿版を掲載します。

幕末を駆け抜けた新撰組。

その十一番目の隊長、綾瀬久二郎の凄絶な人生を描く。

よく知られる新撰組の物語の中に、架空の設定を織り込み、彼らの生きた跡をより強く浮かび上がらせたい。

晩夏の蝉

紫乃森統子

歴史・時代

当たり前の日々が崩れた、その日があった──。

まだほんの14歳の少年たちの日常を変えたのは、戊辰の戦火であった。

後に二本松少年隊と呼ばれた二本松藩の幼年兵、堀良輔と成田才次郎、木村丈太郎の三人の終着点。

※本作品は昭和16年発行の「二本松少年隊秘話」を主な参考にした史実ベースの創作作品です。

鷹の翼

那月

歴史・時代

時は江戸時代幕末。

新選組を目の敵にする、というほどでもないが日頃から敵対する1つの組織があった。

鷹の翼

これは、幕末を戦い抜いた新選組の史実とは全く関係ない鷹の翼との日々。

鷹の翼の日常。日課となっている嫌がらせ、思い出したかのようにやって来る不定期な新選組の奇襲、アホな理由で勃発する喧嘩騒動、町の騒ぎへの介入、それから恋愛事情。

そんな毎日を見届けた、とある少女のお話。

少女が鷹の翼の門扉を、めっちゃ叩いたその日から日常は一変。

新選組の屯所への侵入は失敗。鷹の翼に曲者疑惑。崩れる家族。鷹の翼崩壊の危機。そして――

複雑な秘密を抱え隠す少女は、鷹の翼で何を見た?

なお、本当に史実とは別次元の話なので容姿、性格、年齢、話の流れ等は完全オリジナルなのでそこはご了承ください。

よろしくお願いします。

鎌倉最後の日

もず りょう

歴史・時代

かつて源頼朝や北条政子・義時らが多くの血を流して築き上げた武家政権・鎌倉幕府。承久の乱や元寇など幾多の困難を乗り越えてきた幕府も、悪名高き執権北条高時の治政下で頽廃を極めていた。京では後醍醐天皇による倒幕計画が持ち上がり、世に動乱の兆しが見え始める中にあって、北条一門の武将金澤貞将は危機感を募らせていく。ふとしたきっかけで交流を深めることとなった御家人新田義貞らは、貞将にならば鎌倉の未来を託すことができると彼に「決断」を迫るが――。鎌倉幕府の最後を華々しく彩った若き名将の清冽な生きざまを活写する歴史小説、ここに開幕!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる