お気に入りに追加

117

あなたにおすすめの小説

転生したらただの女子生徒Aでしたが、何故か攻略対象の王子様から溺愛されています

平山和人

恋愛

平凡なOLの私はある日、事故にあって死んでしまいました。目が覚めるとそこは知らない天井、どうやら私は転生したみたいです。

生前そういう小説を読みまくっていたので、悪役令嬢に転生したと思いましたが、実際はストーリーに関わらないただの女子生徒Aでした。

絶望した私は地味に生きることを決意しましたが、なぜか攻略対象の王子様や悪役令嬢、更にヒロインにまで溺愛される羽目に。

しかも、私が聖女であることも判明し、国を揺るがす一大事に。果たして、私はモブらしく地味に生きていけるのでしょうか!?

悪役令嬢は皇帝の溺愛を受けて宮入りする~夜も放さないなんて言わないで~

sweetheart

恋愛

公爵令嬢のリラ・スフィンクスは、婚約者である第一王子セトから婚約破棄を言い渡される。

ショックを受けたリラだったが、彼女はある夜会に出席した際、皇帝陛下である、に見初められてしまう。

そのまま後宮へと入ることになったリラは、皇帝の寵愛を受けるようになるが……。

「悪役令嬢は溺愛されて幸せになる」というテーマで描かれるラブロマンスです。

主人公は平民出身で、貴族社会に疎いヒロインが、皇帝陛下との恋愛を通じて成長していく姿を描きます。

また、悪役令嬢として成長した彼女が、婚約破棄された後にどのような運命を辿るのかも見どころのひとつです。

なお、後宮で繰り広げられる様々な事件や駆け引きが描かれていますので、シリアスな展開も楽しめます。

以上のようなストーリーになっていますので、興味のある方はぜひ一度ご覧ください。

婚約破棄寸前の悪役令嬢に転生したはずなのに!?

もふきゅな

恋愛

現代日本の普通一般人だった主人公は、突然異世界の豪華なベッドで目を覚ます。鏡に映るのは見たこともない美しい少女、アリシア・フォン・ルーベンス。悪役令嬢として知られるアリシアは、王子レオンハルトとの婚約破棄寸前にあるという。彼女は、王子の恋人に嫌がらせをしたとされていた。

王子との初対面で冷たく婚約破棄を告げられるが、美咲はアリシアとして無実を訴える。彼女の誠実な態度に次第に心を開くレオンハルト

悪役令嬢としてのレッテルを払拭し、彼と共に幸せな日々を歩もうと試みるアリシア。

大きな騎士は小さな私を小鳥として可愛がる

月下 雪華

恋愛

大きな魔獣戦を終えたベアトリスの夫が所属している戦闘部隊は王都へと無事帰還した。そうして忙しない日々が終わった彼女は思い出す。夫であるウォルターは自分を小動物のように可愛がること、弱いものとして扱うことを。

小動物扱いをやめて欲しい商家出身で小柄な娘ベアトリス・マードックと恋愛が上手くない騎士で大柄な男のウォルター・マードックの愛の話。

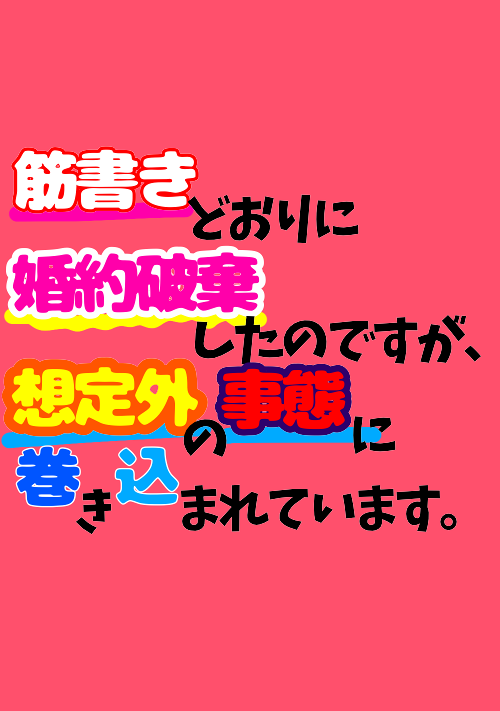

筋書きどおりに婚約破棄したのですが、想定外の事態に巻き込まれています。

一花カナウ

恋愛

第二王子のヨハネスと婚約が決まったとき、私はこの世界が前世で愛読していた物語の世界であることに気づく。

そして、この婚約がのちに解消されることも思い出していた。

ヨハネスは優しくていい人であるが、私にはもったいない人物。

慕ってはいても恋には至らなかった。

やがて、婚約破棄のシーンが訪れる。

私はヨハネスと別れを告げて、新たな人生を歩みだす

――はずだったのに、ちょっと待って、ここはどこですかっ⁉︎

しかも、ベッドに鎖で繋がれているんですけどっ⁉︎

困惑する私の前に現れたのは、意外な人物で……

えっと、あなたは助けにきたわけじゃなくて、犯人ってことですよね?

※ムーンライトノベルズで公開中の同名の作品に加筆修正(微調整?)したものをこちらで掲載しています。

※pixivにも掲載。

8/29 15時台HOTランキング 5位、恋愛カテゴリー3位ありがとうございます( ´ ▽ ` )ノノΞ❤︎{活力注入♪)

ウブな政略妻は、ケダモノ御曹司の執愛に堕とされる

Adria

恋愛

旧題:紳士だと思っていた初恋の人は私への恋心を拗らせた執着系ドSなケダモノでした

ある日、父から持ちかけられた政略結婚の相手は、学生時代からずっと好きだった初恋の人だった。

でも彼は来る縁談の全てを断っている。初恋を実らせたい私は副社長である彼の秘書として働くことを決めた。けれど、何の進展もない日々が過ぎていく。だが、ある日会社に忘れ物をして、それを取りに会社に戻ったことから私たちの関係は急速に変わっていった。

彼を知れば知るほどに、彼が私への恋心を拗らせていることを知って戸惑う反面嬉しさもあり、私への執着を隠さない彼のペースに翻弄されていく……。

大好きだけど、結婚はできません!〜強面彼氏に強引に溺愛されて、困っています〜

楠結衣

恋愛

冷たい川に落ちてしまったリス獣人のミーナは、薄れゆく意識の中、水中を飛ぶような速さで泳いできた一人の青年に助け出される。

ミーナを助けてくれた鍛冶屋のリュークは、鋭く睨むワイルドな人で。思わず身をすくませたけど、見た目と違って優しいリュークに次第に心惹かれていく。

さらに結婚を前提の告白をされてしまうのだけど、リュークの夢は故郷で鍛冶屋をひらくことだと告げられて。

(リュークのことは好きだけど、彼が住むのは北にある氷の国。寒すぎると冬眠してしまう私には無理!)

と断ったのに、なぜか諦めないリュークと期限付きでお試しの恋人に?!

「泊まっていい?」

「今日、泊まってけ」

「俺の故郷で結婚してほしい!」

あまく溺愛してくるリュークに、ミーナの好きの気持ちは加速していく。

やっぱり、氷の国に一緒に行きたい!寒さに慣れると決意したミーナはある行動に出る……。

ミーナの一途な想いの行方は?二人の恋の結末は?!

健気でかわいいリス獣人と、見た目が怖いのに甘々なペンギン獣人の恋物語。

一途で溺愛なハッピーエンドストーリーです。

*小説家になろう様でも掲載しています

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる