65 / 526

5巻

5-1

しおりを挟む第一章 波紋

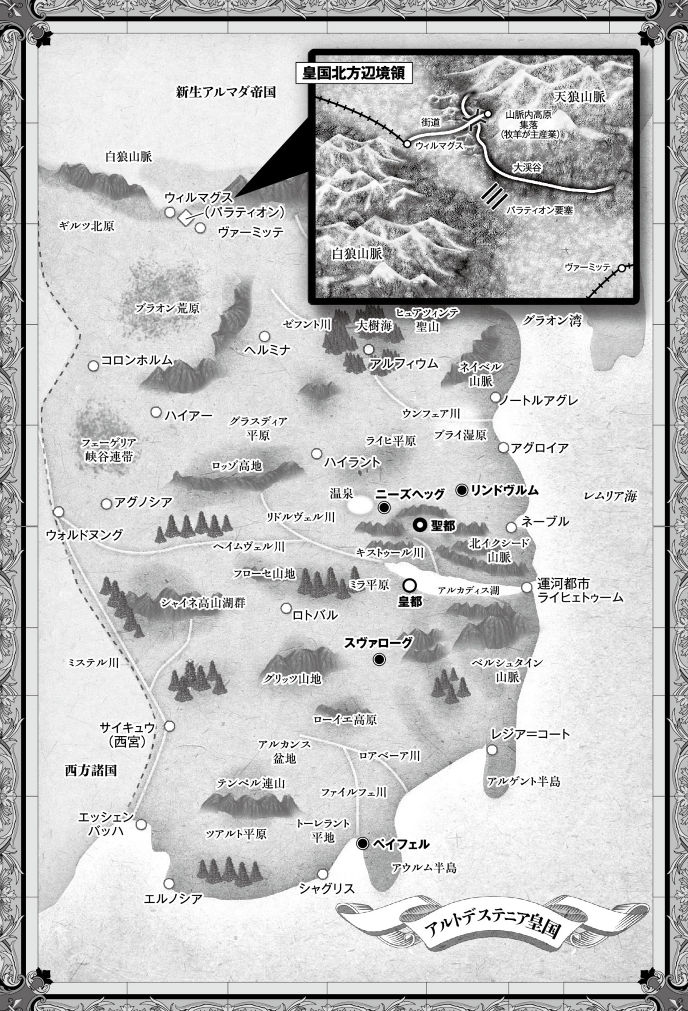

〈アルトデステニア皇国〉。人口およそ五〇〇〇万の多種族国家。複数の種族が同等の権利を持ち、同じ法を持って暮らす国としては、世界有数の大国。

その国土は南北に長く、最北端は万年雪に閉ざされた極寒の地、南は太陽の支配する夏だけの地である。

支配体制は、一人の君主が国家における全権を担う君主制。

北に大陸最大の人間種国家〈新生アルマダ帝国〉、東に海洋大国〈イズモ神州連合〉、南に南洋諸島国家群、西に民主・共和制国家群があった。

地政学的に見れば、皇国は争いから逃れることができない土地にあった。大半の生物の生存に適した環境と、世界有数の豊富な資源。皇国が豊かな国となったそれらの要因は、同時に皇国を危機に追いやる原因でもあった。

旧帝国時代、現在の皇国にあたる地域が、ある種の空白地帯となっていたのは、そこに力のある先住たちが暮らしていたからだ。

その先住たちを纏め上げ、皇国という国家を創り上げたこと。初代皇王の為し遂げたその事業の偉大さは、二〇〇〇年を経ても彼の後継が皇国を支配していることが証明している。

果たして皇国という他に類を見ない国家は、如何にしてその繁栄を手に入れたのか。

それぞれ相容れない勢力に囲まれ、緊張こそが当たり前の日常。

その緊張の中で、皇国は二〇〇〇年の長きに亘り自らの持つ価値を高めることに終始した。

他に何がなくとも、国家として存在することに価値があれば、それが他者にとって少々の政治的緊張と引き換えにしても惜しくないくらいの価値であれば、国家は存続できる。

もちろん、多大な危険を冒して皇国の土地を手に入れようとする国もある。

ただそれは、本当に危険に見合ったものを手に入れられる方法なのか。

たとえば皇国の存在が消え去ったとして、果たしてその土地は勝利者である一国家のものになるのか。

答えは否である。

先住たちは二〇〇〇年前のように分裂し、それぞれの領域へと引き篭もるであろう。

そして皇国という共同体、身を守る繋がりを失った、丸裸の領域こそが周辺の諸国が求めるものなのだ。

先住たちはその生存領域を追われれば、自分たちが遠からず息絶えることを知っている。それ故に、彼らは必死に抵抗するだろう。

結果は、二〇〇〇年前の再現。

概念兵器という先住たちを圧倒する兵器を持たない者たちは、それこそ人々の生命を代価にして、戦争とも呼べない殺し合いを先住たちと繰り広げる羽目になる。

どちらかが滅びるまで終わらない戦い。その戦いに勝利したとして、果たしてその勝利はそれまで失ったものより価値があるのか。

皇国は存在することで相手に利益を与える。

同時に、滅びるときは周囲を巻き込んで盛大に散ることだろう。

皇国の敵は、その事実をゆめゆめ忘れぬように。

「――怖」

レクティファールは、昼食後の休憩として読んでいた本を机の上に置き、引いた。

確かに皇国とはそういった戦略で周辺国と付き合ってきた。

国内の豊富な資源を武器に、そこから得られる利益を他国に分け与えることで存在感を示した。

支配するよりも隣人として付き合った方が、旨みが多いと思わせる戦略を選び続けた。

当代皇王があまりにもその戦略から外れた行動をとったために軌道修正まで時間がかかったが、現在は元に戻っている。

「失礼する」

扉を叩くこともせずに部屋に入ってきたのは、紅の髪を持つ紅龍公の双子姫の片割れ、フェリエルだ。扉の向こうに見える近衛の番兵はレクティファールの視線から全力で目を逸らし、部屋の方に顔を向けることもしない。

「番兵は悪くないぞ。休憩中だと知っていたからな、そのまま入らせてもらった」

「休憩中でも、一応合図の一つや二つしてくれてもいいと思うのですが……」

「わたしは気にしない。お前も気にするな」

「――あれー?」

話が通じていないのか、意図的に捻じ曲げられているのか。

レクティファールはフェリエルに自分の望みを理解させることを諦め、彼女に椅子を勧めた。

勧められた革椅子に座り、優雅に足を組むフェリエル。筒袴であることについての配慮は一切ない。さすが、気にしない女である。

「これの決裁をな、頼みに来た」

そう言ってフェリエルが差し出した用箋挟には、皇王府による〈ウィルマグス〉皇立病院開設の承認願と記載された書類があった。

「いつまでも軍が出張るのは好ましくない。医師評議会が色々言ってきているからな、そろそろ治安も安定し始めているし、いい頃合いだろう」

「なるほど」

レクティファールは承認願を読み、その内容に不備がないか確かめる。

もっとも、皇王府から回されてきた書類にこれまで不備があったことなど一度もないのだが。

「用地と施設は帝国の高級市民専用の病院がそのまま使えるだろう。皇国の規格に変更しなければならない伝送系がいくつかあるから工事は必要だろうが、その間くらいなら町医者と我々で対応できる」

元々、野戦病院は皇王府か民間による病院が整備されるまでの代替措置だった。

怪我や疾病の治療には時間の掛かることも多い。できるだけ早く恒常的な医療体制を構築するべきだ。

「予算は問題なし。行政庁の方も――問題ないようですね。というか、行政庁の方が切実だ」

市民からの要望は多いが、現在の行政庁にそれを全て捌くだけの能力がない。特に医療分野ともなれば、行政庁の一存で総て決めることもできない。

承認願に添付された書類を見ると、市民にせっつかれた行政庁が皇国内務院に病院設置の要望を提出したのが五日前、内務院も〈ウィルマグス〉の窮状を理解し、可能な限り迅速な対応を行ったのかもしれない。

「新たに我が民となった人々のためとはいえ、〈ウィルマグス〉復興に充てられた予算にも限りがありますからねぇ」

それなりの金額の臨時予算を組みはしたが、一地域の復興と皇国行政圏への吸収、つまり帝国式の統治方法から皇国式の統治方法へと切り替える作業には莫大な費用が掛かる。

しかしそれを怠っては、いつまで経っても〈ウィルマグス〉周辺の地域は安定しない。国境が安定しないということは、皇国の安全保障上好ましからざる事態が起きやすくなるということだ。それは例えば、市民の暴動、帝国への内通、皇国資本への攻撃。

新たに皇国の民となった彼らには、それを自覚するだけの時間と環境を与える必要があった。

「知り合いの医者にも声を掛けた。だが、皇国も医者が余っているような状況ではないからな。もっと根本的に、市民が医者の世話になる頻度を減らすしかない。単に病院を開くより、そっちの方が金も手間も掛かるが……」

「皇国が民を重んじると理解してもらうための、いわば将来への投資ですよ。都市衛生に関しては皇国と帝国には埋めようのない差があります。衛生環境の改善については、一応上下水道から魔力伝送線の敷設まで色々計画を動かしています」

雪解け前に、それらの工事を終わらせる。

レクティファールは関係各方面にそう命じていた。

「この地は皇国防衛の要になります。絶対防衛線〈パラティオン〉をより一層活用するためには、それ以北の地域を含めた絶対防衛域の構築が必要なのです」

線で守るのでは帝国の物量には勝てない。

地域すべての防衛拠点が有機的に連結し、実数以上の防衛能力を持たせる。

レクティファールの計画は、このとき既に皇国の計画となっていた。

「――随分と色々考えているようだな」

フェリエルはレクティファールのその言葉に驚き、同時にそれも当たり前だと思った。

レクティファールは二度とあの『負け戦』を演じるつもりはないのだ。

「あの二人の負傷はお前の責任だと思っているようだが……」

「あの二人だけではなく、総ての戦死者、負傷者に対する責任は私にあります」

フェリエルの言葉を遮り、レクティファールは断言する。

君主とは、その決断によって生じる総ての責任を負わなくてはならない。レクティファールは少なくともそう認識し、そう振舞っていた。

「そうか……そうだな」

フェリエルは溜息を吐き、レクティファールの言葉を肯定する。

彼女自身、部下たちの生命を預かる身だ。その言葉が正しいことくらいは分かる。

「ただまあ、一人で背負うようなものではないし、それほど軽いものでもない。誰かに手伝ってもらえるものなら、大人しく手伝ってもらうといい」

わたしも多少なら手伝う――フェリエルは白衣の物入れから小箱を二つ取り出し、それをレクティファールに差し出した。

「一つはわたしの患者からだ。お前に渡して欲しいと頼まれた。もう一つは、暇潰しに作った焼き菓子。糖分は燃料にしやすいからな」

渡された小箱を二つ並べ、レクティファールはそれを不思議そうに眺める。

「患者?」

「詳しくは知らん。知ってても教えられないぞ」

「まあ、それはそうでしょうね」

医者は患者の秘密を守る義務がある。

たとえ摂政相手であろうともその原則は変わらない。

「それに、他人がどうこう言わずとも分かる関係というものもある。羨ましい限りだな」

そう言われ、レクティファールは小箱の贈り主に思い至る。

今はまだ面会が許されていない白龍の姫君。

「料理は不許可だからな、水晶の魔法彫刻だ。復帰治療の一環で簡単な魔法は許可を出した」

「魔法彫刻ですか……」

レクティファールは包装を剥がし、小箱を開ける。その手付きは丁寧で、フェリエルは思わず微笑んだ。

「――何でしょうね、これ」

小箱から出てきたものを見詰め、首を傾げるレクティファール。

フェリエルはレクティファールの見ているものに視線を向けず、小さく漏らした。

「如何せん治療中だ。多少形は崩れているだろう」

「多少……」

レクティファールは荒ぶる栗鼠のような水晶細工を見詰め、フェリエルの言葉を反芻する。

「ちなみにそれはカール様らしい」

「――――」

両手を上げて威嚇する栗鼠にしか見えない。

レクティファールはその水晶細工をそっと小箱にしまい。机の引き出しに入れた。

他の誰かの目に触れないように、との配慮であった。

「不器用なんですか?」

「黙秘する」

フェリエルはメリエラが不器用ではなく、単に得手不得手がはっきりし過ぎているだけだと知っているが、付き合いの浅いレクティファールには単なる不器用と思わせた方が面倒が少ない。

多少弱点のある異性の方が魅力的に映るという理由もあった。

「ちなみに、フェリエルの料理の腕前の方は?」

焼き菓子の包装を剥がしながら、レクティファールが訊ねる。

幸か不幸か、レクティファールはたとえ致死量を遥かに超える劇毒を飲んだところで死にはしない。フェリエルの作ったものであれば、なんであれ完食する覚悟であった。

「手術と同じ程度には得意だな」

「手術の苦手な医者もいると聞きますが」

「それは事実だと答えよう」

ただし、自分の料理の腕前については一切触れない。

取り出した焼き菓子をじっと見るレクティファールを眺めるフェリエルは、大層楽しそうであった。

「では、頂きます」

見詰めても味が変わることはないと判断し、レクティファールは焼き菓子を口に入れた。

さくさくという感触がして、レクティファールは少なくとも物理的に食べることはできるようだ、という感想を抱いた。

「どうだ? さほど手間が掛かっているわけではないが、それなりに研究しているんだ」

問われ、レクティファールは口の中の感知器群に意識を集中した。

味蕾と呼ばれる感覚器官と似たような機能を持っているが、これらは常に一定の精度で対象を感知することができ、それを分析して製法まで推測することが可能だ。

もっとも、レクティファールはそんなことを少しも理解していなかったが。

「なかなかよろしいかと。私の好みです」

「そうか!」

ぱっと表情を輝かせるフェリエル。

レクティファールはあまりにも嬉しそうなその表情に、訝しげな視線を向ける。

「嬉しそうですね」

「嬉しいとも」

フェリエルは「次は干し果物の入ったやつだ」と説明を添え、レクティファールに新たな焼き菓子を差し出す。

やはり、嬉しそうだ。

「――頂きます」

喜んでいるならそれで構わない。レクティファールはそう自分を納得させようとした。

「よし、口を出せ」

「は?」

しかし、喜んだ勢いのまま自分の目の前に焼き菓子を突き付けたフェリエルに、レクティファールは目を見開いて驚く。

理由がまったく分からなかった。

「手ずから食べさせてやろうという、わたしの気持ちを無にするのか? それはあまり感心できないな」

フェリエルは心底呆れたといった風に頭を振る。

むしろそれは自分の台詞だと思いながら、レクティファールは色々混乱している状況を整理しようと口を開いた。

「頂く前にひとつお聞きしておきたいのですが」

「何だ?」

フェリエルは焼き菓子を小箱に戻し、不思議そうに小首を傾げる。本当に、心の底からレクティファールの疑問が分かっていないようだ。

「一つ目、何故そんなにも嬉しそう、というか、はしゃいでいるのでしょう」

そう、はしゃいでいるという言葉が今のフェリエルには最も相応しい。

レクティファールからすれば、普段の彼女からはかけ離れた姿のように思える。

「はしゃいでいる? ――そうか、わたしははしゃいでいるのか」

「ええ、まあ」

少なくとも、レクティファールにはそう見える。付き合いが短いからこそ、そう見えるのかもしれない。

「そうだな、美味いと言って貰ったのが久しぶり……ひょっとしたら初めてだからかもしれない」

「はぁっ?」

美味い不味いは好みの問題である。だから、レクティファールが美味だと感じたものも不味いと感じる者もいるだろう。

しかし、今まで一度も「美味である」という評価を与えられなかったというほど、フェリエルの菓子は奇特な味ではなかった。

平凡と言ってもいい。

「日頃の行いが悪いのか、わたしはあまり料理ができないと思われているらしい。薬缶など使わず、実験器具でお茶を淹れているのがまずいのかもしれない。料理も実験器具を使うし、何より味など二の次だ」

必要な栄養を摂取し、適度な満腹感を得られればそれでいいというのが、フェリエルの料理だ。

人並みに料理もできるのだが、誰も実験器具で作った料理を食べようとは思わない。

そして、フェリエルも無理に食べさせようとはしない。

「妹もその辺りは同じでな。ただ、あっちは糖分補給と言って菓子作りをすることが多い。凝り性な面もあるから、きちんとした道具を使って料理をする」

それに対し、フェリエルは実験器具で料理である。

味は別にしても、料理下手という印象を与えるには十分であった。

「一度、害獣対策に毒入りの菓子を作ったことがあってだな。それを父が食った」

「え」

龍族である以上、並大抵の毒では死なない。

娘の手料理に憧れた男は、とりあえず三日ほど寝込んだだけで回復した。

「事情を説明したら父は許してくれた。母たちも父を叱っただけだ。だが、毒入り菓子の噂は思ったよりも強烈でな……」

フェリエルは料理下手という評価が一般的になるまで、そう時間は掛からなかった。

肩を落とし、フェリエルは溜息を吐く。

「運が悪かったんだろうが、わたしの料理に対する意識もまずかった。今のような状況に置かれて、ようやく真面目に料理というものをするようになったよ」

その成果が、レクティファールの眼の前にある焼き菓子ということだ。

レクティファールはしみじみと焼き菓子を見詰め、納得したように頷いた。

「フェリエルは立場も立場ですからね。それに、人に手料理を食べさせることに慣れていないように見受けられます」

「その通り」

レクティファールの推測を肯定し、フェリエルは再び焼き菓子を手に取る。

「だが、傅かれることに慣れすぎては困るとそこらの市井の娘と同じ程度の家事は教え込まれた。家風とでも言うのか、二人の母も家族の食事を作る。父も猟に出て鹿や猪を獲る」

「龍族が鹿や猪……ですか」

「人の姿で、だぞ。龍の姿では獲物が逃げてしまう」

フェリエルは自分の作った焼き菓子を口に入れる。唇に付いた粉砂糖を舐め取り、それなりの味だと笑みを浮かべた。

「貴族とはいえ、我らもヒトだ。霞を食ったりはできないし、魔力だけで生きていくのも味気ない。不可能ではないがな」

不可能ではないが、今そのようなことをしている龍族はいない。

彼は他の種族と同じようにものを食べ、子どもを成し、老い、朽ちていく。

神族でさえ人々に交じるようになった現代、龍族も二〇〇〇年前のように暮らすことはできないのかもしれない。

「で、こうしてわたしはお前に手料理を振舞っている。これもわたしを高く買わせようといういじましい努力なのだが、その点についてはどう思う?」

「どうもこうも……」

レクティファールは苦笑するしかない。

人は誰しも自分を高く相手に買わせようとする。意識してか、無意識かの違いがあるだけだ。

フェリエルは意識的に、自分の価値を相手に教え、売り付けようとする。レクティファールにとって、それは分かりやすく好ましいことだった。

「そこまで言われては、怖くて味もわからないとは思いませんか?」

「確かに、質の悪い女に引っ掛けられたのでは、と恐ろしくなるな」

紅の龍姫は眼鏡の向こうの眼を細めた。レクティファールはそれを見て、この気安い関係がもっと続けばいいと思った。

「ただ、何もしないというのは申し訳ない」

レクティファールはそう言って立ち上がると、フェリエルの前で膝を突いた。

貴婦人に対する礼だ。

「お手を」

「う、わ、分かった」

そう真っ直ぐな目で言われれば、フェリエルにそれを撥ね付けることはできない。

立場としても、性根としても。

「一体何をしようとしている」

「別に、ちょっと医者の意見も聞いておきたかったので……」

レクティファールは自分がやろうとしていることを、治癒術の一種だと説明した。

龍族にしか使えない治癒方法で、龍族本来の治癒力を活性化させるというものだ。

「ふむ、メリエラやウィリィアとはまた違った手の感触」

フェリエルの手を触り、その手のひらを軽く揉むレクティファール。

施術の一環であり、それ以上の意味は無い。無いが、フェリエルはこれまでに体験したことのない状況に戸惑った。

「他人の手とは、かくも興味深いものなのか……」

「き、君、まさか変な性癖持ってないだろうな? 手が好きとか」

「失礼な。ただ、手はその人の生き方を表しているようで、見ていて興味深いだけです」

龍族は傷の治りが早いこともあって、これといった傷はない。

ただ、フェリエルは仕事柄硬筆を持つことが多く、中指に皮膚が硬化した部分があった。

「まあ、それは置いておくとしましょう」

レクティファールは若干の不安を滲ませるフェリエルを宥め、彼女の魔力波形と干渉しない波形の魔力を練り上げる。

それ自体が非常に高度な技術であると、レクティファールは知らない。

「龍族は神族と同じように体内で結構な量の魔力を生成、循環させていると聞きます。肩が凝るのと同じように、それらの魔力の循環が精神状態によって左右され、体内に澱みが生まれる、と」

「それは確かにあるな。わたしも気分が滅入ると体調が悪くなる」

初めて言葉を交わしたメリエラの様子を、レクティファールはよく覚えていた。

龍族の生態を知り、少しでも彼女の疲れを取れないかと考えたのがこの方法だ。

考えたとは言っても、実際は資料にあった方法なのだが。

「そこで、体内に外部から魔力を注入。体内器官を活性化させる方法を試そうと思います。他の種族だとあまり意味が無いかもしれませんが、龍族なら魔導的健康はそのまま体調全体に影響するでしょうし」

「――確かに、その通りだが」

実際には、大規模な施設が必要となる治療術だ。そして、効果は思ったよりも高くない。

龍族にせよ他の種族にせよ、自分の持つ固有波形と合わない波形の魔力は吸収することができない。

「その点、〈皇剣〉ならフェリエルの魔力波形と相性のいい波形を作り、それを送り込むことが可能です。ついでにフェリエルから溢れた魔力を受け取り、それも循環に用いることができます」

得意げに語るレクティファールであるが、フェリエルはむしろ呆れたようにその顔を見た。

使いようによっては大陸一つを沈めることも難しくない兵器を健康器具扱いなのだから、無理もない。

「それで、その実験台になってほしいと? 礼と言うには少し苦しくないか?」

「ある程度の検証は済んでいるので、安全性に関しては問題無いと思います」

メリエラを対象とした検証では、制御の難しさはあっても効果が見られないということはなかった。

施術を受けたメリエラが一時的に元気になり過ぎて要塞屋上の雪掻きを始めた以外、特に問題は起きていない。

「という訳ですので、ここで一つ専門家のご意見を頂きたいと」

「なるほど、それなら……」

フェリエルが首肯したことを確認し、レクティファールは彼女の手を両手で包み込み、目を瞑る。意識を魔力制御に集中するためだった。

「一応、メリエラで実証した安全域から始めます」

「了解、だ」

フェリエルとしては、たまにはこういった民間療法に近い施術を受けてみるというのも悪くないと思っていた。

治療を受ける側に立ってみて見えてくるものもある。

特に龍族の治療に関することとなれば、彼女にとって願ってもない経験になる。

「では……接続」

そう、確かにフェリエルにとって、この施術は得難い経験にはなった。

「――!?」

衝撃。その他に相応しい表現はない。

フェリエルは身構えることもできず、半身を吹き飛ばされたような衝撃を受けた。

否、受けたような気がした。

「かっ……」

10

あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

娼館で元夫と再会しました

無味無臭(不定期更新)

恋愛

公爵家に嫁いですぐ、寡黙な夫と厳格な義父母との関係に悩みホームシックにもなった私は、ついに耐えきれず離縁状を机に置いて嫁ぎ先から逃げ出した。

しかし実家に帰っても、そこに私の居場所はない。

連れ戻されてしまうと危惧した私は、自らの体を売って生計を立てることにした。

「シーク様…」

どうして貴方がここに?

元夫と娼館で再会してしまうなんて、なんという不運なの!

私が死んで満足ですか?

マチバリ

恋愛

王太子に婚約破棄を告げられた伯爵令嬢ロロナが死んだ。

ある者は面倒な婚約破棄の手続きをせずに済んだと安堵し、ある者はずっと欲しかった物が手に入ると喜んだ。

全てが上手くおさまると思っていた彼らだったが、ロロナの死が与えた影響はあまりに大きかった。

書籍化にともない本編を引き下げいたしました

王子を身籠りました

青の雀

恋愛

婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。

王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。

再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。

魔王を倒した手柄を横取りされたけど、俺を処刑するのは無理じゃないかな

七辻ゆゆ

ファンタジー

「では罪人よ。おまえはあくまで自分が勇者であり、魔王を倒したと言うのだな?」

「そうそう」

茶番にも飽きてきた。処刑できるというのなら、ぜひやってみてほしい。

無理だと思うけど。

最難関ダンジョンをクリアした成功報酬は勇者パーティーの裏切りでした

新緑あらた

ファンタジー

最難関であるS級ダンジョン最深部の隠し部屋。金銀財宝を前に告げられた言葉は労いでも喜びでもなく、解雇通告だった。

「もうオマエはいらん」

勇者アレクサンダー、癒し手エリーゼ、赤魔道士フェルノに、自身の黒髪黒目を忌避しないことから期待していた俺は大きなショックを受ける。

ヤツらは俺の外見を受け入れていたわけじゃない。ただ仲間と思っていなかっただけ、眼中になかっただけなのだ。

転生者は曾祖父だけどチートは隔世遺伝した「俺」にも受け継がれています。

勇者達は大富豪スタートで貧民窟の住人がゴールです(笑)

もう無理して私に笑いかけなくてもいいですよ?

冬馬亮

恋愛

公爵令嬢のエリーゼは、遅れて出席した夜会で、婚約者のオズワルドがエリーゼへの不満を口にするのを偶然耳にする。

オズワルドを愛していたエリーゼはひどくショックを受けるが、悩んだ末に婚約解消を決意する。

だが、喜んで受け入れると思っていたオズワルドが、なぜか婚約解消を拒否。関係の再構築を提案する。

その後、プレゼント攻撃や突撃訪問の日々が始まるが、オズワルドは別の令嬢をそばに置くようになり・・・

「彼女は友人の妹で、なんとも思ってない。オレが好きなのはエリーゼだ」

「私みたいな女に無理して笑いかけるのも限界だって夜会で愚痴をこぼしてたじゃないですか。よかったですね、これでもう、無理して私に笑いかけなくてよくなりましたよ」

【一話完結】断罪が予定されている卒業パーティーに欠席したら、みんな死んでしまいました

ツカノ

ファンタジー

とある国の王太子が、卒業パーティーの日に最愛のスワロー・アーチェリー男爵令嬢を虐げた婚約者のロビン・クック公爵令嬢を断罪し婚約破棄をしようとしたが、何故か公爵令嬢は現れない。これでは断罪どころか婚約破棄ができないと王太子が焦り始めた時、招かれざる客が現れる。そして、招かれざる客の登場により、彼らの運命は転がる石のように急転直下し、恐怖が始まったのだった。さて彼らの運命は、如何。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる

本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。

このユーザをミュートしますか?

※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。

※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。

※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。