71 / 118

70_恋人達の聖典

しおりを挟む澄んだ夜の藍色に、浮かれた人々の羽のような声が散らされる。

その夜、ブランデの町は、着飾ったように華やかだった。通りに連なった、魔法の電飾の色とりどりの光は、まるで貴婦人の首で輝くネックレスのようだ。

ブランデの恋人達、あるいは密かに想いを温めていた人々が待ちわびていた冬花のパレードが、ようやく開催されようとしていた。

人々は雲の上にいるように、浮かれている。まだ日も完全に落ちていないのに、すでに酩酊状態の人まで見かけるほどだった。

(・・・・みんな楽しそう・・・・)

そんな人々を、私は一人、違う世界にいるような心地で、眺めていた。

――――エセキアスと離婚が成立した日が、恋人達の祭典だったことが、運命の最大限の皮肉としか思えなかった。

――――お父様からは、修道院に行くように言われた。

王妃という称号は失ったものの、元王妃という過去は今後も、私に付きまとってくることだろう。

お父様は明言を避けたものの、宮中のみならず、ブランデの噂好きの人々が、国王の離婚で騒いでいる空気は、なんとなく感じ取っていた。

そんな状況で、私がブランデに留まり続けると、噂は過熱する。その上、今のリーベラ家はエレアノールの母親が取り仕切っている。――――私には、居場所がなかった。

だから、修道院に向かうほうが、私にとっても気が楽だった。

(感傷に浸っていても、しょうがない・・・・)

私は暗い気持ちを振り払うため、町の光に背を向けて、歩き出した。

考えるべきことは、たくさんある。今は、感傷に浸っている場合じゃない。

しばらくの間は修道院で、大人しくしているつもりだ。お父様達は傷心の私を、一人にしてくれるだろう。

予定では、頃合いを見て修道院を出て、リュシアン達と合流することになっている。お父様は私には関心がないから、めったに様子を見に来ないだろうし、町に戻る許可をもらっていると言えば、修道院長様もわざわざ、リーベラ家に使者を送って確認はしないはず。

(誰にも会いたくない・・・・)

知りあいに見つからないよう、私は顔を伏せて歩いた。

すべて予定通りとはいえ、城から追いだされた、惨めな王妃という影が消えるわけじゃない。同情の視線を受けたくないという気持ちが強かったから、見送りを断って、私は一人で旅だった。

私を知らない人達の中にまぎれて歩いていると、なぜか落ち着いた。自分を知っている人々よりも、知らない人々の中にまぎれていたほうが安心できるなんて、皮肉だと思う。

――――だけどそういう時に限って、誰かに会ってしまうものだ。

「・・・・ルーナティア妃殿下?」

名前を呼ばれて、私は怖々と振り返る。

群衆の中に、エンリケが立っていた。

「エンリケ・・・・」

私を見つけたのが、エンリケだったことに、少し安堵していた。

でもすぐに、エンリケと出会って最初に胸に浮かんだ感情が、安堵感だったことに戸惑う。

(誰にも会いたくないと思ってたのに・・・・)

どうしてエンリケだけ例外なのか、その理由を考える。なぜかエンリケなら、私を同情や憐憫の眼差しの目で見ることも、腫物に触れるような扱いもしないでくれるだろうという確信があった。

「ルーナティア妃殿下? どうしてここに?」

エンリケは一人だと思っていたけれど、よく見ると隣に、アルフレド卿の姿があった。緩んでいた気持ちが、一気に引きしまる。

二人は私に近づいてきて、私の側に、他の誰かの姿を探していた。

「お一人ですか? 供の者は?」

「一人で行動したかったから、断ったの」

「それじゃ、お一人でリーベラ家に戻るつもりですか?」

「いえ、リーベラ家じゃなく、修道院に――――」

エンリケの顔が強ばったことに気づいて、私は続きを呑み込んだ。

「お父様が馬車を用意してくれて、今は、そこに向かっている途中なの」

「なら、そこまで一緒に歩きませんか?」

エンリケの申し出は嬉しかったけれど、躊躇いはあった。

「でも・・・・二人のデートを邪魔するのは悪いわ」

「デートじゃありません!」

「で、でも、恋人の祭典だし・・・・」

「俺達はお互い暇だったから、適当につるんで歩いていただけです!」

二人は必死になって、否定してきた。

「そ、そう・・・・」

「荷物、持ちます」

この話題を続けたくなかったのか、エンリケは私のバッグに手を伸ばす。

「自分で持つから大丈夫よ。そんなに重くないし」

「持ちたいんです。貸して下さい」

少し強引に、エンリケは私のバッグを持ってくれた。

「それじゃ、行きましょうか、妃殿下」

「もう、妃殿下と呼ばれる身分じゃないわ」

二人の表情は、固まってしまう。気まずい思いをさせてしまったかと、申し訳なく思った。

「お飾りの王妃という役目から解放されて、清々しい気持ちなの。これからは、ルーナティアと呼んで」

私がそう言うと、エンリケの表情は明るくなる。

「それじゃ、ルーナティア様、行きましょう」

「様は必要な――――」

敬語も、様付けも必要ないと言おうとしたけれど、その前にエンリケが私の手を取っていた。

「行きましょう」

手を繋いだまま、私達は歩き出した。

離婚の直後で、しかもこんな街中だ。エンリケと手を繋いだままなのは危ういと思ったけれど、なぜかエンリケから喜んでいるような気配を感じて、手を振り払うことができなかった。

「おい、エンリケ!」

アルフレド卿が、エンリケの隣に並ぶ。

「ルーナティア様が戸惑っているだろう。手を放せ」

「人が多い。はぐれたら、探すのが大変だ」

「だけど・・・・こんなに人が多い場所なんだぞ。誰かに見られたら――――」

「大丈夫だ。ルーナティア様はもう、王妃じゃない」

目くらましのような光の乱舞の中、浮かれた人々の声を聞いていると、なんだか夢を見ているような心地になってきた。行く先はエンリケに任せているから、身を委ねているだけで楽だ。

「エンリケ。エレアノールのことは――――」

エレアノールのことで何か言うべきかと思い、怖々とその話題に触れた。でも、振り返ったエンリケと目が合うと、声が出なくなる。

――――エレアノールとエセルスタンは、数日前に結婚式を挙げた。盛大な結婚式が執り行われ、新郎新婦はとても幸せそうだった。

二人を祝福しているけれど、エンリケはどう思っているのか。結婚を望んでいなかったとはいえ、多少は複雑な感情が残ってしまったんじゃないかと、少し心配していた。

でもエンリケの笑顔を見て、それが杞憂だったとわかった。

「気にしないでください。エレアノールが幸せになったこと、俺も喜んでいるんです」

「そう・・・・」

その笑顔を見て、私の胸に残っていた不安も消え、すっきりした気持ちになった。

(そうよね。エンリケは、アルフレド卿が好きなんだし・・・・)

わだかまりを残したまま結婚するより、よかったのかもしれない。

(・・・・まあまわりの人達は、かなり混乱したみたいだけど・・・・)

エンリケもエレアノールも、当人達は自分の決断に納得して、未練もないようだ。だけど、二人の結婚に期待を寄せていた人達は、この結末に納得していない。

エンリケと婚約の話が持ち上がったのは、エレアノールの望みでもあったけれど、私の父とエレアノールの母親の強い希望があったからだと聞いている。

誰よりもこの結婚に賭けていたのは、エレアノールの母親だろう。

彼女が私の父とすんなりと結婚できなかったのは、身分の差があったからだと言われている。その反動なのか、彼女はエレアノールの結婚相手に、身分と財産を強く求めていた。

エセルスタンは結婚相手としては申し分ないけれど、他の貴族よりも裕福かと言えば、そうでもない。それに彼は謙虚な性格なので、グェン家の子息に相応しい地位は得られても、それ以上の出世は厳しいだろう。

だからエレアノールの母親は、エセルスタンを娘の結婚相手として認めず、名声と財産を持つエンリケとの結婚にこだわった。

でも彼女の願いは叶わなかった。エンリケがきっぱりと断ったことと、エレアノールに説得されたことで、彼女は折れるしかなかったようだ。

――――カルデロン卿は、私の娘の何が不満なの!?

破談が決まった時、エレアノールの母親は怒り狂い、そう叫んだそうだ。その後寝込んでしまったらしい。彼女ほどでないにしろ、お父様もかなり気落ちしていると聞いている。

(本人達の気持ちを置き去りにして、まわりだけが盛り上がった結果よね)

エレアノールのことは好きだけれど、エレアノールの母親には幼い頃から、散々嫌な目に遭わされてきたから、溜飲が下がったところもあった。

でもそんな感情を抱くこと自体、恥ずべきことだという気持ちもあって、考えることを避けていた。

「どうしたんですか?」

「う、ううん、何でもないわ」

エンリケに顔を覗き込まれて、私は慌てて笑顔を作る。エンリケも笑顔を返してくれた。

そのまま門に向かうと思っていたけれど、通りの真ん中で、急にエンリケが立ち止まった。

「ルーナティア様。少し寄っていきませんか?」

エンリケは、お洒落なカフェを指差す。

ブランデでも、一、二位を争う有名なカフェだ。シックで、落ち着いた雰囲気の店構えだけれど、今日だけは着飾るように、電飾で飾られている。

「時間ありますか?」

「え、ええ、少しなら・・・・」

「では入りましょう」

上の空で頷くと、エンリケは私の手を引いて、店内に入っていった。アルフレド卿もついてくる。

「いらっしゃい!」

来店を知らせるベルが鳴り響くなり、体格のいい店員が出迎えてくれる。

「何名様かしら?」

「三人です」

「それじゃ、こちらの席へどうぞ」

窓際の、丸テーブルの席に案内された。

私達は席につき、店内を見回す。

通りと同じように、店内もイルミネーションで着飾っている。天井を見上げていると、目くらましのような光の乱舞に、目眩を覚えた。

「ご注文は何にします?」

テーブルに案内してくれた店員が戻ってきて、私達にメニュー表を渡してくれた。店員は背が高く、肩幅が広く、腕が丸太のように太いのに、エプロンも仕草も可愛らしい。

「それじゃ、これとこれと、これを頼む」

注文が決まると、アルフレド卿が三人分の料理を注文してくれた。

「承知しました!」

ふふ、と店員は笑う。

「今日は恋人達の祭典だって言うのに、二人の男と一人の女――――これは想像がはかどる組み合わせねえ」

恋人の祭典の日に、おかしな組み合わせのまま入店してしまったから、勘繰られているようだ。どろどろの三角関係だと、誤解されたのかもしれない。

「違うの。私は偶然出会っただけで、本当は今夜は、この二人だけで過ごす予定だったのよ」

誤解をされないよう、私はそう言った。どろどろの三角関係ではなく、関係を隠している恋人達と、それを微笑ましく見守る友人という、実に穏やかな関係だ。

するとエンリケとアルフレド卿はぎょっとした顔になり、対照的に、店員は得心がいったという表情になる。

「なるほど、そういうことなのね~あら~」

「おい、違うぞ! おかしな誤解はするな!」

すかさず、アルフレド卿が叫ぶ。

「あら、否定することないのに」

隣の席に座っていた男性達のカップルが、話しかけてきた。

「恥ずかしがることなんてないのよ。自分にはいつも、正直でいなくちゃ」

「いや、何も偽ってないんだ。ド直球で本音なんだ」

「隠すことないのに!」

「はは・・・・」

否定する気力もなくなったのか、エンリケもアルフレド卿も疲れたように笑う。

それから私達は、案内された席に座り、料理を待った。

まわりの人達は、友達や家族とのお喋りに夢中だから、誰も私達に関心を向けない。そのおかげで、気ままに時間を楽しむことができた。

「まさか今日、あなた達に会うとは思ってなかったわ」

「俺達もです。でも、よかったのかも。予定がない寂しい者同士でつるんでいましたが、俺達だけで飲んでると、さっきみたいになぜか誤解されますから」

「・・・・三人でいても、誤解されているようだが・・・・」

アルフレド卿は仏頂面で、にこにこしながらこちらを眺めている店員を睨んでいる。

「きっと二人がすごく美形だから、みんな想像してしまうのよ」

「なぜ俺達なんですか? 想像するなら、俺とルーナティア様でもいいはずですよね?」

「エンリケとアルフレド卿の組み合わせのほうが、大勢のファンを獲得できると思うの」

「その人達は、俺達に何を求めてるんだ・・・・」

「それで、ええと・・・・」

奇妙な間が生まれてしまった。

エンリケとはよく話すけれど、アルフレド卿とはあまり話をしたことがない。何を話題にすればいいのか、少し迷ってしまった。

0

お気に入りに追加

113

あなたにおすすめの小説

悪役令嬢になるのも面倒なので、冒険にでかけます

綾月百花

ファンタジー

リリーには幼い頃に決められた王子の婚約者がいたが、その婚約者の誕生日パーティーで婚約者はミーネと入場し挨拶して歩きファーストダンスまで踊る始末。国王と王妃に謝られ、贈り物も準備されていると宥められるが、その贈り物のドレスまでミーネが着ていた。リリーは怒ってワインボトルを持ち、美しいドレスをワイン色に染め上げるが、ミーネもリリーのドレスの裾を踏みつけ、ワインボトルからボトボトと頭から濡らされた。相手は子爵令嬢、リリーは伯爵令嬢、位の違いに国王も黙ってはいられない。婚約者はそれでも、リリーの肩を持たず、リリーは国王に婚約破棄をして欲しいと直訴する。それ受け入れられ、リリーは清々した。婚約破棄が完全に決まった後、リリーは深夜に家を飛び出し笛を吹く。会いたかったビエントに会えた。過ごすうちもっと好きになる。必死で練習した飛行魔法とささやかな攻撃魔法を身につけ、リリーは今度は自分からビエントに会いに行こうと家出をして旅を始めた。旅の途中の魔物の森で魔物に襲われ、リリーは自分の未熟さに気付き、国営の騎士団に入り、魔物狩りを始めた。最終目的はダンジョンの攻略。悪役令嬢と魔物退治、ダンジョン攻略等を混ぜてみました。メインはリリーが王妃になるまでのシンデレラストーリーです。

婚約破棄されて辺境へ追放されました。でもステータスがほぼMAXだったので平気です!スローライフを楽しむぞっ♪

naturalsoft

恋愛

シオン・スカーレット公爵令嬢は転生者であった。夢だった剣と魔法の世界に転生し、剣の鍛錬と魔法の鍛錬と勉強をずっとしており、攻略者の好感度を上げなかったため、婚約破棄されました。

「あれ?ここって乙女ゲーの世界だったの?」

まっ、いいかっ!

持ち前の能天気さとポジティブ思考で、辺境へ追放されても元気に頑張って生きてます!

【完結】【35万pt感謝】転生したらお飾りにもならない王妃のようなので自由にやらせていただきます

宇水涼麻

恋愛

王妃レイジーナは出産を期に入れ替わった。現世の知識と前世の記憶を持ったレイジーナは王子を産む道具である現状の脱却に奮闘する。

さらには息子に殺される運命から逃れられるのか。

中世ヨーロッパ風異世界転生。

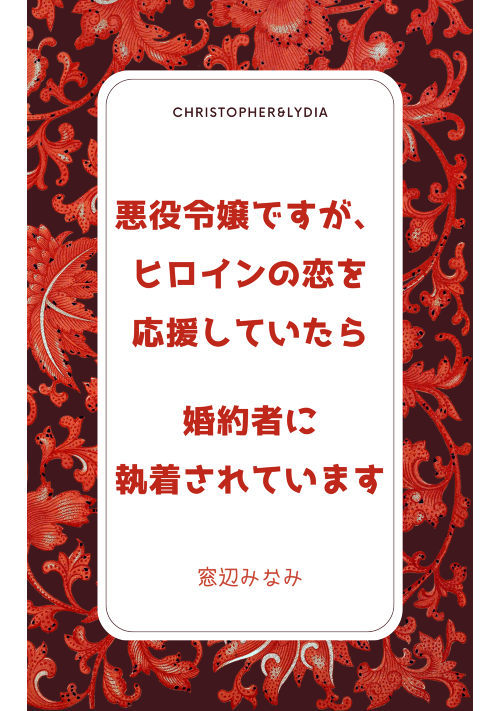

悪役令嬢ですが、ヒロインの恋を応援していたら婚約者に執着されています

窓辺ミナミ

ファンタジー

悪役令嬢の リディア・メイトランド に転生した私。

シナリオ通りなら、死ぬ運命。

だけど、ヒロインと騎士のストーリーが神エピソード! そのスチルを生で見たい!

騎士エンドを見学するべく、ヒロインの恋を応援します!

というわけで、私、悪役やりません!

来たるその日の為に、シナリオを改変し努力を重ねる日々。

あれれ、婚約者が何故か甘く見つめてきます……!

気付けば婚約者の王太子から溺愛されて……。

悪役令嬢だったはずのリディアと、彼女を愛してやまない執着系王子クリストファーの甘い恋物語。はじまりはじまり!

【完結】もう…我慢しなくても良いですよね?

アノマロカリス

ファンタジー

マーテルリア・フローレンス公爵令嬢は、幼い頃から自国の第一王子との婚約が決まっていて幼少の頃から厳しい教育を施されていた。

泣き言は許されず、笑みを浮かべる事も許されず、お茶会にすら参加させて貰えずに常に完璧な淑女を求められて教育をされて来た。

16歳の成人の義を過ぎてから王子との婚約発表の場で、事あろうことか王子は聖女に選ばれたという男爵令嬢を連れて来て私との婚約を破棄して、男爵令嬢と婚約する事を選んだ。

マーテルリアの幼少からの血の滲むような努力は、一瞬で崩壊してしまった。

あぁ、今迄の苦労は一体なんの為に…

もう…我慢しなくても良いですよね?

この物語は、「虐げられる生活を曽祖母の秘術でざまぁして差し上げますわ!」の続編です。

前作の登場人物達も多数登場する予定です。

マーテルリアのイラストを変更致しました。

仲の良かったはずの婚約者に一年無視され続け、婚約解消を決意しましたが

ゆらゆらぎ

恋愛

エルヴィラ・ランヴァルドは第二王子アランの幼い頃からの婚約者である。仲睦まじいと評判だったふたりは、今では社交界でも有名な冷えきった仲となっていた。

定例であるはずの茶会もなく、婚約者の義務であるはずのファーストダンスも踊らない

そんな日々が一年と続いたエルヴィラは遂に解消を決意するが──

そんなに妹が好きなら死んであげます。

克全

恋愛

「アルファポリス」「カクヨム」「小説家になろう」に同時投稿しています。

『思い詰めて毒を飲んだら周りが動き出しました』

フィアル公爵家の長女オードリーは、父や母、弟や妹に苛め抜かれていた。

それどころか婚約者であるはずのジェイムズ第一王子や国王王妃にも邪魔者扱いにされていた。

そもそもオードリーはフィアル公爵家の娘ではない。

イルフランド王国を救った大恩人、大賢者ルーパスの娘だ。

異世界に逃げた大魔王を追って勇者と共にこの世界を去った大賢者ルーパス。

何の音沙汰もない勇者達が死んだと思った王達は……

元おっさんの俺、公爵家嫡男に転生~普通にしてるだけなのに、次々と問題が降りかかってくる~

おとら@ 書籍発売中

ファンタジー

アルカディア王国の公爵家嫡男であるアレク(十六歳)はある日突然、前触れもなく前世の記憶を蘇らせる。

どうやら、それまでの自分はグータラ生活を送っていて、ろくでもない評判のようだ。

そんな中、アラフォー社畜だった前世の記憶が蘇り混乱しつつも、今の生活に慣れようとするが……。

その行動は以前とは違く見え、色々と勘違いをされる羽目に。

その結果、様々な女性に迫られることになる。

元婚約者にしてツンデレ王女、専属メイドのお調子者エルフ、決闘を仕掛けてくるクーデレ竜人姫、世話をすることなったドジっ子犬耳娘など……。

「ハーレムは嫌だァァァァ! どうしてこうなった!?」

今日も、そんな彼の悲鳴が響き渡る。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる