お気に入りに追加

12

あなたにおすすめの小説

公開凌辱される話まとめ

たみしげ

BL

BLすけべ小説です。

・性奴隷を飼う街

元敵兵を性奴隷として飼っている街の話です。

・玩具でアナルを焦らされる話

猫じゃらし型の玩具を開発済アナルに挿れられて啼かされる話です。

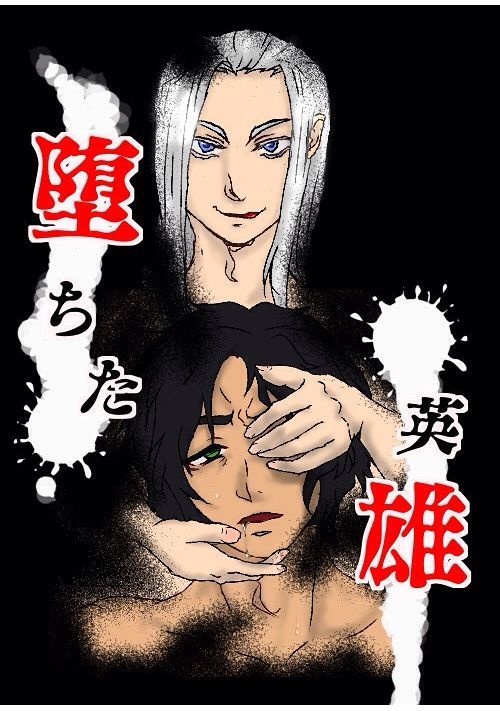

堕ちた英雄

風祭おまる

BL

盾の英雄と呼ばれるオルガ・ローレンスタは、好敵手との戦いに敗れ捕虜となる。

武人としての死を望むオルガだが、待っていたのは真逆の性奴隷としての生だった。

若く美しい皇帝に夜毎嬲られ、オルガは快楽に堕されてゆく。

第一部

※本編は一切愛はなく救いもない、ただおっさんが快楽堕ちするだけの話です

※本編は下衆遅漏美青年×堅物おっさんです

※下品です

※微妙にスカ的表現(ただし、後始末、準備)を含みます

※4話目は豪快おっさん×堅物おっさんで寝取られです。ご注意下さい

第二部

※カップリングが変わり、第一部で攻めだった人物が受けとなります

※要所要所で、ショタ×爺表現を含みます

※一部死ネタを含みます

※第一部以上に下品です

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる