お気に入りに追加

8

この作品の感想を投稿する

あなたにおすすめの小説

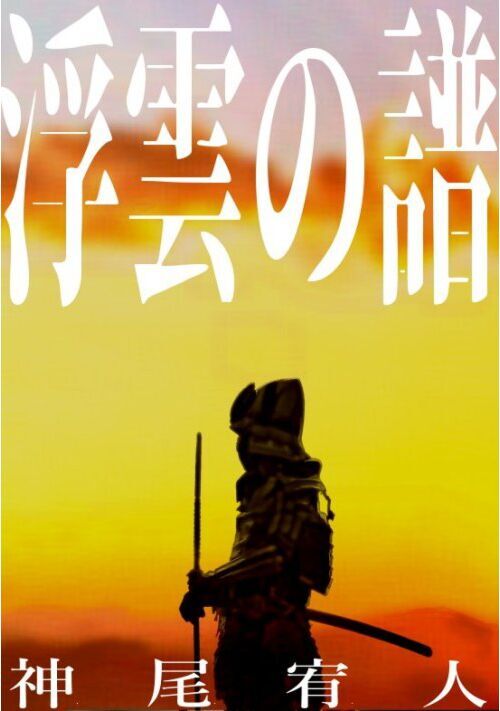

浮雲の譜

神尾 宥人

歴史・時代

時は天正。織田の侵攻によって落城した高遠城にて、武田家家臣・飯島善十郎は蔦と名乗る透波の手によって九死に一生を得る。主家を失って流浪の身となったふたりは、流れ着くように訪れた富山の城下で、ひょんなことから長瀬小太郎という若侍、そして尾上備前守氏綱という男と出会う。そして善十郎は氏綱の誘いにより、かの者の主家である飛州帰雲城主・内ヶ島兵庫頭氏理のもとに仕官することとする。

峻厳な山々に守られ、四代百二十年の歴史を築いてきた内ヶ島家。その元で善十郎は、若武者たちに槍を指南しながら、穏やかな日々を過ごす。しかしそんな辺境の小国にも、乱世の荒波はひたひたと忍び寄ってきていた……

悲恋脱却ストーリー 源義高の恋路

和紗かをる

歴史・時代

時は平安時代末期。父木曽義仲の命にて鎌倉に下った清水冠者義高十一歳は、そこで運命の人に出会う。その人は齢六歳の幼女であり、鎌倉殿と呼ばれ始めた源頼朝の長女、大姫だった。義高は人質と言う立場でありながらこの大姫を愛し、大姫もまた義高を愛する。幼いながらも睦まじく暮らしていた二人だったが、都で父木曽義仲が敗死、息子である義高も命を狙われてしまう。大姫とその母である北条政子の協力の元鎌倉を脱出する義高。史実ではここで追手に討ち取られる義高であったが・・・。義高と大姫が源平争乱時代に何をもたらすのか?歴史改変戦記です

【完結】風天の虎 ――車丹波、北の関ヶ原

糸冬

歴史・時代

車丹波守斯忠。「猛虎」の諱で知られる戦国武将である。

慶長五年(一六〇〇年)二月、徳川家康が上杉征伐に向けて策動する中、斯忠は反徳川派の急先鋒として、主君・佐竹義宣から追放の憂き目に遭う。

しかし一念発起した斯忠は、異母弟にして養子の車善七郎と共に数百の手勢を集めて会津に乗り込み、上杉家の筆頭家老・直江兼続が指揮する「組外衆」に加わり働くことになる。

目指すは徳川家康の首級ただ一つ。

しかし、その思いとは裏腹に、最初に与えられた役目は神指城の普請場での土運びであった……。

その名と生き様から、「国民的映画の主人公のモデル」とも噂される男が身を投じた、「もう一つの関ヶ原」の物語。

四代目 豊臣秀勝

克全

歴史・時代

アルファポリス第5回歴史時代小説大賞参加作です。

読者賞を狙っていますので、アルファポリスで投票とお気に入り登録してくださると助かります。

史実で三木城合戦前後で夭折した木下与一郎が生き延びた。

秀吉の最年長の甥であり、秀長の嫡男・与一郎が生き延びた豊臣家が辿る歴史はどう言うモノになるのか。

小牧長久手で秀吉は勝てるのか?

朝日姫は徳川家康の嫁ぐのか?

朝鮮征伐は行われるのか?

秀頼は生まれるのか。

秀次が後継者に指名され切腹させられるのか?

陣代『諏訪勝頼』――御旗盾無、御照覧あれ!――

黒鯛の刺身♪

歴史・時代

戦国の巨獣と恐れられた『武田信玄』の実質的後継者である『諏訪勝頼』。

一般には武田勝頼と記されることが多い。

……が、しかし、彼は正統な後継者ではなかった。

信玄の遺言に寄れば、正式な後継者は信玄の孫とあった。

つまり勝頼の子である信勝が後継者であり、勝頼は陣代。

一介の後見人の立場でしかない。

織田信長や徳川家康ら稀代の英雄たちと戦うのに、正式な当主と成れず、一介の後見人として戦わねばならなかった諏訪勝頼。

……これは、そんな悲運の名将のお話である。

【画像引用】……諏訪勝頼・高野山持明院蔵

【注意】……武田贔屓のお話です。

所説あります。

あくまでも一つのお話としてお楽しみください。

独裁者・武田信玄

いずもカリーシ

歴史・時代

国を、民を守るために、武田信玄は独裁者を目指す。

独裁国家が民主国家を数で上回っている現代だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。

【第壱章 独裁者への階段】 純粋に国を、民を憂う思いが、粛清の嵐を巻き起こす

【第弐章 川中島合戦】 甲斐の虎と越後の龍、激突す

【第参章 戦争の黒幕】 京の都が、二人の英雄を不倶戴天の敵と成す

【第四章 織田信長の愛娘】 清廉潔白な人々が、武器商人への憎悪を燃やす

【最終章 西上作戦】 武田家を滅ぼす策略に抗うべく、信長と家康打倒を決断す

この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。

(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です))

猿の内政官 ~天下統一のお助けのお助け~

橋本洋一

歴史・時代

この世が乱れ、国同士が戦う、戦国乱世。

記憶を失くした優しいだけの少年、雲之介(くものすけ)と元今川家の陪々臣(ばいばいしん)で浪人の木下藤吉郎が出会い、二人は尾張の大うつけ、織田信長の元へと足を運ぶ。織田家に仕官した雲之介はやがて内政の才を発揮し、二人の主君にとって無くてはならぬ存在へとなる。

これは、優しさを武器に二人の主君を天下人へと導いた少年の物語

※架空戦記です。史実で死ぬはずの人物が生存したり、歴史が早く進む可能性があります

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる