35 / 61

星空の告白2

しおりを挟む

「おかしいかな?」

リリアンナの笑顔が見られて嬉しいディアルトは、微妙な顔で後ろ頭を掻いている。

「三百六十五本は……、どのような意味なんです?」

「『あなたが毎日恋しい』」

リリアンナをじっと見つめ、ディアルトが微笑む。

熱のこもった視線に、リリアンナはそっと俯いた。そうしないと、涙が零れてしまいそうだからだ。

「……殿下は、どうして私を好いてくださっているのです?」

松明の明かりは遠く、二人が立っている場所は薄暗い。お互いの表情が分からないと思うと、立ち入ったことも訊ける勇気ができた。

「それは……、わざわざ説明しなきゃいけないことかな?」

「よいしょ」と言ってディアルトはその場に座り込み、ついでに仰向けに寝転んでしまった。リリアンナもディアルトを真似て、夜空を見上げる。

「殿下のような素晴らしい方に、ここまで好いて頂く理由が分からないのです」

「でも、嬉しいんだろ?」

「…………」

飄々とした言葉に、リリアンナは図星をつかれて黙り込む。

「初めて会った時、とても可愛い子だと思ったよ。次に君は、まだ華奢な体にブカブカの甲冑を纏って、『殿下をお守りします』と俺に誓ってくれた。その時から、君は俺の特別な人だ。気がつけばいつも一緒にいて、俺だけを見ている。好きにならない方がどうかしてる」

深い愛情がこもった声に、リリアンナは熱い涙を零していた。

十二歳に騎士団と共に行動するようになり、ディアルトの側にい始めた。その頃から、ずっと。たった一つ、ディアルトに言えないでいることがあった。

「……私が。……私が、本来殿下が得るべきだった風の意志を奪ってしまっても。……ですか?」

震える声が、九年間の秘密を打ち明けた。

頭上で星が、リリアンナの眦を伝う涙と同じタイミングで流れる。

ややしばらくの沈黙があり、それからディアルトが笑う気配があった。

「やっぱり、か。……うん、何となくは分かってたんだ」

「私さえいなければ、殿下は今ちゃんと国王陛下になっていたはずです」

ずっと一人で抱えていた秘密を打ち明けた後、リリアンナは脆くなっていた。

いつもなら言わない卑屈な言葉が、自分自身を打ちのめす。

「それで……、君は何を言いたいのかな?」

「え?」

ケロリとした声に、リリアンナは思わず隣に寝ているディアルトを見た。

暗闇の中、ディアルトの金色の目が微かに光ってこちらを見ている。

「そんなことで、今さら俺が君を嫌うとでも思った?」

「だ……っ、だって!」

ガバッと起き上がり、リリアンナは必死に何かを伝えようと口を開く。

「私さえいなければ、殿下は正式に王位を継ぐ力を持って、国王陛下となられていたのですよ? そうすれば王妃陛下から疎まれることもなく、このように前線に来ることもありませんでした」

「リリィ、それはまるで今の俺が不幸だと言う言葉だ」

静かなディアルトの声に、リリアンナはハッとして口を塞いだ。

ディアルトは手を伸ばし、リリアンナの膝に触れる。そこから自分の想いが伝わればいいと言うように、温かな言葉が彼女に向けられた。

「リリィ。俺は人生に無駄なことなんて、一つもないと思っている。どんな運命の悪戯があって、他人から見れば無為に過ごしているように思えても、それは俺を培う大事な時間になるんだ」

「……申し訳、ございません……」

項垂れるリリアンナの膝を、ディアルトはポンポンと優しく撫でる。

「君の護衛を受けて王宮で過ごした九年間、俺はとても幸せだった。大好きな女の子が、俺しか見ないでいてくれる。毎日俺のために起きて、俺のために色々考えて。俺のために怒ったり、笑ったりしてくれる。そんな愛情に溢れた日々を、俺は不幸だと思わない」

「……っ、でん、……か」

どこまでも優しく愛情に満ちた言葉に、リリアンナは肩を震わせ泣いていた。

「っどうしてあなたは……、そこまで……っ」

止まらない涙が頬を滑り、顎から滴ってディアルトの手の上に落ちる。

「もしかして、リリィが俺の求婚に応えてくれなかったのは、これが原因?」

ゆっくり起き上がったディアルトの問いに、リリアンナは無言で嗚咽した。その沈黙を肯定と見なし、ディアルトは優しく笑う。

「……バカだなぁ。どうしてそこで遠慮するんだ? 君は俺のことが好きなんだろ? だったら自分の心に素直になって、応えてくれないと」

頭が撫でられ、心地いい声が耳朶を打つ。

「確かに俺は生まれた時から精霊を見ることができていた。でも五歳の時。……君が生まれた日に、体中からすべての力を失った」

リリアンナの肩が、ヒクッと震える。

「でもそれは、決して君のせいなんかじゃない。精霊が君を選んだんだ。父を守っていた風の意志は、きっと父が強く思っていたリーズベットさんを通じて、君に辿り着いたんだろう」

「でも……っ」

何か言いかけたリリアンナの唇に、ディアルトはそっと指を押しつけ黙らせた。

「風の意志は、守りたいという気持ちが強い者を選ぶ。代々それは国を思う国王に継がれてきたが、俺の父は国を思うより一人の女性を想う気持ちが強かったようだ」

「…………」

ただただ、居たたまれない。

ウィリアにはシアナという妻がいる。それなのにディアルトは自分の父がリーズベットを想っていたことを、正しいと言っているような気がする。

子供がいやいやをするように首を振るリリアンナを、ディアルトはただ優しく慰めていた。

「父はちゃんと母を愛していた。俺のことも。でもそれ以上に、リーズベットさんを強く想っていた。共に戦場を駆け抜けた相手なら、自分の力を与えてもいいと思って当たり前かもしれない。例えば、もし俺に他に婚約者がいたとする。それでも俺は護衛である君を生涯強く想い続けると思う。それと同じだ」

「殿下が王座につけるのなら、私はこの力を差し出せるのに……!」

押し殺した叫びの中に、リリアンナの中に燻っていたすべての想いがある。

「ありがとう、リリィ。君が側にいてくれて、俺は幸せだ。たとえそれが君の『申し訳ない』という気持ちからだとしても、俺は君を独り占めできて嬉しいんだ」

優しくリリアンナを抱き締め、ディアルトは彼女の唇を奪った。

それから何度も彼女の目元に唇をつけ、涙を舐めとる。

「君はもう自分を解放してあげていい。ずっと罪悪を感じてきたかもしれないが、この俺が『構わない』と言っているんだ。自分を許してあげよう? リリィ」

ディアルトが優しく吸っても、吸っても、リリアンナの涙は止まらない。

「……殿下は、私を駄目な人間にします。そんなに優しくされたら……、私は……っ」

昼間の凜々しさはどこかへ、リリアンナは好きな人の前で傷を晒す一人の女になっていた。

「今は泣いてもいいよ。ただ、もう二度と『私さえいなければ』なんて言わないこと。いいね?」

チュッと音をたててリリアンナの頬にキスをし、ディアルトは彼女を抱き締める。

腕の中に熱く震える恋人を感じながら、ディアルトは国境の空に想いを馳せた。

十三年前、父が死んだ時もここで星空を見上げていたのだろうか?

その隣にはリーズベットがいて、妻子ある国王を前線で守る大役に震えていたかもしれない。王宮で待つシアナとディアルトに、父を独り占めして申し訳ないと思っていたかもしれない。

リリアンナと同じように、リーズベットも必ずウィリアを守り切って、戦争を終わらせるつもりでいたのだろう。

ウィリアを死なせるつもりなど、さらさらなかったのだろう。

ファイアナとの話し合いの場で、何があったのかは分からない。

けれど風の意志を持っていた当時のウィリアと、女だてらに国の英雄だったリーズベットがいて、その悲劇は起きてしまった。

「……必ず、一緒に帰ろう」

互いの親と同じ轍は踏まない。

そう思って呟くと、腕の中でリリアンナが一つ頷いた。

リリアンナの笑顔が見られて嬉しいディアルトは、微妙な顔で後ろ頭を掻いている。

「三百六十五本は……、どのような意味なんです?」

「『あなたが毎日恋しい』」

リリアンナをじっと見つめ、ディアルトが微笑む。

熱のこもった視線に、リリアンナはそっと俯いた。そうしないと、涙が零れてしまいそうだからだ。

「……殿下は、どうして私を好いてくださっているのです?」

松明の明かりは遠く、二人が立っている場所は薄暗い。お互いの表情が分からないと思うと、立ち入ったことも訊ける勇気ができた。

「それは……、わざわざ説明しなきゃいけないことかな?」

「よいしょ」と言ってディアルトはその場に座り込み、ついでに仰向けに寝転んでしまった。リリアンナもディアルトを真似て、夜空を見上げる。

「殿下のような素晴らしい方に、ここまで好いて頂く理由が分からないのです」

「でも、嬉しいんだろ?」

「…………」

飄々とした言葉に、リリアンナは図星をつかれて黙り込む。

「初めて会った時、とても可愛い子だと思ったよ。次に君は、まだ華奢な体にブカブカの甲冑を纏って、『殿下をお守りします』と俺に誓ってくれた。その時から、君は俺の特別な人だ。気がつけばいつも一緒にいて、俺だけを見ている。好きにならない方がどうかしてる」

深い愛情がこもった声に、リリアンナは熱い涙を零していた。

十二歳に騎士団と共に行動するようになり、ディアルトの側にい始めた。その頃から、ずっと。たった一つ、ディアルトに言えないでいることがあった。

「……私が。……私が、本来殿下が得るべきだった風の意志を奪ってしまっても。……ですか?」

震える声が、九年間の秘密を打ち明けた。

頭上で星が、リリアンナの眦を伝う涙と同じタイミングで流れる。

ややしばらくの沈黙があり、それからディアルトが笑う気配があった。

「やっぱり、か。……うん、何となくは分かってたんだ」

「私さえいなければ、殿下は今ちゃんと国王陛下になっていたはずです」

ずっと一人で抱えていた秘密を打ち明けた後、リリアンナは脆くなっていた。

いつもなら言わない卑屈な言葉が、自分自身を打ちのめす。

「それで……、君は何を言いたいのかな?」

「え?」

ケロリとした声に、リリアンナは思わず隣に寝ているディアルトを見た。

暗闇の中、ディアルトの金色の目が微かに光ってこちらを見ている。

「そんなことで、今さら俺が君を嫌うとでも思った?」

「だ……っ、だって!」

ガバッと起き上がり、リリアンナは必死に何かを伝えようと口を開く。

「私さえいなければ、殿下は正式に王位を継ぐ力を持って、国王陛下となられていたのですよ? そうすれば王妃陛下から疎まれることもなく、このように前線に来ることもありませんでした」

「リリィ、それはまるで今の俺が不幸だと言う言葉だ」

静かなディアルトの声に、リリアンナはハッとして口を塞いだ。

ディアルトは手を伸ばし、リリアンナの膝に触れる。そこから自分の想いが伝わればいいと言うように、温かな言葉が彼女に向けられた。

「リリィ。俺は人生に無駄なことなんて、一つもないと思っている。どんな運命の悪戯があって、他人から見れば無為に過ごしているように思えても、それは俺を培う大事な時間になるんだ」

「……申し訳、ございません……」

項垂れるリリアンナの膝を、ディアルトはポンポンと優しく撫でる。

「君の護衛を受けて王宮で過ごした九年間、俺はとても幸せだった。大好きな女の子が、俺しか見ないでいてくれる。毎日俺のために起きて、俺のために色々考えて。俺のために怒ったり、笑ったりしてくれる。そんな愛情に溢れた日々を、俺は不幸だと思わない」

「……っ、でん、……か」

どこまでも優しく愛情に満ちた言葉に、リリアンナは肩を震わせ泣いていた。

「っどうしてあなたは……、そこまで……っ」

止まらない涙が頬を滑り、顎から滴ってディアルトの手の上に落ちる。

「もしかして、リリィが俺の求婚に応えてくれなかったのは、これが原因?」

ゆっくり起き上がったディアルトの問いに、リリアンナは無言で嗚咽した。その沈黙を肯定と見なし、ディアルトは優しく笑う。

「……バカだなぁ。どうしてそこで遠慮するんだ? 君は俺のことが好きなんだろ? だったら自分の心に素直になって、応えてくれないと」

頭が撫でられ、心地いい声が耳朶を打つ。

「確かに俺は生まれた時から精霊を見ることができていた。でも五歳の時。……君が生まれた日に、体中からすべての力を失った」

リリアンナの肩が、ヒクッと震える。

「でもそれは、決して君のせいなんかじゃない。精霊が君を選んだんだ。父を守っていた風の意志は、きっと父が強く思っていたリーズベットさんを通じて、君に辿り着いたんだろう」

「でも……っ」

何か言いかけたリリアンナの唇に、ディアルトはそっと指を押しつけ黙らせた。

「風の意志は、守りたいという気持ちが強い者を選ぶ。代々それは国を思う国王に継がれてきたが、俺の父は国を思うより一人の女性を想う気持ちが強かったようだ」

「…………」

ただただ、居たたまれない。

ウィリアにはシアナという妻がいる。それなのにディアルトは自分の父がリーズベットを想っていたことを、正しいと言っているような気がする。

子供がいやいやをするように首を振るリリアンナを、ディアルトはただ優しく慰めていた。

「父はちゃんと母を愛していた。俺のことも。でもそれ以上に、リーズベットさんを強く想っていた。共に戦場を駆け抜けた相手なら、自分の力を与えてもいいと思って当たり前かもしれない。例えば、もし俺に他に婚約者がいたとする。それでも俺は護衛である君を生涯強く想い続けると思う。それと同じだ」

「殿下が王座につけるのなら、私はこの力を差し出せるのに……!」

押し殺した叫びの中に、リリアンナの中に燻っていたすべての想いがある。

「ありがとう、リリィ。君が側にいてくれて、俺は幸せだ。たとえそれが君の『申し訳ない』という気持ちからだとしても、俺は君を独り占めできて嬉しいんだ」

優しくリリアンナを抱き締め、ディアルトは彼女の唇を奪った。

それから何度も彼女の目元に唇をつけ、涙を舐めとる。

「君はもう自分を解放してあげていい。ずっと罪悪を感じてきたかもしれないが、この俺が『構わない』と言っているんだ。自分を許してあげよう? リリィ」

ディアルトが優しく吸っても、吸っても、リリアンナの涙は止まらない。

「……殿下は、私を駄目な人間にします。そんなに優しくされたら……、私は……っ」

昼間の凜々しさはどこかへ、リリアンナは好きな人の前で傷を晒す一人の女になっていた。

「今は泣いてもいいよ。ただ、もう二度と『私さえいなければ』なんて言わないこと。いいね?」

チュッと音をたててリリアンナの頬にキスをし、ディアルトは彼女を抱き締める。

腕の中に熱く震える恋人を感じながら、ディアルトは国境の空に想いを馳せた。

十三年前、父が死んだ時もここで星空を見上げていたのだろうか?

その隣にはリーズベットがいて、妻子ある国王を前線で守る大役に震えていたかもしれない。王宮で待つシアナとディアルトに、父を独り占めして申し訳ないと思っていたかもしれない。

リリアンナと同じように、リーズベットも必ずウィリアを守り切って、戦争を終わらせるつもりでいたのだろう。

ウィリアを死なせるつもりなど、さらさらなかったのだろう。

ファイアナとの話し合いの場で、何があったのかは分からない。

けれど風の意志を持っていた当時のウィリアと、女だてらに国の英雄だったリーズベットがいて、その悲劇は起きてしまった。

「……必ず、一緒に帰ろう」

互いの親と同じ轍は踏まない。

そう思って呟くと、腕の中でリリアンナが一つ頷いた。

0

お気に入りに追加

242

あなたにおすすめの小説

黒の王と白の姫

臣桜

恋愛

ミルフィナ王国の王女ブランシュは、幼い頃から婚約していたノワールと結婚するため、アクトゥール王国に輿入れした。

先王が崩御してノワールが国王となったのだが、アクトゥール王国は真っ黒に染まり、食べ物までもが黒い始末。

人々は黒い服を身に纏い、貴族たちは黒い仮面を被っていた。

そんな異様な国のなかで、ブランシュは……。

※エブリスタ、カクヨム、小説家になろうにも転載しています

若奥様は緑の手 ~ お世話した花壇が聖域化してました。嫁入り先でめいっぱい役立てます!

古森真朝

恋愛

意地悪な遠縁のおばの邸で暮らすユーフェミアは、ある日いきなり『明後日に輿入れが決まったから荷物をまとめろ』と言い渡される。いろいろ思うところはありつつ、これは邸から出て自立するチャンス!と大急ぎで支度して出立することに。嫁入り道具兼手土産として、唯一の財産でもある裏庭の花壇(四畳サイズ)を『持参』したのだが――実はこのプチ庭園、長年手塩にかけた彼女の魔力によって、神域霊域レベルのレア植物生息地となっていた。

そうとは知らないまま、輿入れ初日にボロボロになって帰ってきた結婚相手・クライヴを救ったのを皮切りに、彼の実家エヴァンス邸、勤め先である王城、さらにお世話になっている賢者様が司る大神殿と、次々に起こる事件を『あ、それならありますよ!』とプチ庭園でしれっと解決していくユーフェミア。果たして嫁ぎ先で平穏を手に入れられるのか。そして根っから世話好きで、何くれとなく構ってくれるクライヴVS自立したい甘えベタの若奥様の勝負の行方は?

*カクヨム様で先行掲載しております

子育てが落ち着いた20年目の結婚記念日……「離縁よ!離縁!」私は屋敷を飛び出しました。

さくしゃ

恋愛

アーリントン王国の片隅にあるバーンズ男爵領では、6人の子育てが落ち着いた領主夫人のエミリアと領主のヴァーンズは20回目の結婚記念日を迎えていた。

忙しい子育てと政務にすれ違いの生活を送っていた二人は、久しぶりに二人だけで食事をすることに。

「はぁ……盛り上がりすぎて7人目なんて言われたらどうしよう……いいえ!いっそのことあと5人くらい!」

気合いを入れるエミリアは侍女の案内でヴァーンズが待つ食堂へ。しかし、

「信じられない!離縁よ!離縁!」

深夜2時、エミリアは怒りを露わに屋敷を飛び出していった。自室に「実家へ帰らせていただきます!」という書き置きを残して。

結婚20年目にして離婚の危機……果たしてその結末は!?

【完結】冷徹執事は、つれない侍女を溺愛し続ける。

たまこ

恋愛

公爵の専属執事ハロルドは、美しい容姿に関わらず氷のように冷徹であり、多くの女性に思いを寄せられる。しかし、公爵の娘の侍女ソフィアだけは、ハロルドに見向きもしない。

ある日、ハロルドはソフィアの真っ直ぐすぎる内面に気付き、恋に落ちる。それからハロルドは、毎日ソフィアを口説き続けるが、ソフィアは靡いてくれないまま、五年の月日が経っていた。

※『王子妃候補をクビになった公爵令嬢は、拗らせた初恋の思い出だけで生きていく。』のスピンオフ作品ですが、こちらだけでも楽しめるようになっております。

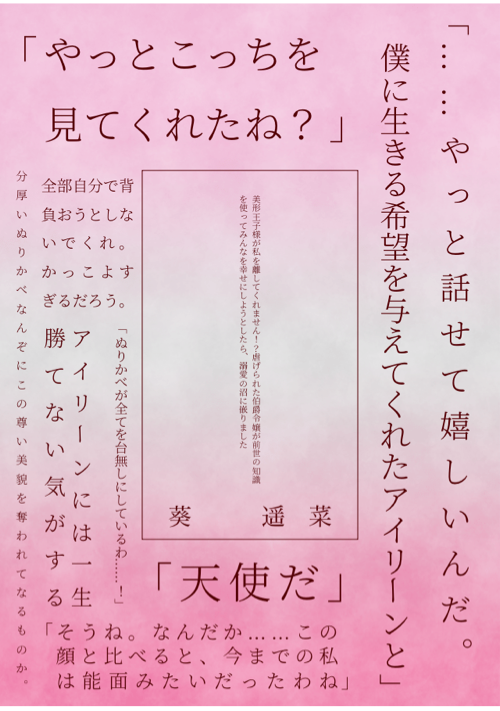

美形王子様が私を離してくれません!?虐げられた伯爵令嬢が前世の知識を使ってみんなを幸せにしようとしたら、溺愛の沼に嵌りました

葵 遥菜

恋愛

道端で急に前世を思い出した私はアイリーン・グレン。

前世は両親を亡くして児童養護施設で育った。だから、今世はたとえ伯爵家の本邸から距離のある「離れ」に住んでいても、両親が揃っていて、綺麗なお姉様もいてとっても幸せ!

だけど……そのぬりかべ、もとい厚化粧はなんですか? せっかくの美貌が台無しです。前世美容部員の名にかけて、そのぬりかべ、破壊させていただきます!

「女の子たちが幸せに笑ってくれるのが私の一番の幸せなの!」

ーーすると、家族が円満になっちゃった!? 美形王子様が迫ってきた!?

私はただ、この世界のすべての女性を幸せにしたかっただけなのにーー!

※約六万字で完結するので、長編というより中編です。

※他サイトにも投稿しています。

義姉でも妻になれますか? 第一王子の婚約者として育てられたのに、候補から外されました

甘い秋空

恋愛

第一王子の婚約者として育てられ、同級生の第二王子のお義姉様だったのに、候補から外されました! え? 私、今度は第二王子の義妹ちゃんになったのですか! ひと風呂浴びてスッキリしたら…… (全4巻で完結します。サービスショットがあるため、R15にさせていただきました。)

【完結】義務で結婚したはずの旦那様が、いつの間にか溺愛系でした

21時完結

恋愛

結婚は義務として始めたはずが、いつの間にか溺愛される日々が訪れた美咲。誠一との距離は徐々に縮まり、義務感から本当の愛へと変わっていく。しかし、彼の家族や周囲からのプレッシャーが二人を試す。数々の試練を乗り越えながら、誠一との絆は深まり、ついに未来を共に歩む決意を固める。彼との愛に包まれた幸せな結末が待ち受けている。

政略より愛を選んだ結婚。~後悔は十年後にやってきた。~

つくも茄子

恋愛

幼い頃からの婚約者であった侯爵令嬢との婚約を解消して、学生時代からの恋人と結婚した王太子殿下。

政略よりも愛を選んだ生活は思っていたのとは違っていた。「お幸せに」と微笑んだ元婚約者。結婚によって去っていた側近達。愛する妻の妃教育がままならない中での出産。世継ぎの王子の誕生を望んだものの産まれたのは王女だった。妻に瓜二つの娘は可愛い。無邪気な娘は欲望のままに動く。断罪の時、全てが明らかになった。王太子の思い描いていた未来は元から無かったものだった。後悔は続く。どこから間違っていたのか。

他サイトにも公開中。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる