41 / 63

幕間 1943年の断片

1 山本五十六海相誕生

しおりを挟む

山本五十六と東条英機は、それぞれ海軍航空本部長、陸軍航空総監時代の局長級会議において面識があった。

とはいえ、それだけの関係であり、それ以後、二人に接点らしい接点は存在していなかった。

にもかかわらず、一九四三年五月二十一日、麻布飯倉町の水交社において両者の会談が実現したのは、東条英機側がそれを望んだからである。

山本としては和平工作に関わっている以上、東条がどういう意図で自分に会談を申し込んできたのかが判らず警戒していたが、仲介役を務めていたのが内大臣の木戸幸一であった以上、断るわけにもいかなかった。

会談の場で、先に口を開いたのは東条であったという。最近、海軍内部の統制が乱れているというが、嶋田海相はその混乱を収拾する力量がないようなので山本長官には是非とも海軍の統制回復に尽力していただきたい、と東条は言ったと伝えられる。

最初、山本はこの発言の意図を掴みかねた。

当然、憲兵隊からの報告で自分が和平派の重臣などと繋がりがあることは東条も知るところであろうから、そうした行為を止めるように圧力をかけてきたと受け取ることも出来る。

だが一方で、嶋田の代わりという発言の趣旨から考えれば、東条も嶋田海相の更迭を望んでいるとも解釈することが出来た。

迷った挙げ句、山本は東条に皮肉を返した。陸軍以上に海軍の統制が乱れていたとは初耳です、よほどそういう連中は狡猾にやっているのでしょう、と。

これに東条は不愉快そうに口元を痙攣させたが、嶋田海相は大東亜戦争完遂の意気込みが感じられず自分としては遺憾に思っている、山本長官には大東亜戦争完遂の意気はおありか、と努めて冷静に問い返した。

これに対し、山本は大御心に副い奉ることこそ臣下としての本分あるのみと答えた。

この発言は、東条に対する明確な回答を避け、山本が彼の真意を探るためのものであった。

すると東条は、聖慮は平和にあらせられるが山本長官の意見如何と重ねて問うた。

流石にこの発言には、山本は驚かされた。彼にとって、東条は日本を対米開戦に引きずり込んだ張本人の一人であるという認識であったのである。重臣たちからの情報では東条は和平に消極的だと聞いていたので、その驚きはなおさらであった。

ここに来て始めて、山本は東条が嶋田の更迭を画策しており、海軍内部の和平派と連携を取ることを目論んでいると感じたのである。

依然として東条の言うことすべてを鵜呑みにすることが出来ないが、海相として和平工作に尽力するという山本の政治目的からすれば、十分に嶋田更迭のための共同戦線を張ることは可能であった。

山本は東条に対して、お上の御意思が平和にあらせられるならばそれを実現するのが臣下としての務めであり、それを蔑ろにすることは許されざる不忠であるとの考えを述べた。

それは暗に講和に関する具体的政策を持たない東条内閣を批判する発言であったのだが、山本にとってまったく意外なことに、東条は全然同意であると答えたという。

この時点において、東条英機と山本五十六の政治的同盟が結成されたと見る後世の研究者もいる。

山本は未だ連合艦隊司令長官であり直接政治に参画する立場にはなかったものの、実態としてはその通りであった。

個人としてはついぞ相容れることはなかったといわれる東条と山本の「奇妙な共同戦線」は、ここから始まったといえよう。

◇◇◇

さて、山本五十六を海相に押し上げようという海軍内部の動きは、嶋田繁太郎海相に対する海軍内部の不満と表裏一体のものとなっていた。

嶋田はとかく陸軍に追従し過ぎるというのが海軍内部での評判であり、「東条の副官」、「東条の男妾」とまで、海軍内部では陰口を叩かれる有り様であった。こうした背景には、太平洋で連合軍と戦っているのは主に海軍であるという認識が、海軍内部に存在していたからである。

特にガダルカナル攻防戦に代表されるソロモン戦線での主戦力は航空機であり、その大半は海軍機であった。海軍の第一線部隊が大規模な陸軍戦力の投入を求めても、嶋田はそうした声に応じて東条英機を始めとする陸軍と交渉しようとはしていなかった。

こうした現実が、嶋田への不満に直結していたのである。

ここで注意しなければならないのは、海軍内部の存在していた和平派と山本擁立派が、必ずしも同一の存在ではなかったということである。

山本擁立派の中には、国民的人気も高く真珠湾攻撃や第三次ソロモン海戦、第二次セイロン沖海戦などの実績もある山本を海相に据えることで、大東亜戦争を海軍主導で進めたいという思惑を持つ者もいたのである。

また、和平派や山本擁立派が反東条派であったかといえば、必ずしもそうは言えない面もあった。

岡田啓介のように早くから東条内閣の倒閣を目指していた人物もいるにはいたが、海軍全体で見ればそれは少数派に分類されるものであった。

一九四三年当時、開戦以来の相次ぐ戦勝報道によって東条内閣の国民的人気は高かった。日本国民は、戦争に勝っていると思っていたが故に、戦時下の統制生活に耐え忍んでいたのである。そして、そうした国民の思い描く戦況は、ミッドウェー海戦での敗戦を除けばほぼ事実であったのだ。

さらに東条は政策の決定過程までも含めて頻繁に天皇への報告を行っていたため、天皇からの信任も厚かった。

東条英機は確かに国民生活を厳しく統制し、反政府的な言論や行動を一切許容しない姿勢を取ってはいたものの、戦争に勝っている内閣である以上、倒閣運動は非常に難しいものがあった。

海軍の大多数は東条内閣への不満ではなく、嶋田繁太郎海相への不満を持っているだけであり、下手に倒閣運動やそれに伴う政変の政治的責任を負う危険性を背負ってまで、東条内閣を倒そうとする動機は薄かった。

海軍和平派もそれは自覚しており、彼らは山本五十六を海相として内閣に送り込むことによって、まずは東条内閣を早期講和の方向に誘導することを目論んでいた。

海軍内部における山本擁立運動が盛んになり始めたのは、第二次セイロン沖海戦の直後あたりからであった。

セイロン島攻略までは陸海軍の目標が一致していたため、協調がとれていた両軍の関係であるが、陸軍参謀本部が重慶攻略作戦の実施に向けて動き始めたあたりから、戦争指導方針を巡る対立が再燃し始めたのである。

太平洋方面を重視する海軍にとって、陸軍による重慶攻略作戦は戦争資源の浪費に他ならなかった。しかし、これについては海軍側にも落ち度があった。

一九四二年六月のミッドウェー海戦敗北後、七月九日の陸海軍局部長会議において海軍側は重慶撃滅の希望を出していたのである。当時はガダルカナルに米軍が上陸しておらず、また海軍内部ではインド洋での通商破壊作戦“B作戦”の準備が進められていた関係で、それまで太平洋に向けられていた海軍の目が一時的に西に向けられていた。そのため、海軍もそうした希望を出していたのであった。

つまり、重慶攻略作戦については、すでに陸軍側に言質を取られていた恰好になってしまったのである。

軍令部としては陸軍の重慶攻略作戦“五号作戦”の実施を認めざるを得ず、その代償として嶋田海相には鋼材、アルミニウムの配分を海軍優先とすることが求められた。第二次セイロン沖海戦で損傷した艦艇の修理、そして航空機の補充を行わなければならないからである。

やはり海軍には、セイロン攻略作戦において主体となって戦っていたのは自分たちであるという認識があったのである。

しかし、嶋田海相は海軍内部の期待に応えるような動きを見せず、むしろ陸軍の統帥に介入するのは不穏当であるとして消極的であった。かえって陸軍側の人間であるはずの東条英機の方が重慶攻略作戦の戦争指導に及ぼす影響を最小限に留めようと必死であった。

ことここに至り、嶋田は海軍内部からも東条からも見捨てられることになった。

一九四三年八月三十日、東京・九段下の華族会館において東条内閣と重臣との間で会合が開かれた。

出席者は、内閣側が東条英機首相兼陸相、鈴木貞一国務相兼企画院総裁、嶋田繁太郎海相、重光葵外相、賀屋興宣蔵相の五名。重臣側が岡田啓介、米内光政、近衛文麿、平沼騏一郎、若槻礼次郎、阿部信行、広田弘毅の七名であった。

この会合は岡田啓介が企図したもので、重臣が東条内閣への意見(実質的な批判)を述べるために開催されたものであった。ここで岡田が企図していたのは、嶋田海相を辞任に追い込むことで山本五十六を海相として内閣に送り込むか、最悪、東条内閣を崩壊させることであった。

岡田は会合において、嶋田に対する海軍内部の不満が自分の所にも届いており、嶋田の海相としての資質は疑問であるとして嶋田の辞任を求めた。

一方、東条の側も重臣が自分の内閣の倒閣を目論むのであれば、まずは嶋田海相を辞任させる方向で来るであろうことは予測していた。東条は海軍内部の統制の乱れをまずは嘆いて見せ、重臣たち、特に岡田が海軍の統制を乱していると反論する。

これに対して岡田は、海軍の統制が乱れているのは嶋田海相に指導力がないからで、適切な人間が海相となれば海軍の統制はたちまち改善されるであろうとして、再度、嶋田の辞任を求めた。

だが東条は大東亜戦争完遂のために国家上層部は一致協力すべきとの持論を述べて、最後まで東条と重臣の意見は平行線を辿った。

しかし、東条はなにも重臣に対して嶋田を擁護していたわけではなかった。例え嶋田の更迭を内心で望んでいたとしても、重臣の圧力に自分が屈した結果、嶋田が辞任したという印象を与えることに我慢がならなかっただけである。

この時、東条は別方向からの嶋田を更迭することを目指していた。それは、天皇の意向による嶋田更迭であった。

東条は山本五十六との会談以降、内大臣・木戸幸一を通して海軍内部に嶋田海相に対する不満が噴出していることを天皇に報告していた。東条は大東亜戦争完遂と連合国との講和のためには「陸海軍の真の協力一致」、「大本営の強化」といった統帥を強化する必要があると、木戸を通して天皇に進言していた。これに対して、天皇は木戸を通して「陸海軍の完全なる統制の確立」、「和平推進のための軍務大臣、統帥部長の任命」という希望を東条に伝えたという。

「和平推進のための軍務大臣の任命」は、東条が陸相を兼任し、しかも天皇の信任が厚い以上、暗に嶋田の更迭を意味している。

一方、海軍の人事に多大な影響力を及ぼせる皇族軍人、伏見宮博恭王は岡田らから嶋田更迭に同意するよう説得されたが、嶋田を「言葉少なで実行力が大」と擁護して更迭には同意していなかった。

長老皇族である伏見宮には天皇も配慮しなければならないため、このままでは嶋田更迭は難しいと思われたのだが、ここで嶋田が自分で自分の首を絞める失態を犯してしまった。

海軍内部で自分を更迭しようとする動きがあり、岡田啓介などがしきりに伏見宮と接触しているとの情報を得た嶋田が、「海軍内部に自分を辞めさせ、東条内閣を打倒する動きがあります。殿下は夫れに加担遊ばされますか」と伏見宮に申し入れたのだが、これが間違いの始まりだった。

自分が倒閣運動に利用されていると思った伏見宮は、一切の連絡を断って熱海の別邸に引き籠もってしまったのである。つまり、伏見宮は海軍人事に影響を及ぼせる機会を自ら放り投げてしまったといえよう。

東条や山本、そして海軍内部の山本擁立派はこの隙に自分たちの政治的策動を進めた。

内閣・重臣会談の内容が木戸幸一を通して天皇に伝えられると、天皇は嶋田では海相の任に堪えられないと判断するようになったのである。海軍内部からの支持を失い、重臣からの信頼も失った嶋田は辞職すべきとの意思を、天皇は周囲へ漏らすようになった。

それでも嶋田は海軍次官である沢本頼雄を後継者にして自身の影響力を残そうと画策したのであるが、これには海軍内部だけでなく、当の本人である沢本自身からも異論が出た。沢本も、自分が海相になるよりも、山本五十六や予備役ではあるが米内光政が海相になるべきとの意見を持っていたのである。

結果、孤立無援となった嶋田繁太郎海相は、会談から一週間と経たぬ九月三日、失意の内に海相の職を辞することになったのであった。

新たな海軍大臣として指名されたのは、山本五十六であった。

大日本帝国が連合国との和平に向けた動きが具体化していくのは、実にこの時からであったといわれる。

それが、開戦時に戦争終結の具体的方針を定めていなかった大日本帝国にとって、遅すぎる決断であったのか、それともまだ間に合う状況であったのか、この時点では誰にも判らなかった。

とはいえ、それだけの関係であり、それ以後、二人に接点らしい接点は存在していなかった。

にもかかわらず、一九四三年五月二十一日、麻布飯倉町の水交社において両者の会談が実現したのは、東条英機側がそれを望んだからである。

山本としては和平工作に関わっている以上、東条がどういう意図で自分に会談を申し込んできたのかが判らず警戒していたが、仲介役を務めていたのが内大臣の木戸幸一であった以上、断るわけにもいかなかった。

会談の場で、先に口を開いたのは東条であったという。最近、海軍内部の統制が乱れているというが、嶋田海相はその混乱を収拾する力量がないようなので山本長官には是非とも海軍の統制回復に尽力していただきたい、と東条は言ったと伝えられる。

最初、山本はこの発言の意図を掴みかねた。

当然、憲兵隊からの報告で自分が和平派の重臣などと繋がりがあることは東条も知るところであろうから、そうした行為を止めるように圧力をかけてきたと受け取ることも出来る。

だが一方で、嶋田の代わりという発言の趣旨から考えれば、東条も嶋田海相の更迭を望んでいるとも解釈することが出来た。

迷った挙げ句、山本は東条に皮肉を返した。陸軍以上に海軍の統制が乱れていたとは初耳です、よほどそういう連中は狡猾にやっているのでしょう、と。

これに東条は不愉快そうに口元を痙攣させたが、嶋田海相は大東亜戦争完遂の意気込みが感じられず自分としては遺憾に思っている、山本長官には大東亜戦争完遂の意気はおありか、と努めて冷静に問い返した。

これに対し、山本は大御心に副い奉ることこそ臣下としての本分あるのみと答えた。

この発言は、東条に対する明確な回答を避け、山本が彼の真意を探るためのものであった。

すると東条は、聖慮は平和にあらせられるが山本長官の意見如何と重ねて問うた。

流石にこの発言には、山本は驚かされた。彼にとって、東条は日本を対米開戦に引きずり込んだ張本人の一人であるという認識であったのである。重臣たちからの情報では東条は和平に消極的だと聞いていたので、その驚きはなおさらであった。

ここに来て始めて、山本は東条が嶋田の更迭を画策しており、海軍内部の和平派と連携を取ることを目論んでいると感じたのである。

依然として東条の言うことすべてを鵜呑みにすることが出来ないが、海相として和平工作に尽力するという山本の政治目的からすれば、十分に嶋田更迭のための共同戦線を張ることは可能であった。

山本は東条に対して、お上の御意思が平和にあらせられるならばそれを実現するのが臣下としての務めであり、それを蔑ろにすることは許されざる不忠であるとの考えを述べた。

それは暗に講和に関する具体的政策を持たない東条内閣を批判する発言であったのだが、山本にとってまったく意外なことに、東条は全然同意であると答えたという。

この時点において、東条英機と山本五十六の政治的同盟が結成されたと見る後世の研究者もいる。

山本は未だ連合艦隊司令長官であり直接政治に参画する立場にはなかったものの、実態としてはその通りであった。

個人としてはついぞ相容れることはなかったといわれる東条と山本の「奇妙な共同戦線」は、ここから始まったといえよう。

◇◇◇

さて、山本五十六を海相に押し上げようという海軍内部の動きは、嶋田繁太郎海相に対する海軍内部の不満と表裏一体のものとなっていた。

嶋田はとかく陸軍に追従し過ぎるというのが海軍内部での評判であり、「東条の副官」、「東条の男妾」とまで、海軍内部では陰口を叩かれる有り様であった。こうした背景には、太平洋で連合軍と戦っているのは主に海軍であるという認識が、海軍内部に存在していたからである。

特にガダルカナル攻防戦に代表されるソロモン戦線での主戦力は航空機であり、その大半は海軍機であった。海軍の第一線部隊が大規模な陸軍戦力の投入を求めても、嶋田はそうした声に応じて東条英機を始めとする陸軍と交渉しようとはしていなかった。

こうした現実が、嶋田への不満に直結していたのである。

ここで注意しなければならないのは、海軍内部の存在していた和平派と山本擁立派が、必ずしも同一の存在ではなかったということである。

山本擁立派の中には、国民的人気も高く真珠湾攻撃や第三次ソロモン海戦、第二次セイロン沖海戦などの実績もある山本を海相に据えることで、大東亜戦争を海軍主導で進めたいという思惑を持つ者もいたのである。

また、和平派や山本擁立派が反東条派であったかといえば、必ずしもそうは言えない面もあった。

岡田啓介のように早くから東条内閣の倒閣を目指していた人物もいるにはいたが、海軍全体で見ればそれは少数派に分類されるものであった。

一九四三年当時、開戦以来の相次ぐ戦勝報道によって東条内閣の国民的人気は高かった。日本国民は、戦争に勝っていると思っていたが故に、戦時下の統制生活に耐え忍んでいたのである。そして、そうした国民の思い描く戦況は、ミッドウェー海戦での敗戦を除けばほぼ事実であったのだ。

さらに東条は政策の決定過程までも含めて頻繁に天皇への報告を行っていたため、天皇からの信任も厚かった。

東条英機は確かに国民生活を厳しく統制し、反政府的な言論や行動を一切許容しない姿勢を取ってはいたものの、戦争に勝っている内閣である以上、倒閣運動は非常に難しいものがあった。

海軍の大多数は東条内閣への不満ではなく、嶋田繁太郎海相への不満を持っているだけであり、下手に倒閣運動やそれに伴う政変の政治的責任を負う危険性を背負ってまで、東条内閣を倒そうとする動機は薄かった。

海軍和平派もそれは自覚しており、彼らは山本五十六を海相として内閣に送り込むことによって、まずは東条内閣を早期講和の方向に誘導することを目論んでいた。

海軍内部における山本擁立運動が盛んになり始めたのは、第二次セイロン沖海戦の直後あたりからであった。

セイロン島攻略までは陸海軍の目標が一致していたため、協調がとれていた両軍の関係であるが、陸軍参謀本部が重慶攻略作戦の実施に向けて動き始めたあたりから、戦争指導方針を巡る対立が再燃し始めたのである。

太平洋方面を重視する海軍にとって、陸軍による重慶攻略作戦は戦争資源の浪費に他ならなかった。しかし、これについては海軍側にも落ち度があった。

一九四二年六月のミッドウェー海戦敗北後、七月九日の陸海軍局部長会議において海軍側は重慶撃滅の希望を出していたのである。当時はガダルカナルに米軍が上陸しておらず、また海軍内部ではインド洋での通商破壊作戦“B作戦”の準備が進められていた関係で、それまで太平洋に向けられていた海軍の目が一時的に西に向けられていた。そのため、海軍もそうした希望を出していたのであった。

つまり、重慶攻略作戦については、すでに陸軍側に言質を取られていた恰好になってしまったのである。

軍令部としては陸軍の重慶攻略作戦“五号作戦”の実施を認めざるを得ず、その代償として嶋田海相には鋼材、アルミニウムの配分を海軍優先とすることが求められた。第二次セイロン沖海戦で損傷した艦艇の修理、そして航空機の補充を行わなければならないからである。

やはり海軍には、セイロン攻略作戦において主体となって戦っていたのは自分たちであるという認識があったのである。

しかし、嶋田海相は海軍内部の期待に応えるような動きを見せず、むしろ陸軍の統帥に介入するのは不穏当であるとして消極的であった。かえって陸軍側の人間であるはずの東条英機の方が重慶攻略作戦の戦争指導に及ぼす影響を最小限に留めようと必死であった。

ことここに至り、嶋田は海軍内部からも東条からも見捨てられることになった。

一九四三年八月三十日、東京・九段下の華族会館において東条内閣と重臣との間で会合が開かれた。

出席者は、内閣側が東条英機首相兼陸相、鈴木貞一国務相兼企画院総裁、嶋田繁太郎海相、重光葵外相、賀屋興宣蔵相の五名。重臣側が岡田啓介、米内光政、近衛文麿、平沼騏一郎、若槻礼次郎、阿部信行、広田弘毅の七名であった。

この会合は岡田啓介が企図したもので、重臣が東条内閣への意見(実質的な批判)を述べるために開催されたものであった。ここで岡田が企図していたのは、嶋田海相を辞任に追い込むことで山本五十六を海相として内閣に送り込むか、最悪、東条内閣を崩壊させることであった。

岡田は会合において、嶋田に対する海軍内部の不満が自分の所にも届いており、嶋田の海相としての資質は疑問であるとして嶋田の辞任を求めた。

一方、東条の側も重臣が自分の内閣の倒閣を目論むのであれば、まずは嶋田海相を辞任させる方向で来るであろうことは予測していた。東条は海軍内部の統制の乱れをまずは嘆いて見せ、重臣たち、特に岡田が海軍の統制を乱していると反論する。

これに対して岡田は、海軍の統制が乱れているのは嶋田海相に指導力がないからで、適切な人間が海相となれば海軍の統制はたちまち改善されるであろうとして、再度、嶋田の辞任を求めた。

だが東条は大東亜戦争完遂のために国家上層部は一致協力すべきとの持論を述べて、最後まで東条と重臣の意見は平行線を辿った。

しかし、東条はなにも重臣に対して嶋田を擁護していたわけではなかった。例え嶋田の更迭を内心で望んでいたとしても、重臣の圧力に自分が屈した結果、嶋田が辞任したという印象を与えることに我慢がならなかっただけである。

この時、東条は別方向からの嶋田を更迭することを目指していた。それは、天皇の意向による嶋田更迭であった。

東条は山本五十六との会談以降、内大臣・木戸幸一を通して海軍内部に嶋田海相に対する不満が噴出していることを天皇に報告していた。東条は大東亜戦争完遂と連合国との講和のためには「陸海軍の真の協力一致」、「大本営の強化」といった統帥を強化する必要があると、木戸を通して天皇に進言していた。これに対して、天皇は木戸を通して「陸海軍の完全なる統制の確立」、「和平推進のための軍務大臣、統帥部長の任命」という希望を東条に伝えたという。

「和平推進のための軍務大臣の任命」は、東条が陸相を兼任し、しかも天皇の信任が厚い以上、暗に嶋田の更迭を意味している。

一方、海軍の人事に多大な影響力を及ぼせる皇族軍人、伏見宮博恭王は岡田らから嶋田更迭に同意するよう説得されたが、嶋田を「言葉少なで実行力が大」と擁護して更迭には同意していなかった。

長老皇族である伏見宮には天皇も配慮しなければならないため、このままでは嶋田更迭は難しいと思われたのだが、ここで嶋田が自分で自分の首を絞める失態を犯してしまった。

海軍内部で自分を更迭しようとする動きがあり、岡田啓介などがしきりに伏見宮と接触しているとの情報を得た嶋田が、「海軍内部に自分を辞めさせ、東条内閣を打倒する動きがあります。殿下は夫れに加担遊ばされますか」と伏見宮に申し入れたのだが、これが間違いの始まりだった。

自分が倒閣運動に利用されていると思った伏見宮は、一切の連絡を断って熱海の別邸に引き籠もってしまったのである。つまり、伏見宮は海軍人事に影響を及ぼせる機会を自ら放り投げてしまったといえよう。

東条や山本、そして海軍内部の山本擁立派はこの隙に自分たちの政治的策動を進めた。

内閣・重臣会談の内容が木戸幸一を通して天皇に伝えられると、天皇は嶋田では海相の任に堪えられないと判断するようになったのである。海軍内部からの支持を失い、重臣からの信頼も失った嶋田は辞職すべきとの意思を、天皇は周囲へ漏らすようになった。

それでも嶋田は海軍次官である沢本頼雄を後継者にして自身の影響力を残そうと画策したのであるが、これには海軍内部だけでなく、当の本人である沢本自身からも異論が出た。沢本も、自分が海相になるよりも、山本五十六や予備役ではあるが米内光政が海相になるべきとの意見を持っていたのである。

結果、孤立無援となった嶋田繁太郎海相は、会談から一週間と経たぬ九月三日、失意の内に海相の職を辞することになったのであった。

新たな海軍大臣として指名されたのは、山本五十六であった。

大日本帝国が連合国との和平に向けた動きが具体化していくのは、実にこの時からであったといわれる。

それが、開戦時に戦争終結の具体的方針を定めていなかった大日本帝国にとって、遅すぎる決断であったのか、それともまだ間に合う状況であったのか、この時点では誰にも判らなかった。

13

あなたにおすすめの小説

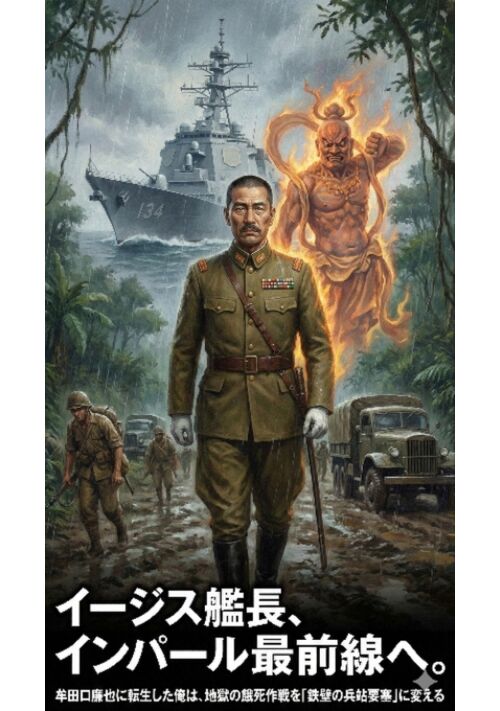

『イージス艦長、インパール最前線へ。――牟田口廉也に転生した俺は、地獄の餓死作戦を「鉄壁の兵站要塞」に変える』

月神世一

SF

【あらすじ】

「補給がなければ、戦場に立つ資格すらない」

坂上真一(さかがみ しんいち)、50歳。

かつてイージス艦長として鉄壁の防空網を指揮し、現在は海上自衛隊で次世代艦の兵站システムを設計する男。

背中には若き日の過ちである「仁王」の刺青を隠し持ち、北辰一刀流の達人でもある彼は、ある日、勤務中に仮眠をとる。

目が覚めると、そこは湿気と熱気に満ちた1944年のビルマだった。

鏡に映っていたのは、小太りで口髭の男――歴史の教科書で見た、あの「牟田口廉也」。

しかも時期は、日本陸軍史上最悪の汚点とされる「インパール作戦」決行の直前。

部下たちは「必勝の精神論」を叫び、無謀な突撃を今か今かと待っている。

(……ふざけるな。俺に、部下を餓死させろと言うのか?)

現代の知識と、冷徹な計算、そして海自仕込みのロジスティクス能力。

すべてを駆使して、坂上(中身)は歴史への介入を開始する。

精神論を振りかざすふりをして上層部を欺き、現地改修で兵器を強化し、密かに撤退路を整備する。

これは、「史上最も無能な指揮官」の皮を被った「現代の有能な指揮官」が、確定した敗北の運命をねじ伏せ、数万の命を救うために戦う、逆転の戦記ドラマ。

If太平洋戦争 日本が懸命な判断をしていたら

みにみ

歴史・時代

もし、あの戦争で日本が異なる選択をしていたら?

国力の差を直視し、無謀な拡大を避け、戦略と外交で活路を開く。

真珠湾、ミッドウェー、ガダルカナル…そして終戦工作 分水嶺で下された「if」の決断。

破滅回避し、国家存続をかけたもう一つの終戦

そしてそこから繋がる新たな近代史へ

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...

MisakiNonagase

青春

39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。

ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。

さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

そのほかに外伝も綴りました。

電子の帝国

Flight_kj

歴史・時代

少しだけ電子技術が早く技術が進歩した帝国はどのように戦うか

明治期の工業化が少し早く進展したおかげで、日本の電子技術や精密機械工業は順調に進歩した。世界規模の戦争に巻き込まれた日本は、そんな技術をもとにしてどんな戦いを繰り広げるのか? わずかに早くレーダーやコンピューターなどの電子機器が登場することにより、戦場の様相は大きく変わってゆく。

日英同盟不滅なり

竹本田重朗

歴史・時代

世界は二度目の世界大戦に突入した。ヒトラー率いるナチス・ドイツがフランス侵攻を開始する。同時にスターリン率いるコミンテルン・ソビエトは満州に侵入した。ヨーロッパから極東まで世界を炎に包まれる。悪逆非道のファシストと共産主義者に正義の鉄槌を下せ。今こそ日英同盟が島国の底力を見せつける時だ。

※超注意書き※

1.政治的な主張をする目的は一切ありません

2.そのため政治的な要素は「濁す」又は「省略」することがあります

3.あくまでもフィクションのファンタジーの非現実です

4.そこら中に無茶苦茶が含まれています

5.現実的に存在する如何なる国家や地域、団体、人物と関係ありません

以上をご理解の上でお読みください

【架空戦記】狂気の空母「浅間丸」逆境戦記

糸冬

歴史・時代

開戦劈頭の真珠湾攻撃にて、日本海軍は第三次攻撃によって港湾施設と燃料タンクを破壊し、さらには米空母「エンタープライズ」を撃沈する上々の滑り出しを見せた。

それから半年が経った昭和十七年(一九四二年)六月。三菱長崎造船所第三ドックに、一隻のフネが傷ついた船体を横たえていた。

かつて、「太平洋の女王」と称された、海軍輸送船「浅間丸」である。

ドーリットル空襲によってディーゼル機関を損傷した「浅間丸」は、史実においては船体が旧式化したため凍結された計画を復活させ、特設航空母艦として蘇ろうとしていたのだった。

※過去作「炎立つ真珠湾」と世界観を共有した内容となります。

北溟のアナバシス

三笠 陣

歴史・時代

1943年、大日本帝国はアメリカとソ連という軍事大国に挟まれ、その圧迫を受けつつあった。

太平洋の反対側に位置するアメリカ合衆国では、両洋艦隊法に基づく海軍の大拡張計画が実行されていた。

すべての計画艦が竣工すれば、その総計は約130万トンにもなる。

そしてソビエト連邦は、ヨーロッパから東アジアに一隻の巨艦を回航する。

ソヴィエツキー・ソユーズ。

ソビエト連邦が初めて就役させた超弩級戦艦である。

1940年7月に第二次欧州大戦が終結して3年。

収まっていたかに見えた戦火は、いま再び、極東の地で燃え上がろうとしていた。

日本の運命を変えた天才少年-日本が世界一の帝国になる日-

ましゅまろ

歴史・時代

――もしも、日本の運命を変える“少年”が現れたなら。

1941年、戦争の影が世界を覆うなか、日本に突如として現れた一人の少年――蒼月レイ。

わずか13歳の彼は、天才的な頭脳で、戦争そのものを再設計し、歴史を変え、英米独ソをも巻き込みながら、日本を敗戦の未来から救い出す。

だがその歩みは、同時に多くの敵を生み、命を狙われることも――。

これは、一人の少年の手で、世界一の帝国へと昇りつめた日本の物語。

希望と混乱の20世紀を超え、未来に語り継がれる“蒼き伝説”が、いま始まる。

※アルファポリス限定投稿

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる