86 / 88

柒/紛らす世界とその想像

7-2

しおりを挟む

◇

「昔から翔也は体調悪くなりやすいよね」

うだる意識に溶けるように呟く皐の声が聞こえてくる。額には熱を冷ますように置かれた布の感触。嫌に潤いを認識してしまう。それに対して違和感を覚えるけれど、それを払いのけることはできない。

瞳を開くことはできず、どこまでも暗闇の世界の中に佇んでいる。そういった億劫さがある。まどろみの中で呆けていたいという欲望。そうすることが許されるのならばそうしていたい。深夜に眠れなかったというのもあるけれど、どこまでも重力は俺の背中を引きずり続け、体を起こすことはどこまでもできない。それを心地がいいといえば心地がいいのだろう。だが、起きなければいけないという焦燥感がある分、一種の地獄のような状況であるとも捉えることができてしまう。

仕事に行かなければならない。

ここ最近、あまりにも仕事を休むことが多すぎた。一週間ほど前までは高校との生活の両立で体調を崩した。この前は精神的な不安定が祟ってしまった結果、恭平に家に帰されることになってしまった。それでなくとも、昨日は紗良と会うためだけに早くに仕事を抜け出してしまっている。本当に今の仕事に対して向き合うことができていない。

こんな調子で良いわけがない。リズムが狂い始めていることを自覚する。すべての過程が傾くことで、その結末がすべて倒れるようなすべてを連想する。三半規管がぶれてしまう圧迫感。

なんとか体を起こそうとする。手に力が入らないから、肘を支点にして、背中を起き上がらせようと努力をする。だが「寝てなさい」という皐の声と共に、無理に床に、というか布団に押し付けられて、抵抗する間もなく俺は重力に従ってしまった。

「具合が悪いなら休むべき」と皐。

「そーだそーだ」とガヤのように言葉を繰り返す愛莉。

「恭平さんには連絡しておくから。翔也はそのまま寝ててよ」

「そーだそーだ」

皐の声に俺は頷くしかできない。便乗する愛莉の声に文句の一つもぶつけたくなるが、そうした気力は俺の中に残っていない。無駄に彼女らの息が合っていることに苦笑を浮かべるだけ浮かべて、俺は皐の言葉に甘えることにした。

いや、甘える他に選択肢はないのだ。それほどまでに身体は言うことを聞いてくれなかったから。

◆

どれくらいの時間、俺はそうしていたのだろうか。

時間を感じる感覚はすべて解けている。一瞬のようにも感じるし、長時間の間そうしていたようにも思う。

夢の中で過ごしているように、すべてがあやふやで現実感がない。

あらゆるすべてが俺に対して関心を持ち、そうして語りかけているような気がする。もしくは俺を無視して、世界は勝手に進行しているような気がする。

俺は主役であり、観客である。

観客という名の主役かもしれないし、主役という名の巻きゃっくかもしれない。それならば、誰かが話しかけてきてもおかしくはないし、誰かが話しかけてこないこともおかしいことではない。そのすべてがおかしいし、おかしくないとも思った。

「そろそろ行くから、きちんと休んでね」

心に馴染む声が聴こえてくる。その声を聞くだけで心に火がつくような熱を覚える。あやふやな意識で、それが誰なのかを考えることはできるが、把握することは難しい。

その声は「翔也をお願いね」と言葉を吐いた。それに返すように、ひとりの女性が「あいあいさー」と間延びした元気な声を出す。どれも馴染みのある声だ。安心感を覚える。こんな安定した心地を覚える夢はいつ以来だろうか。

「ありがとう」と言葉を吐きたくなった。何に対しての感謝なのかはわからない。久しぶりの、正しい意味での夢見心地にそんな言葉を選びたくなった。

俺には素直な感受性がない。それならば、夢の中でくらい、素直な言葉を吐くのは許されるような気がする。俺自身が俺を許すことができる。

「うん、行ってきます」

誰かは俺に対してそう声を吐いた。いってらっしゃい、と女性の声。俺もそれに重なりたかったが、意識は遠ざかっていく。つかんでいたすべてを手放す感覚を覚える。

そうして、世界は静かになった。

◆

静かな世界にたたずんでいる。どこまでも沈黙が重なり、自分の呼吸だけが鮮明になる。喘鳴が重なる、そのもどかしさが肺にとどまっていく。それを吐き出したい気持ちになって、無理に咳を出してみる。心地の悪さを反芻した。咳をした後、喉の奥にある乾いたスポンジに穴が空くような感覚に陥る。呼吸はままならず、一度出した咳に呼応するように、また咳を複数回と繰り返す。ごほごほと息苦しい感覚が続いていく。

苦しい感覚に嫌悪感を覚える。先ほどまで見ていた心地のいい夢は終わったようで、体の感覚がはっきりしている。体の中にある熱を反芻する。暑いような、寒いような。布団の中の温もりにとどまっていたいような気がするし、くぐもっているその空気から逃れたいような気もする。

絆されている熱から逃れるために、俺はかぶさっていた布団をのけるようにする。すっとしたさわやかな涼しさを感じるとともに、一気に寒くなった世界のせいで、身体全体に鳥肌が立つ。どちらにせよ心地が悪い感覚になるという事実に嫌気がさす。どうせならと、けだるさをまとった身体を起こそうと試みる、が。

「まだ寝てなよ」

そんな、声が聞こえてくる。

耳に馴染んでいる声。だが、皐のものではなく、幼馴染である愛莉のもの。

「起き上がりたい気分なんだ」

「寝言は寝て言いなさい」

俺は彼女の言葉に苦笑した。

「昔から翔也は体調悪くなりやすいよね」

うだる意識に溶けるように呟く皐の声が聞こえてくる。額には熱を冷ますように置かれた布の感触。嫌に潤いを認識してしまう。それに対して違和感を覚えるけれど、それを払いのけることはできない。

瞳を開くことはできず、どこまでも暗闇の世界の中に佇んでいる。そういった億劫さがある。まどろみの中で呆けていたいという欲望。そうすることが許されるのならばそうしていたい。深夜に眠れなかったというのもあるけれど、どこまでも重力は俺の背中を引きずり続け、体を起こすことはどこまでもできない。それを心地がいいといえば心地がいいのだろう。だが、起きなければいけないという焦燥感がある分、一種の地獄のような状況であるとも捉えることができてしまう。

仕事に行かなければならない。

ここ最近、あまりにも仕事を休むことが多すぎた。一週間ほど前までは高校との生活の両立で体調を崩した。この前は精神的な不安定が祟ってしまった結果、恭平に家に帰されることになってしまった。それでなくとも、昨日は紗良と会うためだけに早くに仕事を抜け出してしまっている。本当に今の仕事に対して向き合うことができていない。

こんな調子で良いわけがない。リズムが狂い始めていることを自覚する。すべての過程が傾くことで、その結末がすべて倒れるようなすべてを連想する。三半規管がぶれてしまう圧迫感。

なんとか体を起こそうとする。手に力が入らないから、肘を支点にして、背中を起き上がらせようと努力をする。だが「寝てなさい」という皐の声と共に、無理に床に、というか布団に押し付けられて、抵抗する間もなく俺は重力に従ってしまった。

「具合が悪いなら休むべき」と皐。

「そーだそーだ」とガヤのように言葉を繰り返す愛莉。

「恭平さんには連絡しておくから。翔也はそのまま寝ててよ」

「そーだそーだ」

皐の声に俺は頷くしかできない。便乗する愛莉の声に文句の一つもぶつけたくなるが、そうした気力は俺の中に残っていない。無駄に彼女らの息が合っていることに苦笑を浮かべるだけ浮かべて、俺は皐の言葉に甘えることにした。

いや、甘える他に選択肢はないのだ。それほどまでに身体は言うことを聞いてくれなかったから。

◆

どれくらいの時間、俺はそうしていたのだろうか。

時間を感じる感覚はすべて解けている。一瞬のようにも感じるし、長時間の間そうしていたようにも思う。

夢の中で過ごしているように、すべてがあやふやで現実感がない。

あらゆるすべてが俺に対して関心を持ち、そうして語りかけているような気がする。もしくは俺を無視して、世界は勝手に進行しているような気がする。

俺は主役であり、観客である。

観客という名の主役かもしれないし、主役という名の巻きゃっくかもしれない。それならば、誰かが話しかけてきてもおかしくはないし、誰かが話しかけてこないこともおかしいことではない。そのすべてがおかしいし、おかしくないとも思った。

「そろそろ行くから、きちんと休んでね」

心に馴染む声が聴こえてくる。その声を聞くだけで心に火がつくような熱を覚える。あやふやな意識で、それが誰なのかを考えることはできるが、把握することは難しい。

その声は「翔也をお願いね」と言葉を吐いた。それに返すように、ひとりの女性が「あいあいさー」と間延びした元気な声を出す。どれも馴染みのある声だ。安心感を覚える。こんな安定した心地を覚える夢はいつ以来だろうか。

「ありがとう」と言葉を吐きたくなった。何に対しての感謝なのかはわからない。久しぶりの、正しい意味での夢見心地にそんな言葉を選びたくなった。

俺には素直な感受性がない。それならば、夢の中でくらい、素直な言葉を吐くのは許されるような気がする。俺自身が俺を許すことができる。

「うん、行ってきます」

誰かは俺に対してそう声を吐いた。いってらっしゃい、と女性の声。俺もそれに重なりたかったが、意識は遠ざかっていく。つかんでいたすべてを手放す感覚を覚える。

そうして、世界は静かになった。

◆

静かな世界にたたずんでいる。どこまでも沈黙が重なり、自分の呼吸だけが鮮明になる。喘鳴が重なる、そのもどかしさが肺にとどまっていく。それを吐き出したい気持ちになって、無理に咳を出してみる。心地の悪さを反芻した。咳をした後、喉の奥にある乾いたスポンジに穴が空くような感覚に陥る。呼吸はままならず、一度出した咳に呼応するように、また咳を複数回と繰り返す。ごほごほと息苦しい感覚が続いていく。

苦しい感覚に嫌悪感を覚える。先ほどまで見ていた心地のいい夢は終わったようで、体の感覚がはっきりしている。体の中にある熱を反芻する。暑いような、寒いような。布団の中の温もりにとどまっていたいような気がするし、くぐもっているその空気から逃れたいような気もする。

絆されている熱から逃れるために、俺はかぶさっていた布団をのけるようにする。すっとしたさわやかな涼しさを感じるとともに、一気に寒くなった世界のせいで、身体全体に鳥肌が立つ。どちらにせよ心地が悪い感覚になるという事実に嫌気がさす。どうせならと、けだるさをまとった身体を起こそうと試みる、が。

「まだ寝てなよ」

そんな、声が聞こえてくる。

耳に馴染んでいる声。だが、皐のものではなく、幼馴染である愛莉のもの。

「起き上がりたい気分なんだ」

「寝言は寝て言いなさい」

俺は彼女の言葉に苦笑した。

0

お気に入りに追加

3

あなたにおすすめの小説

ママと中学生の僕

キムラエス

大衆娯楽

「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

セーラー服美人女子高生 ライバル同士の一騎討ち

ヒロワークス

ライト文芸

女子高の2年生まで校内一の美女でスポーツも万能だった立花美帆。しかし、3年生になってすぐ、同じ学年に、美帆と並ぶほどの美女でスポーツも万能な逢沢真凛が転校してきた。

クラスは、隣りだったが、春のスポーツ大会と夏の水泳大会でライバル関係が芽生える。

それに加えて、美帆と真凛は、隣りの男子校の俊介に恋をし、どちらが俊介と付き合えるかを競う恋敵でもあった。

そして、秋の体育祭では、美帆と真凛が走り高跳びや100メートル走、騎馬戦で対決!

その結果、放課後の体育館で一騎討ちをすることに。

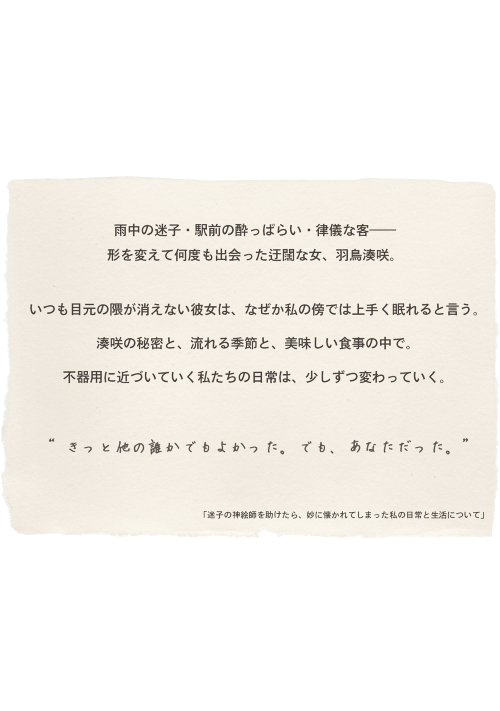

迷子の神絵師を助けたら、妙に懐かれてしまった私の日常と生活について

コタツの上

現代文学

雨中の迷子・駅前の酔っぱらい・律儀な客――形を変えて何度も出会った迂闊な女、羽鳥湊咲。いつも目元の隈が消えない彼女は、なぜか私の傍では上手く眠れると言う。

湊咲の秘密と、流れる季節と、美味しい食事の中で。

不器用に近づいていく私たちの日常は、少しずつ変わっていく。

“きっと他の誰かでもよかった。でも、あなただった。”

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる