49 / 88

肆/戸惑う視線と歪な構成

4-2

しおりを挟む

❅

私は高原……、いや、加登谷翔也が好きだった。過去形で表現してしまったのは、どうしても昔のことという意識が働いてしまうから。現在の私の気持ちもきちんと示すならば、今だって彼のことが好きだ。好きでしょうがない。

なぜ彼が好きなのか。その理由を挙げればキリがない。……いや、違うかもしれない。どうして好きなのかは私にだってわからない。でも、好きという気持ちだけは心の中に残り続けている。幼いころから一緒に過ごしている、それだけでこの気持ちは動いているような気がする。具体的な言葉で表すことは難しくて、抽象的な言葉ならば、きっと出てくるかもしれない。

いつだって、目を閉じれば、暗闇の中にいれば、視界に焼き付いた彼の顔が、姿が思い浮かぶ。意識をしても、しなくても。それが私が彼のことを好きだという証明につながるような気がする。こんな抽象的な表現しか私には見つからない。

❅

翔也との出会いは幼稚園だった。物心がついてから、というのならば、きっと幼稚園であるはずだ。それ以前の記憶は私の中にはない。だから、私の中ではそれが最初の出会いだった。

幼稚園でのかかわりはあまりなかったけれど、親同士のかかわりから幼稚園以外で遊ぶことがほどほどに多くなって、そうして私たちは仲良くなった。

当時は男の子と女の子、そんな意識を持たずに一緒に遊んでいたけれど、どこか翔也はそれを意識していたように思う。幼稚園でも私は話したかったけれど、彼には独特の距離感があったから、容易にかかわることはできなかった。

どこか大人びているような雰囲気が彼にはあったのだ。当時は何かを思うことはなかったけれど、今の私が振り返るとそんなことを思ってしまう。

幼稚園から帰ってきたら、母の言うことも聞かずに、そして手を洗うこともせずに真っ先に公園に向かうのが日常だった。公園に向かうときには必ず、家の近くに住んでいる翔也とさっちゃんを誘った。

公園に行けば砂場で遊ぶ。いつもの遊び。私とさっちゃんが砂場で架空のお城を作って、翔也は近くの地べたに座ってそんな風景を眺めていた。

その視線は友達、というものとは異なっていたような気がする。慈しみがどこかにあった。妹であるさっちゃんに対してなのか、それとも私に対してなのか。もしかしたら何も感じていなかったかもしれない。私の思い出がそう演出しているだけだろう。でも、彼は同年代のはずなのに、どこか大人のような雰囲気があった。悪く言えば子供らしさがなかったような気がする。こういってはなんだけれど、彼が無邪気に笑顔を浮かべているさまを思い出すことはできない。ただ、覚えているのは彼が母親のような慈しみのような瞳を抱えていたこと。それだけは思い出の中に確かに存在している気がする。

いつだって彼は大人びていた。そんなところが私は好きなのかもしれない。どうだろう。それもきっと一部なのだろう。

そうしていつも砂の城を作って、さっちゃんと部屋を共有した。ここが私の部屋、あそこがさっちゃんの部屋、そんなやり取りを繰りかえして、最終的には少しだけ喧嘩になる。

喧嘩の原因はいつだって翔也のこと。お城の部屋についてはそれぞれが妥協することができたけれど、翔也についてだけはそれをすることはできなかった。

お城にはお姫様がいる。そんな設定だったけれど、お姫様は二人もいらない。そんなことを幼いころの私とさっちゃんはこだわっていた。

お城に必要なのはお姫様と王子様だけ。だから、いつだってお姫様という役柄の取り合い。その本質は王子様に見立てた翔也の取り合いでしかなかった。

翔也はそんな子供じみた喧嘩を仲裁するようにした。実際に子供だからしょうがないと思うけど、翔也は文句の一つも言わないで、優しさをもってかかわってくれた。

お姫様が二人でもいいじゃない、そんな代案を出してくれたけれど、私たちがそれに納得をすることはない。だから、ある日はさっちゃんの王子様、ある日は私の王子様になってくれた。妹であるさっちゃんに対しては贔屓をして、さっちゃんの王子様になる回数が多かったような気がする。でも、しょうがない。さっちゃんは私たちよりも幼かったのだから。

……まあ、それでも納得がいかなくなることがあって、私たちはすぐに泣いて駄々をこねることばかりだった。それをまた仲裁する翔也の姿。それが公園での日常でしかない。

彼にとってこの思い出は楽しいものだっただろうか、どうでもいいものだっただろうか、面倒くさいものだっただろうか。でも、私にとってはかけがえのない思い出で、心の中に眠り続けるひとつの心象だ。

きっと、私は幼いころから大人のように優しかった翔也が好きなのだ。具体的な理由としてひとつをあげるのならば、それが挙げられるのだ。

だから、私は彼が好きだ。

だから、彼を私のものにしたい。

彼を誰にも渡したくない。

例え強引だったとしても、絶対に彼を誰にも渡したくない。

だから、私は行動することを選択するのだ

私は高原……、いや、加登谷翔也が好きだった。過去形で表現してしまったのは、どうしても昔のことという意識が働いてしまうから。現在の私の気持ちもきちんと示すならば、今だって彼のことが好きだ。好きでしょうがない。

なぜ彼が好きなのか。その理由を挙げればキリがない。……いや、違うかもしれない。どうして好きなのかは私にだってわからない。でも、好きという気持ちだけは心の中に残り続けている。幼いころから一緒に過ごしている、それだけでこの気持ちは動いているような気がする。具体的な言葉で表すことは難しくて、抽象的な言葉ならば、きっと出てくるかもしれない。

いつだって、目を閉じれば、暗闇の中にいれば、視界に焼き付いた彼の顔が、姿が思い浮かぶ。意識をしても、しなくても。それが私が彼のことを好きだという証明につながるような気がする。こんな抽象的な表現しか私には見つからない。

❅

翔也との出会いは幼稚園だった。物心がついてから、というのならば、きっと幼稚園であるはずだ。それ以前の記憶は私の中にはない。だから、私の中ではそれが最初の出会いだった。

幼稚園でのかかわりはあまりなかったけれど、親同士のかかわりから幼稚園以外で遊ぶことがほどほどに多くなって、そうして私たちは仲良くなった。

当時は男の子と女の子、そんな意識を持たずに一緒に遊んでいたけれど、どこか翔也はそれを意識していたように思う。幼稚園でも私は話したかったけれど、彼には独特の距離感があったから、容易にかかわることはできなかった。

どこか大人びているような雰囲気が彼にはあったのだ。当時は何かを思うことはなかったけれど、今の私が振り返るとそんなことを思ってしまう。

幼稚園から帰ってきたら、母の言うことも聞かずに、そして手を洗うこともせずに真っ先に公園に向かうのが日常だった。公園に向かうときには必ず、家の近くに住んでいる翔也とさっちゃんを誘った。

公園に行けば砂場で遊ぶ。いつもの遊び。私とさっちゃんが砂場で架空のお城を作って、翔也は近くの地べたに座ってそんな風景を眺めていた。

その視線は友達、というものとは異なっていたような気がする。慈しみがどこかにあった。妹であるさっちゃんに対してなのか、それとも私に対してなのか。もしかしたら何も感じていなかったかもしれない。私の思い出がそう演出しているだけだろう。でも、彼は同年代のはずなのに、どこか大人のような雰囲気があった。悪く言えば子供らしさがなかったような気がする。こういってはなんだけれど、彼が無邪気に笑顔を浮かべているさまを思い出すことはできない。ただ、覚えているのは彼が母親のような慈しみのような瞳を抱えていたこと。それだけは思い出の中に確かに存在している気がする。

いつだって彼は大人びていた。そんなところが私は好きなのかもしれない。どうだろう。それもきっと一部なのだろう。

そうしていつも砂の城を作って、さっちゃんと部屋を共有した。ここが私の部屋、あそこがさっちゃんの部屋、そんなやり取りを繰りかえして、最終的には少しだけ喧嘩になる。

喧嘩の原因はいつだって翔也のこと。お城の部屋についてはそれぞれが妥協することができたけれど、翔也についてだけはそれをすることはできなかった。

お城にはお姫様がいる。そんな設定だったけれど、お姫様は二人もいらない。そんなことを幼いころの私とさっちゃんはこだわっていた。

お城に必要なのはお姫様と王子様だけ。だから、いつだってお姫様という役柄の取り合い。その本質は王子様に見立てた翔也の取り合いでしかなかった。

翔也はそんな子供じみた喧嘩を仲裁するようにした。実際に子供だからしょうがないと思うけど、翔也は文句の一つも言わないで、優しさをもってかかわってくれた。

お姫様が二人でもいいじゃない、そんな代案を出してくれたけれど、私たちがそれに納得をすることはない。だから、ある日はさっちゃんの王子様、ある日は私の王子様になってくれた。妹であるさっちゃんに対しては贔屓をして、さっちゃんの王子様になる回数が多かったような気がする。でも、しょうがない。さっちゃんは私たちよりも幼かったのだから。

……まあ、それでも納得がいかなくなることがあって、私たちはすぐに泣いて駄々をこねることばかりだった。それをまた仲裁する翔也の姿。それが公園での日常でしかない。

彼にとってこの思い出は楽しいものだっただろうか、どうでもいいものだっただろうか、面倒くさいものだっただろうか。でも、私にとってはかけがえのない思い出で、心の中に眠り続けるひとつの心象だ。

きっと、私は幼いころから大人のように優しかった翔也が好きなのだ。具体的な理由としてひとつをあげるのならば、それが挙げられるのだ。

だから、私は彼が好きだ。

だから、彼を私のものにしたい。

彼を誰にも渡したくない。

例え強引だったとしても、絶対に彼を誰にも渡したくない。

だから、私は行動することを選択するのだ

0

お気に入りに追加

3

あなたにおすすめの小説

ママと中学生の僕

キムラエス

大衆娯楽

「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

セーラー服美人女子高生 ライバル同士の一騎討ち

ヒロワークス

ライト文芸

女子高の2年生まで校内一の美女でスポーツも万能だった立花美帆。しかし、3年生になってすぐ、同じ学年に、美帆と並ぶほどの美女でスポーツも万能な逢沢真凛が転校してきた。

クラスは、隣りだったが、春のスポーツ大会と夏の水泳大会でライバル関係が芽生える。

それに加えて、美帆と真凛は、隣りの男子校の俊介に恋をし、どちらが俊介と付き合えるかを競う恋敵でもあった。

そして、秋の体育祭では、美帆と真凛が走り高跳びや100メートル走、騎馬戦で対決!

その結果、放課後の体育館で一騎討ちをすることに。

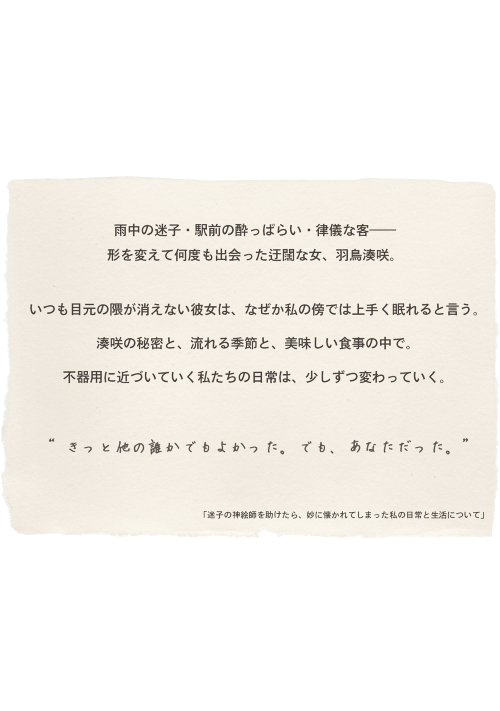

迷子の神絵師を助けたら、妙に懐かれてしまった私の日常と生活について

コタツの上

現代文学

雨中の迷子・駅前の酔っぱらい・律儀な客――形を変えて何度も出会った迂闊な女、羽鳥湊咲。いつも目元の隈が消えない彼女は、なぜか私の傍では上手く眠れると言う。

湊咲の秘密と、流れる季節と、美味しい食事の中で。

不器用に近づいていく私たちの日常は、少しずつ変わっていく。

“きっと他の誰かでもよかった。でも、あなただった。”

だから聖女はいなくなった

澤谷弥(さわたに わたる)

ファンタジー

「聖女ラティアーナよ。君との婚約を破棄することをここに宣言する」

レオンクル王国の王太子であるキンバリーが婚約破棄を告げた相手は聖女ラティアーナである。

彼女はその婚約破棄を黙って受け入れた。さらに彼女は、新たにキンバリーと婚約したアイニスに聖女の証である首飾りを手渡すと姿を消した。

だが、ラティアーナがいなくなってから彼女のありがたみに気づいたキンバリーだが、すでにその姿はどこにもない。

キンバリーの弟であるサディアスが、兄のためにもラティアーナを探し始める。だが、彼女を探していくうちに、なぜ彼女がキンバリーとの婚約破棄を受け入れ、聖女という地位を退いたのかの理由を知る――。

※7万字程度の中編です。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる