45 / 88

参/夢見の悪さとその答え

3-11

しおりを挟む

◇

何も買わないままでコンビニにとどまり続けることに後ろめたさがよぎり始める。話しかけてきた皐の手元には紅茶が握られている。あとは俺が買うものを決めるだけなんだろうけれど、伊万里が挨拶以降何か行動を起こすことはないので、決めようにも決められない。俺は皐に目配せをして合図を送る。皐は、あいあい、と適当な返事をして会計に向かった。俺と伊万里はその間にいったん外にはけることにした。

何も買っていないのに店を出ることに少しの罪悪感を覚える。入店を歓迎する音楽を出ることで耳にして、そんな気持ちを覚えてしまう。別に後で買うというだけなのだからそんなことを感じる必要はないのに、心に少しばかりの憂いが澱んでしまう。

コンビニから出てすぐ左のほうにある喫煙所のほうに移動をする。大き目の灰皿が設置されている空間に距離が近づくたびに、喫煙者であっても不快に感じる臭いが鼻をつく。

俺はいつも通りにポケットに忍ばせている煙草をポケットから取り出して咥える。ライターをどこに置いたか、ごそごそとポケットを漁っていると、「あ、え」と戸惑う伊万里の声が聞こえてくる。俺も彼女の声で、あっ、と口に出してしまう。

そういえば彼女に煙草を吸っていることは伝えていなかったし、目撃をさせるようなことはなかった。伊万里にそれがバレたくない、とかそういうわけではなかったけれど、彼女の前で喫煙をする姿を店うことは今までなかったのだ。

……まあ、いいか。

今更隠しても無駄だと思って、結局俺は煙草に火をつける。それよりもここで気にするべきだったのは、伊万里が煙を吸わないように配慮をすることだっただろうが。

しばらくの沈黙。伊万里は俺が喫煙をしている姿を目撃しても、それ以降に声をあげることはない。何かしらの文句があってもいいだろうけれど、彼女はそういうことをしない。いや、できないんだろう。俺はそんな彼女に甘えるように、肺の中に煙をため込んで、ゆっくりと吐き出すのを繰り返す。そうしている間に紅茶を手に持った皐が店から出てくる。皐は俺が煙草を吸っている姿に特に動揺することはなく、ただ俺たちのことを静観している。そろそろ会話をするべきなのだろうか、そんなことを考えて俺は口を開いた。

「今日も挑戦しようとしていたのか?」

俺は煙草の灰を落としながら、伊万里に聞いてみる。以前の彼女の言葉を振り返れば、先ほどのようにコンビニのコーナーの真ん中で立ち止まってしまうのは品物が決められない優柔不断さからではない。決めた後に待っている店員との会話についてが問題なのだ。

吃音のある彼女にとっては見知らぬ他人でしかない店員と儀礼的な会話であっても難しい。それが彼女の大きなハードルとなって立ちはだかっているのだろう。

伊万里は小さくうなずいた。髪に隠れている視線が俺の手元にある煙草に集中しているような気がするけれど、気にしないふりをする。

「す、少しだけ吃りもマシになってきたから、きょ、今日こそはいけるかなって……。で、で、でも、い、いざ、踏み出そうとすると……」

伊万里はうなだれるようにそう言った。でも、彼女の気持ちはわかるような気がする。大概の物事がそんなものだろう。

どれだけ覚悟を事前にしていたとしても、その状況に直面してしまえば、大きく要していた覚悟は泡のように弾けて消えてしまう。それで行動を起こせないことなんてざらにある。

何も知らない幼少期や、それらを悟っている大人であるのならば容易に超えられるハードルかもしれない。だが、彼女はその領域に立っていない。例外に漏れることなく俺も。

「どうする? 買えないなら俺が……」

伊万里の代わりに買ってこようか、と発言しようとしたところで、彼女の挑戦心を無碍にする言葉を吐き出していいのだろうか、と反芻する。俺が吐き出す言葉は彼女のためにならないし、解決する糸口でもない。

こういったときは行動を代替するのではなく、本人の意思を尊重した支援をしなければいけない。

いつも皐が俺に対してやってくれていること。寄り添うように、それでいて本人の意思を尊重し、否定する行動は起こさない。

俺はそれを身をもって知っている。

「隣についていてやろうか? もし、やりとりが難しそうだなって思ったら適当に横から口を出して他づけるし、いい練習になるかもしれないだろ?」

俺は適当だと思える案を言葉にする。きっと寄り添うというのならば、これくらいの提案が伊万里の身にもなるはずだから。

「えっ」と伊万里は戸惑う様子を見せる。いいんですか、と彼女は言葉を吐くけれど、その視線の先は俺の煙草から皐のほうへと移る。

「た、助かりはするんですけど……」

後ろめたさを孕んだ声だと思った。おびえるような声とでもいうべきかもしれない。なぜ伊万里がそんな声音で話すのか、俺には想像がつかない。恐る恐るとつぶやく伊万里の姿に、皐は小さくため息をついた。

「気にしなくていいよ。隠れてやってたら流石に嫌な気持ちになるかもしれないけど、今目の前で話聞いていたし、何も思わないから大丈夫」

ほっ、と胸をなでおろす伊万里の姿。それを見てようやく俺は見当がつく。

そうか、俺と皐は恋人なのだ。

当たり前だけれど、当たり前であってはならないこと。

今は考えたくないこと。

だから、俺は彼女らから視線をそらしてしまった。

何も買わないままでコンビニにとどまり続けることに後ろめたさがよぎり始める。話しかけてきた皐の手元には紅茶が握られている。あとは俺が買うものを決めるだけなんだろうけれど、伊万里が挨拶以降何か行動を起こすことはないので、決めようにも決められない。俺は皐に目配せをして合図を送る。皐は、あいあい、と適当な返事をして会計に向かった。俺と伊万里はその間にいったん外にはけることにした。

何も買っていないのに店を出ることに少しの罪悪感を覚える。入店を歓迎する音楽を出ることで耳にして、そんな気持ちを覚えてしまう。別に後で買うというだけなのだからそんなことを感じる必要はないのに、心に少しばかりの憂いが澱んでしまう。

コンビニから出てすぐ左のほうにある喫煙所のほうに移動をする。大き目の灰皿が設置されている空間に距離が近づくたびに、喫煙者であっても不快に感じる臭いが鼻をつく。

俺はいつも通りにポケットに忍ばせている煙草をポケットから取り出して咥える。ライターをどこに置いたか、ごそごそとポケットを漁っていると、「あ、え」と戸惑う伊万里の声が聞こえてくる。俺も彼女の声で、あっ、と口に出してしまう。

そういえば彼女に煙草を吸っていることは伝えていなかったし、目撃をさせるようなことはなかった。伊万里にそれがバレたくない、とかそういうわけではなかったけれど、彼女の前で喫煙をする姿を店うことは今までなかったのだ。

……まあ、いいか。

今更隠しても無駄だと思って、結局俺は煙草に火をつける。それよりもここで気にするべきだったのは、伊万里が煙を吸わないように配慮をすることだっただろうが。

しばらくの沈黙。伊万里は俺が喫煙をしている姿を目撃しても、それ以降に声をあげることはない。何かしらの文句があってもいいだろうけれど、彼女はそういうことをしない。いや、できないんだろう。俺はそんな彼女に甘えるように、肺の中に煙をため込んで、ゆっくりと吐き出すのを繰り返す。そうしている間に紅茶を手に持った皐が店から出てくる。皐は俺が煙草を吸っている姿に特に動揺することはなく、ただ俺たちのことを静観している。そろそろ会話をするべきなのだろうか、そんなことを考えて俺は口を開いた。

「今日も挑戦しようとしていたのか?」

俺は煙草の灰を落としながら、伊万里に聞いてみる。以前の彼女の言葉を振り返れば、先ほどのようにコンビニのコーナーの真ん中で立ち止まってしまうのは品物が決められない優柔不断さからではない。決めた後に待っている店員との会話についてが問題なのだ。

吃音のある彼女にとっては見知らぬ他人でしかない店員と儀礼的な会話であっても難しい。それが彼女の大きなハードルとなって立ちはだかっているのだろう。

伊万里は小さくうなずいた。髪に隠れている視線が俺の手元にある煙草に集中しているような気がするけれど、気にしないふりをする。

「す、少しだけ吃りもマシになってきたから、きょ、今日こそはいけるかなって……。で、で、でも、い、いざ、踏み出そうとすると……」

伊万里はうなだれるようにそう言った。でも、彼女の気持ちはわかるような気がする。大概の物事がそんなものだろう。

どれだけ覚悟を事前にしていたとしても、その状況に直面してしまえば、大きく要していた覚悟は泡のように弾けて消えてしまう。それで行動を起こせないことなんてざらにある。

何も知らない幼少期や、それらを悟っている大人であるのならば容易に超えられるハードルかもしれない。だが、彼女はその領域に立っていない。例外に漏れることなく俺も。

「どうする? 買えないなら俺が……」

伊万里の代わりに買ってこようか、と発言しようとしたところで、彼女の挑戦心を無碍にする言葉を吐き出していいのだろうか、と反芻する。俺が吐き出す言葉は彼女のためにならないし、解決する糸口でもない。

こういったときは行動を代替するのではなく、本人の意思を尊重した支援をしなければいけない。

いつも皐が俺に対してやってくれていること。寄り添うように、それでいて本人の意思を尊重し、否定する行動は起こさない。

俺はそれを身をもって知っている。

「隣についていてやろうか? もし、やりとりが難しそうだなって思ったら適当に横から口を出して他づけるし、いい練習になるかもしれないだろ?」

俺は適当だと思える案を言葉にする。きっと寄り添うというのならば、これくらいの提案が伊万里の身にもなるはずだから。

「えっ」と伊万里は戸惑う様子を見せる。いいんですか、と彼女は言葉を吐くけれど、その視線の先は俺の煙草から皐のほうへと移る。

「た、助かりはするんですけど……」

後ろめたさを孕んだ声だと思った。おびえるような声とでもいうべきかもしれない。なぜ伊万里がそんな声音で話すのか、俺には想像がつかない。恐る恐るとつぶやく伊万里の姿に、皐は小さくため息をついた。

「気にしなくていいよ。隠れてやってたら流石に嫌な気持ちになるかもしれないけど、今目の前で話聞いていたし、何も思わないから大丈夫」

ほっ、と胸をなでおろす伊万里の姿。それを見てようやく俺は見当がつく。

そうか、俺と皐は恋人なのだ。

当たり前だけれど、当たり前であってはならないこと。

今は考えたくないこと。

だから、俺は彼女らから視線をそらしてしまった。

0

お気に入りに追加

3

あなたにおすすめの小説

ママと中学生の僕

キムラエス

大衆娯楽

「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

セーラー服美人女子高生 ライバル同士の一騎討ち

ヒロワークス

ライト文芸

女子高の2年生まで校内一の美女でスポーツも万能だった立花美帆。しかし、3年生になってすぐ、同じ学年に、美帆と並ぶほどの美女でスポーツも万能な逢沢真凛が転校してきた。

クラスは、隣りだったが、春のスポーツ大会と夏の水泳大会でライバル関係が芽生える。

それに加えて、美帆と真凛は、隣りの男子校の俊介に恋をし、どちらが俊介と付き合えるかを競う恋敵でもあった。

そして、秋の体育祭では、美帆と真凛が走り高跳びや100メートル走、騎馬戦で対決!

その結果、放課後の体育館で一騎討ちをすることに。

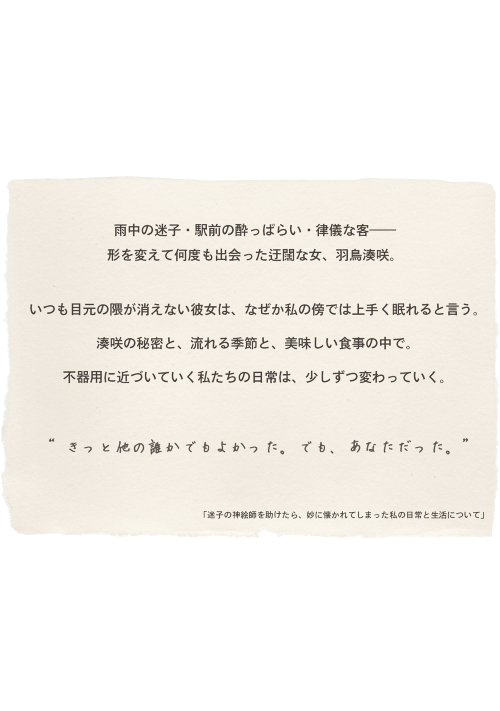

迷子の神絵師を助けたら、妙に懐かれてしまった私の日常と生活について

コタツの上

現代文学

雨中の迷子・駅前の酔っぱらい・律儀な客――形を変えて何度も出会った迂闊な女、羽鳥湊咲。いつも目元の隈が消えない彼女は、なぜか私の傍では上手く眠れると言う。

湊咲の秘密と、流れる季節と、美味しい食事の中で。

不器用に近づいていく私たちの日常は、少しずつ変わっていく。

“きっと他の誰かでもよかった。でも、あなただった。”

Excessive tears(28編の詩)

アポロ

現代文学

私的な代用詩(造語)。気の流れにまかせて書くので、読み流されて本望です。思いがけず取り乱す日があり、冷静に狂っていたい日もあり。真剣に遊ぶ猫の上っ面は、だいたい無表情。

書く人も、わりとそんなもんです。あ、でも、猫っぽくない日だってあるにはあるね。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる