35 / 88

参/夢見の悪さとその答え

3-1

しおりを挟む

◆

人との距離感について考える日は、いつまでも止まらない。止めることはできない。考えない日も存在しない。考えない日が存在してはならない。

それが日常生活と言うものであり、もしくは社会生活とも言うべきものであり、さらには人間生活と表現するべきものであり、それは元の社会といえる氷塊であっても、解け落ちた氷のその先であっても、どこまでも逃げることはできない現実。逃げても変わらない現実。逃げることは許されない。

それに対して恐怖感を覚えても直視しなければいけない。それに対して憂いを抱くことは人間として失格する行為でしかない。失格する行為でしかないのに、俺はどこまでも視線をそらさずにはいられない。

気持ち悪い。どこまでも自分が気持ち悪い。人との距離感についてを考え、そうして踏み込むことに対しての抵抗感を覚えるのが気持ちが悪い。視線を逸らしたくて仕方がない。人間ではない感覚を覚えて仕方がない。解け落ちた氷にさえ成ることができていないような気がして、自分を肯定することができない。皐に対して愛を示すための行為に抵抗感を覚える。愛に形はない、本物はない、偽物はない、相似はなく、合同はない。どこまでも、何もない。だから、それを物理的な証明だと仮定、定義することで愛を呑み込んだ。そのために好意を行為として重ねた。それが、どうしようもなく傲慢であると認識してしまう。それを心地がいいと感じる気持ちも、感覚も、どこまでも気持ちが悪い。

禁忌愛だから許されないのだろうか。そういうわけでもない。もし、これが皐以外の他人のものだったとしても、同じような思考の迷路に苛まれる。

どこまでもとらわれる。どこまでも、どこまでもとらわれる。

『解け落ちた氷のその行く先はどこだろう』

頭の中で、人形の声がする。

それは、いつまでたっても反響し続けた。

◇

「顔色が悪いな」と恭平は俺の顔を見つめて、そう言葉を呟いた。

「休めなかったのか? 結構な休みをあげたと思ったけれど」

俺はその言葉を咀嚼して、どう言葉を返すかを迷ってしまう。

実際、休みの期間は長いもので、久しぶりの休息に身を費やすことができた。出かけたりして、そうして気分を整えたりもした。もともとあった風邪のような体調についても整っていて、自分に関することは、どこまでも万全であるように感じる。

でも、どこか頭痛のような声が聞こえてくる。その声の演出をしているのは自分自身であり、どこまでも自分を呪う言葉は止まらない。

「……最近、寝つきが悪いんですよ」

「……惚気話か?」

にたにたと笑いながら恭平は聞いてくる。俺はその言葉の意味が一瞬わからなかったけれど、数秒して呑み込む。吸っていた煙草の煙を喉に焼いて、そうして咳き込む。恭平は俺のそんな様子を見てげらげらと笑った。

「若いっていいよな。でも、仕事に支障がないようにしろよな」

「それを前提にしないでくださいよ……」

苦言を吐くしかない。でも、彼の言葉を否定することもできそうもない。間接的な要因としては、ひとつ考えられてしまうから。

◇

彼女と家に帰った後、彼女は俺の身体を求めてきた。彼女は俺の身体を求めてきた、だから、その欲求にこたえた。そうすることが自然だと考えたから、意識的に、無意識的にも彼女の身体を確かめた。それを愛と形容して、そうすることで俺たちは近親愛であることを改めて認識した。

「ねえ」と彼女は俺の身体の上で言葉を吐く。俺はその彼女の表情を見ることができないまま、静かに彼女の言葉を待った。

「なんで、手を離したの」

皐は、確かにそう言葉を吐いた。確かに、そう疑問を吐いた。俺は、その言葉にどう返すべきかを考えた。

言い訳なら無限に見つけることができる。でも、見つけたところで、それは虚偽の理由になってしまう気がする。それで納得させることもできるだろうが、俺がそうしたくなかった。だから、俺は彼女の言葉を咀嚼して、咀嚼をして、咀嚼を繰り返して、そう言葉を吐いた。

「後ろめたかったんだ」と。

「愛莉にこの関係を悟られることが後ろめたくて仕方がなかった。だから、手を離したんだ」

正直な感情を言葉に出した。言葉に出したことで、自分の心の正体でさえ把握した。言葉に表現したことで、心が形になる感覚がした。

「ふうん」と皐はどうでもいいような声を出した。

「おしおき」と言葉を続けた。

俺は、その言葉を受け取った。

人との距離感について考える日は、いつまでも止まらない。止めることはできない。考えない日も存在しない。考えない日が存在してはならない。

それが日常生活と言うものであり、もしくは社会生活とも言うべきものであり、さらには人間生活と表現するべきものであり、それは元の社会といえる氷塊であっても、解け落ちた氷のその先であっても、どこまでも逃げることはできない現実。逃げても変わらない現実。逃げることは許されない。

それに対して恐怖感を覚えても直視しなければいけない。それに対して憂いを抱くことは人間として失格する行為でしかない。失格する行為でしかないのに、俺はどこまでも視線をそらさずにはいられない。

気持ち悪い。どこまでも自分が気持ち悪い。人との距離感についてを考え、そうして踏み込むことに対しての抵抗感を覚えるのが気持ちが悪い。視線を逸らしたくて仕方がない。人間ではない感覚を覚えて仕方がない。解け落ちた氷にさえ成ることができていないような気がして、自分を肯定することができない。皐に対して愛を示すための行為に抵抗感を覚える。愛に形はない、本物はない、偽物はない、相似はなく、合同はない。どこまでも、何もない。だから、それを物理的な証明だと仮定、定義することで愛を呑み込んだ。そのために好意を行為として重ねた。それが、どうしようもなく傲慢であると認識してしまう。それを心地がいいと感じる気持ちも、感覚も、どこまでも気持ちが悪い。

禁忌愛だから許されないのだろうか。そういうわけでもない。もし、これが皐以外の他人のものだったとしても、同じような思考の迷路に苛まれる。

どこまでもとらわれる。どこまでも、どこまでもとらわれる。

『解け落ちた氷のその行く先はどこだろう』

頭の中で、人形の声がする。

それは、いつまでたっても反響し続けた。

◇

「顔色が悪いな」と恭平は俺の顔を見つめて、そう言葉を呟いた。

「休めなかったのか? 結構な休みをあげたと思ったけれど」

俺はその言葉を咀嚼して、どう言葉を返すかを迷ってしまう。

実際、休みの期間は長いもので、久しぶりの休息に身を費やすことができた。出かけたりして、そうして気分を整えたりもした。もともとあった風邪のような体調についても整っていて、自分に関することは、どこまでも万全であるように感じる。

でも、どこか頭痛のような声が聞こえてくる。その声の演出をしているのは自分自身であり、どこまでも自分を呪う言葉は止まらない。

「……最近、寝つきが悪いんですよ」

「……惚気話か?」

にたにたと笑いながら恭平は聞いてくる。俺はその言葉の意味が一瞬わからなかったけれど、数秒して呑み込む。吸っていた煙草の煙を喉に焼いて、そうして咳き込む。恭平は俺のそんな様子を見てげらげらと笑った。

「若いっていいよな。でも、仕事に支障がないようにしろよな」

「それを前提にしないでくださいよ……」

苦言を吐くしかない。でも、彼の言葉を否定することもできそうもない。間接的な要因としては、ひとつ考えられてしまうから。

◇

彼女と家に帰った後、彼女は俺の身体を求めてきた。彼女は俺の身体を求めてきた、だから、その欲求にこたえた。そうすることが自然だと考えたから、意識的に、無意識的にも彼女の身体を確かめた。それを愛と形容して、そうすることで俺たちは近親愛であることを改めて認識した。

「ねえ」と彼女は俺の身体の上で言葉を吐く。俺はその彼女の表情を見ることができないまま、静かに彼女の言葉を待った。

「なんで、手を離したの」

皐は、確かにそう言葉を吐いた。確かに、そう疑問を吐いた。俺は、その言葉にどう返すべきかを考えた。

言い訳なら無限に見つけることができる。でも、見つけたところで、それは虚偽の理由になってしまう気がする。それで納得させることもできるだろうが、俺がそうしたくなかった。だから、俺は彼女の言葉を咀嚼して、咀嚼をして、咀嚼を繰り返して、そう言葉を吐いた。

「後ろめたかったんだ」と。

「愛莉にこの関係を悟られることが後ろめたくて仕方がなかった。だから、手を離したんだ」

正直な感情を言葉に出した。言葉に出したことで、自分の心の正体でさえ把握した。言葉に表現したことで、心が形になる感覚がした。

「ふうん」と皐はどうでもいいような声を出した。

「おしおき」と言葉を続けた。

俺は、その言葉を受け取った。

0

お気に入りに追加

3

あなたにおすすめの小説

ママと中学生の僕

キムラエス

大衆娯楽

「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

セーラー服美人女子高生 ライバル同士の一騎討ち

ヒロワークス

ライト文芸

女子高の2年生まで校内一の美女でスポーツも万能だった立花美帆。しかし、3年生になってすぐ、同じ学年に、美帆と並ぶほどの美女でスポーツも万能な逢沢真凛が転校してきた。

クラスは、隣りだったが、春のスポーツ大会と夏の水泳大会でライバル関係が芽生える。

それに加えて、美帆と真凛は、隣りの男子校の俊介に恋をし、どちらが俊介と付き合えるかを競う恋敵でもあった。

そして、秋の体育祭では、美帆と真凛が走り高跳びや100メートル走、騎馬戦で対決!

その結果、放課後の体育館で一騎討ちをすることに。

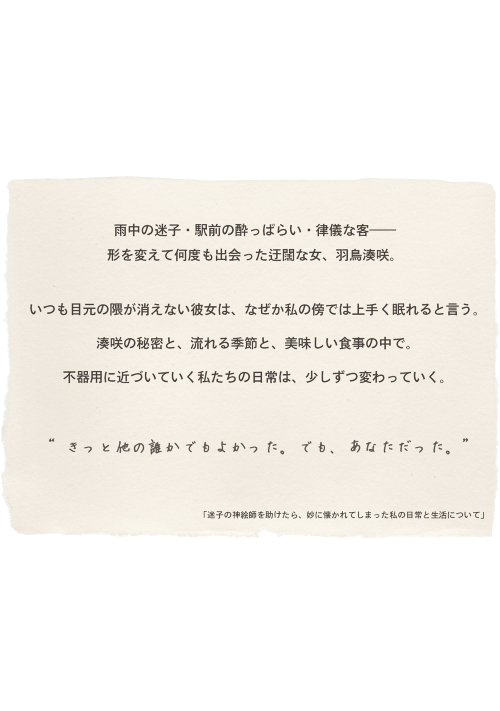

迷子の神絵師を助けたら、妙に懐かれてしまった私の日常と生活について

コタツの上

現代文学

雨中の迷子・駅前の酔っぱらい・律儀な客――形を変えて何度も出会った迂闊な女、羽鳥湊咲。いつも目元の隈が消えない彼女は、なぜか私の傍では上手く眠れると言う。

湊咲の秘密と、流れる季節と、美味しい食事の中で。

不器用に近づいていく私たちの日常は、少しずつ変わっていく。

“きっと他の誰かでもよかった。でも、あなただった。”

だから聖女はいなくなった

澤谷弥(さわたに わたる)

ファンタジー

「聖女ラティアーナよ。君との婚約を破棄することをここに宣言する」

レオンクル王国の王太子であるキンバリーが婚約破棄を告げた相手は聖女ラティアーナである。

彼女はその婚約破棄を黙って受け入れた。さらに彼女は、新たにキンバリーと婚約したアイニスに聖女の証である首飾りを手渡すと姿を消した。

だが、ラティアーナがいなくなってから彼女のありがたみに気づいたキンバリーだが、すでにその姿はどこにもない。

キンバリーの弟であるサディアスが、兄のためにもラティアーナを探し始める。だが、彼女を探していくうちに、なぜ彼女がキンバリーとの婚約破棄を受け入れ、聖女という地位を退いたのかの理由を知る――。

※7万字程度の中編です。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる