お気に入りに追加

1

この作品の感想を投稿する

あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

アカペラバンドガールズ!! 〜島の女神様とわたし(見習い)のひみつの関係!?〜

Shooter

ライト文芸

「……一緒に、歌お?」

──これは、日常と非日常が絡まり合った、あるガールズアカペラバンドの結成と成長の物語。

南西諸島の島、音美(ねび)大島。

高校一年の遠矢桜良(とおやさくら)は、幼馴染の横峯早百合(よこみねさゆり)と偶然再会したことで、合唱に興味を持ち始める。しかし、早百合には何か秘密があるようで、体育祭の時終始浮かない顔をしていた彼女のことが、何となく気にかかっていた。

そんな折、桜良は夢の中である綺麗な女性と出会う。不思議なその人からの助言を元に、後日早百合を黒いもやから助け出すことに成功した桜良は、後日一緒に音楽活動をしようと提案する。

そしてその日の夜、再び目の前に現れた女性が口にしたのは、

「自分は神様で、あなたは『ユラ』という天命を持って生まれた子」だという、あまりにも非現実的なことだった……。

神秘的なオーラが漂う南の島を舞台に、時に笑い、時に泣き、常に全力で青春を駆け抜けた女子高生6人。そんな彼女たちとお茶目な島の女神様が紡ぐ、ちょっとだけ不思議な一年半の軌跡を紹介します。

現実世界が舞台の青春偶像劇ですが、一部ファンタジー要素があります。

【お知らせ!】

・7月連休をもって、無事完結致しました!

(現在続編、及びその他表現方法や媒体を模索中)

・劇中ガールズアカペラバンド『Bleθ』(ブレス)は、小説外でも活動中です!

公式YouTubeチャンネル → https://youtube.com/@bleth-felicita

⭐︎OPテーマ「Sky-Line!!」、EDテーマ「fragile」、歌ってみた(カバー)楽曲「Lemon」を公開中!

☆ 素晴らしいイラスト制作者様 → RAVES様

(ありがとうございます!)

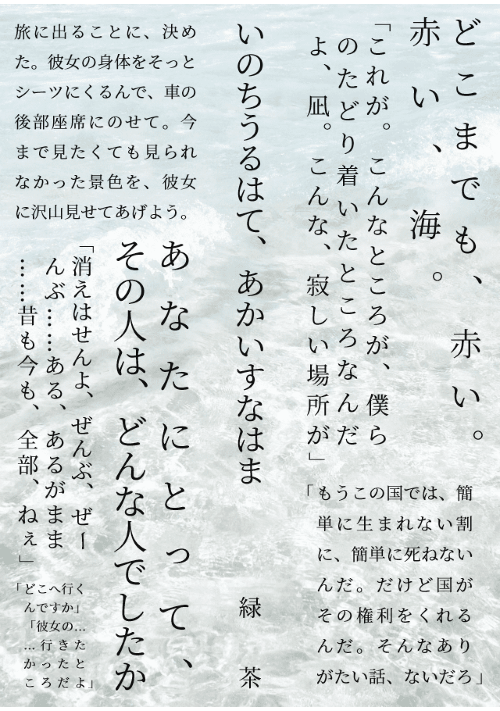

いのちうるはて、あかいすなはま。

緑茶

ライト文芸

近い未来、「いのち」は、売りに出されるようになっていた。それも、正式な政府のシステムとして。

市役所に勤務する「僕」は、日々その手続きに追われている。

病に伏している恋人。繰り返される「命の値段」についての問い。ふたつに板挟みになった「僕」は

苦悩し、精神をすり減らしていく。

彷徨の果て、「僕」が辿り着いたこたえとは――。

小さなことから〜露出〜えみ〜

サイコロ

恋愛

私の露出…

毎日更新していこうと思います

よろしくおねがいします

感想等お待ちしております

取り入れて欲しい内容なども

書いてくださいね

よりみなさんにお近く

考えやすく

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由

フルーツパフェ

大衆娯楽

クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。

トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。

いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。

考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。

赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。

言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。

たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

小説探偵

夕凪ヨウ

ミステリー

20XX年。日本に名を響かせている、1人の小説家がいた。

男の名は江本海里。素晴らしい作品を生み出す彼には、一部の人間しか知らない、“裏の顔”が存在した。

そして、彼の“裏の顔”を知っている者たちは、尊敬と畏怖を込めて、彼をこう呼んだ。

小説探偵、と。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる