お気に入りに追加

3

あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

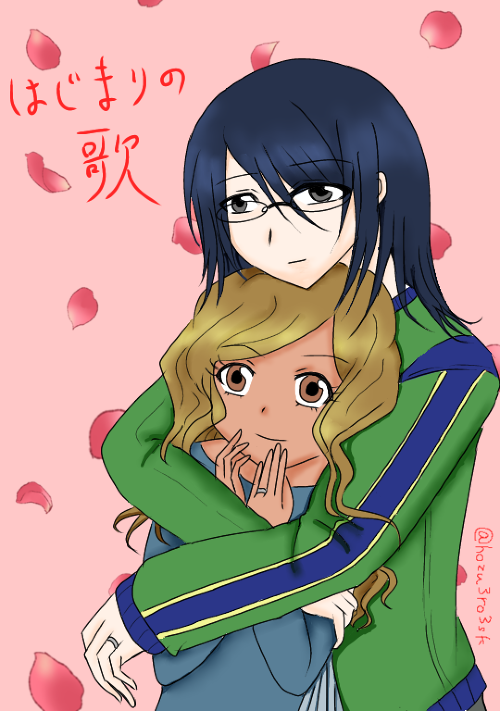

【10】はじまりの歌【完結】

ホズミロザスケ

ライト文芸

前作『【9】やりなおしの歌』の後日譚。

11月最後の大安の日。無事に婚姻届を提出した金田太介(カネダ タイスケ)と歌(ララ)。

晴れて夫婦になった二人の一日を軸に、太介はこれまでの人生を振り返っていく。

「いずれ、キミに繋がる物語」シリーズ10作目。(登場する人物が共通しています)。単品でも問題なく読んでいただけます。

※当作品は「カクヨム」「小説家になろう」にも同時掲載しております。

さよなら×さよなら=また明日

柴野日向

ライト文芸

幼馴染で恋人の葉月。高校一年生の三月二十五日、僕は彼女とさよならをした。辛くて悲しい別れの日だった。

そして目覚めた翌日も、三月二十五日だった。

別れの日だけを繰り返す僕ら。

それを知っているのは僕ひとり。

地獄三番街

有山珠音

ライト文芸

羽ノ浦市で暮らす中学生・遥人は家族や友人に囲まれ、平凡ながらも穏やかな毎日を過ごしていた。しかし自宅に突如届いた“鈴のついた荷物”をきっかけに、日常はじわじわと崩れていく。そしてある日曜日の夕暮れ、想像を絶する出来事が遥人を襲う。

父が最後に遺した言葉「三番街に向かえ」。理由も分からぬまま逃げ出した遥人が辿り着いたのは“地獄の釜”と呼ばれる歓楽街・千暮新市街だった。そしてそこで出会ったのは、“地獄の番人”を名乗る怪しい男。

突如として裏社会へと足を踏み入れた遥人を待ち受けるものとは──。

別れの曲

石田ノドカ

ライト文芸

主人公・森下陽和は幼少の頃、ピアノを弾くことが好きだった。

しかし、ある日医師から『楽譜“だけ”が読めない学習障害を持っている』と診断されたことをきっかけに、陽和はピアノからは離れてしまう。

月日が経ち、高校一年の冬。

ピアニストである母親が海外出張に行っている間に、陽和は不思議な夢を視る。

そこで語り掛けて来る声に導かれるがまま、読めもしない楽譜に目を通すと、陽和は夢の中だけではピアノが弾けることに気が付く。

夢の中では何でも自由。心持ち次第だと声は言うが、次第に、陽和は現実世界でもピアノが弾けるようになっていく。

時を同じくして、ある日届いた名無しの手紙。

それが思いもよらぬ形で、差出人、そして夢の中で聞こえる声の正体――更には、陽和のよく知る人物が隠していた真実を紐解くカギとなって……

優しくも激しいショパンの旋律に導かれた陽和の、辿り着く答えとは……?

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる