11 / 34

第一部

第11話 血の誓約

しおりを挟む

ルークは、息を切らせて円形劇場に入ると、マレの皇女の舞い踊るその姿に目を細めた。

胸を満たす想いがあふれ、頭の芯まで熱くなる。

なんで忘れていられたんだろう?

いつからか、信じられないほどに彼の心を占めてしまった、この異国の舞姫を。

吸い寄せられるように、中央の舞台へと歩を進める。

――僕の黒猫。

一歩、踏み出すたびに記憶があふれてくる。

――僕の舞姫。

初めて出会ったのは、もう、1年も前。マレの祝祭だった。

――僕の女神。

そこで、出会ったバステトに恋をした。

ルークは、ゆっくりと舞台に上がった。

◇◇◇◇◇◇

バステトは、手首を返して、シャン、とシストルムを鳴らし、領巾を翻すと、立ち止まり、ルークを見つめ返した。

ルークの朱金の髪は風に乱れ、浅葱色の瞳が熱をはらんだように潤んでいた。

バステトの、異国の婚約者。

腹黒で、性格が悪くて、いつもバステトのことをからかってひどい言葉を投げかける。

バステトのことをあんなに馬鹿にするのに、そのくせバステトにとても優しい。

馬鹿なバステトが恋してしまった、初恋の王子様。

そして、バステトのせいで記憶を失ってしまった、哀れな王子様。

伝えたいことは、たくさんあった。でも、バステトに言葉は必要ない。

舞が、バステトの全てを語るから。

バステトは、ルークを見つめたままシャムシールを鞘から抜き放った。

陽の光の中、シャムシールの刀身は光を照り返し、輝きを放つ。

光を払う動作からその剣舞は始まった。

その舞に先ほどのような激しさはない。

腕を返し、体をゆらす度に、領巾が翻り、髪が流れる。

剣を用いているのに、たおやかで、甘く、切ない。

身に着けたままのシストルムは、なぜか鳴らない。

さざ波のように静やかなその舞に、人々は声もなく引き込まれていた。

バステトの踊りは、芸や見世物ではなく、神への供物なのだ。

でも、今日は違う。

それは、神ではなく、たった一人の青年に捧げられていた。

その舞が何を告げているのか、わからぬものは、この場にいなかった。

そして。

バステトは、曲刀をを頭上に掲げ、ふわりと円を描くように回り――。

ルークの喉もとにシャムシールの切っ先を突きつけた。

それは、マレの人々しか知らない、剣の舞の求愛だった。

ルークの浅葱色の瞳と、バステトの翠緑の瞳が交差する。

バステトが、ルークに告げたかったことは、想いは、すべてこの舞へのせた。

これが全部、バステトの想いだ。

全部ぶつけてやった。

ルークも気づいたろう。

でも、バステトは、情けなく、お前に愛を乞うたりしない。

全てをここにおいて、マレに帰るのだ。

剣の舞は、相手が求愛への諾否を返すことで、終幕を迎える。

だが、ルークは応え方を知らない。

知らなくていい。ルークの答えなんか必要ない。

それこそが、バステトの答えだ。

バステトは、剣の舞を終えるべく、シャムシールを鞘に戻そうと剣を引いたが、それを最後まですることはできなかった。

ルークが、突きつけられた曲刀の刃に手の平を這わせたのだ。

――なんで。

その手の平に赤い線が走り、血がしたたり落ちる音がした。

ルークは、バステトから目をそらさない。バステトも、目をそらせなかった。

――知るはずないのに。

そして、ルークは、したたり落ちる血を、手の平から舐めとると、ゆっくりと構えられたままの刀の脇をぬけ、バステトの前に一歩踏み出した。

バステトの唇が震える。

それは、マレの人々しか知らないはずの、求愛への応え方。

ルークは応えたのだ。「諾」と。

そして、ルークは、バステトに口づけた。

剣の舞の愛に応え、血の契りを交わすために。

バステトが、力が抜けたように崩れ落ちるのをルークは抱き留めた。

疲れ切って意識を失ってしまったバステトを腕に抱いたまま、ルークは、円形劇場から、学園の生徒に語りかけた。

そのころには、学園の生徒は、ほとんどがこの円形劇場に集まっていた。

「さて、諸君。

君たちにはもうばれてしまったろうから、隠すつもりはないよ。

マレの舞姫の話は君たちも聞いたことがあるだろう?

その姿や出自は公にされることはなくとも、その舞の素晴らしさは近隣諸国へと鳴り響いているからね。

そんな、国に守られ、秘匿されていたマレの至宝を、婚約とは言えマレ皇家が手放すのには、理由があった。

彼女の命が狙われていたんだ。

彼女は命を守るために、国外に出された。

しかし、この国でも彼女を狙う輩は存在してね。

それを出し抜くために、彼女に悪い噂を流して孤立させざるを得なかった。

まあ、ちょっと大変だったけど、それはもう解決した。

彼女の悪い噂は直におさまるだろう。

今後、君達には、マレの至宝にして舞姫たるバステト皇女を、次代の王妃として敬意と恭順を持って遇することを期待しているよ」

ルークは、そこで間をおき、一人一人と目を合わせるように、会場を見渡した。

「それから、もう一つ。諸君に知っておいてほしい。

この僕が、どれほどの手を尽くし、彼女を、この国へ連れてきたのか。

賢明な諸君ならわかってくれるだろう?

このかわいらしい舞姫を手に入れるために僕の払った努力がどう報われるべきかを」

◇◇◇◇◇◇

その後、バステトの日々はあまり変わらなかった。

相変わらずルークは、バステトを構いながら側にいる。

誰も近寄ってこないので、やっぱり友達ができない。

ルークが、あの舞のあと円形劇場で何か言ったらしいが、やっぱり誰も教えてくれないのでよくわからない。

変わったことと言えば、周りから白い目でなく、生暖かい目で見られるようになったことぐらいだ。

今日もルークは、生徒が大勢いる学園のカフェテリアで、バステトにお昼のデザートを食べさせている。

スプーンを口に運ぶのは正直やめてほしい。

ゆっくり食べられないし、時々口の周りが汚れてしまうのだ。

それをふくのに、ルークが指先で唇をなぞるので、それもくすぐったい。

「なんで、これは大丈夫で、あれがだめなのか、距離感がよくわからない」

「なにか、言ったか?」

ベリーのソースのたっぷりかかったケーキを堪能していたバステトはルークが言ったことを聞き逃して尋ねたが、ルークは答えるつもりがないらしい。

バステトは、いつも通り黒そうな笑みを浮かべるルークをみて、ため息をつく。

ルークは、秘密主義でよくわからないことが多いのだ。

でも、まあ仕方ない。

受け入れるしかないのだろう。

もう、バステトは一生ルークの側にいるしかなくなってしまった。

剣の舞の血の誓約は、神への誓約なのだ。

死ぬまで破れない。

ふと思った。

これは、あれだ。最近習った言葉だ。

「バステト、知ってる。これ、飼い殺しっていう」

周りがざわつく。

「また、君はそう誤解を生むことを……」

誰に習ったのそんな言葉、とつぶやくルークの声に、護衛のエルマーがびくりとしたのは、ルークに見えていなかったと思っておこう。

「まあ、いいか。君なら、一生飼ってもいいかもね」

そして、いつものように、甘い、甘い声でルークは囁くのだ。

『僕の黒猫』

(第一部完)

胸を満たす想いがあふれ、頭の芯まで熱くなる。

なんで忘れていられたんだろう?

いつからか、信じられないほどに彼の心を占めてしまった、この異国の舞姫を。

吸い寄せられるように、中央の舞台へと歩を進める。

――僕の黒猫。

一歩、踏み出すたびに記憶があふれてくる。

――僕の舞姫。

初めて出会ったのは、もう、1年も前。マレの祝祭だった。

――僕の女神。

そこで、出会ったバステトに恋をした。

ルークは、ゆっくりと舞台に上がった。

◇◇◇◇◇◇

バステトは、手首を返して、シャン、とシストルムを鳴らし、領巾を翻すと、立ち止まり、ルークを見つめ返した。

ルークの朱金の髪は風に乱れ、浅葱色の瞳が熱をはらんだように潤んでいた。

バステトの、異国の婚約者。

腹黒で、性格が悪くて、いつもバステトのことをからかってひどい言葉を投げかける。

バステトのことをあんなに馬鹿にするのに、そのくせバステトにとても優しい。

馬鹿なバステトが恋してしまった、初恋の王子様。

そして、バステトのせいで記憶を失ってしまった、哀れな王子様。

伝えたいことは、たくさんあった。でも、バステトに言葉は必要ない。

舞が、バステトの全てを語るから。

バステトは、ルークを見つめたままシャムシールを鞘から抜き放った。

陽の光の中、シャムシールの刀身は光を照り返し、輝きを放つ。

光を払う動作からその剣舞は始まった。

その舞に先ほどのような激しさはない。

腕を返し、体をゆらす度に、領巾が翻り、髪が流れる。

剣を用いているのに、たおやかで、甘く、切ない。

身に着けたままのシストルムは、なぜか鳴らない。

さざ波のように静やかなその舞に、人々は声もなく引き込まれていた。

バステトの踊りは、芸や見世物ではなく、神への供物なのだ。

でも、今日は違う。

それは、神ではなく、たった一人の青年に捧げられていた。

その舞が何を告げているのか、わからぬものは、この場にいなかった。

そして。

バステトは、曲刀をを頭上に掲げ、ふわりと円を描くように回り――。

ルークの喉もとにシャムシールの切っ先を突きつけた。

それは、マレの人々しか知らない、剣の舞の求愛だった。

ルークの浅葱色の瞳と、バステトの翠緑の瞳が交差する。

バステトが、ルークに告げたかったことは、想いは、すべてこの舞へのせた。

これが全部、バステトの想いだ。

全部ぶつけてやった。

ルークも気づいたろう。

でも、バステトは、情けなく、お前に愛を乞うたりしない。

全てをここにおいて、マレに帰るのだ。

剣の舞は、相手が求愛への諾否を返すことで、終幕を迎える。

だが、ルークは応え方を知らない。

知らなくていい。ルークの答えなんか必要ない。

それこそが、バステトの答えだ。

バステトは、剣の舞を終えるべく、シャムシールを鞘に戻そうと剣を引いたが、それを最後まですることはできなかった。

ルークが、突きつけられた曲刀の刃に手の平を這わせたのだ。

――なんで。

その手の平に赤い線が走り、血がしたたり落ちる音がした。

ルークは、バステトから目をそらさない。バステトも、目をそらせなかった。

――知るはずないのに。

そして、ルークは、したたり落ちる血を、手の平から舐めとると、ゆっくりと構えられたままの刀の脇をぬけ、バステトの前に一歩踏み出した。

バステトの唇が震える。

それは、マレの人々しか知らないはずの、求愛への応え方。

ルークは応えたのだ。「諾」と。

そして、ルークは、バステトに口づけた。

剣の舞の愛に応え、血の契りを交わすために。

バステトが、力が抜けたように崩れ落ちるのをルークは抱き留めた。

疲れ切って意識を失ってしまったバステトを腕に抱いたまま、ルークは、円形劇場から、学園の生徒に語りかけた。

そのころには、学園の生徒は、ほとんどがこの円形劇場に集まっていた。

「さて、諸君。

君たちにはもうばれてしまったろうから、隠すつもりはないよ。

マレの舞姫の話は君たちも聞いたことがあるだろう?

その姿や出自は公にされることはなくとも、その舞の素晴らしさは近隣諸国へと鳴り響いているからね。

そんな、国に守られ、秘匿されていたマレの至宝を、婚約とは言えマレ皇家が手放すのには、理由があった。

彼女の命が狙われていたんだ。

彼女は命を守るために、国外に出された。

しかし、この国でも彼女を狙う輩は存在してね。

それを出し抜くために、彼女に悪い噂を流して孤立させざるを得なかった。

まあ、ちょっと大変だったけど、それはもう解決した。

彼女の悪い噂は直におさまるだろう。

今後、君達には、マレの至宝にして舞姫たるバステト皇女を、次代の王妃として敬意と恭順を持って遇することを期待しているよ」

ルークは、そこで間をおき、一人一人と目を合わせるように、会場を見渡した。

「それから、もう一つ。諸君に知っておいてほしい。

この僕が、どれほどの手を尽くし、彼女を、この国へ連れてきたのか。

賢明な諸君ならわかってくれるだろう?

このかわいらしい舞姫を手に入れるために僕の払った努力がどう報われるべきかを」

◇◇◇◇◇◇

その後、バステトの日々はあまり変わらなかった。

相変わらずルークは、バステトを構いながら側にいる。

誰も近寄ってこないので、やっぱり友達ができない。

ルークが、あの舞のあと円形劇場で何か言ったらしいが、やっぱり誰も教えてくれないのでよくわからない。

変わったことと言えば、周りから白い目でなく、生暖かい目で見られるようになったことぐらいだ。

今日もルークは、生徒が大勢いる学園のカフェテリアで、バステトにお昼のデザートを食べさせている。

スプーンを口に運ぶのは正直やめてほしい。

ゆっくり食べられないし、時々口の周りが汚れてしまうのだ。

それをふくのに、ルークが指先で唇をなぞるので、それもくすぐったい。

「なんで、これは大丈夫で、あれがだめなのか、距離感がよくわからない」

「なにか、言ったか?」

ベリーのソースのたっぷりかかったケーキを堪能していたバステトはルークが言ったことを聞き逃して尋ねたが、ルークは答えるつもりがないらしい。

バステトは、いつも通り黒そうな笑みを浮かべるルークをみて、ため息をつく。

ルークは、秘密主義でよくわからないことが多いのだ。

でも、まあ仕方ない。

受け入れるしかないのだろう。

もう、バステトは一生ルークの側にいるしかなくなってしまった。

剣の舞の血の誓約は、神への誓約なのだ。

死ぬまで破れない。

ふと思った。

これは、あれだ。最近習った言葉だ。

「バステト、知ってる。これ、飼い殺しっていう」

周りがざわつく。

「また、君はそう誤解を生むことを……」

誰に習ったのそんな言葉、とつぶやくルークの声に、護衛のエルマーがびくりとしたのは、ルークに見えていなかったと思っておこう。

「まあ、いいか。君なら、一生飼ってもいいかもね」

そして、いつものように、甘い、甘い声でルークは囁くのだ。

『僕の黒猫』

(第一部完)

0

お気に入りに追加

503

あなたにおすすめの小説

【完結】名ばかりの妻を押しつけられた公女は、人生のやり直しを求めます。2度目は絶対に飼殺し妃ルートの回避に全力をつくします。

yukiwa (旧PN 雪花)

恋愛

*タイトル変更しました。(旧題 黄金竜の花嫁~飼殺し妃は遡る~)

パウラ・ヘルムダールは、竜の血を継ぐ名門大公家の跡継ぎ公女。

この世を支配する黄金竜オーディに望まれて側室にされるが、その実態は正室の仕事を丸投げされてこなすだけの、名のみの妻だった。

しかもその名のみの妻、側室なのに選抜試験などと御大層なものがあって。生真面目パウラは手を抜くことを知らず、ついつい頑張ってなりたくもなかった側室に見事当選。

もう一人の側室候補エリーヌは、イケメン試験官と恋をしてさっさと選抜試験から引き揚げていた。

「やられた!」と後悔しても、後の祭り。仕方ないからパウラは丸投げされた仕事をこなし、こなして一生を終える。そしてご褒美にやり直しの転生を願った。

「二度と絶対、飼殺しの妃はごめんです」

そうして始まった2度目の人生、なんだか周りが騒がしい。

竜の血を継ぐ4人の青年(後に試験官になる)たちは、なぜだかみんなパウラに甘い。

後半、シリアス風味のハピエン。

3章からルート分岐します。

小説家になろう、カクヨムにも掲載しています。

表紙画像はwaifulabsで作成していただきました。

https://waifulabs.com/

悪役令嬢はお断りです

あみにあ

恋愛

あの日、初めて王子を見た瞬間、私は全てを思い出した。

この世界が前世で大好きだった小説と類似している事実を————。

その小説は王子と侍女との切ない恋物語。

そして私はというと……小説に登場する悪役令嬢だった。

侍女に執拗な虐めを繰り返し、最後は断罪されてしまう哀れな令嬢。

このまま進めば断罪コースは確定。

寒い牢屋で孤独に過ごすなんて、そんなの嫌だ。

何とかしないと。

でもせっかく大好きだった小説のストーリー……王子から離れ見られないのは悲しい。

そう思い飛び出した言葉が、王子の護衛騎士へ志願することだった。

剣も持ったことのない温室育ちの令嬢が

女の騎士がいないこの世界で、初の女騎士になるべく奮闘していきます。

そんな小説の世界に転生した令嬢の恋物語。

●表紙イラスト:San+様(Twitterアカウント@San_plus_)

●毎日21時更新(サクサク進みます)

●全四部構成:133話完結+おまけ(2021年4月2日 21時完結)

(第一章16話完結/第二章44話完結/第三章78話完結/第四章133話で完結)。

婚約者が他の女性に興味がある様なので旅に出たら彼が豹変しました

Karamimi

恋愛

9歳の時お互いの両親が仲良しという理由から、幼馴染で同じ年の侯爵令息、オスカーと婚約した伯爵令嬢のアメリア。容姿端麗、強くて優しいオスカーが大好きなアメリアは、この婚約を心から喜んだ。

順風満帆に見えた2人だったが、婚約から5年後、貴族学院に入学してから状況は少しずつ変化する。元々容姿端麗、騎士団でも一目置かれ勉学にも優れたオスカーを他の令嬢たちが放っておく訳もなく、毎日たくさんの令嬢に囲まれるオスカー。

特に最近は、侯爵令嬢のミアと一緒に居る事も多くなった。自分より身分が高く美しいミアと幸せそうに微笑むオスカーの姿を見たアメリアは、ある決意をする。

そんなアメリアに対し、オスカーは…

とても残念なヒーローと、行動派だが周りに流されやすいヒロインのお話です。

【完結】悪役令嬢エヴァンジェリンは静かに死にたい

小達出みかん

恋愛

私は、悪役令嬢。ヒロインの代わりに死ぬ役どころ。

エヴァンジェリンはそうわきまえて、冷たい婚約者のどんな扱いにも耐え、死ぬ日のためにもくもくとやるべき事をこなしていた。

しかし、ヒロインを虐めたと濡れ衣を着せられ、「やっていません」と初めて婚約者に歯向かったその日から、物語の歯車が狂いだす。

――ヒロインの身代わりに死ぬ予定の悪役令嬢だったのに、愛されキャラにジョブチェンしちゃったみたい(無自覚)でなかなか死ねない! 幸薄令嬢のお話です。

安心してください、ハピエンです――

婚約破棄された侯爵令嬢は、元婚約者の側妃にされる前に悪役令嬢推しの美形従者に隣国へ連れ去られます

葵 遥菜

恋愛

アナベル・ハワード侯爵令嬢は婚約者のイーサン王太子殿下を心から慕い、彼の伴侶になるための勉強にできる限りの時間を費やしていた。二人の仲は順調で、結婚の日取りも決まっていた。

しかし、王立学園に入学したのち、イーサン王太子は真実の愛を見つけたようだった。

お相手はエリーナ・カートレット男爵令嬢。

二人は相思相愛のようなので、アナベルは将来王妃となったのち、彼女が側妃として召し上げられることになるだろうと覚悟した。

「悪役令嬢、アナベル・ハワード! あなたにイーサン様は渡さない――!」

アナベルはエリーナから「悪」だと断じられたことで、自分の存在が二人の邪魔であることを再認識し、エリーナが王妃になる道はないのかと探り始める――。

「エリーナ様を王妃に据えるにはどうしたらいいのかしらね、エリオット?」

「一つだけ方法がございます。それをお教えする代わりに、私と約束をしてください」

「どんな約束でも守るわ」

「もし……万が一、王太子殿下がアナベル様との『婚約を破棄する』とおっしゃったら、私と一緒に隣国ガルディニアへ逃げてください」

これは、悪役令嬢を溺愛する従者が合法的に推しを手に入れる物語である。

※タイトル通りのご都合主義なお話です。

※他サイトにも投稿しています。

ヤンデレ王子とだけは結婚したくない

小倉みち

恋愛

公爵令嬢ハリエットは、5歳のある日、未来の婚約者だと紹介された少年を見てすべてを思い出し、気づいてしまった。

前世で好きだった乙女ゲームのキャラクター、しかも悪役令嬢ハリエットに転生してしまったことに。

そのゲームの隠し攻略対象である第一王子の婚約者として選ばれた彼女は、社交界の華と呼ばれる自分よりもぽっと出の庶民である主人公がちやほやされるのが気に食わず、徹底的に虐めるという凄まじい性格をした少女であるが。

彼女は、第一王子の歪んだ性格の形成者でもあった。

幼いころから高飛車で苛烈な性格だったハリエットは、大人しい少年であった第一王子に繰り返し虐めを行う。

そのせいで自分の殻に閉じこもってしまった彼は、自分を唯一愛してくれると信じてやまない主人公に対し、恐ろしいほどのヤンデレ属性を発揮する。

彼ルートに入れば、第一王子は自分を狂わせた女、悪役令嬢ハリエットを自らの手で始末するのだったが――。

それは嫌だ。

死にたくない。

ということで、ストーリーに反して彼に優しくし始めるハリエット。

王子とはうまいこと良い関係を結びつつ、将来のために結婚しない方向性で――。

そんなことを考えていた彼女は、第一王子のヤンデレ属性が自分の方を向き始めていることに、全く気づいていなかった。

【改稿版・完結】その瞳に魅入られて

おもち。

恋愛

「——君を愛してる」

そう悲鳴にも似た心からの叫びは、婚約者である私に向けたものではない。私の従姉妹へ向けられたものだった——

幼い頃に交わした婚約だったけれど私は彼を愛してたし、彼に愛されていると思っていた。

あの日、二人の胸を引き裂くような思いを聞くまでは……

『最初から愛されていなかった』

その事実に心が悲鳴を上げ、目の前が真っ白になった。

私は愛し合っている二人を引き裂く『邪魔者』でしかないのだと、その光景を見ながらひたすら現実を受け入れるしかなかった。

『このまま婚姻を結んでも、私は一生愛されない』

『私も一度でいいから、あんな風に愛されたい』

でも貴族令嬢である立場が、父が、それを許してはくれない。

必死で気持ちに蓋をして、淡々と日々を過ごしていたある日。偶然見つけた一冊の本によって、私の運命は大きく変わっていくのだった。

私も、貴方達のように自分の幸せを求めても許されますか……?

※後半、壊れてる人が登場します。苦手な方はご注意下さい。

※このお話は私独自の設定もあります、ご了承ください。ご都合主義な場面も多々あるかと思います。

※『幸せは人それぞれ』と、いうような作品になっています。苦手な方はご注意下さい。

※こちらの作品は小説家になろう様でも掲載しています。

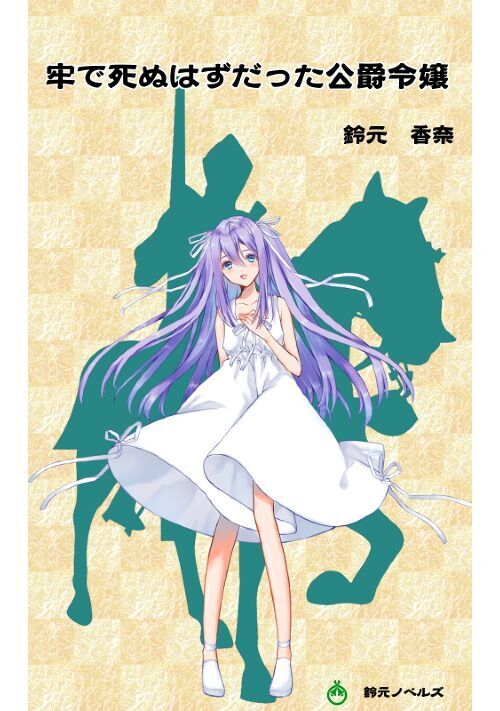

牢で死ぬはずだった公爵令嬢

鈴元 香奈

恋愛

婚約していた王子に裏切られ無実の罪で牢に入れられてしまった公爵令嬢リーゼは、牢番に助け出されて見知らぬ男に託された。

表紙女性イラストはしろ様(SKIMA)、背景はくらうど職人様(イラストAC)、馬上の人物はシルエットACさんよりお借りしています。

小説家になろうさんにも投稿しています。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる