52 / 75

母は強し

しおりを挟む

それでも、なんとなくハルトムートが弱っていそうな気配を感じ、ミナは両手を彼の背中に回す。

(まあ、仕方ない。ハルトムートは、まだ十一歳なんやもんな)

そう思いヨシヨシと撫でてやった。

「…………ここまでやっても、まったく意識されないのは、どうなんだ?」

ハルトムートが低い声で恨めしげに呟く。

「ああ、まあそこは同情するけれど……くっつきすぎだから!!」

近寄ってきたアウレリウスが、ペリッ! と、ミナからハルトムートを引き離した。

「お兄さま?」

「いろいろ思いはあるだろうけれど、まずはこの招待状だ。――――受けるの? 受けないの?」

ムスッとするハルトムートと、コテンと首を傾げたミナに、アウレリウスは聞いてくる。

「…………断るという選択肢はあるんですか?」

頭の隅に、有名な某落語家のCMを思い出しながらミナは質問する。

アウレリウスは「困ったな」と言って、苦笑した。

「もちろんそんなものはないよ。ただ、“断る”ことはできなくとも“行かない”という選択肢を選ぶことはできるからね。……いくら陛下でも、高熱で伏せっている子供をムリヤリ参加させることなんてできないだろう?」

要は仮病を使うということだ。

兄の提案に、ミナはポン!と両手を打ち合わせる。

「そうか! その手がありましたね。――――どうしますハルトムート。行く? 行かない?」

ミナは、楽しそうにそう聞いた。

ミナとしては、正直どちらでもかまわない。

図々しい招待など無いものとしてしまってもかまわないし、しおらしく従うふりをして厚顔無恥な顔を見に行ってやるのも一興だ。

(そういえば、あたしって実際に国王陛下に会ったことってなかったのよね)

王妃の方は、母が従妹であるため、何度か私的なお茶会に招かれて会ったことがある。ハルトムートが闇属性だとわかる前の、要はお見合い目的のお茶会で、肝心のハルトムートからは逃げまくられていたものだ。

(綺麗で優しそうな方だったけど)

王妃は、歴史のある侯爵家の出身で、教養も高く魔力も水属性でかなり強いと聞いている。

(これぞ貴婦人! って感じの女性やったんよね。……まあ、お見合いが嫌で逃げ回るハルトムートを諫めきれんかったところで、母親としてどうなんや? って思ったことはあったんやけど)

王家に普通の家族関係を求めるのは間違っているのかもしれない。

帝王学の名の下に、知識や礼儀作法をハルトムートに教えるのは専門の教育者の仕事で、王妃の責ではない。ハルトムートがわがままに育ったからといって、王妃を非難するのはお門違いなのだろう。

(でも、親は子の鏡って言うやないか? 少なくともまったく責任ないってわけにはいかんやろ?)

ハルトムートが闇属性とわかり、王宮から離れることになったときも、王妃はただ泣くばかりだったと、ヴィルヘルミナの母は言っていた。気持ちはわからなくもないのだが、泣き暮らすくらいなら、自分もハルトムートと一緒に城を出るくらいの気概を見せろ! とミナは言いたい。

(……っていうか、あたしやったら絶対そうする!)

たしかに、王妃はショックだっただろう。しかし、ハルトムートは、もっとショックだったのだ。王妃としての義務を背負う母が、我が子と一緒に城を出ることなどできるはずもないのだろうが、数日――――いや、せめて数時間でも一緒に来ることは可能だったはず。

(自分の子、よそさんの家に預けて、頭を下げにこんなんて、ありえんやろう!?)

聖奈の母なら、間違いなくそう言って怒鳴りつける案件だ。正真正銘、大阪の“おかん”な母は、王妃だろうがなんだろうが遠慮なんてしないに違いない。

(こんこんと説教して、そんで最後に――――「世の中そういうもんなんやで! 知らんけど!」――――って、言うんやろうな)

前世の母を思い出したミナは、心の中でフフッと笑う。

さすがに、今のミナがそんなことを言えるはずもないが、多少の意趣返しなら許されるのではないだろうか?

(そうそう。あたしみたいな小さな子供が、王妃さまや国王さまの御前で緊張のあまりうっかり“失礼”しちゃうとか――――うんうん。十分ありえるし、許される範囲やわ)

ミナは、心の中でクツクツと笑う。

「ミナ…………また顔が魔王になっているよ」

アウレリウスが呆れたように注意してきた。

ミナは、慌てて顔に手を当てようとして――――思いとどまる。

「…………普通の顔のはずですわ」

ツンとして答えれば、ハルトムートが大きなため息をついた。

「――――招待を受けます」

やがてそう返事する。

「いいのかい?」

「逃げてばかりでは、暴走されそうですからね」

「…………ああ。たしかに」

アウレリウスとハルトムートは、二人だけの会話でわかりあう。

ミナは、ちょっぴり面白くなかった。

(きっと暴走するっちゅうんは、あたしのことやろうし)

それでもハルトムートが行くと言うのなら、ミナも返事も決まっている。

「私も受けます」

聞いたアウレリウスとハルトムートは、顔を見合わせ苦笑した。

そこへ、違う声が聞こえてくる。

「ああ。よかった! きっとそうするだろうと思っていたのよ。デザイナーを呼んでおいて正解だったわ!」

うきうきと弾むような声は、ヴィルヘルミナの母のものだった。

(まあ、仕方ない。ハルトムートは、まだ十一歳なんやもんな)

そう思いヨシヨシと撫でてやった。

「…………ここまでやっても、まったく意識されないのは、どうなんだ?」

ハルトムートが低い声で恨めしげに呟く。

「ああ、まあそこは同情するけれど……くっつきすぎだから!!」

近寄ってきたアウレリウスが、ペリッ! と、ミナからハルトムートを引き離した。

「お兄さま?」

「いろいろ思いはあるだろうけれど、まずはこの招待状だ。――――受けるの? 受けないの?」

ムスッとするハルトムートと、コテンと首を傾げたミナに、アウレリウスは聞いてくる。

「…………断るという選択肢はあるんですか?」

頭の隅に、有名な某落語家のCMを思い出しながらミナは質問する。

アウレリウスは「困ったな」と言って、苦笑した。

「もちろんそんなものはないよ。ただ、“断る”ことはできなくとも“行かない”という選択肢を選ぶことはできるからね。……いくら陛下でも、高熱で伏せっている子供をムリヤリ参加させることなんてできないだろう?」

要は仮病を使うということだ。

兄の提案に、ミナはポン!と両手を打ち合わせる。

「そうか! その手がありましたね。――――どうしますハルトムート。行く? 行かない?」

ミナは、楽しそうにそう聞いた。

ミナとしては、正直どちらでもかまわない。

図々しい招待など無いものとしてしまってもかまわないし、しおらしく従うふりをして厚顔無恥な顔を見に行ってやるのも一興だ。

(そういえば、あたしって実際に国王陛下に会ったことってなかったのよね)

王妃の方は、母が従妹であるため、何度か私的なお茶会に招かれて会ったことがある。ハルトムートが闇属性だとわかる前の、要はお見合い目的のお茶会で、肝心のハルトムートからは逃げまくられていたものだ。

(綺麗で優しそうな方だったけど)

王妃は、歴史のある侯爵家の出身で、教養も高く魔力も水属性でかなり強いと聞いている。

(これぞ貴婦人! って感じの女性やったんよね。……まあ、お見合いが嫌で逃げ回るハルトムートを諫めきれんかったところで、母親としてどうなんや? って思ったことはあったんやけど)

王家に普通の家族関係を求めるのは間違っているのかもしれない。

帝王学の名の下に、知識や礼儀作法をハルトムートに教えるのは専門の教育者の仕事で、王妃の責ではない。ハルトムートがわがままに育ったからといって、王妃を非難するのはお門違いなのだろう。

(でも、親は子の鏡って言うやないか? 少なくともまったく責任ないってわけにはいかんやろ?)

ハルトムートが闇属性とわかり、王宮から離れることになったときも、王妃はただ泣くばかりだったと、ヴィルヘルミナの母は言っていた。気持ちはわからなくもないのだが、泣き暮らすくらいなら、自分もハルトムートと一緒に城を出るくらいの気概を見せろ! とミナは言いたい。

(……っていうか、あたしやったら絶対そうする!)

たしかに、王妃はショックだっただろう。しかし、ハルトムートは、もっとショックだったのだ。王妃としての義務を背負う母が、我が子と一緒に城を出ることなどできるはずもないのだろうが、数日――――いや、せめて数時間でも一緒に来ることは可能だったはず。

(自分の子、よそさんの家に預けて、頭を下げにこんなんて、ありえんやろう!?)

聖奈の母なら、間違いなくそう言って怒鳴りつける案件だ。正真正銘、大阪の“おかん”な母は、王妃だろうがなんだろうが遠慮なんてしないに違いない。

(こんこんと説教して、そんで最後に――――「世の中そういうもんなんやで! 知らんけど!」――――って、言うんやろうな)

前世の母を思い出したミナは、心の中でフフッと笑う。

さすがに、今のミナがそんなことを言えるはずもないが、多少の意趣返しなら許されるのではないだろうか?

(そうそう。あたしみたいな小さな子供が、王妃さまや国王さまの御前で緊張のあまりうっかり“失礼”しちゃうとか――――うんうん。十分ありえるし、許される範囲やわ)

ミナは、心の中でクツクツと笑う。

「ミナ…………また顔が魔王になっているよ」

アウレリウスが呆れたように注意してきた。

ミナは、慌てて顔に手を当てようとして――――思いとどまる。

「…………普通の顔のはずですわ」

ツンとして答えれば、ハルトムートが大きなため息をついた。

「――――招待を受けます」

やがてそう返事する。

「いいのかい?」

「逃げてばかりでは、暴走されそうですからね」

「…………ああ。たしかに」

アウレリウスとハルトムートは、二人だけの会話でわかりあう。

ミナは、ちょっぴり面白くなかった。

(きっと暴走するっちゅうんは、あたしのことやろうし)

それでもハルトムートが行くと言うのなら、ミナも返事も決まっている。

「私も受けます」

聞いたアウレリウスとハルトムートは、顔を見合わせ苦笑した。

そこへ、違う声が聞こえてくる。

「ああ。よかった! きっとそうするだろうと思っていたのよ。デザイナーを呼んでおいて正解だったわ!」

うきうきと弾むような声は、ヴィルヘルミナの母のものだった。

0

お気に入りに追加

564

あなたにおすすめの小説

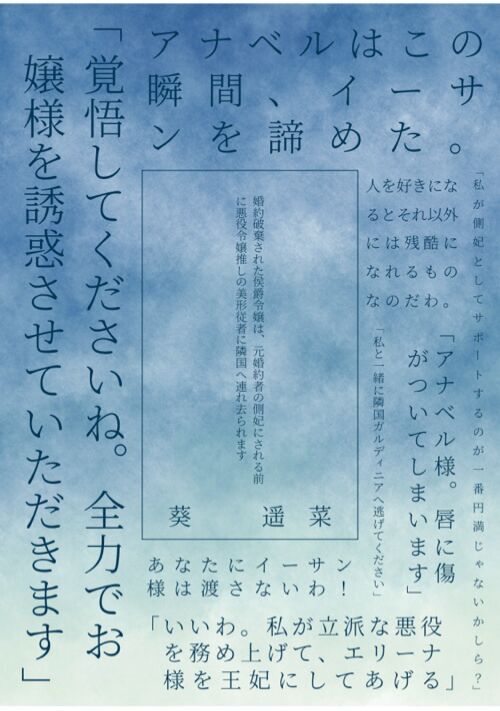

婚約破棄された侯爵令嬢は、元婚約者の側妃にされる前に悪役令嬢推しの美形従者に隣国へ連れ去られます

葵 遥菜

恋愛

アナベル・ハワード侯爵令嬢は婚約者のイーサン王太子殿下を心から慕い、彼の伴侶になるための勉強にできる限りの時間を費やしていた。二人の仲は順調で、結婚の日取りも決まっていた。

しかし、王立学園に入学したのち、イーサン王太子は真実の愛を見つけたようだった。

お相手はエリーナ・カートレット男爵令嬢。

二人は相思相愛のようなので、アナベルは将来王妃となったのち、彼女が側妃として召し上げられることになるだろうと覚悟した。

「悪役令嬢、アナベル・ハワード! あなたにイーサン様は渡さない――!」

アナベルはエリーナから「悪」だと断じられたことで、自分の存在が二人の邪魔であることを再認識し、エリーナが王妃になる道はないのかと探り始める――。

「エリーナ様を王妃に据えるにはどうしたらいいのかしらね、エリオット?」

「一つだけ方法がございます。それをお教えする代わりに、私と約束をしてください」

「どんな約束でも守るわ」

「もし……万が一、王太子殿下がアナベル様との『婚約を破棄する』とおっしゃったら、私と一緒に隣国ガルディニアへ逃げてください」

これは、悪役令嬢を溺愛する従者が合法的に推しを手に入れる物語である。

※タイトル通りのご都合主義なお話です。

※他サイトにも投稿しています。

妻と夫と元妻と

キムラましゅろう

恋愛

復縁を迫る元妻との戦いって……それって妻(わたし)の役割では?

わたし、アシュリ=スタングレイの夫は王宮魔術師だ。

数多くの魔術師の御多分に漏れず、夫のシグルドも魔術バカの変人である。

しかも二十一歳という若さで既にバツイチの身。

そんな事故物件のような夫にいつの間にか絆され絡めとられて結婚していたわたし。

まぁわたしの方にもそれなりに事情がある。

なので夫がバツイチでもとくに気にする事もなく、わたしの事が好き過ぎる夫とそれなりに穏やかで幸せな生活を営んでいた。

そんな中で、国王肝入りで魔術研究チームが組まれる事になったのだとか。そしてその編成されたチームメイトの中に、夫の別れた元妻がいて………

相も変わらずご都合主義、ノーリアリティなお話です。

不治の誤字脱字病患者の作品です。

作中に誤字脱字が有ったら「こうかな?」と脳内変換を余儀なくさせられる恐れが多々ある事をご了承下さいませ。

性描写はありませんがそれを連想させるワードが出てくる恐れがありますので、破廉恥がお嫌いな方はご自衛下さい。

小説家になろうさんでも投稿します。

陛下から一年以内に世継ぎが生まれなければ王子と離縁するように言い渡されました

夢見 歩

恋愛

「そなたが1年以内に懐妊しない場合、

そなたとサミュエルは離縁をし

サミュエルは新しい妃を迎えて

世継ぎを作ることとする。」

陛下が夫に出すという条件を

事前に聞かされた事により

わたくしの心は粉々に砕けました。

わたくしを愛していないあなたに対して

わたくしが出来ることは〇〇だけです…

村娘になった悪役令嬢

枝豆@敦騎

恋愛

父が連れてきた妹を名乗る少女に出会った時、公爵令嬢スザンナは自分の前世と妹がヒロインの乙女ゲームの存在を思い出す。

ゲームの知識を得たスザンナは自分が将来妹の殺害を企てる事や自分が父の実子でない事を知り、身分を捨て母の故郷で平民として暮らすことにした。

村娘になった少女が行き倒れを拾ったり、ヒロインに連れ戻されそうになったり、悪役として利用されそうになったりしながら最後には幸せになるお話です。

※他サイトにも掲載しています。(他サイトに投稿したものと異なっている部分があります)

アルファポリスのみ後日談投稿しております。

私は既にフラれましたので。

椎茸

恋愛

子爵令嬢ルフェルニア・シラーは、国一番の美貌を持つ幼馴染の公爵令息ユリウス・ミネルウァへの想いを断ち切るため、告白をする。ルフェルニアは、予想どおりフラれると、元来の深く悩まない性格ゆえか、気持ちを切り替えて、仕事と婚活に邁進しようとする。一方、仕事一筋で自身の感情にも恋愛事情にも疎かったユリウスは、ずっと一緒に居てくれたルフェルニアに距離を置かれたことで、感情の蓋が外れてルフェルニアの言動に一喜一憂するように…?

※小説家になろう様、カクヨム様にも掲載しております。

何もできない王妃と言うのなら、出て行くことにします

天宮有

恋愛

国王ドスラは、王妃の私エルノアの魔法により国が守られていると信じていなかった。

側妃の発言を聞き「何もできない王妃」と言い出すようになり、私は城の人達から蔑まれてしまう。

それなら国から出て行くことにして――その後ドスラは、後悔するようになっていた。

あなたが望んだ、ただそれだけ

cyaru

恋愛

いつものように王城に妃教育に行ったカーメリアは王太子が侯爵令嬢と茶会をしているのを目にする。日に日に大きくなる次の教育が始まらない事に対する焦り。

国王夫妻に呼ばれ両親と共に登城すると婚約の解消を言い渡される。

カーメリアの両親はそれまでの所業が腹に据えかねていた事もあり、領地も売り払い夫人の実家のある隣国へ移住を決めた。

王太子イデオットの悪意なき本音はカーメリアの心を粉々に打ち砕いてしまった。

失意から寝込みがちになったカーメリアに追い打ちをかけるように見舞いに来た王太子イデオットとエンヴィー侯爵令嬢は更に悪意のない本音をカーメリアに浴びせた。

公爵はイデオットの態度に激昂し、処刑を覚悟で2人を叩きだしてしまった。

逃げるように移り住んだリアーノ国で静かに静養をしていたが、そこに1人の男性が現れた。

♡注意事項~この話を読む前に~♡

※胸糞展開ありますが、クールダウンお願いします。

心拍数や血圧の上昇、高血糖、アドレナリンの過剰分泌に責任はおえません。

※外道な作者の妄想で作られたガチなフィクションの上、ご都合主義です。

※架空のお話です。現実世界の話ではありません。イラっとしたら現実に戻ってください。

※リアルで似たようなものが出てくると思いますが気のせいです。

※爵位や言葉使いなど現実世界、他の作者さんの作品とは異なります(似てるモノ、同じものもあります)

※誤字脱字結構多い作者です(ごめんなさい)コメント欄より教えて頂けると非常に助かります。

忘れられた妻

毛蟹葵葉

恋愛

結婚初夜、チネロは夫になったセインに抱かれることはなかった。

セインは彼女に積もり積もった怒りをぶつけた。

「浅ましいお前の母のわがままで、私は愛する者を伴侶にできなかった。それを止めなかったお前は罪人だ。顔を見るだけで吐き気がする」

セインは婚約者だった時とは別人のような冷たい目で、チネロを睨みつけて吐き捨てた。

「3年間、白い結婚が認められたらお前を自由にしてやる。私の妻になったのだから飢えない程度には生活の面倒は見てやるが、それ以上は求めるな」

セインはそれだけ言い残してチネロの前からいなくなった。

そして、チネロは、誰もいない別邸へと連れて行かれた。

三人称の練習で書いています。違和感があるかもしれません

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる