お気に入りに追加

7

あなたにおすすめの小説

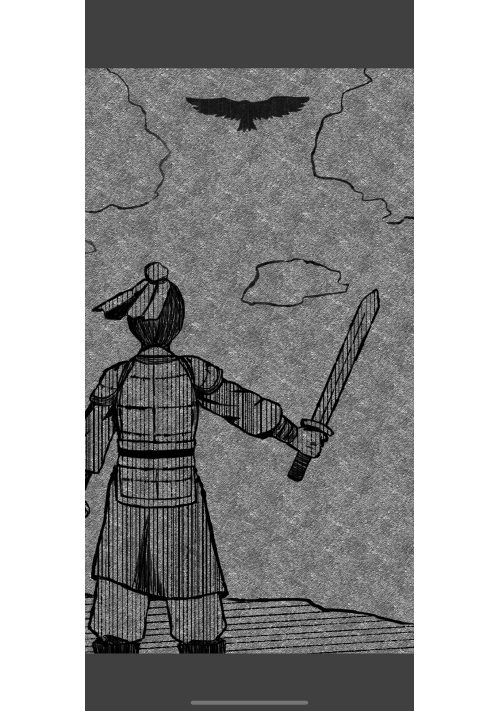

陸のくじら侍 -元禄の竜-

陸 理明

歴史・時代

元禄時代、江戸に「くじら侍」と呼ばれた男がいた。かつて武士であるにも関わらず鯨漁に没頭し、そして誰も知らない理由で江戸に流れてきた赤銅色の大男――権藤伊佐馬という。海の巨獣との命を削る凄絶な戦いの果てに会得した正確無比な投げ銛術と、苛烈なまでの剛剣の使い手でもある伊佐馬は、南町奉行所の戦闘狂の美貌の同心・青碕伯之進とともに江戸の悪を討ちつつ、日がな一日ずっと釣りをして生きていくだけの暮らしを続けていた……

浮雲の譜

神尾 宥人

歴史・時代

時は天正。織田の侵攻によって落城した高遠城にて、武田家家臣・飯島善十郎は蔦と名乗る透波の手によって九死に一生を得る。主家を失って流浪の身となったふたりは、流れ着くように訪れた富山の城下で、ひょんなことから長瀬小太郎という若侍、そして尾上備前守氏綱という男と出会う。そして善十郎は氏綱の誘いにより、かの者の主家である飛州帰雲城主・内ヶ島兵庫頭氏理のもとに仕官することとする。

峻厳な山々に守られ、四代百二十年の歴史を築いてきた内ヶ島家。その元で善十郎は、若武者たちに槍を指南しながら、穏やかな日々を過ごす。しかしそんな辺境の小国にも、乱世の荒波はひたひたと忍び寄ってきていた……

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由

フルーツパフェ

大衆娯楽

クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。

トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。

いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。

考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。

赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。

言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。

たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

楽毅 大鵬伝

松井暁彦

歴史・時代

舞台は中国戦国時代の最中。

誰よりも高い志を抱き、民衆を愛し、泰平の世の為、戦い続けた男がいる。

名は楽毅《がくき》。

祖国である、中山国を少年時代に、趙によって奪われ、

在野の士となった彼は、燕の昭王《しょうおう》と出逢い、武才を開花させる。

山東の強国、斉を圧倒的な軍略で滅亡寸前まで追い込み、

六か国合従軍の総帥として、斉を攻める楽毅。

そして、母国を守ろうと奔走する、田単《でんたん》の二人の視点から描いた英雄譚。

複雑な群像劇、中国戦国史が好きな方はぜひ!

イラスト提供 祥子様

女将軍 井伊直虎

克全

歴史・時代

運命に翻弄され、婚約者に裏切られ仏門に入った井伊直虎。2人の叔父を讒言で殺され、父を桶狭間で失い、元婚約者だった当主を又も讒言で殺された。史実では婚約者の遺児・井伊直政を後見して井伊家を護り抜いた。だが彼女がもっと勝気で才気溢れ、運命に立ち向かい、裏切った婚約者では無く自分の子供に井伊家を継がせる覚悟をしていたらどうだろう?

戊辰の里・時を越えた想い

Kazu Nagasawa

歴史・時代

人は偶然の出逢いによって結ばれる。その出逢いを縁と呼び、ときに偶然の出逢いを必然と思うことがある。特に時代の節目にあたるような出来事にかかわると運命に翻弄されたと感じることがある。しかし、その縁は偶然によってもたらされたものであり運命ではない。運命だと思いたいのは現実を受け入れようとするためではないだろうか。

この作品が取り上げた新潟県長岡市の周辺では大規模な地震や洪水による被害を幾度となく受けている。また江戸時代末期の戊辰戦争(ぼしんせんそう)と第二次大戦の空襲によって市街地のほとんどが消失している。それでも人々は優しく毎年の厳しい冬をのりこえ自然と向き合いながら暮らしている。その長岡のシンボルは毎年信濃川の河川敷で行われる大花火大会であることは広く知られている。そして長岡の山間部に位置する山古志地区は世界的に需要が高まる錦鯉の発祥地でもある。

この作品は戊辰戦争のおおよそ10年前から一人の長岡藩士が激動の時代を生きぬいて妻とともに医師の道に進む物語である。そして、その家族と山古志の人たちのことを地元の気候風土とともに著したものである。

荒川にそばだつ

和田さとみ

歴史・時代

戦国時代、北武蔵を治める藤田氏の娘大福(おふく)は8歳で、新興勢力北条氏康の息子、乙千代丸を婿に貰います。

平和のために、幼いながらも仲睦まじくあろうとする二人ですが、次第に…。

二人三脚で北武蔵を治める二人とはお構いなく、時代の波は大きくうねり始めます。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる