16 / 27

ゾーイ11歳

デート!デート!デート!

しおりを挟む

「グリーン家の庭園より劣るが、俺の王宮のバラも見事だろう」

「えぇ、見事ですわね」

目が覚めてから怒涛の一週間が過ぎ、今日は家族曰く『デート』の日だ。

ソフィアに付いてきて欲しいと頼んだのだが、学園生活が忙しいと――ソフィアは12歳になっていて学園生活が始まったばかりだった――断られた。学園生活を満喫しているのはとても素晴らしい事だ。仕方ない。

だったら、ダニエルはどうだ。彼は私と同じ11歳だったので問題ない筈だが、なんとその日彼はうちの兄と共に隣町へ出かけるという。…兄と仲良しだなんて聞いていませんが。

こうなったら最後の砦、リリーだ。

「リリー、明日なのですけど…」

「明日は、ゾーイママたちとお買い物の約束をしているから駄目なの」

リリーも何故かうちの母と姉と仲良くなっている。なんだかおかしい。これは、もしや…

「うちの家族の仕業…」

心当たりならある。心当たりしかない。この一週間で頼みもしていないドレスと、それに似合うアクセサリーが次々と部屋に運び込まれたのだから。勿論、靴もバックも帽子も。うんざりする私を見るに見かねたソフィアが『これ以上は必要ありません。ゾーイは着飾らなくてもそもそも可愛いのですから。十分です』と家族の暴走を止めてくれて、ようやく暴走は半減して私は心底感謝した。私では『遠慮するな』と倍増しただろうから。

それに、彼女は私の家族の扱いのコツが分かって来たと言っていた。なんと頼りになる友人なのだろう!

だけど、このデートに関しては助けてくれる気は端からないみたいで、曰く『行って来たら?色々変わるかもしれないわよ』と。

またしても、私の味方はいなかったのである。

「また、考え事か?」

「あ、いえ、申し訳ございません」

そして今日を迎えた訳だが、なんと体調を気遣ってルイスは車いすを用意してくれていた。そして自らそれを押して下さっている。

―――こんなに親切にしてくださるなんて…まるで別人の様だわ

初めて受ける心配りに私は動揺を隠せなかった。

『君の事は嫌いじゃない』

ルイスの先日の発言を思い出す。

今までは私のワガママの所為で、ジョシュアは毎回命を落としていた。そのせいで、ルイスに疎まれ、憎まれ、嫌われ尽くされてしまう。

―――この人、嫌いじゃない相手にはこんな風に振る舞うのね…

思い切って自分の殻を破って行動して良かったと思った。死ぬ気の決意、というか実際そういうつもりだったのだけど。

―――それにしても、今回何故いつもと違うのかしら・・・ジョシュアは生き残り、婚約は保留なんて今までに無かった事だわ。いいえ、それでもきっと最後の結末は一緒に違いないわね。

私は小さくかぶりを振った。もしかしたら…なんて期待してはいけないのだ。

「着いたぞ」

ガゼボにはアフターヌーンのティーセットが用意されていた。

「…お茶を?私と?二人きりで!?」

「他に誰がいる?嫌なのか?」

「いえ、そういう意味ではありませんわ…」

私と殿下がお茶!?信じられない事が起こっている、二人っきりでお茶なんて今まで一度も無かったのに、と内心動揺しながら、目の前の5段ほどの階段を登る為に車いすから降りようとした。

「・・・・え?」

「医者から『健康ではあるが、まだ日常生活を普通に送れるほどの体力は整っていない』と聞いた」

まさかのお姫様抱っこ。ひょい、とルイスは私を抱き上げたのだ!

「あ、あ、あ、あ、あのっ!」

「転んで、あのフォレスト卿に睨まれるのはごめんだ。しっかり掴まれ」

「わ、私、歩けますわ!そ、それにお、重い…」

「つかまれ、と言っている。二度も言わせるな」

これ以上恥をかかせるなと言う事だ。こうなったら仕方ない。ぎゅ、と首に手を回す。こんなに近づいても良いのかしら。大丈夫なのかしら。

不安になったが目を合わせる事ができず視線を襟元に定める事にした。ふわり、と透明感たっぷりのシルバーアッシュの美しい髪が私の右耳を擽って思わず目を瞑る。それに何だかとってもいい匂いもする。

今までの私が悪役になってまで手に入れたかったひと。が、こんなに近くにいる。

近づこうとすればするほど、離れて行ったひと。今、離れようと決意した時に近寄れるなんて何と皮肉な事なんだろうか。

最初は『この世で一番でないと気が済まないというだけの理由』で婚約者の座を狙おうと動いた。皇太子の顔や性格なんてどうでも良かったのだ。王妃という座が欲しかっただけ…だけど、

聡明ですっきりした顔立ち、奥二重のきりりとした瞳、美しい立ち振る舞いに一瞬で心を奪われた。

私は、好きになってしまったのだ。彼を。

好きで堪らなかったあの日々の事が急に頭の中によみがえって…私は、

『今までの私がずっと叶えたかった事をしている』と、胸が高鳴りながらも、なんだか泣きたい気持ちでいっぱいになった。

―――嫌われずに終われるのだから、良かったじゃないの

そうよ、これ以上は贅沢というものだわ。最後に良い思い出が出来て良かったと思う事にしましょう。

「殿下、良い匂いがしますわね!」

そんな気持ちを誤魔化す為に、私はわざとふざけた口調で言った。

「君こそ。これは何の香水だ?」

くん、と首筋に顔を近づけられたのでびくりと身体が跳ねた。

「ひぇっ!!!ちょ!な、何をなさってっ!?」

「ふ、君は不意打ちに弱いな。ムスクの香りと、これはローズ?フリージア?甘い。」

耳元で囁くように言われた私は声にならない声を上げ、更に腕に力を入れた。ぎゃあ、と叫ばなかった事を褒めて欲しい。何なの?なんなの一体?これは!!!

今までとは全く違うルイスの対応にパニックになった私は、落ち着くまでたっぷりと10分はかかったと思う。いや、それ以上かもしれない。

私が腕の力を少し緩めたのが分かって、くつくつ、とルイスが肩を揺らした。

「・・・・悪趣味ですわ」

「君が先だ。俺のは何の香りか分かったか?」

「シストローズ、タイム、それからレモンも少し入ってますわね」

「さすが、グリーン家の娘。さて、そろそろお茶を淹れても良いか?」

「え、まさか殿下が?」

「俺はいつも自らお茶を淹れる。この宮中の5本の指に入る美味さだ」

知らなかった。というか、意外すぎる。私の前ではいつも無表情で会話も最低限だったから。

「それから、今日のクッキーは俺が焼いた」

「まさか!」

思わずルイスの顔を覗き込む。アイスブルーの瞳の目じりが下がって、食べてみるか?と尋ねられた。

「え、えぇ!」

「それから、」

まだサプライズが?と口を半開きにしながら待っていると、ルイズは顎で向こう側の椅子をさした。

「君の席はあっちだ」

そこで私はようやく、重要な事を思い出す。

「・・・・・・あ、お手間をお掛けした様ですわね、私」

我々は、とうの昔にガゼボに着いていた。私がパニックを起こしてルイスから剥がれなかった為、ルイスは私ごと椅子に座って落ち着くまで待っていたという訳で。つまり、

現在、絶賛『ルイスの膝の上』中なのである。

「このままでもいいぞ。茶は使用人に淹れさせて…」

ぎゅう、と腰に回された腕に力を入れられた。

「!!!!こ、これ以上はご勘弁くださいませ!」

これ以上の刺激は容量オーバーだ。続けたら倒れてしまう。私はルイスの手を離れふらふらになりながら自分の椅子へと移動して、そこでようやく自分を取り戻した。

そして私は陛下の驚くほど美味しい紅茶と、まぁまぁな味のクッキーを満喫して王宮を後にした。

「今日の事は一生の思い出ですわ。大切にします」

帰りの馬車の中でルイスへ感謝の気持ちを言葉にした。

「大げさだな、またいつでも用意してやる」

ルイスの言葉に、曖昧に笑って返事を誤魔化した。

この一回でもう十分だ、最後に良い思い出となった、とは言えないから。

それにこれ以上は未練が残ってしまいそうな予感がする―――…

―――『行って来たら?色々変わるかもしれないわよ』

あぁ、ソフィア、私、色々変わってしまいそうで怖いわ。

そうならない様に、この感情が育たない様に、私はこれに蓋をする事を決めた。

「えぇ、見事ですわね」

目が覚めてから怒涛の一週間が過ぎ、今日は家族曰く『デート』の日だ。

ソフィアに付いてきて欲しいと頼んだのだが、学園生活が忙しいと――ソフィアは12歳になっていて学園生活が始まったばかりだった――断られた。学園生活を満喫しているのはとても素晴らしい事だ。仕方ない。

だったら、ダニエルはどうだ。彼は私と同じ11歳だったので問題ない筈だが、なんとその日彼はうちの兄と共に隣町へ出かけるという。…兄と仲良しだなんて聞いていませんが。

こうなったら最後の砦、リリーだ。

「リリー、明日なのですけど…」

「明日は、ゾーイママたちとお買い物の約束をしているから駄目なの」

リリーも何故かうちの母と姉と仲良くなっている。なんだかおかしい。これは、もしや…

「うちの家族の仕業…」

心当たりならある。心当たりしかない。この一週間で頼みもしていないドレスと、それに似合うアクセサリーが次々と部屋に運び込まれたのだから。勿論、靴もバックも帽子も。うんざりする私を見るに見かねたソフィアが『これ以上は必要ありません。ゾーイは着飾らなくてもそもそも可愛いのですから。十分です』と家族の暴走を止めてくれて、ようやく暴走は半減して私は心底感謝した。私では『遠慮するな』と倍増しただろうから。

それに、彼女は私の家族の扱いのコツが分かって来たと言っていた。なんと頼りになる友人なのだろう!

だけど、このデートに関しては助けてくれる気は端からないみたいで、曰く『行って来たら?色々変わるかもしれないわよ』と。

またしても、私の味方はいなかったのである。

「また、考え事か?」

「あ、いえ、申し訳ございません」

そして今日を迎えた訳だが、なんと体調を気遣ってルイスは車いすを用意してくれていた。そして自らそれを押して下さっている。

―――こんなに親切にしてくださるなんて…まるで別人の様だわ

初めて受ける心配りに私は動揺を隠せなかった。

『君の事は嫌いじゃない』

ルイスの先日の発言を思い出す。

今までは私のワガママの所為で、ジョシュアは毎回命を落としていた。そのせいで、ルイスに疎まれ、憎まれ、嫌われ尽くされてしまう。

―――この人、嫌いじゃない相手にはこんな風に振る舞うのね…

思い切って自分の殻を破って行動して良かったと思った。死ぬ気の決意、というか実際そういうつもりだったのだけど。

―――それにしても、今回何故いつもと違うのかしら・・・ジョシュアは生き残り、婚約は保留なんて今までに無かった事だわ。いいえ、それでもきっと最後の結末は一緒に違いないわね。

私は小さくかぶりを振った。もしかしたら…なんて期待してはいけないのだ。

「着いたぞ」

ガゼボにはアフターヌーンのティーセットが用意されていた。

「…お茶を?私と?二人きりで!?」

「他に誰がいる?嫌なのか?」

「いえ、そういう意味ではありませんわ…」

私と殿下がお茶!?信じられない事が起こっている、二人っきりでお茶なんて今まで一度も無かったのに、と内心動揺しながら、目の前の5段ほどの階段を登る為に車いすから降りようとした。

「・・・・え?」

「医者から『健康ではあるが、まだ日常生活を普通に送れるほどの体力は整っていない』と聞いた」

まさかのお姫様抱っこ。ひょい、とルイスは私を抱き上げたのだ!

「あ、あ、あ、あ、あのっ!」

「転んで、あのフォレスト卿に睨まれるのはごめんだ。しっかり掴まれ」

「わ、私、歩けますわ!そ、それにお、重い…」

「つかまれ、と言っている。二度も言わせるな」

これ以上恥をかかせるなと言う事だ。こうなったら仕方ない。ぎゅ、と首に手を回す。こんなに近づいても良いのかしら。大丈夫なのかしら。

不安になったが目を合わせる事ができず視線を襟元に定める事にした。ふわり、と透明感たっぷりのシルバーアッシュの美しい髪が私の右耳を擽って思わず目を瞑る。それに何だかとってもいい匂いもする。

今までの私が悪役になってまで手に入れたかったひと。が、こんなに近くにいる。

近づこうとすればするほど、離れて行ったひと。今、離れようと決意した時に近寄れるなんて何と皮肉な事なんだろうか。

最初は『この世で一番でないと気が済まないというだけの理由』で婚約者の座を狙おうと動いた。皇太子の顔や性格なんてどうでも良かったのだ。王妃という座が欲しかっただけ…だけど、

聡明ですっきりした顔立ち、奥二重のきりりとした瞳、美しい立ち振る舞いに一瞬で心を奪われた。

私は、好きになってしまったのだ。彼を。

好きで堪らなかったあの日々の事が急に頭の中によみがえって…私は、

『今までの私がずっと叶えたかった事をしている』と、胸が高鳴りながらも、なんだか泣きたい気持ちでいっぱいになった。

―――嫌われずに終われるのだから、良かったじゃないの

そうよ、これ以上は贅沢というものだわ。最後に良い思い出が出来て良かったと思う事にしましょう。

「殿下、良い匂いがしますわね!」

そんな気持ちを誤魔化す為に、私はわざとふざけた口調で言った。

「君こそ。これは何の香水だ?」

くん、と首筋に顔を近づけられたのでびくりと身体が跳ねた。

「ひぇっ!!!ちょ!な、何をなさってっ!?」

「ふ、君は不意打ちに弱いな。ムスクの香りと、これはローズ?フリージア?甘い。」

耳元で囁くように言われた私は声にならない声を上げ、更に腕に力を入れた。ぎゃあ、と叫ばなかった事を褒めて欲しい。何なの?なんなの一体?これは!!!

今までとは全く違うルイスの対応にパニックになった私は、落ち着くまでたっぷりと10分はかかったと思う。いや、それ以上かもしれない。

私が腕の力を少し緩めたのが分かって、くつくつ、とルイスが肩を揺らした。

「・・・・悪趣味ですわ」

「君が先だ。俺のは何の香りか分かったか?」

「シストローズ、タイム、それからレモンも少し入ってますわね」

「さすが、グリーン家の娘。さて、そろそろお茶を淹れても良いか?」

「え、まさか殿下が?」

「俺はいつも自らお茶を淹れる。この宮中の5本の指に入る美味さだ」

知らなかった。というか、意外すぎる。私の前ではいつも無表情で会話も最低限だったから。

「それから、今日のクッキーは俺が焼いた」

「まさか!」

思わずルイスの顔を覗き込む。アイスブルーの瞳の目じりが下がって、食べてみるか?と尋ねられた。

「え、えぇ!」

「それから、」

まだサプライズが?と口を半開きにしながら待っていると、ルイズは顎で向こう側の椅子をさした。

「君の席はあっちだ」

そこで私はようやく、重要な事を思い出す。

「・・・・・・あ、お手間をお掛けした様ですわね、私」

我々は、とうの昔にガゼボに着いていた。私がパニックを起こしてルイスから剥がれなかった為、ルイスは私ごと椅子に座って落ち着くまで待っていたという訳で。つまり、

現在、絶賛『ルイスの膝の上』中なのである。

「このままでもいいぞ。茶は使用人に淹れさせて…」

ぎゅう、と腰に回された腕に力を入れられた。

「!!!!こ、これ以上はご勘弁くださいませ!」

これ以上の刺激は容量オーバーだ。続けたら倒れてしまう。私はルイスの手を離れふらふらになりながら自分の椅子へと移動して、そこでようやく自分を取り戻した。

そして私は陛下の驚くほど美味しい紅茶と、まぁまぁな味のクッキーを満喫して王宮を後にした。

「今日の事は一生の思い出ですわ。大切にします」

帰りの馬車の中でルイスへ感謝の気持ちを言葉にした。

「大げさだな、またいつでも用意してやる」

ルイスの言葉に、曖昧に笑って返事を誤魔化した。

この一回でもう十分だ、最後に良い思い出となった、とは言えないから。

それにこれ以上は未練が残ってしまいそうな予感がする―――…

―――『行って来たら?色々変わるかもしれないわよ』

あぁ、ソフィア、私、色々変わってしまいそうで怖いわ。

そうならない様に、この感情が育たない様に、私はこれに蓋をする事を決めた。

0

お気に入りに追加

51

あなたにおすすめの小説

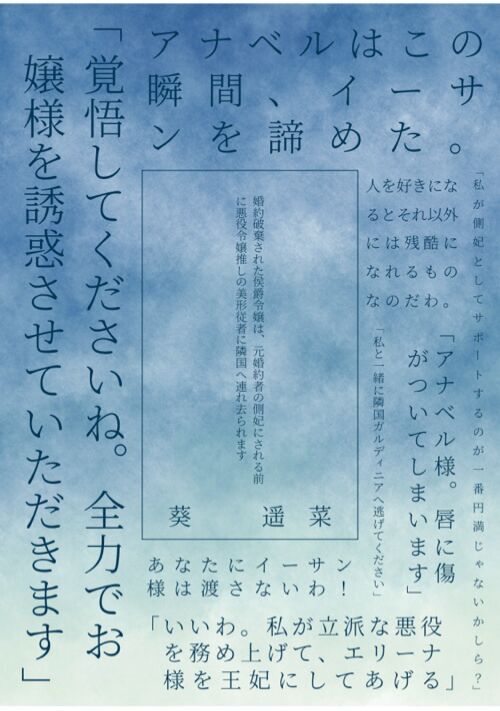

婚約破棄された侯爵令嬢は、元婚約者の側妃にされる前に悪役令嬢推しの美形従者に隣国へ連れ去られます

葵 遥菜

恋愛

アナベル・ハワード侯爵令嬢は婚約者のイーサン王太子殿下を心から慕い、彼の伴侶になるための勉強にできる限りの時間を費やしていた。二人の仲は順調で、結婚の日取りも決まっていた。

しかし、王立学園に入学したのち、イーサン王太子は真実の愛を見つけたようだった。

お相手はエリーナ・カートレット男爵令嬢。

二人は相思相愛のようなので、アナベルは将来王妃となったのち、彼女が側妃として召し上げられることになるだろうと覚悟した。

「悪役令嬢、アナベル・ハワード! あなたにイーサン様は渡さない――!」

アナベルはエリーナから「悪」だと断じられたことで、自分の存在が二人の邪魔であることを再認識し、エリーナが王妃になる道はないのかと探り始める――。

「エリーナ様を王妃に据えるにはどうしたらいいのかしらね、エリオット?」

「一つだけ方法がございます。それをお教えする代わりに、私と約束をしてください」

「どんな約束でも守るわ」

「もし……万が一、王太子殿下がアナベル様との『婚約を破棄する』とおっしゃったら、私と一緒に隣国ガルディニアへ逃げてください」

これは、悪役令嬢を溺愛する従者が合法的に推しを手に入れる物語である。

※タイトル通りのご都合主義なお話です。

※他サイトにも投稿しています。

もう死んでしまった私へ

ツカノ

恋愛

私には前世の記憶がある。

幼い頃に母と死別すれば最愛の妻が短命になった原因だとして父から厭われ、婚約者には初対面から冷遇された挙げ句に彼の最愛の聖女を虐げたと断罪されて塵のように捨てられてしまった彼女の悲しい記憶。それなのに、今世の世界で聖女も元婚約者も存在が煙のように消えているのは、何故なのでしょうか?

今世で幸せに暮らしているのに、聖女のそっくりさんや謎の婚約者候補が現れて大変です!!

ゆるゆる設定です。

もう彼女でいいじゃないですか

キムラましゅろう

恋愛

ある日わたしは婚約者に婚約解消を申し出た。

常にわたし以外の女を腕に絡ませている事に耐えられなくなったからだ。

幼い頃からわたしを溺愛する婚約者は婚約解消を絶対に認めないが、わたしの心は限界だった。

だからわたしは行動する。

わたしから婚約者を自由にするために。

わたしが自由を手にするために。

残酷な表現はありませんが、

性的なワードが幾つが出てきます。

苦手な方は回れ右をお願いします。

小説家になろうさんの方では

ifストーリーを投稿しております。

村娘になった悪役令嬢

枝豆@敦騎

恋愛

父が連れてきた妹を名乗る少女に出会った時、公爵令嬢スザンナは自分の前世と妹がヒロインの乙女ゲームの存在を思い出す。

ゲームの知識を得たスザンナは自分が将来妹の殺害を企てる事や自分が父の実子でない事を知り、身分を捨て母の故郷で平民として暮らすことにした。

村娘になった少女が行き倒れを拾ったり、ヒロインに連れ戻されそうになったり、悪役として利用されそうになったりしながら最後には幸せになるお話です。

※他サイトにも掲載しています。(他サイトに投稿したものと異なっている部分があります)

アルファポリスのみ後日談投稿しております。

私が死んだあとの世界で

もちもち太郎

恋愛

婚約破棄をされ断罪された公爵令嬢のマリーが死んだ。

初めはみんな喜んでいたが、時が経つにつれマリーの重要さに気づいて後悔する。

だが、もう遅い。なんてったって、私を断罪したのはあなた達なのですから。

女官になるはずだった妃

夜空 筒

恋愛

女官になる。

そう聞いていたはずなのに。

あれよあれよという間に、着飾られた私は自国の皇帝の妃の一人になっていた。

しかし、皇帝のお迎えもなく

「忙しいから、もう後宮に入っていいよ」

そんなノリの言葉を彼の側近から賜って後宮入りした私。

秘書省監のならびに本の虫である父を持つ、そんな私も無類の読書好き。

朝議が始まる早朝に、私は父が働く文徳楼に通っている。

そこで好きな著者の本を借りては、殿舎に籠る毎日。

皇帝のお渡りもないし、既に皇后に一番近い妃もいる。

縁付くには程遠い私が、ある日を境に平穏だった日常を壊される羽目になる。

誰とも褥を共にしない皇帝と、女官になるつもりで入ってきた本の虫妃の話。

更新はまばらですが、完結させたいとは思っています。

多分…

マイナー18禁乙女ゲームのヒロインになりました

東 万里央(あずま まりお)

恋愛

十六歳になったその日の朝、私は鏡の前で思い出した。この世界はなんちゃってルネサンス時代を舞台とした、18禁乙女ゲーム「愛欲のボルジア」だと言うことに……。私はそのヒロイン・ルクレツィアに転生していたのだ。

攻略対象のイケメンは五人。ヤンデレ鬼畜兄貴のチェーザレに男の娘のジョバンニ。フェロモン侍従のペドロに影の薄いアルフォンソ。大穴の変人両刀のレオナルド……。ハハッ、ロクなヤツがいやしねえ! こうなれば修道女ルートを目指してやる!

そんな感じで涙目で爆走するルクレツィアたんのお話し。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる