14 / 18

三章 臼内岳ターミナル

Soaring

しおりを挟む

段ボールの中には、レンズ付きの照明器具や、網目の大きな白い布、スコップ、そして虫除けのスプレーなど、野外実習で使うらしい道具がぎっしりと詰め込まれ、隅の方にこっそりと酒瓶が混ぜられていた。

荷ほどきを手伝った史岐も、当然その光景を目にする事になり、神保教授は「工学部の先生方には内緒にしといてくれなあ」と気恥ずかしそうに笑ったが、研究の為とはいえたった一人でこの小屋に寝泊まりしている事を思うと、それぐらいの人間臭さを持ってくれていた方が、むしろ安心できるというものだった。

神保教授は台車ごと荷物を引き取ってくれたので、二人は手ぶらで帰路に着く事が出来た。

山の天気は変わりやすいとよく言うが、来た時と変わらない青空が広がっている。少し雲が出てきたが、風は穏やかで、雪解け水の匂いをふくんだ空気がかすかに甘く感じられた。

「お昼を過ぎたら、あっという間に日没です。急ぎましょう」

そう言って早足に先を歩いていた利玖が、吊り橋の手前で、ふと足を止めた。

しばらく黙ったまま、反対側からやって来る登山客をやり過ごして、辺りに人がいなくなると、そっと覗き見るように史岐の方を振り向いた。

「少し、寄り道をしたいのですが」

吊り橋を横に見ながら歩いていくと、途中で、道端の草むらに分け入っていく小道が現れた。看板も何も立っていない所だったので、利玖がいなければ間違いなく見落としていただろう。

迷う素振りも見せずに、草をかき分けて小道に入っていった利玖は、史岐がついて来ていない事に気づくと、周囲の枝葉を押しのけながら声を上げた。

「大丈夫ですよ。兄さんと神保先生には許可を得ています」

「いや、僕はいいよ。ここで待ってるから」

「駄目です。史岐さんが来ないと意味がありません」

そう言いながら、利玖は一人でどんどん進んでいく。

そのうち茂みに埋もれて完全に姿が見えなくなってしまうのではないか、と思うと心配になって、仕方なく史岐も小道に入った。

何度押さえつけても跳ね起きてくる、ばね仕掛けのような草に顔をしかめながら利玖の後を追うと、やがて視界が開けた。

山に穿たれた穴のような湖が、ひたひたと水をたたえている。

対岸までの距離は五十メートルほどだろうか。岸辺をうっすらと靄が覆い、波のない湖面は磨かれた鋼のように冷たい光を放っていた。

無造作に、湖の方に歩いて行こうとした史岐は、ふいに、びくっと足を止めた。それを見て、利玖は目を伏せた。

「この付近一帯では、飛び抜けて神聖な場所だと文献に記されていましたので」

「知っていて連れてきたのかよ……」

「長居はまずいのなら撤退します。どうですか」

史岐は唇を噛んだ。

幸い、湖畔には、町中でも見かけるような大人しい妖しかいない。だが、下手をすれば神格が体を癒やしに来てもおかしくないほど、濃く、純粋な霊気が充満していた。山から湧き出た水が滞留している場所であるという事も、その理由の一つなのだろう。

「五分くらいなら、大丈夫」

「わかりました」

利玖は湖の対岸に目を向けた。

しかし、彼女の視線の先に妖はいない。

「わたし、一度、妖を見てみたかったのです」

「え……」史岐は驚いて利玖を見下ろした。「だって、見えるから今、そんな事になってるんじゃないの」

「あれが初めてです。なので、本当に驚いたのです」

利玖は、地面の乾いた所を探して腰を下ろした。

「曾祖父の話はしましたよね。彼は、明確に垣根を作って、妖と他の動植物を区別する事を避けようとしていたように思います。人間の目に映らず、五感で捉えられない物など山ほどある、と……。わたしも概ね同じ意見です」

両手で膝を抱きよせて、利玖は、ぽつりぽつりと話した。

「新しい物見たさな気持ちも少しはありますが、たぶん、わたしは、世界は人間が認識しているよりもずっと複雑に絡み合っていて、知らない事が山ほどあるのだという事を確かめたいのかもしれません」

それから、史岐を見上げて、きまりが悪そうに肩をすぼめた。

「あなたと一緒に来れば、あるいは……、と思ったのですが、楽観が過ぎましたね」

「もしかして、初めからそれが目的で?」

「そんな事はありません。多く見積もっても五十パーセントです」

「半分じゃん」

史岐は苦笑しながら、利玖の隣に腰を下ろした。

利玖は、諦めずに妖の姿を探している。その真剣な横顔を見つめながら、史岐はしばらく、ひんやりとした湖畔の空気の流れを頬に感じた。

それから、利玖に片手を差し出して、言った。

「あのさ。手、繋いでみる?」

途端に、利玖は、振り向くと同時に立ち上がって、史岐から体一つ分の距離を取ってしゃがみ込んだ。

そのまま、じっとこちらを睨んでいる。

もし、彼女にネコのような尻尾でも生えていたら、警戒心を露わにして尻尾の先で地面を叩いているのが見えたに違いない。

「見える人と触れ合っていると、ちょっとだけ感じられるようになる事もあるらしいよ」

そう教えると、利玖はまっしぐらに史岐の元に飛んできて手首を掴んだ。

「……何も変わりありませんが」

史岐は、利玖の耳元で「向こうに気取られるとまずいから、横目で見るくらいにしてね」とささやいてから、妖がいる位置を教えた。

利玖は緊張した面持ちでゆっくりと視線を動かしていたが、その表情が晴れる事はなかった。

「触れ合っている面積が少ないからかも……」

利玖が呟き、史岐の顔を見る。

「嫌だ」

「まだ何も言っていませんが」

「いや、つい反射で」

「わたしを肩車、あるいはおぶってみるというのはどうでしょう?」

「…………」

いつの間にかナンバーを知られていた愛車の姿が、脳裏をよぎった。

しかし、自分から言い出した手前、無下に断るのも悪く思われて、史岐は背後に人がいないのを確認してから、

「じゃあ、前者で」

と答えた。

利玖の体は驚くほど軽かった。──軽いだろう、とは思っていたが、その予想を容易く超えて、強い風が吹いたら、舞い上がって、飛ばされてしまうのではないかとさえ思えた。しっかり力を入れて押さえつけておきたかったが、何せ手をかけているのが彼女の腿である為、どうにも力加減に困る。

その時、頭上で、利玖が息を呑むのが聞こえた。

「見えた?」

返事の代わりに、頭に置かれている手が、ぎゅっと握りしめられた。

「……あんなに綺麗な衣を着た方も、いるのですね」

「うん。あれは、普段は人里とか、もっと人間が大勢いる所で暮らしているものだね。ここに住み着いているわけじゃないと思う。僕らと同じように、臼内岳の景色を見ようとして登って来たんじゃないかな」

夏の朝に咲く花のような、淡い青色の衣を纏ったその妖を、利玖は食い入るように見つめていたが、史岐が最初に提示した五分という限界を思い出したのだろう。いくらも経たないうちに、下ろしてほしいと頼んだ。

地面に立った利玖は、震えている手を胸に当てて息を整えると、声をつまらせながら、ありがとうございました、と言った。

バスターミナルに着き、車に乗り込んだ後も、利玖はずっと窓の外を見つめていた。物思いにふけっているようにも、話す気力も残っていないほど疲れ切っているようにも見える、虚ろな表情だった。

そんな彼女の姿を見るのは初めてだったので、こちらから何か話した方がいいのか、とも思ったが、手頃な話題が思いつかず、史岐は目的地まで車の運転に集中する事にした。

カーナビゲーション・システムには、利玖が入力した目的地が設定され、車はその誘導に従って山道を下っている。山の麓まで降りずに、峠の途中で脇道に入った。

急なカーブが続く細い車道を進んで、寂れた温泉に到着すると、利玖は一気に活力に満ちた表情を取り戻した。

「不定休な上に、冬季はそもそも営業していない、観光施設からも離れている穴場中の穴場……。ついに来る事が出来ました」

そして、てきぱきと入浴の準備を整え、

「四十五分ほどで上がります」

と告げると、意気揚々と女湯の暖簾をくぐっていった。

穴場中の穴場、と聞いて、史岐は、ちょっと自分でも入ってみたい気持ちがうずいたが、結局、ロビーの利用券だけを買って、利玖が上がってくるまで缶コーヒーを飲んだり、本棚に置かれている漫画を読んだりして時間を潰した。

温泉に浸かってふやけた頭で、暗い山道を運転したくなかったし、建物全体と比べたって実家の風呂の方がまだ広いじゃないか、と思ったのだ。

荷ほどきを手伝った史岐も、当然その光景を目にする事になり、神保教授は「工学部の先生方には内緒にしといてくれなあ」と気恥ずかしそうに笑ったが、研究の為とはいえたった一人でこの小屋に寝泊まりしている事を思うと、それぐらいの人間臭さを持ってくれていた方が、むしろ安心できるというものだった。

神保教授は台車ごと荷物を引き取ってくれたので、二人は手ぶらで帰路に着く事が出来た。

山の天気は変わりやすいとよく言うが、来た時と変わらない青空が広がっている。少し雲が出てきたが、風は穏やかで、雪解け水の匂いをふくんだ空気がかすかに甘く感じられた。

「お昼を過ぎたら、あっという間に日没です。急ぎましょう」

そう言って早足に先を歩いていた利玖が、吊り橋の手前で、ふと足を止めた。

しばらく黙ったまま、反対側からやって来る登山客をやり過ごして、辺りに人がいなくなると、そっと覗き見るように史岐の方を振り向いた。

「少し、寄り道をしたいのですが」

吊り橋を横に見ながら歩いていくと、途中で、道端の草むらに分け入っていく小道が現れた。看板も何も立っていない所だったので、利玖がいなければ間違いなく見落としていただろう。

迷う素振りも見せずに、草をかき分けて小道に入っていった利玖は、史岐がついて来ていない事に気づくと、周囲の枝葉を押しのけながら声を上げた。

「大丈夫ですよ。兄さんと神保先生には許可を得ています」

「いや、僕はいいよ。ここで待ってるから」

「駄目です。史岐さんが来ないと意味がありません」

そう言いながら、利玖は一人でどんどん進んでいく。

そのうち茂みに埋もれて完全に姿が見えなくなってしまうのではないか、と思うと心配になって、仕方なく史岐も小道に入った。

何度押さえつけても跳ね起きてくる、ばね仕掛けのような草に顔をしかめながら利玖の後を追うと、やがて視界が開けた。

山に穿たれた穴のような湖が、ひたひたと水をたたえている。

対岸までの距離は五十メートルほどだろうか。岸辺をうっすらと靄が覆い、波のない湖面は磨かれた鋼のように冷たい光を放っていた。

無造作に、湖の方に歩いて行こうとした史岐は、ふいに、びくっと足を止めた。それを見て、利玖は目を伏せた。

「この付近一帯では、飛び抜けて神聖な場所だと文献に記されていましたので」

「知っていて連れてきたのかよ……」

「長居はまずいのなら撤退します。どうですか」

史岐は唇を噛んだ。

幸い、湖畔には、町中でも見かけるような大人しい妖しかいない。だが、下手をすれば神格が体を癒やしに来てもおかしくないほど、濃く、純粋な霊気が充満していた。山から湧き出た水が滞留している場所であるという事も、その理由の一つなのだろう。

「五分くらいなら、大丈夫」

「わかりました」

利玖は湖の対岸に目を向けた。

しかし、彼女の視線の先に妖はいない。

「わたし、一度、妖を見てみたかったのです」

「え……」史岐は驚いて利玖を見下ろした。「だって、見えるから今、そんな事になってるんじゃないの」

「あれが初めてです。なので、本当に驚いたのです」

利玖は、地面の乾いた所を探して腰を下ろした。

「曾祖父の話はしましたよね。彼は、明確に垣根を作って、妖と他の動植物を区別する事を避けようとしていたように思います。人間の目に映らず、五感で捉えられない物など山ほどある、と……。わたしも概ね同じ意見です」

両手で膝を抱きよせて、利玖は、ぽつりぽつりと話した。

「新しい物見たさな気持ちも少しはありますが、たぶん、わたしは、世界は人間が認識しているよりもずっと複雑に絡み合っていて、知らない事が山ほどあるのだという事を確かめたいのかもしれません」

それから、史岐を見上げて、きまりが悪そうに肩をすぼめた。

「あなたと一緒に来れば、あるいは……、と思ったのですが、楽観が過ぎましたね」

「もしかして、初めからそれが目的で?」

「そんな事はありません。多く見積もっても五十パーセントです」

「半分じゃん」

史岐は苦笑しながら、利玖の隣に腰を下ろした。

利玖は、諦めずに妖の姿を探している。その真剣な横顔を見つめながら、史岐はしばらく、ひんやりとした湖畔の空気の流れを頬に感じた。

それから、利玖に片手を差し出して、言った。

「あのさ。手、繋いでみる?」

途端に、利玖は、振り向くと同時に立ち上がって、史岐から体一つ分の距離を取ってしゃがみ込んだ。

そのまま、じっとこちらを睨んでいる。

もし、彼女にネコのような尻尾でも生えていたら、警戒心を露わにして尻尾の先で地面を叩いているのが見えたに違いない。

「見える人と触れ合っていると、ちょっとだけ感じられるようになる事もあるらしいよ」

そう教えると、利玖はまっしぐらに史岐の元に飛んできて手首を掴んだ。

「……何も変わりありませんが」

史岐は、利玖の耳元で「向こうに気取られるとまずいから、横目で見るくらいにしてね」とささやいてから、妖がいる位置を教えた。

利玖は緊張した面持ちでゆっくりと視線を動かしていたが、その表情が晴れる事はなかった。

「触れ合っている面積が少ないからかも……」

利玖が呟き、史岐の顔を見る。

「嫌だ」

「まだ何も言っていませんが」

「いや、つい反射で」

「わたしを肩車、あるいはおぶってみるというのはどうでしょう?」

「…………」

いつの間にかナンバーを知られていた愛車の姿が、脳裏をよぎった。

しかし、自分から言い出した手前、無下に断るのも悪く思われて、史岐は背後に人がいないのを確認してから、

「じゃあ、前者で」

と答えた。

利玖の体は驚くほど軽かった。──軽いだろう、とは思っていたが、その予想を容易く超えて、強い風が吹いたら、舞い上がって、飛ばされてしまうのではないかとさえ思えた。しっかり力を入れて押さえつけておきたかったが、何せ手をかけているのが彼女の腿である為、どうにも力加減に困る。

その時、頭上で、利玖が息を呑むのが聞こえた。

「見えた?」

返事の代わりに、頭に置かれている手が、ぎゅっと握りしめられた。

「……あんなに綺麗な衣を着た方も、いるのですね」

「うん。あれは、普段は人里とか、もっと人間が大勢いる所で暮らしているものだね。ここに住み着いているわけじゃないと思う。僕らと同じように、臼内岳の景色を見ようとして登って来たんじゃないかな」

夏の朝に咲く花のような、淡い青色の衣を纏ったその妖を、利玖は食い入るように見つめていたが、史岐が最初に提示した五分という限界を思い出したのだろう。いくらも経たないうちに、下ろしてほしいと頼んだ。

地面に立った利玖は、震えている手を胸に当てて息を整えると、声をつまらせながら、ありがとうございました、と言った。

バスターミナルに着き、車に乗り込んだ後も、利玖はずっと窓の外を見つめていた。物思いにふけっているようにも、話す気力も残っていないほど疲れ切っているようにも見える、虚ろな表情だった。

そんな彼女の姿を見るのは初めてだったので、こちらから何か話した方がいいのか、とも思ったが、手頃な話題が思いつかず、史岐は目的地まで車の運転に集中する事にした。

カーナビゲーション・システムには、利玖が入力した目的地が設定され、車はその誘導に従って山道を下っている。山の麓まで降りずに、峠の途中で脇道に入った。

急なカーブが続く細い車道を進んで、寂れた温泉に到着すると、利玖は一気に活力に満ちた表情を取り戻した。

「不定休な上に、冬季はそもそも営業していない、観光施設からも離れている穴場中の穴場……。ついに来る事が出来ました」

そして、てきぱきと入浴の準備を整え、

「四十五分ほどで上がります」

と告げると、意気揚々と女湯の暖簾をくぐっていった。

穴場中の穴場、と聞いて、史岐は、ちょっと自分でも入ってみたい気持ちがうずいたが、結局、ロビーの利用券だけを買って、利玖が上がってくるまで缶コーヒーを飲んだり、本棚に置かれている漫画を読んだりして時間を潰した。

温泉に浸かってふやけた頭で、暗い山道を運転したくなかったし、建物全体と比べたって実家の風呂の方がまだ広いじゃないか、と思ったのだ。

0

お気に入りに追加

2

あなたにおすすめの小説

校長室のソファの染みを知っていますか?

フルーツパフェ

大衆娯楽

校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。

しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。

座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

YESか農家

ノイア異音

キャラ文芸

中学1年生の東 伊奈子(あずま いなこ)は、お年玉を全て農機具に投資する変わり者だった。

彼女は多くは語らないが、農作業をするときは饒舌にそして熱く自分の思想を語る。そんな彼女に巻き込まれた僕らの物語。

お稲荷様と私のほっこり日常レシピ

夕日(夕日凪)

キャラ文芸

その小さなお稲荷様は私…古橋はるかの家の片隅にある。それは一族繁栄を担ってくれている我が家にとって大事なお稲荷様なのだとか。そのお稲荷様に毎日お供え物をするのが我が家の日課なのだけれど、両親が長期の海外出張に行くことになってしまい、お稲荷様のご飯をしばらく私が担当することに。

そして一人暮らしの一日目。

いつもの通りにお供えをすると「まずい!」という一言とともにケモミミの男性が社から飛び出してきて…。

『私のために料理の腕を上げろ!このバカ娘!』

そんなこんなではじまる、お稲荷様と女子高生のほっこり日常レシピと怪異のお話。

キャラ文芸対象であやかし賞をいただきました!ありがとうございます!

現在アルファポリス様より書籍化進行中です。

10/25に作品引き下げをさせていただきました!

探偵尾賀叉反『騒乱の街』

安田 景壹

キャラ文芸

いつの頃からか、彼らはこの世に誕生した。体に動植物の一部が発現した人間《フュージョナー》

その特異な外見から、普通の人間に忌み嫌われ、両者は長きに渡って争いを繰り返した。

そうして、お互いが平和に生きられる道を探り当て、同じ文明社会で生きるようになってから、半世紀が過ぎた。

エクストリームシティ構想によって生まれた関東最大の都市<ナユタ市>の旧市街で、探偵業を営む蠍の尾を持つフュージョナー、尾賀叉反は犯罪計画の計画書を持ってヤクザから逃亡したトカゲの尾を持つ男、深田の足取りを追っていた。

一度は深田を確保したものの、謎の計画書を巡り叉反は事件に巻き込まれていく……。

AB型のセツメイ中だ! オラァッ!

アノオシキリ

キャラ文芸

“だれか私にキンタマを貸しなさいよッ!”

こんなド直球な下ネタを冒頭に添えるギャグノベルがほかにあるか?

ストーリーをかなぐり捨てた笑い一本で勝負した俺の四コマ風ノベルを読んでくれ!

そして批評してくれ! 批判も大歓迎だ!

どうせ誰も見ていないから言うが、

そこらにありふれた主人公とヒロインの、クスリともしねえ、大声出せばかねがね成立していると勘違いされる、しょうもないボケとツッコミが大嫌いだ! センスがねえ!

俺のセンスを見ろ! つまらなかったら狂ったように批判しろ!

それでも、

読んで少しでも笑ったのなら俺の勝ちだねッ!

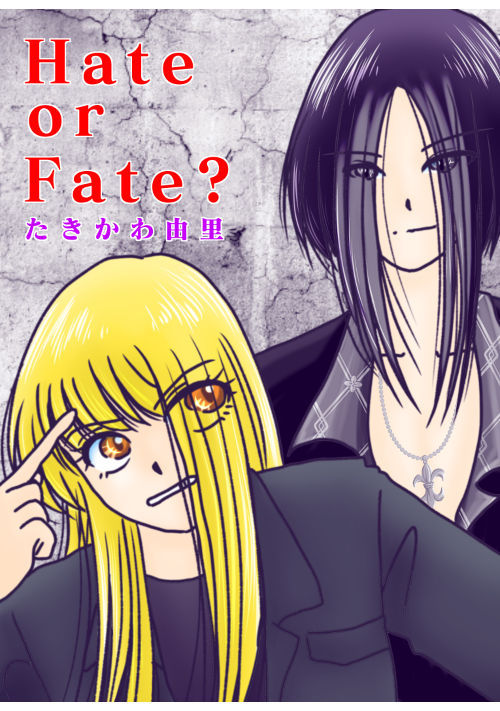

Hate or Fate?

たきかわ由里

キャラ文芸

Storm in the Nightfall 第1作

26歳の優哉は、サポートドラマーやスタジオミュージシャンとして活動する、実力派ドラマー。

ヘヴィメタルを愛してやまない優哉がひょんなことから加入したヴィジュアル系バンド・ベルノワールは、クールなワンマンベーシスト宵闇がリーダーとして牽引する、見た目だけで演奏力がないバンドでした。

宵闇と真正面からぶつかり合いながら、ベルノワールの活動にのめり込んでいく「夕」こと優哉。

そして迎える初ライブ!

音楽に恋に駆け回る優哉の、燃えるように熱いヴィジュ根(ヴィジュアル系根性)ストーリー!!

全36話。毎日20:30更新です。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる