30 / 142

スイ

〈11〉

しおりを挟む

「……俺、五年前にここのパトカーとして働くことになったんですけど」

外に目を向けたまま男は独り言のように呟く。

「それからずっと様々な事故現場を見てきました。事故の理由は様々でした。どの事故でも車達は傷つき悲しんでいましたが、それを見ても最初はなんとも思わなかったのです。目の前の光景をあたかも別の世界での出来事のように捉えていたのです。俺は決して彼らの心に寄り添ってなどいませんでした。しかし、今思えばそのほうが幸せだったのかもしれません」

男が疲れたような笑みを浮かべた。

パトカーのサイレンが鳴り出すのが聞こえた。どこかに出動するらしい。

「しかし、ある事故を見たときに俺は変わったんです」

目の前の道路を走っていくパトカーを男が軽く目で追う。

「それはタクシーの事故でした。後から聞いた話によると、運転手が歩行者を避けようとハンドルを切ったことで起きた事故だったそうです。よけた際に縁石にぶつかり、それによって車体が回転したようで、事故現場にはタクシーがひっくり返っていました」

愛昼はその光景を頭に浮かべ、そして後悔した。タクシーの運転手のことを思うと体が震える。

男は愛昼の様子を気にせずに続ける。

「なんとか運転手は助け出されたようですが、頭と顔からかなり出血をしていたと聞きました。そんな運転手を目の当たりにしたタクシーは、何度も運転手に呼びかけた後、呆然として『これは夢だ、夢に決まってる』とうわ言のように何度も呟いていました」

淡々と感情なく語られる物語。まるで遠い昔の遠い国の話をしているようだったが、それがすぐ付近で今もなお起こるかもしれない物語であることを愛昼は知っている。

「そのタクシーは泣き叫ぶようなことはしませんでした。ただひたすら黙って成り行きを見つめていました。彼が何を考えていたかは正確には俺にはわかりません。しかし、いっそ感情を露にしてくれたほうが俺にはよかった」

男は顔をあげた。無感情な目が青空を映す。

「感情を爆発させても無駄だと彼は分かっていたのでしょう。ですから彼は、内面で哀しみを含めた全ての感情を押し殺したのです。彼は普通の車には感じたことのないそれらの激情に戸惑いながらも必死に耐えていたのでしょう。彼の凄惨な心情は巨大な波のように俺にも伝わってきました。それはたいそう恐ろしいものでした。そのとき『もし俺が彼だったとしたら、俺は一体どうなっていたのだろう』とふと思いました」

「それからというものの、俺は様々な事故現場にいる車達の哀しみが直に感じ取れるようになったのです。俺はやっと、目の前のことを自分のことのように捉えられるようになったのです。そして、それによって俺はひどく苦しむようになったのです」

男は一気にそこまで話終えると黙りこんだ。

愛昼は黙ったまま遠くで聞こえる十二時を知らせる放送の音を聞いていた。

男は疲れたようにはあと小さく息をはいた。そしてサッシの上で腕を組み、その上に顎をのせた。

愛昼は今、静かに驚いていた。

正直なところ、男を含め車がそこまでいろいろなことを考えているとは知らなかったのだ。話せはするが、子供のように皆無邪気で悩み事とは無縁なものだと思っていたのだ。

「……車も人間のように、そんなに酷く悲しむなんて知らなかったわ」

愛昼の言葉に男が寂しそうに言う。

「まあ、それはそうですよね。そもそも普通の人間は俺達の声さえも聞こえないんですから」

それを黙って聞く愛昼のお腹がぐうう、となった。愛昼は顔を赤らめお腹を押さえ、能天気な自分のお腹に怒る。それを見て男が小さく笑った。

もうすっかりお昼になっている。気恥ずかしさもあり、ここから退散しようと思って、自分が男に会いにきた理由を思い出した。

愛昼は姿勢を正すと男を見た。そして男と目を合わせゆっくりと口を開く。

「被害者が亡くなったわ」

愛昼はぽつりと言った。今、部屋の中は静寂に支配されていたため、彼女の声だけが染みるように辺りに響いた。

「……そうですか」

男はそれだけ言うと背を伸ばし窓から離れた。そして長机に置いてあった制帽をとり、目深く頭に被った。

そのまま彼は静かに姿を消した。ちゃりん、と鍵が床に落ちる。

愛昼はそれを拾うとポケットにいれた。そして部屋から出ると扉を閉め、その場を立ち去った。

外に目を向けたまま男は独り言のように呟く。

「それからずっと様々な事故現場を見てきました。事故の理由は様々でした。どの事故でも車達は傷つき悲しんでいましたが、それを見ても最初はなんとも思わなかったのです。目の前の光景をあたかも別の世界での出来事のように捉えていたのです。俺は決して彼らの心に寄り添ってなどいませんでした。しかし、今思えばそのほうが幸せだったのかもしれません」

男が疲れたような笑みを浮かべた。

パトカーのサイレンが鳴り出すのが聞こえた。どこかに出動するらしい。

「しかし、ある事故を見たときに俺は変わったんです」

目の前の道路を走っていくパトカーを男が軽く目で追う。

「それはタクシーの事故でした。後から聞いた話によると、運転手が歩行者を避けようとハンドルを切ったことで起きた事故だったそうです。よけた際に縁石にぶつかり、それによって車体が回転したようで、事故現場にはタクシーがひっくり返っていました」

愛昼はその光景を頭に浮かべ、そして後悔した。タクシーの運転手のことを思うと体が震える。

男は愛昼の様子を気にせずに続ける。

「なんとか運転手は助け出されたようですが、頭と顔からかなり出血をしていたと聞きました。そんな運転手を目の当たりにしたタクシーは、何度も運転手に呼びかけた後、呆然として『これは夢だ、夢に決まってる』とうわ言のように何度も呟いていました」

淡々と感情なく語られる物語。まるで遠い昔の遠い国の話をしているようだったが、それがすぐ付近で今もなお起こるかもしれない物語であることを愛昼は知っている。

「そのタクシーは泣き叫ぶようなことはしませんでした。ただひたすら黙って成り行きを見つめていました。彼が何を考えていたかは正確には俺にはわかりません。しかし、いっそ感情を露にしてくれたほうが俺にはよかった」

男は顔をあげた。無感情な目が青空を映す。

「感情を爆発させても無駄だと彼は分かっていたのでしょう。ですから彼は、内面で哀しみを含めた全ての感情を押し殺したのです。彼は普通の車には感じたことのないそれらの激情に戸惑いながらも必死に耐えていたのでしょう。彼の凄惨な心情は巨大な波のように俺にも伝わってきました。それはたいそう恐ろしいものでした。そのとき『もし俺が彼だったとしたら、俺は一体どうなっていたのだろう』とふと思いました」

「それからというものの、俺は様々な事故現場にいる車達の哀しみが直に感じ取れるようになったのです。俺はやっと、目の前のことを自分のことのように捉えられるようになったのです。そして、それによって俺はひどく苦しむようになったのです」

男は一気にそこまで話終えると黙りこんだ。

愛昼は黙ったまま遠くで聞こえる十二時を知らせる放送の音を聞いていた。

男は疲れたようにはあと小さく息をはいた。そしてサッシの上で腕を組み、その上に顎をのせた。

愛昼は今、静かに驚いていた。

正直なところ、男を含め車がそこまでいろいろなことを考えているとは知らなかったのだ。話せはするが、子供のように皆無邪気で悩み事とは無縁なものだと思っていたのだ。

「……車も人間のように、そんなに酷く悲しむなんて知らなかったわ」

愛昼の言葉に男が寂しそうに言う。

「まあ、それはそうですよね。そもそも普通の人間は俺達の声さえも聞こえないんですから」

それを黙って聞く愛昼のお腹がぐうう、となった。愛昼は顔を赤らめお腹を押さえ、能天気な自分のお腹に怒る。それを見て男が小さく笑った。

もうすっかりお昼になっている。気恥ずかしさもあり、ここから退散しようと思って、自分が男に会いにきた理由を思い出した。

愛昼は姿勢を正すと男を見た。そして男と目を合わせゆっくりと口を開く。

「被害者が亡くなったわ」

愛昼はぽつりと言った。今、部屋の中は静寂に支配されていたため、彼女の声だけが染みるように辺りに響いた。

「……そうですか」

男はそれだけ言うと背を伸ばし窓から離れた。そして長机に置いてあった制帽をとり、目深く頭に被った。

そのまま彼は静かに姿を消した。ちゃりん、と鍵が床に落ちる。

愛昼はそれを拾うとポケットにいれた。そして部屋から出ると扉を閉め、その場を立ち去った。

0

お気に入りに追加

1

あなたにおすすめの小説

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由

フルーツパフェ

大衆娯楽

クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。

トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。

いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。

考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。

赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。

言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。

たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

ちょっと大人な体験談はこちらです

神崎未緒里

恋愛

本当にあった!?かもしれない

ちょっと大人な体験談です。

日常に突然訪れる刺激的な体験。

少し非日常を覗いてみませんか?

あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?

※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに

Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。

※不定期更新です。

※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

小さなことから〜露出〜えみ〜

サイコロ

恋愛

私の露出…

毎日更新していこうと思います

よろしくおねがいします

感想等お待ちしております

取り入れて欲しい内容なども

書いてくださいね

よりみなさんにお近く

考えやすく

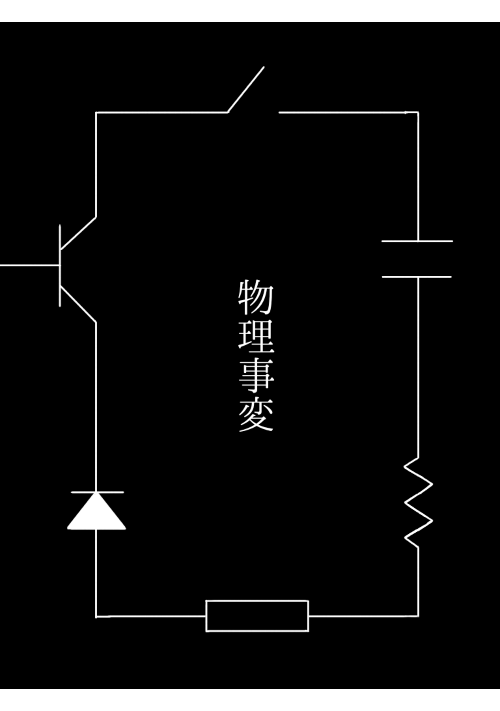

物理事変

シュレディンガーのうさぎ

キャラ文芸

住民たちと協力して、物理の公式を取り戻せ!

とある学校の物理教師が、真空放電管を盗んだ犯人を追いかけているうちに、理科の国の物理地方に入り込んでしまった。そこでは、物理の公式が何者かに次々と消されるという事件が起こっており、このままでは物理という教科自体が消えてしまうという危機に見舞われていた。物理教師は理科の国の王、ボルトに公式を取り戻すよう頼まれ、物理地方の住民たちと協力して公式を取り戻していくうちに、理科の国が抱える問題に巻き込まれていく。

*教科事変シリーズ二作目です。シリーズ物ですが前作の化学事変を知らなくても楽しめます。でも読んでおくともっと楽しめると思います。

百合系サキュバスにモテてしまっていると言う話

釧路太郎

キャラ文芸

名門零楼館高校はもともと女子高であったのだが、様々な要因で共学になって数年が経つ。

文武両道を掲げる零楼館高校はスポーツ分野だけではなく進学実績も全国レベルで見ても上位に食い込んでいるのであった。

そんな零楼館高校の歴史において今まで誰一人として選ばれたことのない“特別指名推薦”に選ばれたのが工藤珠希なのである。

工藤珠希は身長こそ平均を超えていたが、運動や学力はいたって平均クラスであり性格の良さはあるものの特筆すべき才能も無いように見られていた。

むしろ、彼女の幼馴染である工藤太郎は様々な部活の助っ人として活躍し、中学生でありながら様々な競技のプロ団体からスカウトが来るほどであった。更に、学力面においても優秀であり国内のみならず海外への進学も不可能ではないと言われるほどであった。

“特別指名推薦”の話が学校に来た時は誰もが相手を間違えているのではないかと疑ったほどであったが、零楼館高校関係者は工藤珠希で間違いないという。

工藤珠希と工藤太郎は血縁関係はなく、複雑な家庭環境であった工藤太郎が幼いころに両親を亡くしたこともあって彼は工藤家の養子として迎えられていた。

兄妹同然に育った二人ではあったが、お互いが相手の事を守ろうとする良き関係であり、恋人ではないがそれ以上に信頼しあっている。二人の関係性は苗字が同じという事もあって夫婦と揶揄されることも多々あったのだ。

工藤太郎は県外にあるスポーツ名門校からの推薦も来ていてほぼ内定していたのだが、工藤珠希が零楼館高校に入学することを決めたことを受けて彼も零楼館高校を受験することとなった。

スポーツ分野でも名をはせている零楼館高校に工藤太郎が入学すること自体は何の違和感もないのだが、本来入学する予定であった高校関係者は落胆の声をあげていたのだ。だが、彼の出自も相まって彼の意志を否定する者は誰もいなかったのである。

二人が入学する零楼館高校には外に出ていない秘密があるのだ。

零楼館高校に通う生徒のみならず、教員職員運営者の多くがサキュバスでありそのサキュバスも一般的に知られているサキュバスと違い女性を対象とした変異種なのである。

かつては“秘密の花園”と呼ばれた零楼館女子高等学校もそういった意味を持っていたのだった。

ちなみに、工藤珠希は工藤太郎の事を好きなのだが、それは誰にも言えない秘密なのである。

この作品は「小説家になろう」「カクヨム」「ノベルアッププラス」「ノベルバ」「ノベルピア」にも掲載しております。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる