お気に入りに追加

10

あなたにおすすめの小説

雨音

宮ノ上りよ

ライト文芸

夫を亡くし息子とふたり肩を寄せ合って生きていた祐子を日々支え力づけてくれたのは、息子と同い年の隣家の一人娘とその父・宏の存在だった。子ども達の成長と共に親ふたりの関係も少しずつ変化して、そして…。

※時代設定は1980年代後半~90年代後半(最終のエピソードのみ2010年代)です。現代と異なる点が多々あります。(学校週六日制等)

陽だまりカフェ・れんげ草

如月つばさ

ライト文芸

都会から少し離れた、小さな町の路地裏商店街の一角に、カフェがあります。 店主・美鈴(みすず)と、看板娘の少女・みーこが営む、ポプラの木を贅沢に使ったシンプルでナチュラルなカフェには、日々ぽつりぽつりと人々がやって来ます。 いつの頃からそこにあるのか。 年齢も素性もわからない不思議な店主と、ふらりと訪れるお客さんとの、優しく、あたたかい。ほんのり甘酸っぱい物語。

アーコレードへようこそ

松穂

ライト文芸

洋食レストラン『アーコレード(Accolade)』慧徳学園前店のひよっこ店長、水奈瀬葵。

楽しいスタッフや温かいお客様に囲まれて毎日大忙し。

やっと軌道に乗り始めたこの時期、突然のマネージャー交代?

異名サイボーグの新任上司とは?

葵の抱える過去の傷とは?

変化する日常と動き出す人間模様。

二人の間にめでたく恋情は芽生えるのか?

どこか懐かしくて最高に美味しい洋食料理とご一緒に、一読いかがですか。

※ 完結いたしました。ありがとうございました。

来野∋31

gaction9969

ライト文芸

いまの僕は、ほんとの僕じゃあないんだッ!!(ほんとだった

何をやっても冴えない中学二年男子、来野アシタカは、双子の妹アスナとの離れる格差と近づく距離感に悩むお年頃。そんなある日、横断歩道にて車に突っ込まれた正にのその瞬間、自分の脳内のインナースペースに何故か引き込まれてしまうのでした。

そこは自分とそっくりの姿かたちをした人格たちが三十一もの頭数でいる不可思議な空間……日替わりで移行していくという摩訶不思議な多重人格たちに、有無を言わさず担ぎ上げられたその日の主人格こと「来野サーティーン」は、ひとまず友好的な八人を統合し、ひとりひとつずつ与えられた能力を発動させて現実での危機を乗り越えるものの、しかしてそれは自分の内での人格覇権を得るための闘いの幕開けに過ぎないのでした……

【本編完結】繚乱ロンド

由宇ノ木

ライト文芸

番外編更新日 12/25日

*『とわずがたり~思い出を辿れば~1 』

本編は完結。番外編を不定期で更新。

11/11,11/15,11/19

*『夫の疑問、妻の確信1~3』

10/12

*『いつもあなたの幸せを。』

9/14

*『伝統行事』

8/24

*『ひとりがたり~人生を振り返る~』

お盆期間限定番外編 8月11日~8月16日まで

*『日常のひとこま』は公開終了しました。

7月31日

*『恋心』・・・本編の171、180、188話にチラッと出てきた京司朗の自室に礼夏が現れたときの話です。

6/18

*『ある時代の出来事』

6/8

*女の子は『かわいい』を見せびらかしたい。全1頁。

*光と影 全1頁。

-本編大まかなあらすじ-

*青木みふゆは23歳。両親も妹も失ってしまったみふゆは一人暮らしで、花屋の堀内花壇の支店と本店に勤めている。花の仕事は好きで楽しいが、本店勤務時は事務を任されている二つ年上の林香苗に妬まれ嫌がらせを受けている。嫌がらせは徐々に増え、辟易しているみふゆは転職も思案中。

林香苗は堀内花壇社長の愛人でありながら、店のお得意様の、裏社会組織も持つといわれる惣領家の当主・惣領貴之がみふゆを気に入ってかわいがっているのを妬んでいるのだ。

そして、惣領貴之の懐刀とされる若頭・仙道京司朗も海外から帰国。みふゆが貴之に取り入ろうとしているのではないかと、京司朗から疑いをかけられる。

みふゆは自分の微妙な立場に悩みつつも、惣領貴之との親交を深め養女となるが、ある日予知をきっかけに高熱を出し年齢を退行させてゆくことになる。みふゆの心は子供に戻っていってしまう。

令和5年11/11更新内容(最終回)

*199. (2)

*200. ロンド~踊る命~ -17- (1)~(6)

*エピローグ ロンド~廻る命~

本編最終回です。200話の一部を199.(2)にしたため、199.(2)から最終話シリーズになりました。

※この物語はフィクションです。実在する団体・企業・人物とはなんら関係ありません。架空の町が舞台です。

現在の関連作品

『邪眼の娘』更新 令和6年1/7

『月光に咲く花』(ショートショート)

以上2作品はみふゆの母親・水無瀬礼夏(青木礼夏)の物語。

『恋人はメリーさん』(主人公は京司朗の後輩・東雲結)

『繚乱ロンド』の元になった2作品

『花物語』に入っている『カサブランカ・ダディ(全五話)』『花冠はタンポポで(ショートショート)』

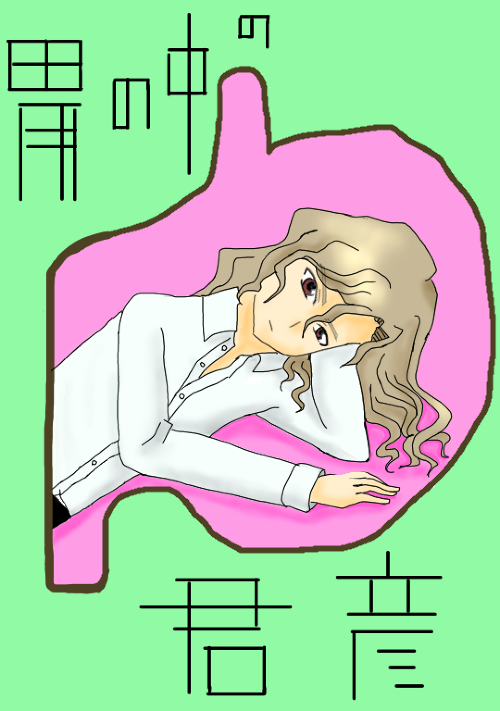

【1】胃の中の君彦【完結】

ホズミロザスケ

ライト文芸

喜志芸術大学・文芸学科一回生の神楽小路君彦は、教室に忘れた筆箱を渡されたのをきっかけに、同じ学科の同級生、佐野真綾に出会う。

ある日、人と関わることを嫌う神楽小路に、佐野は一緒に課題制作をしようと持ちかける。最初は断るも、しつこく誘ってくる佐野に折れた神楽小路は彼女と一緒に食堂のメニュー調査を始める。

佐野や同級生との交流を通じ、閉鎖的だった神楽小路の日常は少しずつ変わっていく。

「いずれ、キミに繋がる物語」シリーズ一作目。

※完結済。全三十六話。(トラブルがあり、完結後に編集し直しましたため、他サイトより話数は少なくなってますが、内容量は同じです)

※当作品は「カクヨム」「小説家になろう」にも同時掲載しております。(過去に「エブリスタ」「貸し本棚」にも掲載)

【3】Not equal romance【完結】

ホズミロザスケ

ライト文芸

大学生の桂咲(かつら えみ)には異性の友人が一人だけいる。駿河総一郎(するが そういちろう)だ。同じ年齢、同じ学科、同じ趣味、そしてマンションの隣人ということもあり、いつも一緒にいる。ずっと友達だと思っていた咲は駿河とともに季節を重ねていくたび、感情の変化を感じるようになり……。

「いずれ、キミに繋がる物語」シリーズ三作目(登場する人物が共通しています)。単品でも問題なく読んでいただけます。

※当作品は「カクヨム」「小説家になろう」にも同時掲載しております。(過去に「エブリスタ」にも掲載)

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる