3 / 64

一章

2 白い殺人鬼

しおりを挟む

セルディアン王国──エスペランス州バスク。

元は天父神教会がその任免権を持つ司教区であったが、宗教改革後、王領飛び地期間を経てエスペランス州の管理下に移った。

六つの荘園や十近い農村、四つの都市を抱える、広さだけはそれなりの規模の領地である。

カザック市は、この領地で一番経済活動が盛んな歓楽街を持つ。

街は、夕方から夜にかけてますます喧騒を増していた。

仕事を終えた商人や、市壁を守る非番の兵士達が、酒や女を目当てに集まってくるのだ。

中には領都に飽いた領城の家臣や、城仕えの騎士たち、荘園を任されている小領主や執事、御料林官、そしてそれぞれの縁者まで、わざわざ泊りがけで遠出してくる。

──他に遊びに行く場所が無いからだ。

ところで、彼らのだすゴミ……食べ残しは、家も職も持たない浮浪者にとって、大切な食料源となる。

今も、一人の孤児が酒場の前で目を光らせている。齢、十歳ほどの子供だった。

彼はほんの二カ月ほど前両親を亡くし、孤児の仲間入りをした。彼の父は盗みをして処刑された。母はそれがショックで寝込み、後を追うように死んだ。

犯罪者の子どもには、誰も関わりたがらなかった。

今この街には、孤児院などというものは存在しない。数年前までは教会が施療院を果たしていたが、それが無くなって久しい。

彼には、浮浪者になる道しか残されなかった。

いや、あと二つ道はあった。泥棒を生業とするか、飢えて死ぬか……。

子供は、店の裏口から外に放り出された麻袋に飛びついた。店員がたった今捨てたゴミの中に、飢えを満たしてくれるものがあるはずだった。

しばらく漁ってみるが、がっかりと肩を落とす。

今日はあまりいいものはないようだ。肉の切れはしのようなものがあったが、古く、いやな臭いを放っている。

子供は舌打ちをした。パンのかけらでもあるかと思ったのに……。

店の中をのぞき込むと、身なりの良い男たちがうまそうに料理をほおばっているのが見えた。

「くそおっ」

唇を噛んで睨み付ける。彼はもう三日間何も口にしていない。

街道の路上に死体が転がっているのは珍しくないが、もうすぐ自分がその中に入るのかと思うとぞっとした。

いや、彼だけじゃない。幼い弟や妹もだ。

意を決し、子供は店の入り口に回り込んだ。

入口には赤い肌をしたガリガリに痩せた男が座り込んでいる。

首には頑丈により合わせた縄を巻かれ、その先端は店の軒先の杭に縛り付けられている。

ルーマン人の奴隷だ。

子供は、その姿を横目に――今の自分と重ね合わせぞっとした――木の扉をそっと開き、店内に潜り込んだ。

いちばん隅のテーブルに目当てのものがあった。前の客が残していった食べ残しが、まだ片づけられずに残っているのだ。厨房にさげられる前に何とかしなければ。

身を低くして店内の床を這っていく。

もう少しでたどり着くところで、ぬっと伸びた足に阻まれた。

ピッタリした左右の色が違う派手なショースに、艶のある先の尖った革の靴。金のバックル。

震え上がって顔を上げると、赤ら顔の男が笑っていた。

「よぉ、小僧」

殴りつけられて、子供は路上に転がった。

「臭いわっ! 飯を食っへる時ひ、嫌な気分にはへやがってようっ!」

男は既に出来上がっていて、足がふらついている。どれほど飲んだのか、呂律も回っていない。

複雑な織り目に、金糸銀糸を縫い込んだ赤い上着。上流階級──つまりは貴族──なのだろうが、とてもそうとは思えないような言葉遣いで、子供をののしりだした。

「うんこやろうめ、しぇっーっかくいい気分だったのによー、しゃけがまずくなったじゃねーか。汚ねードブネズミが!」

「お、お許し下さい。どうかご慈悲を……」

はいつくばって許しを請う薄汚い子どもを見て、貴族は胸が悪くなった。

「この食い残ひはな、そこの荷物持ちにやろうと思ってひゃのよ」

店先の、襤褸をまとった男を顎でしゃくる。木の皿ごと、そのルーマン人奴隷に投げつけた。

奴隷は土の上に散らばった残骸に飛びつき、むさぼるように漁った。

「あれは飼い犬、おまえは野良犬ってぇひゃつよ。ま、どちらもクズりゃけどな……おまえらクズどもは、じぇんぶおれが片づけてやる」

萎縮していたその目を見開く子供の前で、貴族は剣を抜いた。

その男にとって、孤児はこの国の恥だった。生きる価値のないゴミ同然だった。そんなものが、自分のほろ酔い気分を台無しにしたのだ。

臭くてガリガリに痩せ、道ばたに落ちているものを拾って食べる、そんな輩が彼の食事する場所に現れた。それがどれほどの罪に値するか、このガキはわかっちゃいまい。

そうだ、さっさと処分して、ひいきにしている娼館にでもいこう。

貴族が本気だと知って、子供は悲鳴を上げた。

「お許し下さい、貴族様!」

周囲の領民たちは見て見ぬふりを決めこんだらしく、無表情に通り過ぎていく。貴族に逆らう無謀な人間が、この町にいるはずもなかった。

子供は絶望して、まさに振り下ろされようとしている白刃のきらめきを呆然と見つめた。弟や妹たちの顔が浮かんだ。自分が死んだら──。

子供は頭を抱えて目をつぶり、絶叫した。天父神さまっ、地母神さま、誰だっていい、誰だっていいんだ、助けてください!

「そんな子どもたちを誰が増やしているか、知っているのか?」

冷ややかな声が男の背中から響いた。

酔っぱらった男は、ふらつく足を何とか踏ん張りつつ、声の主をふりかえり……ぽかんと口を開けた。

白装束を着た一つの影が、すぐ後ろに立っている。

まるで修道士のような──トゥニカの上から頭巾付きのスカプラリオを被っている。

本来なら、修道士のそれは茶色や黒である。しかし目の前の人物は、夜目にも鮮やかに映る純白。

よく見ると、おそらくその裾は円形に広がるようになっている。

ふと、それが異端である地母神教の古い宗派、メーベルナ修道会の装いであることを思い出した。

今も少数が隠れて活動していようだが、異端中の異端である。

右手を天に、左手を地に向けて旋回しながら踊り、瞑想、祈祷する彼らの儀式は、人の目には奇異に映る。

そんな神秘主義の宗派だった。

「古風な物を……。きっしゃま、地母神の復活を唱えることは罪らぞ」

メーベルナ神秘主義の教えでは、世が乱れた時に地母神が人の姿を借りて降臨するという。それが彼らにとっての聖女なのである。

しかし天父神においては、地母神の代理が聖女。とくに旧教ではただの聖職の地位にあった。

メーベルナ修道会は異端とされ、解散させられたはず。たとえ教団が存在していたとしても、人前には出てこない。

喉から鼻まで覆ったケープと目深に被ったフードのせいで顔は見えない。

声もくぐもり、その修道士がいくつくらいの年齢なのか判断できなかった。

男と子供が驚いたのは、覆面の隙間から覗くその瞳が、血のように赤かったことだ。

何故だか男は、今までのほろ酔い気分が一気に醒めるほどぞっとした。

なんと不吉な組み合わせであろうか。彼はうわずった声で、だが精いっぱい横柄に詰問した。

「な、なんだおまえは! じゃまするのか? お、俺様を誰だと思ってやが──」

「領主の財務官スラヴォミール・アロマの甥で、バスク領直営農地監督レミュエル」

あっさり名前を言われて絶句する。

道ばたに腰を抜かしたように座り込んだままの少年も、ことの成りゆきをただ茫然と見守っていた。

奇妙な人物は、相変わらず感情のうかがえない声色でつづけた。

「おまえ、殺しすぎだ」

レミュエルの叔父の後ろ盾である領主には、警察権、裁判権がある。

この領地では、身分が下のものを戯れに殺しても、適当な理由をでっち上げればまかり通ってしまう。

そもそも裁判官は領主やその配下──つまり彼のような縁者なのだから。それをこのレミュエルという男は、いちばんの特権だと思っているふしがあった。

「それがなんだって言うんりゃ? 俺は世の中を綺麗にしてやってるだけらぞ。しょこのガキのようなクズどもを、減らしてやっへるんじゃねぇか……俺に文句ちゅけようってのか?」

レミュエルは抜き身のまま持っていた剣を、脅すように突きつけた。

貴族に逆らうバカがいるとは思わなかった。

もちろんそれを思い知らせてやるつもりで、レミュエルはその男に近づいた。

「文句は付けない」

修道士はぼそりと言った。

次の瞬間、修道士の体が旋回した。

メーベルナの祈りの舞踊だ。

あまりに滑らかな動きと、ふわりと白い花のように広がった修道服に気を取られた通行人たち。

見とれるほど美しかったのだ。

その市民の間に、レミュエルの首が落ちて転々と転がった。

突然のことに、彼の表情は笑ったままだった。誰もが──おそらく首を斬られた本人でさえ、何が起こったのか分からなかった。

遠巻きに見守っていた市民は、悲鳴すら上げられなかったのだ。

シン──とした静寂。

転がった首をただぼんやり見つめる人々。

静止した白い人物の足元に、フワッとスカプラリオの裾が落ち、まとわりつく。

花が蕾に戻ったような幻想的な美しさだった。

修道士は何事もなかったかのように歩き出すと、夜の闇へと消えていった。

原因となった子供も、一部始終を見ていた通行人たちも、誰もその男を追うことができなかった。

ただ凍り付いたように、道に転がって笑ったままの貴族の首を見つめていた。

やがて、腰を抜かしていた子供はポツリと呟いた。

「まさか、あの方は……」

元は天父神教会がその任免権を持つ司教区であったが、宗教改革後、王領飛び地期間を経てエスペランス州の管理下に移った。

六つの荘園や十近い農村、四つの都市を抱える、広さだけはそれなりの規模の領地である。

カザック市は、この領地で一番経済活動が盛んな歓楽街を持つ。

街は、夕方から夜にかけてますます喧騒を増していた。

仕事を終えた商人や、市壁を守る非番の兵士達が、酒や女を目当てに集まってくるのだ。

中には領都に飽いた領城の家臣や、城仕えの騎士たち、荘園を任されている小領主や執事、御料林官、そしてそれぞれの縁者まで、わざわざ泊りがけで遠出してくる。

──他に遊びに行く場所が無いからだ。

ところで、彼らのだすゴミ……食べ残しは、家も職も持たない浮浪者にとって、大切な食料源となる。

今も、一人の孤児が酒場の前で目を光らせている。齢、十歳ほどの子供だった。

彼はほんの二カ月ほど前両親を亡くし、孤児の仲間入りをした。彼の父は盗みをして処刑された。母はそれがショックで寝込み、後を追うように死んだ。

犯罪者の子どもには、誰も関わりたがらなかった。

今この街には、孤児院などというものは存在しない。数年前までは教会が施療院を果たしていたが、それが無くなって久しい。

彼には、浮浪者になる道しか残されなかった。

いや、あと二つ道はあった。泥棒を生業とするか、飢えて死ぬか……。

子供は、店の裏口から外に放り出された麻袋に飛びついた。店員がたった今捨てたゴミの中に、飢えを満たしてくれるものがあるはずだった。

しばらく漁ってみるが、がっかりと肩を落とす。

今日はあまりいいものはないようだ。肉の切れはしのようなものがあったが、古く、いやな臭いを放っている。

子供は舌打ちをした。パンのかけらでもあるかと思ったのに……。

店の中をのぞき込むと、身なりの良い男たちがうまそうに料理をほおばっているのが見えた。

「くそおっ」

唇を噛んで睨み付ける。彼はもう三日間何も口にしていない。

街道の路上に死体が転がっているのは珍しくないが、もうすぐ自分がその中に入るのかと思うとぞっとした。

いや、彼だけじゃない。幼い弟や妹もだ。

意を決し、子供は店の入り口に回り込んだ。

入口には赤い肌をしたガリガリに痩せた男が座り込んでいる。

首には頑丈により合わせた縄を巻かれ、その先端は店の軒先の杭に縛り付けられている。

ルーマン人の奴隷だ。

子供は、その姿を横目に――今の自分と重ね合わせぞっとした――木の扉をそっと開き、店内に潜り込んだ。

いちばん隅のテーブルに目当てのものがあった。前の客が残していった食べ残しが、まだ片づけられずに残っているのだ。厨房にさげられる前に何とかしなければ。

身を低くして店内の床を這っていく。

もう少しでたどり着くところで、ぬっと伸びた足に阻まれた。

ピッタリした左右の色が違う派手なショースに、艶のある先の尖った革の靴。金のバックル。

震え上がって顔を上げると、赤ら顔の男が笑っていた。

「よぉ、小僧」

殴りつけられて、子供は路上に転がった。

「臭いわっ! 飯を食っへる時ひ、嫌な気分にはへやがってようっ!」

男は既に出来上がっていて、足がふらついている。どれほど飲んだのか、呂律も回っていない。

複雑な織り目に、金糸銀糸を縫い込んだ赤い上着。上流階級──つまりは貴族──なのだろうが、とてもそうとは思えないような言葉遣いで、子供をののしりだした。

「うんこやろうめ、しぇっーっかくいい気分だったのによー、しゃけがまずくなったじゃねーか。汚ねードブネズミが!」

「お、お許し下さい。どうかご慈悲を……」

はいつくばって許しを請う薄汚い子どもを見て、貴族は胸が悪くなった。

「この食い残ひはな、そこの荷物持ちにやろうと思ってひゃのよ」

店先の、襤褸をまとった男を顎でしゃくる。木の皿ごと、そのルーマン人奴隷に投げつけた。

奴隷は土の上に散らばった残骸に飛びつき、むさぼるように漁った。

「あれは飼い犬、おまえは野良犬ってぇひゃつよ。ま、どちらもクズりゃけどな……おまえらクズどもは、じぇんぶおれが片づけてやる」

萎縮していたその目を見開く子供の前で、貴族は剣を抜いた。

その男にとって、孤児はこの国の恥だった。生きる価値のないゴミ同然だった。そんなものが、自分のほろ酔い気分を台無しにしたのだ。

臭くてガリガリに痩せ、道ばたに落ちているものを拾って食べる、そんな輩が彼の食事する場所に現れた。それがどれほどの罪に値するか、このガキはわかっちゃいまい。

そうだ、さっさと処分して、ひいきにしている娼館にでもいこう。

貴族が本気だと知って、子供は悲鳴を上げた。

「お許し下さい、貴族様!」

周囲の領民たちは見て見ぬふりを決めこんだらしく、無表情に通り過ぎていく。貴族に逆らう無謀な人間が、この町にいるはずもなかった。

子供は絶望して、まさに振り下ろされようとしている白刃のきらめきを呆然と見つめた。弟や妹たちの顔が浮かんだ。自分が死んだら──。

子供は頭を抱えて目をつぶり、絶叫した。天父神さまっ、地母神さま、誰だっていい、誰だっていいんだ、助けてください!

「そんな子どもたちを誰が増やしているか、知っているのか?」

冷ややかな声が男の背中から響いた。

酔っぱらった男は、ふらつく足を何とか踏ん張りつつ、声の主をふりかえり……ぽかんと口を開けた。

白装束を着た一つの影が、すぐ後ろに立っている。

まるで修道士のような──トゥニカの上から頭巾付きのスカプラリオを被っている。

本来なら、修道士のそれは茶色や黒である。しかし目の前の人物は、夜目にも鮮やかに映る純白。

よく見ると、おそらくその裾は円形に広がるようになっている。

ふと、それが異端である地母神教の古い宗派、メーベルナ修道会の装いであることを思い出した。

今も少数が隠れて活動していようだが、異端中の異端である。

右手を天に、左手を地に向けて旋回しながら踊り、瞑想、祈祷する彼らの儀式は、人の目には奇異に映る。

そんな神秘主義の宗派だった。

「古風な物を……。きっしゃま、地母神の復活を唱えることは罪らぞ」

メーベルナ神秘主義の教えでは、世が乱れた時に地母神が人の姿を借りて降臨するという。それが彼らにとっての聖女なのである。

しかし天父神においては、地母神の代理が聖女。とくに旧教ではただの聖職の地位にあった。

メーベルナ修道会は異端とされ、解散させられたはず。たとえ教団が存在していたとしても、人前には出てこない。

喉から鼻まで覆ったケープと目深に被ったフードのせいで顔は見えない。

声もくぐもり、その修道士がいくつくらいの年齢なのか判断できなかった。

男と子供が驚いたのは、覆面の隙間から覗くその瞳が、血のように赤かったことだ。

何故だか男は、今までのほろ酔い気分が一気に醒めるほどぞっとした。

なんと不吉な組み合わせであろうか。彼はうわずった声で、だが精いっぱい横柄に詰問した。

「な、なんだおまえは! じゃまするのか? お、俺様を誰だと思ってやが──」

「領主の財務官スラヴォミール・アロマの甥で、バスク領直営農地監督レミュエル」

あっさり名前を言われて絶句する。

道ばたに腰を抜かしたように座り込んだままの少年も、ことの成りゆきをただ茫然と見守っていた。

奇妙な人物は、相変わらず感情のうかがえない声色でつづけた。

「おまえ、殺しすぎだ」

レミュエルの叔父の後ろ盾である領主には、警察権、裁判権がある。

この領地では、身分が下のものを戯れに殺しても、適当な理由をでっち上げればまかり通ってしまう。

そもそも裁判官は領主やその配下──つまり彼のような縁者なのだから。それをこのレミュエルという男は、いちばんの特権だと思っているふしがあった。

「それがなんだって言うんりゃ? 俺は世の中を綺麗にしてやってるだけらぞ。しょこのガキのようなクズどもを、減らしてやっへるんじゃねぇか……俺に文句ちゅけようってのか?」

レミュエルは抜き身のまま持っていた剣を、脅すように突きつけた。

貴族に逆らうバカがいるとは思わなかった。

もちろんそれを思い知らせてやるつもりで、レミュエルはその男に近づいた。

「文句は付けない」

修道士はぼそりと言った。

次の瞬間、修道士の体が旋回した。

メーベルナの祈りの舞踊だ。

あまりに滑らかな動きと、ふわりと白い花のように広がった修道服に気を取られた通行人たち。

見とれるほど美しかったのだ。

その市民の間に、レミュエルの首が落ちて転々と転がった。

突然のことに、彼の表情は笑ったままだった。誰もが──おそらく首を斬られた本人でさえ、何が起こったのか分からなかった。

遠巻きに見守っていた市民は、悲鳴すら上げられなかったのだ。

シン──とした静寂。

転がった首をただぼんやり見つめる人々。

静止した白い人物の足元に、フワッとスカプラリオの裾が落ち、まとわりつく。

花が蕾に戻ったような幻想的な美しさだった。

修道士は何事もなかったかのように歩き出すと、夜の闇へと消えていった。

原因となった子供も、一部始終を見ていた通行人たちも、誰もその男を追うことができなかった。

ただ凍り付いたように、道に転がって笑ったままの貴族の首を見つめていた。

やがて、腰を抜かしていた子供はポツリと呟いた。

「まさか、あの方は……」

0

お気に入りに追加

22

あなたにおすすめの小説

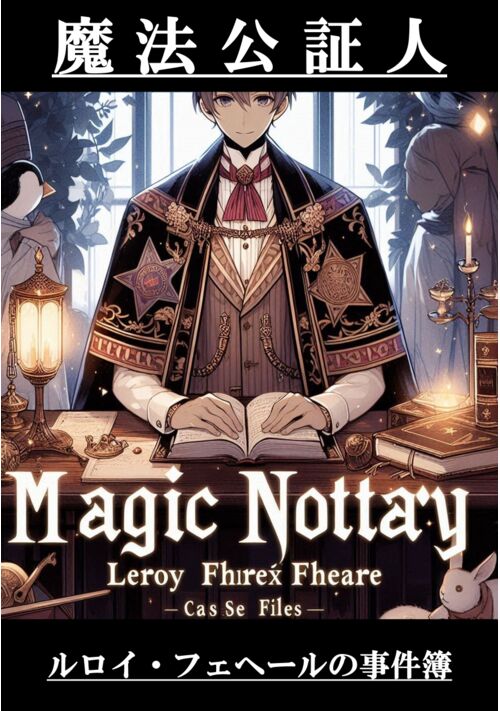

魔法公証人~ルロイ・フェヘールの事件簿~

紫仙

ファンタジー

真実を司りし神ウェルスの名のもとに、

魔法公証人が秘められし真実を問う。

舞台は多くのダンジョンを近郊に擁する古都レッジョ。

多くの冒険者を惹きつけるレッジョでは今日も、

冒険者やダンジョンにまつわるトラブルで騒がしい。

魔法公証人ルロイ・フェヘールは、

そんなレッジョで真実を司る神ウェルスの御名の元、

証書と魔法により真実を見極める力「プロバティオ」をもって、

トラブルを抱えた依頼人たちを助けてゆく。

異世界公証人ファンタジー。

基本章ごとの短編集なので、

各章のごとに独立したお話として読めます。

カクヨムにて一度公開した作品ですが、

要所を手直し推敲して再アップしたものを連載しています。

最終話までは既に書いてあるので、

小説の完結は確約できます。

そろそろ前世は忘れませんか。旦那様?

氷雨そら

恋愛

結婚式で私のベールをめくった瞬間、旦那様は固まった。たぶん、旦那様は記憶を取り戻してしまったのだ。前世の私の名前を呼んでしまったのがその証拠。

そしておそらく旦那様は理解した。

私が前世にこっぴどく裏切った旦那様の幼馴染だってこと。

――――でも、それだって理由はある。

前世、旦那様は15歳のあの日、魔力の才能を開花した。そして私が開花したのは、相手の魔力を奪う魔眼だった。

しかも、その魔眼を今世まで持ち越しで受け継いでしまっている。

「どれだけ俺を弄んだら気が済むの」とか「悪い女」という癖に、旦那様は私を離してくれない。

そして二人で眠った次の朝から、なぜかかつての幼馴染のように、冷酷だった旦那様は豹変した。私を溺愛する人間へと。

お願い旦那様。もう前世のことは忘れてください!

かつての幼馴染は、今度こそ絶対幸せになる。そんな幼馴染推しによる幼馴染推しのための物語。

小説家になろうにも掲載しています。

【完結】幼馴染にフラれて異世界ハーレム風呂で優しく癒されてますが、好感度アップに未練タラタラなのが役立ってるとは気付かず、世界を救いました。

三矢さくら

ファンタジー

【本編完結】⭐︎気分どん底スタート、あとはアガるだけの異世界純情ハーレム&バトルファンタジー⭐︎

長年思い続けた幼馴染にフラれたショックで目の前が全部真っ白になったと思ったら、これ異世界召喚ですか!?

しかも、フラれたばかりのダダ凹みなのに、まさかのハーレム展開。まったくそんな気分じゃないのに、それが『シキタリ』と言われては断りにくい。毎日混浴ですか。そうですか。赤面しますよ。

ただ、召喚されたお城は、落城寸前の風前の灯火。伝説の『マレビト』として召喚された俺、百海勇吾(18)は、城主代行を任されて、城に襲い掛かる謎のバケモノたちに立ち向かうことに。

といっても、発現するらしいチートは使えないし、お城に唯一いた呪術師の第4王女様は召喚の呪術の影響で、眠りっ放し。

とにかく、俺を取り囲んでる女子たちと、お城の皆さんの気持ちをまとめて闘うしかない!

フラれたばかりで、そんな気分じゃないんだけどなぁ!

僕の秘密を知った自称勇者が聖剣を寄越せと言ってきたので渡してみた

黒木メイ

ファンタジー

世界に一人しかいないと言われている『勇者』。

その『勇者』は今、ワグナー王国にいるらしい。

曖昧なのには理由があった。

『勇者』だと思わしき少年、レンが頑なに「僕は勇者じゃない」と言っているからだ。

どんなに周りが勇者だと持て囃してもレンは認めようとしない。

※小説家になろうにも随時転載中。

レンはただ、ある目的のついでに人々を助けただけだと言う。

それでも皆はレンが勇者だと思っていた。

突如日本という国から彼らが転移してくるまでは。

はたして、レンは本当に勇者ではないのか……。

ざまぁあり・友情あり・謎ありな作品です。

※小説家になろう、カクヨム、ネオページにも掲載。

蟲神様の加護を授って新しい家族ができて幸せですが、やっぱり虫は苦手です!

ちゃっぷ

ファンタジー

誰もが動物神の加護を得て、魔法を使ったり身体能力を向上させたり、動物を使役できる世界であまりにも異質で前例のない『蟲神』の加護を得た良家の娘・ハシャラ。

周りの人間はそんな加護を小さき生物の加護だと嘲笑し、気味が悪いと恐怖・侮蔑・軽蔑の視線を向け、家族はそんな主人公を家から追い出した。

お情けで譲渡された辺境の村の領地権を持ち、小さな屋敷に来たハシャラ。

薄暗く埃っぽい屋敷……絶望する彼女の前に、虫型の魔物が現れる。

悲鳴を上げ、気絶するハシャラ。

ここまでかと覚悟もしたけれど、次に目覚めたとき、彼女は最強の味方たちを手に入れていた。

そして味方たちと共に幸せな人生を目指し、貧しい領地と領民の正常化・健康化のために動き出す。

ゲームの悪役パパに転生したけど、勇者になる息子が親離れしないので完全に詰んでる

街風

ファンタジー

「お前を追放する!」

ゲームの悪役貴族に転生したルドルフは、シナリオ通りに息子のハイネ(後に世界を救う勇者)を追放した。

しかし、前世では子煩悩な父親だったルドルフのこれまでの人生は、ゲームのシナリオに大きく影響を与えていた。旅にでるはずだった勇者は旅に出ず、悪人になる人は善人になっていた。勇者でもないただの中年ルドルフは魔人から世界を救えるのか。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる