お気に入りに追加

63

あなたにおすすめの小説

マイナー18禁乙女ゲームのヒロインになりました

東 万里央(あずま まりお)

恋愛

十六歳になったその日の朝、私は鏡の前で思い出した。この世界はなんちゃってルネサンス時代を舞台とした、18禁乙女ゲーム「愛欲のボルジア」だと言うことに……。私はそのヒロイン・ルクレツィアに転生していたのだ。

攻略対象のイケメンは五人。ヤンデレ鬼畜兄貴のチェーザレに男の娘のジョバンニ。フェロモン侍従のペドロに影の薄いアルフォンソ。大穴の変人両刀のレオナルド……。ハハッ、ロクなヤツがいやしねえ! こうなれば修道女ルートを目指してやる!

そんな感じで涙目で爆走するルクレツィアたんのお話し。

村娘になった悪役令嬢

枝豆@敦騎

恋愛

父が連れてきた妹を名乗る少女に出会った時、公爵令嬢スザンナは自分の前世と妹がヒロインの乙女ゲームの存在を思い出す。

ゲームの知識を得たスザンナは自分が将来妹の殺害を企てる事や自分が父の実子でない事を知り、身分を捨て母の故郷で平民として暮らすことにした。

村娘になった少女が行き倒れを拾ったり、ヒロインに連れ戻されそうになったり、悪役として利用されそうになったりしながら最後には幸せになるお話です。

※他サイトにも掲載しています。(他サイトに投稿したものと異なっている部分があります)

アルファポリスのみ後日談投稿しております。

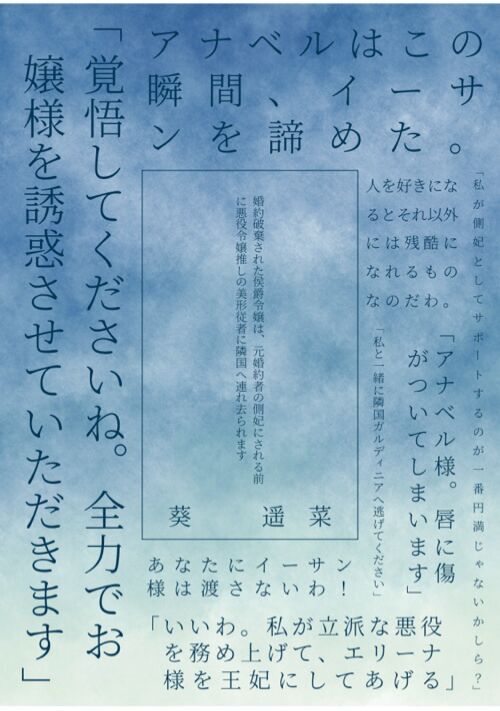

婚約破棄された侯爵令嬢は、元婚約者の側妃にされる前に悪役令嬢推しの美形従者に隣国へ連れ去られます

葵 遥菜

恋愛

アナベル・ハワード侯爵令嬢は婚約者のイーサン王太子殿下を心から慕い、彼の伴侶になるための勉強にできる限りの時間を費やしていた。二人の仲は順調で、結婚の日取りも決まっていた。

しかし、王立学園に入学したのち、イーサン王太子は真実の愛を見つけたようだった。

お相手はエリーナ・カートレット男爵令嬢。

二人は相思相愛のようなので、アナベルは将来王妃となったのち、彼女が側妃として召し上げられることになるだろうと覚悟した。

「悪役令嬢、アナベル・ハワード! あなたにイーサン様は渡さない――!」

アナベルはエリーナから「悪」だと断じられたことで、自分の存在が二人の邪魔であることを再認識し、エリーナが王妃になる道はないのかと探り始める――。

「エリーナ様を王妃に据えるにはどうしたらいいのかしらね、エリオット?」

「一つだけ方法がございます。それをお教えする代わりに、私と約束をしてください」

「どんな約束でも守るわ」

「もし……万が一、王太子殿下がアナベル様との『婚約を破棄する』とおっしゃったら、私と一緒に隣国ガルディニアへ逃げてください」

これは、悪役令嬢を溺愛する従者が合法的に推しを手に入れる物語である。

※タイトル通りのご都合主義なお話です。

※他サイトにも投稿しています。

転生悪役令嬢の前途多難な没落計画

一花八華

恋愛

斬首、幽閉、没落endの悪役令嬢に転生しましたわ。

私、ヴィクトリア・アクヤック。金髪ドリルの碧眼美少女ですの。

攻略対象とヒロインには、関わりませんわ。恋愛でも逆ハーでもお好きになさって?

私は、執事攻略に勤しみますわ!!

っといいつつもなんだかんだでガッツリ攻略対象とヒロインに囲まれ、持ち前の暴走と妄想と、斜め上を行き過ぎるネジ曲がった思考回路で突き進む猪突猛進型ドリル系主人公の(読者様からの)突っ込み待ち(ラブ)コメディです。

※全話に挿絵が入る予定です。作者絵が苦手な方は、ご注意ください。ファンアートいただけると、泣いて喜びます。掲載させて下さい。お願いします。

【完結】ヤンデレ設定の義弟を手塩にかけたら、シスコン大魔法士に育ちました!?

三月よる

恋愛

14歳の誕生日、ピフラは自分が乙女ゲーム「LOVE/HEART(ラブハート)」通称「ラブハ」の悪役である事に気がついた。シナリオ通りなら、ピフラは義弟ガルムの心を病ませ、ヤンデレ化した彼に殺されてしまう運命。生き残りのため、ピフラはガルムのヤンデレ化を防止すべく、彼を手塩にかけて育てる事を決意する。その後、メイドに命を狙われる事件がありながらも、良好な関係を築いてきた2人。

そして10年後。シスコンに育ったガルムに、ピフラは婚活を邪魔されていた。姉離れのためにガルムを結婚させようと、ピフラは相手のヒロインを探すことに。そんなある日、ピフラは謎の美丈夫ウォラクに出会った。彼はガルムと同じ赤い瞳をしていた。そこで「赤目」と「悪魔と黒魔法士」の秘密の相関関係を聞かされる。その秘密が過去のメイド事件と重なり、ピフラはガルムに疑心を抱き始めた。一方、ピフラを監視していたガルムは自分以外の赤目と接触したピフラを監禁して──?

今日も学園食堂はゴタゴタしてますが、こっそり観賞しようとして本日も萎えてます。

柚ノ木 碧/柚木 彗

恋愛

駄目だこれ。

詰んでる。

そう悟った主人公10歳。

主人公は悟った。実家では無駄な事はしない。搾取父親の元を三男の兄と共に逃れて王都へ行き、乙女ゲームの舞台の学園の厨房に就職!これで予てより念願の世界をこっそりモブ以下らしく観賞しちゃえ!と思って居たのだけど…

何だか知ってる乙女ゲームの内容とは微妙に違う様で。あれ?何だか萎えるんだけど…

なろうにも掲載しております。

【完結】私ですか?ただの令嬢です。

凛 伊緒

恋愛

死んで転生したら、大好きな乙女ゲーの世界の悪役令嬢だった!?

バッドエンドだらけの悪役令嬢。

しかし、

「悪さをしなければ、最悪な結末は回避出来るのでは!?」

そう考え、ただの令嬢として生きていくことを決意する。

運命を変えたい主人公の、バッドエンド回避の物語!

※完結済です。

※作者がシステムに不慣れな時に書いたものなので、温かく見守っていだければ幸いです……(。_。///)

おデブな悪役令嬢の侍女に転生しましたが、前世の技術で絶世の美女に変身させます

ちゃんゆ

恋愛

男爵家の三女に産まれた私。衝撃的な出来事などもなく、頭を打ったわけでもなく、池で溺れて死にかけたわけでもない。ごくごく自然に前世の記憶があった。

そして前世の私は…

ゴットハンドと呼ばれるほどのエステティシャンだった。

サロン勤めで拘束時間は長く、休みもなかなか取れずに働きに働いた結果。

貯金残高はビックリするほど貯まってたけど、使う時間もないまま転生してた。

そして通勤の電車の中で暇つぶしに、ちょろーっとだけ遊んでいた乙女ゲームの世界に転生したっぽい?

あんまり内容覚えてないけど…

悪役令嬢がムチムチしてたのだけは許せなかった!

さぁ、お嬢様。

私のゴットハンドを堪能してくださいませ?

********************

初投稿です。

転生侍女シリーズ第一弾。

短編全4話で、投稿予約済みです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる