56 / 66

56話 いつ死んでもおかしくない

しおりを挟む

セルペンスの言葉は張り付いて離れない影のように、つきまとった。寝ても覚めても、食事中でも牧場にいても、リヒャルトと愛し合っていても……

別のことに集中していても、気を緩ませたとたん苛んでくる。ソフィアを責めてくる。

──あなたのせいで人がたくさん死ぬことになる。行いが正しくても、人を救えるとは限らないのですよ

最後の最後まで嫌な男だった。一番目を背けたいこと、それも真実を突きつけてきた。ソフィアには呪いの言葉を変える力がない。自分を犠牲にする他は、やれることなど一つだってないのだ。

「ソフィア? どうしたんだ? また、上の空だ」

リヒャルトの腕の中、ソフィアは我に返った。ベッドで最愛の人と抱き合っていたのである。幸せの絶頂のはずが、罪深いぬくもりがソフィアを責め立てる。

「なんでもありませんわ、お気になさらないで」

「いつも、そうやってごまかす。私はそんなに頼りないだろうか? なにかあるんなら、一人で抱え込まないでほしい」

彼の腕から逃れようとしたところ、ふたたび捉えられた。銀髪がふわっと口を撫でる。ソフィアはその愛しい髪に口づけしたいのを、グッとこらえた。

「リヒャルト様だって、わたくしに隠していたじゃありませんか?」

「おや? なにをだ?」

「ご自分の胸にお聞きになって」

ルシアのことでグーリンガムから謝罪要求されていたことを、リヒャルトはずっと黙っていた。だが、ルツから聞いて知っていても、ソフィアはそれを責めるつもりはなかったのだ。

「自分の胸に聞いてみても、わからない。はぐらかすのはやめろ」

リヒャルトは妙に突っかかってくる。ソフィアはいらだった。

「わたくしはまだ、地下牢であったことが恐ろしくて忘れられないでいるのです。もしあの時、助けが間に合わなかったら、わたくしは男たちの慰み者になっていました」

これでリヒャルトはおとなしくなるだろう。地下牢でのトラウマがソフィアを苦しめているのは事実だ。あれから何日も経っているのに悪夢で起こされるし、いまだに暗い所が怖い。彼に抱かれていないと、寝つけない日もある。

「汚れてしまったわたくしに、リヒャルト様は愛想を尽かすでしょう」

「そんなことあるものか!」

トラウマではぐらかすのは、卑怯だとわかっていた。

(こんなの、わたくしらしくない。彼を愛してるのに、どうして傷つけるようなことを言ってしまうの)

締めつけるリヒャルトの腕にしがみつく。キツく抱き合うことで、ソフィアは自分の存在を確認していた。

その日、ソフィアは牧場へは行けなかった。床に伏している国王がソフィアとリヒャルトを呼び寄せたのである。

気温は上昇しているというのに、国王の容態は下降の一途をたどっている。春になり、回復したのは一時だった。寝たきりに戻り、なんとか体を起こそうとする国王をソフィアはリヒャルトと手伝った。

「すまぬな。世話をかける。ソフィア、余のせいでそなたには辛い思いをさせてしまった。何度、詫びても足りぬぐらいだ」

「陛下のせいではございません。それに、もう済んだことです。どうか、お忘れになって」

こんなやり取りを謁見するたびにする。国王の顔はシーツに同化しそうなほど白かった。光沢を失った髪と髭がシーツに溶け込んで見える。

弱っていく国王を前にして、ソフィアは気丈にふるまうよう努めた。まず近況の報告をと促され、口を開いた。最近、リヒャルトには見せない笑顔で牧場の話をする。遠隔地ではボドという男が中心になって、牧場を経営していること、牛乳やヨーグルトだけでなく最近ではチーズの生産も始めたこと、受注が生産量を上回って嬉しい悲鳴を上げていること……

国王は終始、ニコニコして話を聞いてくれた。だが、話し終わった時、突然真顔になったのでソフィアは不安になった。

「ここからは至極真面目な話をする。よいか?」

緊張が走る。ベッドの前でひざまずいていたソフィアとリヒャルトは、床の上で互いの手を握り合った。国王の白濁した左目も、薄い水色の右目も悲嘆に満ちている。良い話ではないのは、わかっていた。

「余はもう長くないだろう。夏の終わりまで生きられるかはわからぬ……」

(そんなこと、おっしゃらないで? アイスの一件のまえは普通にご自分の足で立って、歩かれていたじゃない。またすぐ元通りに……)

希望を言って励ますのは心の中だけにとどめた。ソフィアはともすれば緩みそうな涙腺を引き締めようと、眉間にしわを寄せる。国王は皮膚と変わらぬ色の唇を弱弱しく開閉した。

「そなたたちに国の未来を託したいと思うのだ。この命が尽きるまえに」

ぬくもりがソフィアから離れた。国王の手を両手で握り、リヒャルトは涙をにじませる。

「陛下……いえ、兄上。なぜ、そんなことをおっしゃるのです? 前向きでなければ、治るものも治りません」

「死期というのは、自分でわかるものだ。今の余はかろうじて、生かされている状態。いつ終わってもおかしくない。今のうちに、やれることはやっておきたいのだ」

国王からは並々ならぬ決意がうかがえた。リヒャルトの手を握り返すことができないほど弱っているのに、声音には言いようのない迫力があった。王位を譲渡するのは、彼のなかでビクともしない決定事項なのだろう。

その後、国王は早速重臣らを呼び、即位の宣言、事務手続き、戴冠式など、王位継承の段取りの確認となった。戦時下のため、主だった諸侯全員を召し出すことはできない。他国へは告知だけして、小規模の戴冠式を計画することになった。話はソフィアを置いてどんどん進んでいく。流水のごときその様子を、ソフィアは夢見心地で眺めるしかできなかった。

とうとうリヒャルト様が国王になってしまう――

その重責にソフィアは耐えなくてはならない。ソフィアも公爵夫人ではなく、リエーヴ国の王妃となる。今後、いつどこにいてもソフィアたちの挙動は注目されることだろう。リヒャルトはソフィアだけのものでなくなり、国の……国民みんなのものになる。彼がどこか遠くへ行ってしまう気もしていた。

(権力などいらないから、片田舎の牧場でひっそりと二人、暮らしていけたらどんなに幸せなのでしょう)

はた目からはすべてを得たように見えていても、当人たちはない物ねだりをしていたりする。

別のことに集中していても、気を緩ませたとたん苛んでくる。ソフィアを責めてくる。

──あなたのせいで人がたくさん死ぬことになる。行いが正しくても、人を救えるとは限らないのですよ

最後の最後まで嫌な男だった。一番目を背けたいこと、それも真実を突きつけてきた。ソフィアには呪いの言葉を変える力がない。自分を犠牲にする他は、やれることなど一つだってないのだ。

「ソフィア? どうしたんだ? また、上の空だ」

リヒャルトの腕の中、ソフィアは我に返った。ベッドで最愛の人と抱き合っていたのである。幸せの絶頂のはずが、罪深いぬくもりがソフィアを責め立てる。

「なんでもありませんわ、お気になさらないで」

「いつも、そうやってごまかす。私はそんなに頼りないだろうか? なにかあるんなら、一人で抱え込まないでほしい」

彼の腕から逃れようとしたところ、ふたたび捉えられた。銀髪がふわっと口を撫でる。ソフィアはその愛しい髪に口づけしたいのを、グッとこらえた。

「リヒャルト様だって、わたくしに隠していたじゃありませんか?」

「おや? なにをだ?」

「ご自分の胸にお聞きになって」

ルシアのことでグーリンガムから謝罪要求されていたことを、リヒャルトはずっと黙っていた。だが、ルツから聞いて知っていても、ソフィアはそれを責めるつもりはなかったのだ。

「自分の胸に聞いてみても、わからない。はぐらかすのはやめろ」

リヒャルトは妙に突っかかってくる。ソフィアはいらだった。

「わたくしはまだ、地下牢であったことが恐ろしくて忘れられないでいるのです。もしあの時、助けが間に合わなかったら、わたくしは男たちの慰み者になっていました」

これでリヒャルトはおとなしくなるだろう。地下牢でのトラウマがソフィアを苦しめているのは事実だ。あれから何日も経っているのに悪夢で起こされるし、いまだに暗い所が怖い。彼に抱かれていないと、寝つけない日もある。

「汚れてしまったわたくしに、リヒャルト様は愛想を尽かすでしょう」

「そんなことあるものか!」

トラウマではぐらかすのは、卑怯だとわかっていた。

(こんなの、わたくしらしくない。彼を愛してるのに、どうして傷つけるようなことを言ってしまうの)

締めつけるリヒャルトの腕にしがみつく。キツく抱き合うことで、ソフィアは自分の存在を確認していた。

その日、ソフィアは牧場へは行けなかった。床に伏している国王がソフィアとリヒャルトを呼び寄せたのである。

気温は上昇しているというのに、国王の容態は下降の一途をたどっている。春になり、回復したのは一時だった。寝たきりに戻り、なんとか体を起こそうとする国王をソフィアはリヒャルトと手伝った。

「すまぬな。世話をかける。ソフィア、余のせいでそなたには辛い思いをさせてしまった。何度、詫びても足りぬぐらいだ」

「陛下のせいではございません。それに、もう済んだことです。どうか、お忘れになって」

こんなやり取りを謁見するたびにする。国王の顔はシーツに同化しそうなほど白かった。光沢を失った髪と髭がシーツに溶け込んで見える。

弱っていく国王を前にして、ソフィアは気丈にふるまうよう努めた。まず近況の報告をと促され、口を開いた。最近、リヒャルトには見せない笑顔で牧場の話をする。遠隔地ではボドという男が中心になって、牧場を経営していること、牛乳やヨーグルトだけでなく最近ではチーズの生産も始めたこと、受注が生産量を上回って嬉しい悲鳴を上げていること……

国王は終始、ニコニコして話を聞いてくれた。だが、話し終わった時、突然真顔になったのでソフィアは不安になった。

「ここからは至極真面目な話をする。よいか?」

緊張が走る。ベッドの前でひざまずいていたソフィアとリヒャルトは、床の上で互いの手を握り合った。国王の白濁した左目も、薄い水色の右目も悲嘆に満ちている。良い話ではないのは、わかっていた。

「余はもう長くないだろう。夏の終わりまで生きられるかはわからぬ……」

(そんなこと、おっしゃらないで? アイスの一件のまえは普通にご自分の足で立って、歩かれていたじゃない。またすぐ元通りに……)

希望を言って励ますのは心の中だけにとどめた。ソフィアはともすれば緩みそうな涙腺を引き締めようと、眉間にしわを寄せる。国王は皮膚と変わらぬ色の唇を弱弱しく開閉した。

「そなたたちに国の未来を託したいと思うのだ。この命が尽きるまえに」

ぬくもりがソフィアから離れた。国王の手を両手で握り、リヒャルトは涙をにじませる。

「陛下……いえ、兄上。なぜ、そんなことをおっしゃるのです? 前向きでなければ、治るものも治りません」

「死期というのは、自分でわかるものだ。今の余はかろうじて、生かされている状態。いつ終わってもおかしくない。今のうちに、やれることはやっておきたいのだ」

国王からは並々ならぬ決意がうかがえた。リヒャルトの手を握り返すことができないほど弱っているのに、声音には言いようのない迫力があった。王位を譲渡するのは、彼のなかでビクともしない決定事項なのだろう。

その後、国王は早速重臣らを呼び、即位の宣言、事務手続き、戴冠式など、王位継承の段取りの確認となった。戦時下のため、主だった諸侯全員を召し出すことはできない。他国へは告知だけして、小規模の戴冠式を計画することになった。話はソフィアを置いてどんどん進んでいく。流水のごときその様子を、ソフィアは夢見心地で眺めるしかできなかった。

とうとうリヒャルト様が国王になってしまう――

その重責にソフィアは耐えなくてはならない。ソフィアも公爵夫人ではなく、リエーヴ国の王妃となる。今後、いつどこにいてもソフィアたちの挙動は注目されることだろう。リヒャルトはソフィアだけのものでなくなり、国の……国民みんなのものになる。彼がどこか遠くへ行ってしまう気もしていた。

(権力などいらないから、片田舎の牧場でひっそりと二人、暮らしていけたらどんなに幸せなのでしょう)

はた目からはすべてを得たように見えていても、当人たちはない物ねだりをしていたりする。

1

お気に入りに追加

95

あなたにおすすめの小説

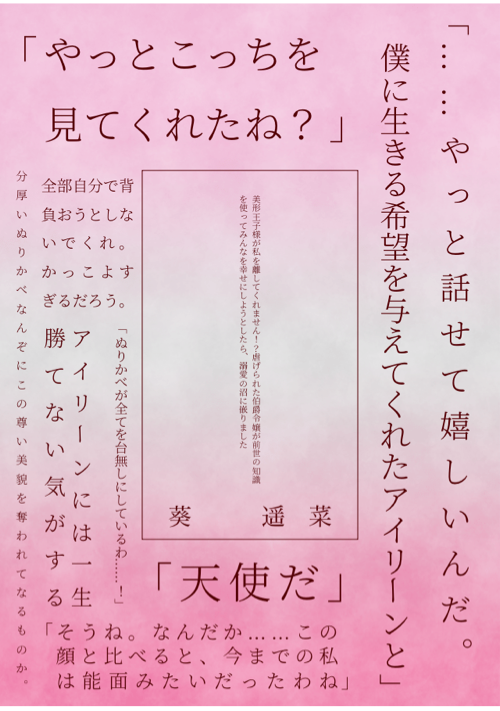

美形王子様が私を離してくれません!?虐げられた伯爵令嬢が前世の知識を使ってみんなを幸せにしようとしたら、溺愛の沼に嵌りました

葵 遥菜

恋愛

道端で急に前世を思い出した私はアイリーン・グレン。

前世は両親を亡くして児童養護施設で育った。だから、今世はたとえ伯爵家の本邸から距離のある「離れ」に住んでいても、両親が揃っていて、綺麗なお姉様もいてとっても幸せ!

だけど……そのぬりかべ、もとい厚化粧はなんですか? せっかくの美貌が台無しです。前世美容部員の名にかけて、そのぬりかべ、破壊させていただきます!

「女の子たちが幸せに笑ってくれるのが私の一番の幸せなの!」

ーーすると、家族が円満になっちゃった!? 美形王子様が迫ってきた!?

私はただ、この世界のすべての女性を幸せにしたかっただけなのにーー!

※約六万字で完結するので、長編というより中編です。

※他サイトにも投稿しています。

婚約者は妹の御下がりでした?~妹に婚約破棄された田舎貴族の奇跡~

tartan321

恋愛

私よりも美しく、そして、貴族社会の華ともいえる妹のローズが、私に紹介してくれた婚約者は、田舎貴族の伯爵、ロンメルだった。

正直言って、公爵家の令嬢である私マリアが田舎貴族と婚約するのは、問題があると思ったが、ロンメルは素朴でいい人間だった。

ところが、このロンメル、単なる田舎貴族ではなくて……。

婚約破棄された検品令嬢ですが、冷酷辺境伯の子を身籠りました。 でも本当はお優しい方で毎日幸せです

青空あかな

恋愛

旧題:「荷物検査など誰でもできる」と婚約破棄された検品令嬢ですが、極悪非道な辺境伯の子を身籠りました。でも本当はお優しい方で毎日心が癒されています

チェック男爵家長女のキュリティは、貴重な闇魔法の解呪師として王宮で荷物検査の仕事をしていた。

しかし、ある日突然婚約破棄されてしまう。

婚約者である伯爵家嫡男から、キュリティの義妹が好きになったと言われたのだ。

さらには、婚約者の権力によって検査係の仕事まで義妹に奪われる。

失意の中、キュリティは辺境へ向かうと、極悪非道と噂される辺境伯が魔法実験を行っていた。

目立たず通り過ぎようとしたが、魔法事故が起きて辺境伯の子を身ごもってしまう。

二人は形式上の夫婦となるが、辺境伯は存外優しい人でキュリティは温かい日々に心を癒されていく。

一方、義妹は仕事でミスばかり。

闇魔法を解呪することはおろか見破ることさえできない。

挙句の果てには、闇魔法に呪われた荷物を王宮内に入れてしまう――。

※おかげさまでHOTランキング1位になりました! ありがとうございます!

※ノベマ!様で短編版を掲載中でございます。

地味令嬢は結婚を諦め、薬師として生きることにしました。口の悪い女性陣のお世話をしていたら、イケメン婚約者ができたのですがどういうことですか?

石河 翠

恋愛

美形家族の中で唯一、地味顔で存在感のないアイリーン。婚約者を探そうとしても、失敗ばかり。お見合いをしたところで、しょせん相手の狙いはイケメンで有名な兄弟を紹介してもらうことだと思い知った彼女は、結婚を諦め薬師として生きることを決める。

働き始めた彼女は、職場の同僚からアプローチを受けていた。イケメンのお世辞を本気にしてはいけないと思いつつ、彼に惹かれていく。しかし彼がとある貴族令嬢に想いを寄せ、あまつさえ求婚していたことを知り……。

初恋から逃げ出そうとする自信のないヒロインと、大好きな彼女の側にいるためなら王子の地位など喜んで捨ててしまう一途なヒーローの恋物語。ハッピーエンドです。

この作品は、小説家になろう及びエブリスタにも投稿しております。

扉絵はあっきコタロウさまに描いていただきました。

身代わりの公爵家の花嫁は翌日から溺愛される。~初日を挽回し、溺愛させてくれ!~

湯川仁美

恋愛

姉の身代わりに公爵夫人になった。

「貴様と寝食を共にする気はない!俺に呼ばれるまでは、俺の前に姿を見せるな。声を聞かせるな」

夫と初対面の日、家族から男癖の悪い醜悪女と流され。

公爵である夫とから啖呵を切られたが。

翌日には誤解だと気づいた公爵は花嫁に好意を持ち、挽回活動を開始。

地獄の番人こと閻魔大王(善悪を判断する審判)と異名をもつ公爵は、影でプレゼントを贈り。話しかけるが、謝れない。

「愛しの妻。大切な妻。可愛い妻」とは言えない。

一度、言った言葉を撤回するのは難しい。

そして妻は普通の令嬢とは違い、媚びず、ビクビク怯えもせず普通に接してくれる。

徐々に距離を詰めていきましょう。

全力で真摯に接し、謝罪を行い、ラブラブに到着するコメディ。

第二章から口説きまくり。

第四章で完結です。

第五章に番外編を追加しました。

ぽっちゃりな私は妹に婚約者を取られましたが、嫁ぎ先での溺愛がとまりません~冷酷な伯爵様とは誰のこと?~

柊木 ひなき

恋愛

「メリーナ、お前との婚約を破棄する!」夜会の最中に婚約者の第一王子から婚約破棄を告げられ、妹からは馬鹿にされ、貴族達の笑い者になった。

その時、思い出したのだ。(私の前世、美容部員だった!)この体型、ドレス、確かにやばい!

この世界の美の基準は、スリム体型が前提。まずはダイエットを……え、もう次の結婚? お相手は、超絶美形の伯爵様!? からの溺愛!? なんで!?

※シリアス展開もわりとあります。

【完結】目覚めたら男爵家令息の騎士に食べられていた件

三谷朱花

恋愛

レイーアが目覚めたら横にクーン男爵家の令息でもある騎士のマットが寝ていた。曰く、クーン男爵家では「初めて契った相手と結婚しなくてはいけない」らしい。

※アルファポリスのみの公開です。

悪役令嬢はお断りです

あみにあ

恋愛

あの日、初めて王子を見た瞬間、私は全てを思い出した。

この世界が前世で大好きだった小説と類似している事実を————。

その小説は王子と侍女との切ない恋物語。

そして私はというと……小説に登場する悪役令嬢だった。

侍女に執拗な虐めを繰り返し、最後は断罪されてしまう哀れな令嬢。

このまま進めば断罪コースは確定。

寒い牢屋で孤独に過ごすなんて、そんなの嫌だ。

何とかしないと。

でもせっかく大好きだった小説のストーリー……王子から離れ見られないのは悲しい。

そう思い飛び出した言葉が、王子の護衛騎士へ志願することだった。

剣も持ったことのない温室育ちの令嬢が

女の騎士がいないこの世界で、初の女騎士になるべく奮闘していきます。

そんな小説の世界に転生した令嬢の恋物語。

●表紙イラスト:San+様(Twitterアカウント@San_plus_)

●毎日21時更新(サクサク進みます)

●全四部構成:133話完結+おまけ(2021年4月2日 21時完結)

(第一章16話完結/第二章44話完結/第三章78話完結/第四章133話で完結)。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる