3 / 31

君に贈る花

しおりを挟む

翌日、目が覚めるとこの時期にしては気温が高く、日差しが眩しい朝だった。

シルヴィはいつものように今日一日の予定を頭の中に思い浮かべながらのろのろと起き上がった。

ゆっくりと自室を見渡すと、飾り気のないその様子になぜだかため息がでた。

いつしか習慣のようになっていた教会訪問はこれからも変わらず続けていくべきだろう、自分でもそう思っていた。しかし、そこで当たり前のように受け取っていた花束はもう──不要だ。

この一年、正確にはレオの婚約者になってからは数日置きに教会併設の施設へ行き、そこで子供たちが育てた花を受け取る習慣になっていた。そしてそれを手土産にそのまま侯爵家に挨拶に出向く。

挨拶に伺う相手は婚約者ではなくその母上、侯爵夫人だ。エマ夫人は堅苦しいところの一切ない女性だった。伯爵家のシルヴィに対してもすぐに打ち解けた様子で接してくれ、教育と称した茶会などの面倒事を強要されることはなかった。

最近では、ただ持参した花を飾って帰るだけという日も多くなっていた。

「エマ様には最後のご挨拶に伺うべきよね。だったらやっぱり先に教会に行って、ギーには申し訳ないけど花はもういらないって伝えとかないと……。」

シルヴィは教会併設の養護施設で花の世話をしている子どもたちの顔を思い浮かべた。ギーはその子どもたちを率いているリーダーのような存在だ。小さい頃に両親を事故で亡くしてから、ギーは教会でシスターの世話になって暮らしている。成人した今でも施設の手伝いをしていて、いずれは街に自分の店を持ちたいと夢を語っていた。

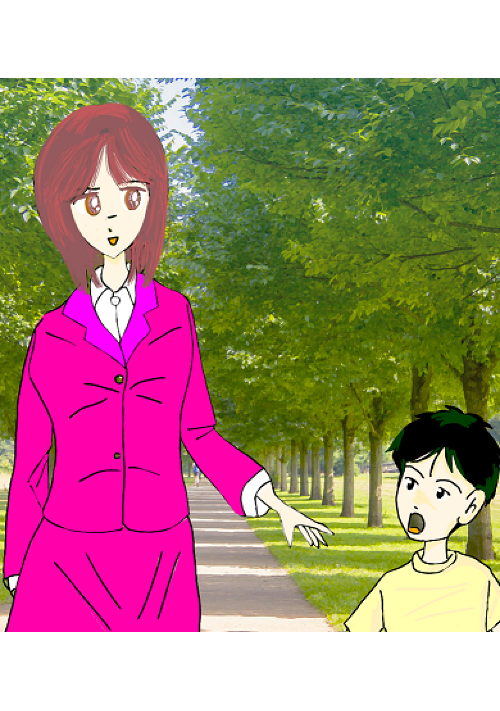

教会の敷地に入ると、早速どこから見ていたのか小さな女の子がシルヴィに手を振りながら駆け寄ってきた。

「シルヴィ様いらっしゃい!ギーが待ってるよ、ほら。」

何か作業の最中だったのか、濡れたままの冷たい小さな手がシルヴィの手をそっと引っ張った。

シルヴィは女の子の小さな手を両手で包むようにすると、ニッコリと笑いかけた。

「冷たい手。何か作業の途中だったんじゃないの?戻らなくて大丈夫?」

「あ!」

「ギーはいつものところにいるんでしょ?大丈夫よ。私、案内はいらないわ。」

「わかった、わたしもお仕事にもどらなきゃ。またね、シルヴィ様。」

少女はせわしなく手を振ると、建物の裏手に続く通路を慌てて駆けて行った。通路の向こうからは数人の子供が手招きをしているのが見える。

ここで子供たちが育てている花は加工され、商品としてさまざまな方面に納められていく。朝一番に収穫された花で作る花束は貴族や教会に集う人々から注文が多い人気商品で、その売上は寄付とともに施設の貴重な収入源となっているのだ。

シルヴィは小さな後ろ姿が建物に入っていくのを確認すると、ギーが作業をしている部屋に向うことにした。

玄関に面した部屋の窓越しにギーの姿が見える。ギーはシルヴィが来たことにいち早く気がつくと跳ねるように部屋から飛び出してきた。

「シルヴィ様いらっしゃい、花束できてるよ。今持ってくるから、ちょっと待っててね。」

ギーは両手でシルヴィの手をぎゅっと握ったかと思うと、シルヴィに話す間を与えずすぐさま建物の中へと消えていった。

シルヴィはその様子を見て、次回から花束は不要だと伝えるのはやめたほうがよさそうだと考え直した。

ギーは自分たちの育てた花がかわいくてしかたないのだろう。いつ来てもシルヴィはこうして熱烈に歓迎され、綺麗な花束を贈られる。

伯爵家としてこの教会に少なからぬ寄付をしているのは父親だ。シルヴィはいつも自分は何もしていないのに無償で花束を受け取っているようで、なんとも心苦しく感じていた。

「シルヴィ様。はい、これ。」

考え事をしていると、目の前に大きな花束がさっと差し出された。いつの間にかギーが戻ってきたのだ。

今日の花束は緑と白の大きな花が一段と目を引き、シンプルだが見事なものだった。

「ありがとう。」

「どうですか?気に入ってもらえると思うんですが。」

「えぇ、とっても綺麗。」

シルヴィはギーから花束を受け取ると、そっとその香りを確かめた。ギーも隣から顔を寄せてクンクンと香りを確かめ、すぐさま満面の笑みを浮かべた。

「これならレオ様も問題ないでしょ?」

「えぇ、きっとそうね。でも……今までレオ様の好みに合わせてほしいってお願いしてたでしょ?これからはもうそういうの気にしなくていいから。」

「と言うと?」

「もう、花は贈らないの。」

「それって──?」

青い香りのする綺麗な花束を両手で抱えたまま、シルヴィとギーは目を合わせた。ギーの戸惑った顔がどこまでシルヴィに聞いていいものかと迷っているのがわかる。

シルヴィとしても、婚約を解消したなどとギーに詳細を説明するつもりはなかった。

「シルヴィ様?」

少し離れた教会の方からシルヴィを呼ぶ声がすると、二人は同時にはっと顔を上げた。シスターがこちらに向かって急ぎ足で来るのが見える。恐らくは来客が帰るところなのだろう──シスターの脇では一台の馬車がゆっくりと走り出したところだった。

「シスター、お久しぶりです。お客様はもう良かったのですか?」

「えぇ大丈夫、今お帰りになったところですよ。それよりもギー?あなたがシルヴィ様のお越しを今か今かと待っていたのは分かりますけれど、もう少し離れなさい。」

「え?あ、すみません。別にそんなつもりじゃ……。」

シスターが大仰な身振りでギーにその場から少し離れるよう促すと、ギーは慌てて両手をぱっと上げ、シルヴィの隣から大きく一歩後退った。

ギーの耳は赤くなっていたが、シルヴィの視線は通り過ぎる馬車を追っていてそれには気が付かないでいた。

シルヴィはいつものように今日一日の予定を頭の中に思い浮かべながらのろのろと起き上がった。

ゆっくりと自室を見渡すと、飾り気のないその様子になぜだかため息がでた。

いつしか習慣のようになっていた教会訪問はこれからも変わらず続けていくべきだろう、自分でもそう思っていた。しかし、そこで当たり前のように受け取っていた花束はもう──不要だ。

この一年、正確にはレオの婚約者になってからは数日置きに教会併設の施設へ行き、そこで子供たちが育てた花を受け取る習慣になっていた。そしてそれを手土産にそのまま侯爵家に挨拶に出向く。

挨拶に伺う相手は婚約者ではなくその母上、侯爵夫人だ。エマ夫人は堅苦しいところの一切ない女性だった。伯爵家のシルヴィに対してもすぐに打ち解けた様子で接してくれ、教育と称した茶会などの面倒事を強要されることはなかった。

最近では、ただ持参した花を飾って帰るだけという日も多くなっていた。

「エマ様には最後のご挨拶に伺うべきよね。だったらやっぱり先に教会に行って、ギーには申し訳ないけど花はもういらないって伝えとかないと……。」

シルヴィは教会併設の養護施設で花の世話をしている子どもたちの顔を思い浮かべた。ギーはその子どもたちを率いているリーダーのような存在だ。小さい頃に両親を事故で亡くしてから、ギーは教会でシスターの世話になって暮らしている。成人した今でも施設の手伝いをしていて、いずれは街に自分の店を持ちたいと夢を語っていた。

教会の敷地に入ると、早速どこから見ていたのか小さな女の子がシルヴィに手を振りながら駆け寄ってきた。

「シルヴィ様いらっしゃい!ギーが待ってるよ、ほら。」

何か作業の最中だったのか、濡れたままの冷たい小さな手がシルヴィの手をそっと引っ張った。

シルヴィは女の子の小さな手を両手で包むようにすると、ニッコリと笑いかけた。

「冷たい手。何か作業の途中だったんじゃないの?戻らなくて大丈夫?」

「あ!」

「ギーはいつものところにいるんでしょ?大丈夫よ。私、案内はいらないわ。」

「わかった、わたしもお仕事にもどらなきゃ。またね、シルヴィ様。」

少女はせわしなく手を振ると、建物の裏手に続く通路を慌てて駆けて行った。通路の向こうからは数人の子供が手招きをしているのが見える。

ここで子供たちが育てている花は加工され、商品としてさまざまな方面に納められていく。朝一番に収穫された花で作る花束は貴族や教会に集う人々から注文が多い人気商品で、その売上は寄付とともに施設の貴重な収入源となっているのだ。

シルヴィは小さな後ろ姿が建物に入っていくのを確認すると、ギーが作業をしている部屋に向うことにした。

玄関に面した部屋の窓越しにギーの姿が見える。ギーはシルヴィが来たことにいち早く気がつくと跳ねるように部屋から飛び出してきた。

「シルヴィ様いらっしゃい、花束できてるよ。今持ってくるから、ちょっと待っててね。」

ギーは両手でシルヴィの手をぎゅっと握ったかと思うと、シルヴィに話す間を与えずすぐさま建物の中へと消えていった。

シルヴィはその様子を見て、次回から花束は不要だと伝えるのはやめたほうがよさそうだと考え直した。

ギーは自分たちの育てた花がかわいくてしかたないのだろう。いつ来てもシルヴィはこうして熱烈に歓迎され、綺麗な花束を贈られる。

伯爵家としてこの教会に少なからぬ寄付をしているのは父親だ。シルヴィはいつも自分は何もしていないのに無償で花束を受け取っているようで、なんとも心苦しく感じていた。

「シルヴィ様。はい、これ。」

考え事をしていると、目の前に大きな花束がさっと差し出された。いつの間にかギーが戻ってきたのだ。

今日の花束は緑と白の大きな花が一段と目を引き、シンプルだが見事なものだった。

「ありがとう。」

「どうですか?気に入ってもらえると思うんですが。」

「えぇ、とっても綺麗。」

シルヴィはギーから花束を受け取ると、そっとその香りを確かめた。ギーも隣から顔を寄せてクンクンと香りを確かめ、すぐさま満面の笑みを浮かべた。

「これならレオ様も問題ないでしょ?」

「えぇ、きっとそうね。でも……今までレオ様の好みに合わせてほしいってお願いしてたでしょ?これからはもうそういうの気にしなくていいから。」

「と言うと?」

「もう、花は贈らないの。」

「それって──?」

青い香りのする綺麗な花束を両手で抱えたまま、シルヴィとギーは目を合わせた。ギーの戸惑った顔がどこまでシルヴィに聞いていいものかと迷っているのがわかる。

シルヴィとしても、婚約を解消したなどとギーに詳細を説明するつもりはなかった。

「シルヴィ様?」

少し離れた教会の方からシルヴィを呼ぶ声がすると、二人は同時にはっと顔を上げた。シスターがこちらに向かって急ぎ足で来るのが見える。恐らくは来客が帰るところなのだろう──シスターの脇では一台の馬車がゆっくりと走り出したところだった。

「シスター、お久しぶりです。お客様はもう良かったのですか?」

「えぇ大丈夫、今お帰りになったところですよ。それよりもギー?あなたがシルヴィ様のお越しを今か今かと待っていたのは分かりますけれど、もう少し離れなさい。」

「え?あ、すみません。別にそんなつもりじゃ……。」

シスターが大仰な身振りでギーにその場から少し離れるよう促すと、ギーは慌てて両手をぱっと上げ、シルヴィの隣から大きく一歩後退った。

ギーの耳は赤くなっていたが、シルヴィの視線は通り過ぎる馬車を追っていてそれには気が付かないでいた。

0

お気に入りに追加

95

あなたにおすすめの小説

初恋の先生と結婚する為に幼稚園児からやり直すことになった俺

NOV

恋愛

俺の名前は『五十鈴 隆』 四十九歳の独身だ。

俺は最近、リストラにあい、それが理由で新たな職も探すことなく引きこもり生活が続いていた。

そんなある日、家に客が来る。

その客は喪服を着ている女性で俺の小・中学校時代の大先輩の鎌田志保さんだった。

志保さんは若い頃、幼稚園の先生をしていたんだが……

その志保さんは今から『幼稚園の先生時代』の先輩だった人の『告別式』に行くということだった。

しかし告別式に行く前にその亡くなった先輩がもしかすると俺の知っている先生かもしれないと思い俺に確認しに来たそうだ。

でも亡くなった先生の名前は『山本香織』……俺は名前を聞いても覚えていなかった。

しかし志保さんが帰り際に先輩の旧姓を言った途端、俺の身体に衝撃が走る。

旧姓「常谷香織」……

常谷……つ、つ、つねちゃん!! あの『つねちゃん』が……

亡くなった先輩、その人こそ俺が大好きだった人、一番お世話になった人、『常谷香織』先生だったのだ。

その時から俺の頭のでは『つねちゃん』との思い出が次から次へと甦ってくる。

そして俺は気付いたんだ。『つねちゃん』は俺の初恋の人なんだと……

それに気付くと同時に俺は卒園してから一度も『つねちゃん』に会っていなかったことを後悔する。

何で俺はあれだけ好きだった『つねちゃん』に会わなかったんだ!?

もし会っていたら……ずっと付き合いが続いていたら……俺がもっと大事にしていれば……俺が『つねちゃん』と結婚していたら……俺が『つねちゃん』を幸せにしてあげたかった……

あくる日、最近、頻繁に起こる頭痛に悩まされていた俺に今までで一番の激痛が起こった!!

あまりの激痛に布団に潜り込み目を閉じていたが少しずつ痛みが和らいできたので俺はゆっくり目を開けたのだが……

目を開けた瞬間、どこか懐かしい光景が目の前に現れる。

何で部屋にいるはずの俺が駅のプラットホームにいるんだ!?

母さんが俺よりも身長が高いうえに若く見えるぞ。

俺の手ってこんなにも小さかったか?

そ、それに……な、なぜ俺の目の前に……あ、あの、つねちゃんがいるんだ!?

これは夢なのか? それとも……

5年も苦しんだのだから、もうスッキリ幸せになってもいいですよね?

gacchi

恋愛

13歳の学園入学時から5年、第一王子と婚約しているミレーヌは王子妃教育に疲れていた。好きでもない王子のために苦労する意味ってあるんでしょうか。

そんなミレーヌに王子は新しい恋人を連れて

「婚約解消してくれる?優しいミレーヌなら許してくれるよね?」

もう私、こんな婚約者忘れてスッキリ幸せになってもいいですよね?

3/5 1章完結しました。おまけの後、2章になります。

4/4 完結しました。奨励賞受賞ありがとうございました。

1章が書籍になりました。

どうやら夫に疎まれているようなので、私はいなくなることにします

文野多咲

恋愛

秘めやかな空気が、寝台を囲う帳の内側に立ち込めていた。

夫であるゲルハルトがエレーヌを見下ろしている。

エレーヌの髪は乱れ、目はうるみ、体の奥は甘い熱で満ちている。エレーヌもまた、想いを込めて夫を見つめた。

「ゲルハルトさま、愛しています」

ゲルハルトはエレーヌをさも大切そうに撫でる。その手つきとは裏腹に、ぞっとするようなことを囁いてきた。

「エレーヌ、俺はあなたが憎い」

エレーヌは凍り付いた。

王妃の仕事なんて知りません、今から逃げます!

gacchi

恋愛

側妃を迎えるって、え?聞いてないよ?

王妃の仕事が大変でも頑張ってたのは、レオルドが好きだから。

国への責任感?そんなの無いよ。もういい。私、逃げるから!

12/16加筆修正したものをカクヨムに投稿しました。

求職令嬢は恋愛禁止な竜騎士団に、子竜守メイドとして採用されました。

待鳥園子

恋愛

グレンジャー伯爵令嬢ウェンディは父が友人に裏切られ、社交界デビューを目前にして無一文になってしまった。

父は異国へと一人出稼ぎに行ってしまい、行く宛てのない姉を心配する弟を安心させるために、以前邸で働いていた竜騎士を頼ることに。

彼が働くアレイスター竜騎士団は『恋愛禁止』という厳格な規則があり、そのため若い女性は働いていない。しかし、ウェンディは竜力を持つ貴族の血を引く女性にしかなれないという『子竜守』として特別に採用されることになり……。

子竜守として働くことになった没落貴族令嬢が、不器用だけどとても優しい団長と恋愛禁止な竜騎士団で働くために秘密の契約結婚をすることなってしまう、ほのぼの子竜育てありな可愛い恋物語。

※完結まで毎日更新です。

たとえこの想いが届かなくても

白雲八鈴

恋愛

恋に落ちるというのはこういう事なのでしょうか。ああ、でもそれは駄目なこと、目の前の人物は隣国の王で、私はこの国の王太子妃。報われぬ恋。たとえこの想いが届かなくても・・・。

王太子は愛妾を愛し、自分はお飾りの王太子妃。しかし、自分の立場ではこの思いを言葉にすることはできないと恋心を己の中に押し込めていく。そんな彼女の生き様とは。

*いつもどおり誤字脱字はほどほどにあります。

*主人公に少々問題があるかもしれません。(これもいつもどおり?)

五歳の時から、側にいた

田尾風香

恋愛

五歳。グレースは初めて国王の長男のグリフィンと出会った。

それからというもの、お互いにいがみ合いながらもグレースはグリフィンの側にいた。十六歳に婚約し、十九歳で結婚した。

グリフィンは、初めてグレースと会ってからずっとその姿を追い続けた。十九歳で結婚し、三十二歳で亡くして初めて、グリフィンはグレースへの想いに気付く。

前編グレース視点、後編グリフィン視点です。全二話。後編は来週木曜31日に投稿します。

貧乏男爵家の末っ子が眠り姫になるまでとその後

空月

恋愛

貧乏男爵家の末っ子・アルティアの婚約者は、何故か公爵家嫡男で非の打ち所のない男・キースである。

魔術学院の二年生に進学して少し経った頃、「君と俺とでは釣り合わないと思わないか」と言われる。

そのときは曖昧な笑みで流したアルティアだったが、その数日後、倒れて眠ったままの状態になってしまう。

すると、キースの態度が豹変して……?

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる