お気に入りに追加

98

あなたにおすすめの小説

一宿一飯の恩義で竜伯爵様に抱かれたら、なぜか監禁されちゃいました!

当麻月菜

恋愛

宮坂 朱音(みやさか あかね)は、電車に跳ねられる寸前に異世界転移した。そして異世界人を保護する役目を担う竜伯爵の元でお世話になることになった。

しかしある日の晩、竜伯爵当主であり、朱音の保護者であり、ひそかに恋心を抱いているデュアロスが瀕死の状態で屋敷に戻ってきた。

彼は強い媚薬を盛られて苦しんでいたのだ。

このまま一晩ナニをしなければ、死んでしまうと知って、朱音は一宿一飯の恩義と、淡い恋心からデュアロスにその身を捧げた。

しかしそこから、なぜだかわからないけれど監禁生活が始まってしまい……。

好きだからこそ身を捧げた異世界女性と、強い覚悟を持って異世界女性を抱いた男が異世界婚をするまでの、しょーもないアレコレですれ違う二人の恋のおはなし。

※いつもコメントありがとうございます!現在、返信が遅れて申し訳ありません(o*。_。)oペコッ 甘口も辛口もどれもありがたく読ませていただいてます(*´ω`*)

※他のサイトにも重複投稿しています。

悪役令嬢は王太子の妻~毎日溺愛と狂愛の狭間で~

一ノ瀬 彩音

恋愛

悪役令嬢は王太子の妻になると毎日溺愛と狂愛を捧げられ、

快楽漬けの日々を過ごすことになる!

そしてその快感が忘れられなくなった彼女は自ら夫を求めるようになり……!?

※この物語はフィクションです。

R18作品ですので性描写など苦手なお方や未成年のお方はご遠慮下さい。

[R18] 18禁ゲームの世界に御招待! 王子とヤらなきゃゲームが進まない。そんなのお断りします。

ピエール

恋愛

R18 がっつりエロです。ご注意下さい

えーー!!

転生したら、いきなり推しと リアルセッ○スの真っ最中!!!

ここって、もしかしたら???

18禁PCゲーム ラブキャッスル[愛と欲望の宮廷]の世界

私って悪役令嬢のカトリーヌに転生しちゃってるの???

カトリーヌって•••、あの、淫乱の•••

マズイ、非常にマズイ、貞操の危機だ!!!

私、確か、彼氏とドライブ中に事故に遭い••••

異世界転生って事は、絶対彼氏も転生しているはず!

だって[ラノベ]ではそれがお約束!

彼を探して、一緒に こんな世界から逃げ出してやる!

カトリーヌの身体に、男達のイヤラシイ魔の手が伸びる。

果たして、主人公は、数々のエロイベントを乗り切る事が出来るのか?

ゲームはエンディングを迎える事が出来るのか?

そして、彼氏の行方は•••

攻略対象別 オムニバスエロです。

完結しておりますので最後までお楽しみいただけます。

(攻略対象に変態もいます。ご注意下さい)

今夜は帰さない~憧れの騎士団長と濃厚な一夜を

澤谷弥(さわたに わたる)

恋愛

ラウニは騎士団で働く事務官である。

そんな彼女が仕事で第五騎士団団長であるオリベルの執務室を訪ねると、彼の姿はなかった。

だが隣の部屋からは、彼が苦しそうに呻いている声が聞こえてきた。

そんな彼を助けようと隣室へと続く扉を開けたラウニが目にしたのは――。

王女、騎士と結婚させられイかされまくる

ぺこ

恋愛

髪の色と出自から差別されてきた騎士さまにベタ惚れされて愛されまくる王女のお話。

性描写激しめですが、甘々の溺愛です。

※原文(♡乱舞淫語まみれバージョン)はpixivの方で見られます。

騎士団長の欲望に今日も犯される

シェルビビ

恋愛

ロレッタは小さい時から前世の記憶がある。元々伯爵令嬢だったが両親が投資話で大失敗し、没落してしまったため今は平民。前世の知識を使ってお金持ちになった結果、一家離散してしまったため前世の知識を使うことをしないと決意した。

就職先は騎士団内の治癒師でいい環境だったが、ルキウスが男に襲われそうになっている時に助けた結果纏わりつかれてうんざりする日々。

ある日、お地蔵様にお願いをした結果ルキウスが全裸に見えてしまった。

しかし、二日目にルキウスが分身して周囲から見えない分身にエッチな事をされる日々が始まった。

無視すればいつかは収まると思っていたが、分身は見えていないと分かると行動が大胆になっていく。

文章を付け足しています。すいません

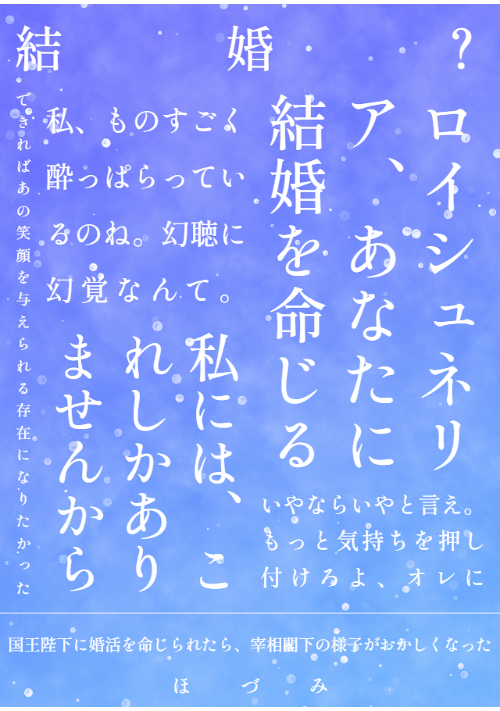

【R18】国王陛下に婚活を命じられたら、宰相閣下の様子がおかしくなった

ほづみ

恋愛

国王から「平和になったので婚活しておいで」と言われた月の女神シアに仕える女神官ロイシュネリア。彼女の持つ未来を視る力は、処女喪失とともに失われる。先視の力をほかの人間に利用されることを恐れた国王からの命令だった。好きな人がいるけどその人には好かれていないし、命令だからしかたがないね、と婚活を始めるロイシュネリアと、彼女のことをひそかに想っていた宰相リフェウスとのあれこれ。両片思いがこじらせています。

あいかわらずゆるふわです。雰囲気重視。

細かいことは気にしないでください!

他サイトにも掲載しています。

注意 ヒロインが腕を切る描写が出てきます。苦手な方はご自衛をお願いします。

腹黒王子は、食べ頃を待っている

月密

恋愛

侯爵令嬢のアリシア・ヴェルネがまだ五歳の時、自国の王太子であるリーンハルトと出会った。そしてその僅か一秒後ーー彼から跪かれ結婚を申し込まれる。幼いアリシアは思わず頷いてしまい、それから十三年間彼からの溺愛ならぬ執愛が止まらない。「ハンカチを拾って頂いただけなんです!」それなのに浮気だと言われてしまいーー「悪い子にはお仕置きをしないとね」また今日も彼から淫らなお仕置きをされてーー……。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる