32 / 35

お別れパーティー1

しおりを挟む

お別れパーティー当日。

午前中、私はいつも通り使用人としての仕事をこなしていた。午後からはパーティーの準備で忙しくなる。このシャルムの王城で働くのも、このメイド服を着るのも、今日で最後となる。

いつもより気合いを入れて、私は城の窓を磨いた。窓から見える景色はなにも変わらないはずなのに、最後だと思うと、いつもより少しだけ私の目には寂しく映った。

ギルバート様とフェリクスも、最後だからといって変わったような素振りは今のところ見せてこない。なので、私も普段通りに接していた。本当に今日でここでの生活が終わりなのかと疑問に思うくらいだった。

もう少し寂しがってくれてもいいのに。

私は内心、ちょっとだけそう思っていた。でも頭では理解している。

ギルバート様は不器用で、フェリクスは感情を表に出すタイプではない。ふたりが普段通りにしてくれていることも、私への気遣いが半分。そして残り半分は――ふたりの性格上、そうせざるを得なくなっているんじゃないかなって、勝手ながら私はそう解釈していた。

午後になり、私はエミーと共に私の部屋でパーティーの準備に取り掛かっていた。

エミーが私に選んでくれたブルーのAラインドレスは、肌の白さを際立たせてくれ、顔をパッと明るく見せてくれる。腰の部分がキュッと締まっており、スタイルもいつもの倍綺麗に見える。

ルヴォルツではよくこういった格好をしていたが、シャルムに来てからドレスを着るのは初めてだ。久しぶりのドレス姿の自分を鏡で見て、私は既に違和感を感じていた。どちらかというと本来はこっちの姿が当たり前と言えるのだが、メイド姿の自分に慣れ過ぎたのかもしれない。

長い髪もエミーの手によりアップヘアにまとめられ、丁寧にメイクアップもしてもらった。簡単な作業は魔法であっという間にこなしていくエミーを見ながら、私はまるで自分がシンデレラにでもなった気分になる。

「もうっ! リアーヌ! かわいすぎ!」

準備を終えたエミーが、私を見て目を輝かせる。

軽く飛び跳ねながら言うエミーを見て、私の顔も自然と笑顔になった。

「さすが、ルヴォルツではお嬢様なだけあるわね。ドレスをばっちり着こなしているんだもの。あっちでは毎日夜会三昧なんじゃない?」

「うーん。夜会よりはお茶会が多かったわね。それに、エミーったら大袈裟よ」

「いいえ! 私は今日、リアーヌが美女だっていうことを改めて実感したわ。こんな着飾り甲斐がある人なかなかいないもの。恋のライバルじゃなくて本当によかった、って感じ」

エミーはほっと胸を撫で下ろす。

「安心して。私はエミーとブレットさんのことを応援してるから」

「ふふ。ありがとう。今度リアーヌに会う時までに恋人になれてたらいいんだけど……」

「がんばって。今日のパーティーも私のことは気にしないで、ブレットさんといっぱい話してきてちょうだい」

「なに言ってるの。今日の主役はリアーヌなんだから! ……お別れなのに、リアーヌを気にしないでいられるわけないでしょう?」

さっきまで明るく話していたエミーの声が小さくなる。無理に笑っているようなエミーを見て、エミーが私との別れを惜しんでくれていることが言わずとも伝わってきた。

「……ありがとうエミー。メイドの仕事を教えてくれたり、お城でも仲良くしてくれて。今日も私のために時間を割いてくれて、すごくうれしかったわ」

「私こそ! リアーヌが来てくれて楽しかったわ。私なんかの魔法でいつも喜んでくれて……。今日だって、私が勝手にやったことよ。ここには女王様も王女様もいないから、こうやって女の子を着飾ることに飢えてたの!」

舌を出しておちゃめに笑うエミー。私たちはそのままパーティーが始まる時間まで、最後のふたりきりでのおしゃべりを楽しんでいた。

◇◇◇

いよいよ城の大広間でパーティーが開始された。

ぞろぞろと招待客がやって来ている。私もエミーに手を引かれ会場に入れば、既に会場にいた人たちの視線が一斉にこちらに向いた。

今日は私のお別れパーティーなので、私が注目を浴びるのは当然といえるのだが、ここまで人に注目された経験が今までないのでなんだか恥ずかしい。

みんな私に話しかけるタイミングを伺っているのか、見ているだけで誰も話しかけてはこない。

「リアーヌ!」

「今日の主役がやっと現れたようだな」

このまま立ち尽くしているのもなんだし、どうしようかと思っていると、ギルバート様とフェリクスが私のところへ最初に声をかけにきてくれた。気を遣ってかエミーは私から離れ、来客のサポートに回っていた。

「……リアーヌ、お前」

ギルバート様が私をまじまじと見て、驚いた顔をしている。

「……ついお前がいいとこのお嬢様っての忘れてたが、この姿を見て思い出した。ドレス、似合ってるな」

「えっ? あ、ありがとうございます。エミーが見立ててくれて」

予想と反し素直に褒められ、今度は私が驚いた顔をしてしまった。

「ギルとリアーヌがこうして並んでいると、まるで王子様とお姫様だな」

「は、はぁ!? 俺は王子じゃなくて国王だっつーの!」

フェリクスが茶化すように言うと、ギルバート様がすぐさま言い返す。……気にするところ、そこなんだ。

「んなこと言ったら、お前たちは執事とお嬢様みたいだろ!」

「そのままですね」

「そのままだな」

ギルバート様の例えになっていない例え話に、私とフェリクスは声を揃えツッコミを入れる。悔しそうな顔のギルバート様を見て、私とフェリクスはくすくすと笑い合った。

「つーか、俺たちは最後にちゃんとお前との時間があるから後回しでいいんだ。リアーヌ、このパーテイー中にいろんなやつと話してこいよ。好きなだけ飲んで食って、楽しい時間にしてくれ」

「そうだな。リアーヌと話したがってるやつはたくさんいる。いつも一緒にいる俺達がパーティー中もリアーヌを独占していたら、さすがに怒られてしまうだろう」

「そういうこと――」

「リアーヌたんっ! 久しぶりぃーっ!」

ギルバート様の声を遮って聞こえてきたのは、白魔法長のベアトリスさんだ。

「ベアトリスさん! ディオンさんにクロードさんも!」

「あ~! 今日は一段とキャワイイ! 天使みたいっ!」

ベアトリスさんは思い切り私に抱き着いてくる。私からしたら、ベアトリスさんの方が天使にしか見えないけれど。ベアトリスさんを見ながらディオンさんは顔をしかめ、クロードさんは相変わらず表情が読めない。

ベアトリスさんのされるがままにしていると、後ろからつんつんと背中を突かれた。振り向けば、ギルバート様が口パクで「後でな」と言い、フェリクスと一緒に私の元から去って行く。

「今日はお招きありがとうございます。リアーヌさん」

「……」

ディオンさんが言うと、隣のクロードさんは何も言わずにぺこりと頭だけを下げた。

魔法長の人たちとは、個人ではあれ以来も何度か街で会ったことがあったが、三人揃って会うのは久しぶりのことだ。やはりみんな揃うとオーラが違う。

「こちらこそ、お忙しい中来ていただいてありがとうございます。会えてうれしいです」

「! べ、別に。今日はたまたま暇でしたから。それに、お別れパーティーと言われたら行かざるを得ないといいますか」

「あれ~? ディオン顔赤くない? 一応言っておくけど、リアーヌたんが微笑んだのはディオンにだけじゃないんですけど?」

ベアトリスさんが私から離れ、ディオンさんの顔を覗き込む。

「いちいちうるさいですねあなたは」

「またそんな毒吐いて! 男なら今日のリアーヌたんを見てまず最初に言うことがあるんじゃないの~?」

にやにやと笑いながらベアトリスさんがディオンさんの頬をつつくと、ディオンさんは煩わしそうにベアトリスさんの手を振り払った。そして、私の方をじっと見てディオンさんは口を開く。

「まぁ、馬子にも衣裳、というやつでしょうか」

「はぁ? なにそれ! ツンデレのつもり? ツンデレキャラがまずギルたんと被ってるんだってば! ねぇ、クロードはどう思う?」

「……すごく、綺麗だと思う」

小さいが、確かにクロードさんから発せられたその言葉に、私を含める残り三人の動きが固まった。クロードさんが「綺麗」なんて言うとは意外だ。

「ひゅ~! クロード、イケメン!」

「……まさかクロードさんがさらりとそんなことを言える人だったなんて。リアーヌさん! 勘違いしないでください! 僕だって、一応綺麗だと思ってますから!」

「……俺は一応ではない。心から思っている」

「クロードさん! ちょっと黙っててくださいよ! さっきから何なんですかあなた⁉︎ リアーヌさんを口説いてるんですか⁉︎」

クロードさんの両肩を揺さぶりながら怒鳴るディオンさんを見て、ベアトリスさんはお腹を抱えて大笑いしている。……相変わらず愉快だなぁ、と、私はその光景を微笑ましく思っていた。

「はぁ。でも、今日でリアーヌたんとお別れだなんて信じらんない。寂しいよ~。ずっとここにいてよ。リアーヌたん」

うるうるした瞳でベアトリスさんに見上げられる。こんなかわいいひとにお願いされたら、おもわず首を縦に振ってしまいそうだ。

「私もすごく寂しいんですけど、元々次のレッドムーンまでという約束でしたから」

「……ルヴォルツにはあなたを待ってる人がいる。あなたにはあなたの住む世界があるのですから仕方のないことです。……確かに寂しくはなりますけど」

「ディオンさん……」

聞き分けのいい感じを出しながらも、最後に本音を言ってもらえたことがうれしい。

騒がしかった空気が一変し、しんみりとしたなかで口火を切ったのは、意外にもクロードだんだった。

「……二度と会えないわけではない。また会おう」

その時、初めてクロードさんの笑顔を見た。僅かに口角が上がっただけだが、すぐにその表情の変化に気づいた。

「そうだねっ! 次は“リアーヌたんと再会パーティー”で会えることを願ってるよ!」

「僕たちが万が一そちらへ行くことがあれば……ルヴォルツを案内してくださいね」

クロードさんに絆されたのか、ふたりにも笑顔が戻る。

「……はいっ!」

私は元気よく返事をして、どんな形であれ、また魔法長のみんなと会えることを願った。

午前中、私はいつも通り使用人としての仕事をこなしていた。午後からはパーティーの準備で忙しくなる。このシャルムの王城で働くのも、このメイド服を着るのも、今日で最後となる。

いつもより気合いを入れて、私は城の窓を磨いた。窓から見える景色はなにも変わらないはずなのに、最後だと思うと、いつもより少しだけ私の目には寂しく映った。

ギルバート様とフェリクスも、最後だからといって変わったような素振りは今のところ見せてこない。なので、私も普段通りに接していた。本当に今日でここでの生活が終わりなのかと疑問に思うくらいだった。

もう少し寂しがってくれてもいいのに。

私は内心、ちょっとだけそう思っていた。でも頭では理解している。

ギルバート様は不器用で、フェリクスは感情を表に出すタイプではない。ふたりが普段通りにしてくれていることも、私への気遣いが半分。そして残り半分は――ふたりの性格上、そうせざるを得なくなっているんじゃないかなって、勝手ながら私はそう解釈していた。

午後になり、私はエミーと共に私の部屋でパーティーの準備に取り掛かっていた。

エミーが私に選んでくれたブルーのAラインドレスは、肌の白さを際立たせてくれ、顔をパッと明るく見せてくれる。腰の部分がキュッと締まっており、スタイルもいつもの倍綺麗に見える。

ルヴォルツではよくこういった格好をしていたが、シャルムに来てからドレスを着るのは初めてだ。久しぶりのドレス姿の自分を鏡で見て、私は既に違和感を感じていた。どちらかというと本来はこっちの姿が当たり前と言えるのだが、メイド姿の自分に慣れ過ぎたのかもしれない。

長い髪もエミーの手によりアップヘアにまとめられ、丁寧にメイクアップもしてもらった。簡単な作業は魔法であっという間にこなしていくエミーを見ながら、私はまるで自分がシンデレラにでもなった気分になる。

「もうっ! リアーヌ! かわいすぎ!」

準備を終えたエミーが、私を見て目を輝かせる。

軽く飛び跳ねながら言うエミーを見て、私の顔も自然と笑顔になった。

「さすが、ルヴォルツではお嬢様なだけあるわね。ドレスをばっちり着こなしているんだもの。あっちでは毎日夜会三昧なんじゃない?」

「うーん。夜会よりはお茶会が多かったわね。それに、エミーったら大袈裟よ」

「いいえ! 私は今日、リアーヌが美女だっていうことを改めて実感したわ。こんな着飾り甲斐がある人なかなかいないもの。恋のライバルじゃなくて本当によかった、って感じ」

エミーはほっと胸を撫で下ろす。

「安心して。私はエミーとブレットさんのことを応援してるから」

「ふふ。ありがとう。今度リアーヌに会う時までに恋人になれてたらいいんだけど……」

「がんばって。今日のパーティーも私のことは気にしないで、ブレットさんといっぱい話してきてちょうだい」

「なに言ってるの。今日の主役はリアーヌなんだから! ……お別れなのに、リアーヌを気にしないでいられるわけないでしょう?」

さっきまで明るく話していたエミーの声が小さくなる。無理に笑っているようなエミーを見て、エミーが私との別れを惜しんでくれていることが言わずとも伝わってきた。

「……ありがとうエミー。メイドの仕事を教えてくれたり、お城でも仲良くしてくれて。今日も私のために時間を割いてくれて、すごくうれしかったわ」

「私こそ! リアーヌが来てくれて楽しかったわ。私なんかの魔法でいつも喜んでくれて……。今日だって、私が勝手にやったことよ。ここには女王様も王女様もいないから、こうやって女の子を着飾ることに飢えてたの!」

舌を出しておちゃめに笑うエミー。私たちはそのままパーティーが始まる時間まで、最後のふたりきりでのおしゃべりを楽しんでいた。

◇◇◇

いよいよ城の大広間でパーティーが開始された。

ぞろぞろと招待客がやって来ている。私もエミーに手を引かれ会場に入れば、既に会場にいた人たちの視線が一斉にこちらに向いた。

今日は私のお別れパーティーなので、私が注目を浴びるのは当然といえるのだが、ここまで人に注目された経験が今までないのでなんだか恥ずかしい。

みんな私に話しかけるタイミングを伺っているのか、見ているだけで誰も話しかけてはこない。

「リアーヌ!」

「今日の主役がやっと現れたようだな」

このまま立ち尽くしているのもなんだし、どうしようかと思っていると、ギルバート様とフェリクスが私のところへ最初に声をかけにきてくれた。気を遣ってかエミーは私から離れ、来客のサポートに回っていた。

「……リアーヌ、お前」

ギルバート様が私をまじまじと見て、驚いた顔をしている。

「……ついお前がいいとこのお嬢様っての忘れてたが、この姿を見て思い出した。ドレス、似合ってるな」

「えっ? あ、ありがとうございます。エミーが見立ててくれて」

予想と反し素直に褒められ、今度は私が驚いた顔をしてしまった。

「ギルとリアーヌがこうして並んでいると、まるで王子様とお姫様だな」

「は、はぁ!? 俺は王子じゃなくて国王だっつーの!」

フェリクスが茶化すように言うと、ギルバート様がすぐさま言い返す。……気にするところ、そこなんだ。

「んなこと言ったら、お前たちは執事とお嬢様みたいだろ!」

「そのままですね」

「そのままだな」

ギルバート様の例えになっていない例え話に、私とフェリクスは声を揃えツッコミを入れる。悔しそうな顔のギルバート様を見て、私とフェリクスはくすくすと笑い合った。

「つーか、俺たちは最後にちゃんとお前との時間があるから後回しでいいんだ。リアーヌ、このパーテイー中にいろんなやつと話してこいよ。好きなだけ飲んで食って、楽しい時間にしてくれ」

「そうだな。リアーヌと話したがってるやつはたくさんいる。いつも一緒にいる俺達がパーティー中もリアーヌを独占していたら、さすがに怒られてしまうだろう」

「そういうこと――」

「リアーヌたんっ! 久しぶりぃーっ!」

ギルバート様の声を遮って聞こえてきたのは、白魔法長のベアトリスさんだ。

「ベアトリスさん! ディオンさんにクロードさんも!」

「あ~! 今日は一段とキャワイイ! 天使みたいっ!」

ベアトリスさんは思い切り私に抱き着いてくる。私からしたら、ベアトリスさんの方が天使にしか見えないけれど。ベアトリスさんを見ながらディオンさんは顔をしかめ、クロードさんは相変わらず表情が読めない。

ベアトリスさんのされるがままにしていると、後ろからつんつんと背中を突かれた。振り向けば、ギルバート様が口パクで「後でな」と言い、フェリクスと一緒に私の元から去って行く。

「今日はお招きありがとうございます。リアーヌさん」

「……」

ディオンさんが言うと、隣のクロードさんは何も言わずにぺこりと頭だけを下げた。

魔法長の人たちとは、個人ではあれ以来も何度か街で会ったことがあったが、三人揃って会うのは久しぶりのことだ。やはりみんな揃うとオーラが違う。

「こちらこそ、お忙しい中来ていただいてありがとうございます。会えてうれしいです」

「! べ、別に。今日はたまたま暇でしたから。それに、お別れパーティーと言われたら行かざるを得ないといいますか」

「あれ~? ディオン顔赤くない? 一応言っておくけど、リアーヌたんが微笑んだのはディオンにだけじゃないんですけど?」

ベアトリスさんが私から離れ、ディオンさんの顔を覗き込む。

「いちいちうるさいですねあなたは」

「またそんな毒吐いて! 男なら今日のリアーヌたんを見てまず最初に言うことがあるんじゃないの~?」

にやにやと笑いながらベアトリスさんがディオンさんの頬をつつくと、ディオンさんは煩わしそうにベアトリスさんの手を振り払った。そして、私の方をじっと見てディオンさんは口を開く。

「まぁ、馬子にも衣裳、というやつでしょうか」

「はぁ? なにそれ! ツンデレのつもり? ツンデレキャラがまずギルたんと被ってるんだってば! ねぇ、クロードはどう思う?」

「……すごく、綺麗だと思う」

小さいが、確かにクロードさんから発せられたその言葉に、私を含める残り三人の動きが固まった。クロードさんが「綺麗」なんて言うとは意外だ。

「ひゅ~! クロード、イケメン!」

「……まさかクロードさんがさらりとそんなことを言える人だったなんて。リアーヌさん! 勘違いしないでください! 僕だって、一応綺麗だと思ってますから!」

「……俺は一応ではない。心から思っている」

「クロードさん! ちょっと黙っててくださいよ! さっきから何なんですかあなた⁉︎ リアーヌさんを口説いてるんですか⁉︎」

クロードさんの両肩を揺さぶりながら怒鳴るディオンさんを見て、ベアトリスさんはお腹を抱えて大笑いしている。……相変わらず愉快だなぁ、と、私はその光景を微笑ましく思っていた。

「はぁ。でも、今日でリアーヌたんとお別れだなんて信じらんない。寂しいよ~。ずっとここにいてよ。リアーヌたん」

うるうるした瞳でベアトリスさんに見上げられる。こんなかわいいひとにお願いされたら、おもわず首を縦に振ってしまいそうだ。

「私もすごく寂しいんですけど、元々次のレッドムーンまでという約束でしたから」

「……ルヴォルツにはあなたを待ってる人がいる。あなたにはあなたの住む世界があるのですから仕方のないことです。……確かに寂しくはなりますけど」

「ディオンさん……」

聞き分けのいい感じを出しながらも、最後に本音を言ってもらえたことがうれしい。

騒がしかった空気が一変し、しんみりとしたなかで口火を切ったのは、意外にもクロードだんだった。

「……二度と会えないわけではない。また会おう」

その時、初めてクロードさんの笑顔を見た。僅かに口角が上がっただけだが、すぐにその表情の変化に気づいた。

「そうだねっ! 次は“リアーヌたんと再会パーティー”で会えることを願ってるよ!」

「僕たちが万が一そちらへ行くことがあれば……ルヴォルツを案内してくださいね」

クロードさんに絆されたのか、ふたりにも笑顔が戻る。

「……はいっ!」

私は元気よく返事をして、どんな形であれ、また魔法長のみんなと会えることを願った。

0

お気に入りに追加

559

あなたにおすすめの小説

皇太子の子を妊娠した悪役令嬢は逃げることにした

葉柚

恋愛

皇太子の子を妊娠した悪役令嬢のレイチェルは幸せいっぱいに暮らしていました。

でも、妊娠を切っ掛けに前世の記憶がよみがえり、悪役令嬢だということに気づいたレイチェルは皇太子の前から逃げ出すことにしました。

本編完結済みです。時々番外編を追加します。

目が覚めたら夫と子供がいました

青井陸

恋愛

とある公爵家の若い公爵夫人、シャルロットが毒の入ったのお茶を飲んで倒れた。

1週間寝たきりのシャルロットが目を覚ましたとき、幼い可愛い男の子がいた。

「…お母様?よかった…誰か!お母様が!!!!」

「…あなた誰?」

16歳で政略結婚によって公爵家に嫁いだ、元伯爵令嬢のシャルロット。

シャルロットは一目惚れであったが、夫のハロルドは結婚前からシャルロットには冷たい。

そんな関係の二人が、シャルロットが毒によって記憶をなくしたことにより少しずつ変わっていく。

なろう様でも同時掲載しています。

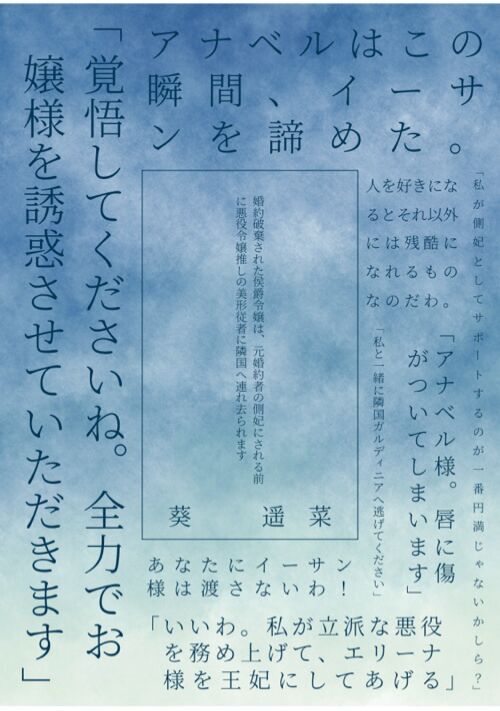

婚約破棄された侯爵令嬢は、元婚約者の側妃にされる前に悪役令嬢推しの美形従者に隣国へ連れ去られます

葵 遥菜

恋愛

アナベル・ハワード侯爵令嬢は婚約者のイーサン王太子殿下を心から慕い、彼の伴侶になるための勉強にできる限りの時間を費やしていた。二人の仲は順調で、結婚の日取りも決まっていた。

しかし、王立学園に入学したのち、イーサン王太子は真実の愛を見つけたようだった。

お相手はエリーナ・カートレット男爵令嬢。

二人は相思相愛のようなので、アナベルは将来王妃となったのち、彼女が側妃として召し上げられることになるだろうと覚悟した。

「悪役令嬢、アナベル・ハワード! あなたにイーサン様は渡さない――!」

アナベルはエリーナから「悪」だと断じられたことで、自分の存在が二人の邪魔であることを再認識し、エリーナが王妃になる道はないのかと探り始める――。

「エリーナ様を王妃に据えるにはどうしたらいいのかしらね、エリオット?」

「一つだけ方法がございます。それをお教えする代わりに、私と約束をしてください」

「どんな約束でも守るわ」

「もし……万が一、王太子殿下がアナベル様との『婚約を破棄する』とおっしゃったら、私と一緒に隣国ガルディニアへ逃げてください」

これは、悪役令嬢を溺愛する従者が合法的に推しを手に入れる物語である。

※タイトル通りのご都合主義なお話です。

※他サイトにも投稿しています。

いじめられ続けた挙げ句、三回も婚約破棄された悪役令嬢は微笑みながら言った「女神の顔も三度まで」と

鳳ナナ

恋愛

伯爵令嬢アムネジアはいじめられていた。

令嬢から。子息から。婚約者の王子から。

それでも彼女はただ微笑を浮かべて、一切の抵抗をしなかった。

そんなある日、三回目の婚約破棄を宣言されたアムネジアは、閉じていた目を見開いて言った。

「――女神の顔も三度まで、という言葉をご存知ですか?」

その言葉を皮切りに、ついにアムネジアは本性を現し、夜会は女達の修羅場と化した。

「ああ、気持ち悪い」

「お黙りなさい! この泥棒猫が!」

「言いましたよね? 助けてやる代わりに、友達料金を払えって」

飛び交う罵倒に乱れ飛ぶワイングラス。

謀略渦巻く宮廷の中で、咲き誇るは一輪の悪の華。

――出てくる令嬢、全員悪人。

※小説家になろう様でも掲載しております。

もう死んでしまった私へ

ツカノ

恋愛

私には前世の記憶がある。

幼い頃に母と死別すれば最愛の妻が短命になった原因だとして父から厭われ、婚約者には初対面から冷遇された挙げ句に彼の最愛の聖女を虐げたと断罪されて塵のように捨てられてしまった彼女の悲しい記憶。それなのに、今世の世界で聖女も元婚約者も存在が煙のように消えているのは、何故なのでしょうか?

今世で幸せに暮らしているのに、聖女のそっくりさんや謎の婚約者候補が現れて大変です!!

ゆるゆる設定です。

私が死んだあとの世界で

もちもち太郎

恋愛

婚約破棄をされ断罪された公爵令嬢のマリーが死んだ。

初めはみんな喜んでいたが、時が経つにつれマリーの重要さに気づいて後悔する。

だが、もう遅い。なんてったって、私を断罪したのはあなた達なのですから。

【完結】実は白い結婚でしたの。元悪役令嬢は未亡人になったので今度こそ推しを見守りたい。

氷雨そら

恋愛

悪役令嬢だと気がついたのは、断罪直後。

私は、五十も年上の辺境伯に嫁いだのだった。

「でも、白い結婚だったのよね……」

奥様を愛していた辺境伯に、孫のように可愛がられた私は、彼の亡き後、王都へと戻ってきていた。

全ては、乙女ゲームの推しを遠くから眺めるため。

一途な年下枠ヒーローに、元悪役令嬢は溺愛される。

断罪に引き続き、私に拒否権はない……たぶん。

もう彼女でいいじゃないですか

キムラましゅろう

恋愛

ある日わたしは婚約者に婚約解消を申し出た。

常にわたし以外の女を腕に絡ませている事に耐えられなくなったからだ。

幼い頃からわたしを溺愛する婚約者は婚約解消を絶対に認めないが、わたしの心は限界だった。

だからわたしは行動する。

わたしから婚約者を自由にするために。

わたしが自由を手にするために。

残酷な表現はありませんが、

性的なワードが幾つが出てきます。

苦手な方は回れ右をお願いします。

小説家になろうさんの方では

ifストーリーを投稿しております。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる