お気に入りに追加

54

あなたにおすすめの小説

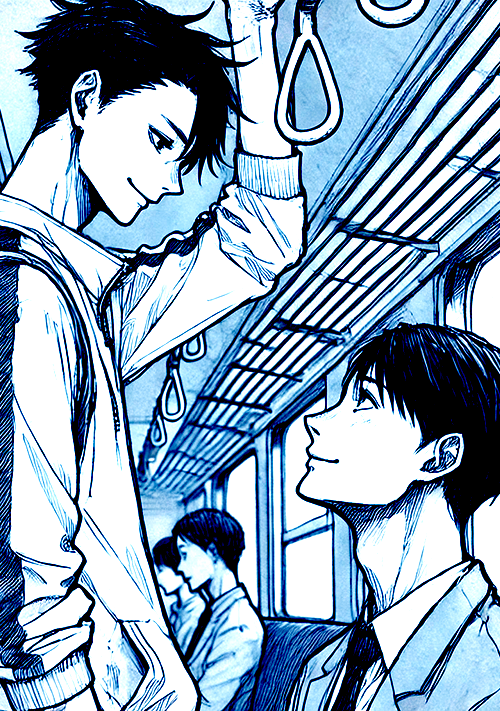

たまにはゆっくり、歩きませんか?

隠岐 旅雨

BL

大手IT企業でシステムエンジニアとして働く榊(さかき)は、一時的に都内本社から埼玉県にある支社のプロジェクトへの応援増員として参加することになった。その最初の通勤の電車の中で、つり革につかまって半分眠った状態のままの男子高校生が倒れ込んでくるのを何とか支え抱きとめる。

よく見ると高校生は自分の出身高校の後輩であることがわかり、また翌日の同時刻にもたまたま同じ電車で遭遇したことから、日々の通勤通学をともにすることになる。

世間話をともにするくらいの仲ではあったが、徐々に互いの距離は縮まっていき、週末には映画を観に行く約束をする。が……

学院のモブ役だったはずの青年溺愛物語

紅林

BL

『桜田門学院高等学校』

日本中の超金持ちの子息子女が通うこの学校は東京都内に位置する野球ドーム五個分の土地が学院としてなる巨大学園だ

しかし生徒数は300人程の少人数の学院だ

そんな学院でモブとして役割を果たすはずだった青年の物語である

【完結】運命さんこんにちは、さようなら

ハリネズミ

BL

Ωである神楽 咲(かぐら さき)は『運命』と出会ったが、知らない間に番になっていたのは別の人物、影山 燐(かげやま りん)だった。

とある誤解から思うように優しくできない燐と、番=家族だと考え、家族が欲しかったことから簡単に受け入れてしまったマイペースな咲とのちぐはぐでピュアなラブストーリー。

==========

完結しました。ありがとうございました。

学園と夜の街での鬼ごっこ――標的は白の皇帝――

天海みつき

BL

族の総長と副総長の恋の話。

アルビノの主人公――聖月はかつて黒いキャップを被って目元を隠しつつ、夜の街を駆け喧嘩に明け暮れ、いつしか"皇帝"と呼ばれるように。しかし、ある日突然、姿を晦ました。

その後、街では聖月は死んだという噂が蔓延していた。しかし、彼の族――Nukesは実際に遺体を見ていないと、その捜索を止めていなかった。

「どうしようかなぁ。……そぉだ。俺を見つけて御覧。そしたら捕まってあげる。これはゲームだよ。俺と君たちとの、ね」

学園と夜の街を巻き込んだ、追いかけっこが始まった。

族、学園、などと言っていますが全く知識がないため完全に想像です。何でも許せる方のみご覧下さい。

何とか完結までこぎつけました……!番外編を投稿完了しました。楽しんでいただけたら幸いです。

家事代行サービスにdomの溺愛は必要ありません!

灯璃

BL

家事代行サービスで働く鏑木(かぶらぎ) 慧(けい)はある日、高級マンションの一室に仕事に向かった。だが、住人の男性は入る事すら拒否し、何故かなかなか中に入れてくれない。

何度かの押し問答の後、なんとか慧は中に入れてもらえる事になった。だが、男性からは冷たくオレの部屋には入るなと言われてしまう。

仕方ないと気にせず仕事をし、気が重いまま次の日も訪れると、昨日とは打って変わって男性、秋水(しゅうすい) 龍士郎(りゅうしろう)は慧の料理を褒めた。

思ったより悪い人ではないのかもと慧が思った時、彼がdom、支配する側の人間だという事に気づいてしまう。subである慧は彼と一定の距離を置こうとするがーー。

みたいな、ゆるいdom/subユニバース。ふんわり過ぎてdom/subユニバースにする必要あったのかとか疑問に思ってはいけない。

※完結しました!ありがとうございました!

黄色い水仙を君に贈る

えんがわ

BL

──────────

「ねぇ、別れよっか……俺たち……。」

「ああ、そうだな」

「っ……ばいばい……」

俺は……ただっ……

「うわああああああああ!」

君に愛して欲しかっただけなのに……

十七歳の心模様

須藤慎弥

BL

好きだからこそ、恋人の邪魔はしたくない…

ほんわか読者モデル×影の薄い平凡くん

柊一とは不釣り合いだと自覚しながらも、

葵は初めての恋に溺れていた。

付き合って一年が経ったある日、柊一が告白されている現場を目撃してしまう。

告白を断られてしまった女の子は泣き崩れ、

その瞬間…葵の胸に卑屈な思いが広がった。

※fujossy様にて行われた「梅雨のBLコンテスト」出品作です。

【完結】僕の大事な魔王様

綾雅(要らない悪役令嬢1/7発売)

BL

母竜と眠っていた幼いドラゴンは、なぜか人間が住む都市へ召喚された。意味が分からず本能のままに隠れたが発見され、引きずり出されて兵士に殺されそうになる。

「お母さん、お父さん、助けて! 魔王様!!」

魔族の守護者であった魔王様がいない世界で、神様に縋る人間のように叫ぶ。必死の嘆願は幼ドラゴンの魔力を得て、遠くまで響いた。そう、隣接する別の世界から魔王を召喚するほどに……。

俺様魔王×いたいけな幼ドラゴン――成長するまで見守ると決めた魔王は、徐々に真剣な想いを抱くようになる。彼の想いは幼過ぎる竜に届くのか。ハッピーエンド確定

【同時掲載】 小説家になろう、アルファポリス、カクヨム、エブリスタ

2023/12/11……完結

2023/09/28……カクヨム、週間恋愛 57位

2023/09/23……エブリスタ、トレンドBL 5位

2023/09/23……小説家になろう、日間ファンタジー 39位

2023/09/21……連載開始

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる