2 / 3

2

しおりを挟む

俺の井戸は、飛行機で数時間の距離にある。

畑の中央にたたずむ、防風林のある平屋。実家が何一つ変わっていないことに、なぜか俺は少し感動した。東京に来てまだ一年も経っていないのに、ずいぶん長いこと留守にしていた気がする。

「お帰り、秀」

母さんが俺を出迎える。近所の人が数人、わざわざ俺の顔を見に玄関口で待っている。

『東京の難関大学に行った秀ちゃん』。

小さな井戸の中で、俺はふたたび龍に戻った。

それが物珍しかったのはほんの数日だった。

(つまんねえ)

俺はぽんと専門書を机に放った。畳の上にごろりと横になり、天井を見つめる。

東京の刺激がない。俺より学力が優れた人間がいない。

こんなに静かなのに、本を読んでも張り合いがなくて、すぐに飽きてしまう。

(鳥見ってやっぱ、面白かったんだな)

あいつに負けることがどれほど自分の熱量につながっていたか、痛感させられる。この恵まれた環境では努力する必要がない。

次第に生活が自堕落になっていく。

まるで小学生のように課題の山を放り出して、俺はインターネットの世界に浸かった。ふだんは砂糖より甘い母さんからも、少しは真面目に勉強したらと苦言が出る程だった。

鳥見から連絡が来たのはそんなときだった。

メッセージは唐突だった。

『君さえいなければ平和になると思っていた。いなくても神経に障るのはなぜなんだ』

俺は思わずにやりと笑った。

なんだ、こいつも俺の不在に耐えられなかったのか。よしよし。

『寂しかったのか?』

そう返すと、画面の向こうで鳥見がぴりぴりするのがわかる。第六感で。

『黙ってくれ。明日の午後三時、○○市内、アイアンコーヒー。どうせ暇なんだろ』

俺は少し驚いた。東京からわざわざ来るのか。あの無駄使いの嫌いな鳥見が。

(俺のこと、大好きじゃん)

愉快な奴。俺もなんだか鳥見に会いたくなってしまった。

顔を合わせればまたコンプレックスでぐちゃぐちゃになるだろうが、その苦しさを含めて、鳥見と言う存在の刺激がほしい。

『俺が東京に戻ってもいいけど?』

どうせ田舎には飽きてしまったからと思って、俺はそう返した。

返信に少し間があった。

『近所にいるんだ』

意外だった。

『え、もう? なんで』

また間が開く。

『何事も経験かと思って、それで短期で仕事を入れた。語学も生きるし』

(なんだ、俺に会いにわざわざ飛行機か新幹線で飛んでくるんじゃないのか)

仕事のついでか。俺は不思議にがっかりしていた。

よく考えてみれば、鳥見に限って、そんな特別扱いをするわけがない。やることに一切の無駄がないのが鳥見の特徴だ。

『どこで働いてんの』

鳥見はリゾートホテルの名前を出した。不承不承答えているのが丸わかりのタイミングだった。

『ああ、うちの県だと高級ホテルだ。へー、よかったな』

『職場には来るなよ』

『わかってる。寮なんだろ』

また何秒か返信に時間がかかった。

『やっぱり君、くそうざい』

そんなに恥ずかしがることはないのに。

アイアンコーヒーは観光客向けのおしゃれな喫茶店で、各種グルメサイトでも評価が高い。鳥見らしい選択だな、と思いながら、ガラスのドアを開ける。

「遅い。それに君はまたそんな服を着て」

鳥見の不機嫌な顔が俺を迎えた。

なつかしさに胸のあたりが生温かくなる。そうそう。鳥見はこうでなくては。

「どこがおかしいんだよ」

俺は反抗的な態度で自分を見下ろした。中学高校と愛用し続けたジャンパーに、同じだけ年季の入ったスウェットとジーンズ。どこからどう見ても俺らしいスタイルだ。

「写真を撮るのに困るじゃないか。いいからその汚い上着を脱いで」

俺は口を尖らせた。

「汚いとはなんだ。父さんからのプレゼントだぞ」

鳥見は立ち上がり、自分の小じゃれたジャケットを脱いだ。俺の肩からジャンパーが撤去され、代わりに鳥見のジャケットがかかる。

悔しいが、黒い上質のウールはさっきまで着ていたナイロンよりも温かい。

(鳥見の体温が高いだけだろ)

そう思った瞬間、ぞわっとした謎の感覚が俺の身体を包んだ。

正体のわからない、少し恐ろしい感覚だった。ジャケットの熱と淡い香水の匂いが、俺の呼吸や神経を勝手に支配するような感じ。

俺はあわてて感覚を追いやった。

(いったい何だったんだ、今のは)

深く考えてはいけないと、俺の中の何かが告げている。

「多少はましか」

鳥見の声で我に返った。

鳥見は心底嫌そうに、色あせた俺のジャンパーをつまんでいる。

「しかし君、腕が短いな。袖が余りすぎ」

「うるさいわ」

「机の下に手を下ろしておいて。そう」

俺が着席すると、鳥見はスマートフォンを斜め上にかかげて写真を撮った。

「見せろ」

「ん」

しばらく操作してから、鳥見はスマートフォンを寄越してきた。有名な画像投稿アプリだ。

『東京の友人と再会』

などという小癪なハッシュタグがついている。

その友人である俺は画面の隅に追いやられ、顔すら映っていない。鳥見自身と紺のマグカップ、深緑の皿に乗ったサンドイッチ、そして顔のないモブの写真だ。

(あれ、やっぱり俺、こいつにとってはいらねえ存在?)

鳥見らしさ溢れる写真は、俺に現実を突き付けてくる。

こいつが俺と会いたかったのは、リゾートバイトで切れかかった東京とのつながりをつなぎなおしたかっただけだ。東京の知人の存在を、あのアプリでアピールしておきたかった。

俺はなぜか傷つきながら、スマートフォンを返した。

「これだけしか映らないなら、あのジャンパーでもよかっただろ」

鳥見は俺をちらりと見て、また画面に目を落とした。

「こんな汚いの、もう着ないでくれ。どう見ても消費期限切れだ。ぼくのそれ、あげるから」

俺はきょとんとした。

「こんな高そうなのに、いらないのか」

「あんな格好でぼくの周りをうろつかれたくないんだ」

なんとなく言い訳じみた雰囲気で、鳥見は言った。

「これだって俺には袖が長いけど」

鳥見はため息をついた。モブである俺の服装などという、些細かつどうでもいい話を長引かせることに苛立っているらしい。

「まくるなり、直すなり、好きにしてくれよ。ぼくはもっと有益な話がしたい」

「有益?」

鳥見はスノッブに肩をすくめた。

「職場には、ぼくの話についてこれる相手がいないからね。さすがに退屈したんだ」

俺は思わずにんまりと笑った。

「それは同感。田舎ってつまんねー」

俺にもちゃんと価値があると、遠回しに鳥見は認めていた。少なくとも職場の人より退屈ではないと。

鳥見もようやく口元を緩めた。俺たちの意見が一致した、数少ない瞬間だった。

「鳥見さ、水曜がオフなの?」

運ばれてきたエスプレッソを一口啜って、俺は訊いた。苦くて酸っぱいが、癖になる。東京みたいな味だ。

「まあ、基本的には」

「じゃあさ、来週も会わねえ? 地元だし、案内してやるよ」

「興味ないな。めぼしい史跡はもう見て回ったから」

がっかりした気持ちが顔に出ないようにするので必死だった。鳥見はさらりと続けた。

「君と話さえできればいい」

喜びが顔に出ないようにするので必死だった。

「じゃあ来週もここ?」

「それでいいよ」

干からびた身体に水がしみわたって、ぷるぷるになる錯覚をした。

退屈だった俺の毎日はまた、鳥見という強めの刺激で彩られる。

「で、青田は当然、課題は済んでるね?」

俺はうげっと鳴き声をあげた。

「秀、お友達に会いに行くときはいつもそのジャケットだね。新しく買ったの? ちょっとサイズが合ってないみたいだけどぉ」

ゆったりとした訛りで母さんは聞く。上京してすぐ、俺が失くしてしまったもの。今でも喋ろうと思えば喋れるのだろうが、

(鳥見と同じ言語が喋りたい)

「帰ってきたら、簡単に肩んとこ、詰めてあげようか?」

「え、いいよ、これはこれで」

「でも袖、ずるずるよ?」

「……こういうおしゃれなんだよ」

なんとなく鳥見のジャケットを母親に触られるのが嫌だった。気恥ずかしいような、いたたまれないような変な感じだ。

(母さんにエロ本を掘り出されたときみたいな)

そう何気なく考えて、俺はぎょっとした。なぜそんな比喩が急に出てきたんだろう。

「それにしても、いい友だちねぇ。秀のやる気を出してくれて。帰ってきた秀、別人みたいに張り切っちゃってたもんねぇ」

「よしてよ」

俺は苦笑した。否定はできない。

「家に呼ぶときは言ってね。おいしいもん、たんと作って待ってるから」

俺はぱちくりと瞬きした。鳥見を家に呼ぶという選択肢を、今まで考えたこともなかった。

典型的な田舎の家である俺の実家と、東京代表みたいな鳥見とが、あまりに似合わないせいかもしれない。

「えっと、うん、行ってくる」

俺はあいまいに返事をして、玄関を出た。

頭の中には、この一週間で新たにたくわえた知識が詰まっている。手札はこれで足りるだろうか。わくわくするような、少し怖いような気持ちでいる。

いつもと同じ時間、同じ店、同じ席に鳥見はいた。例のジャケットを着てきた俺を一瞥して、鳥見は少し満足そうに見えた。

俺は席に着いて、いつものエスプレッソを頼んだ。さあ、勝負だ。

時間は飛ぶように過ぎた。気づけばすっかり暗くなっている。市内とはいえ、東京よりずっと明度の低い闇だ。

「あれ、もうけっこうな時間だな」

俺は店の時計を見上げた。鳥見もスマートフォンを見た。相変わらず澄ました顔だが、喋り始めるまで一瞬の間があった。

「……ここで食べて帰るよ。君は好きにしてくれ」

さては、寮の夕飯に間に合いそうにないな。そう俺は察した。

「なあ、鳥見。今晩、うちに泊まってくか? 言えば飯、用意してくれるって」

母さんの提案を思い出して、俺は訊いた。なんて気の利く友人だろう。

鳥見は一瞬黙った。

「……これも経験かな」

「鳥見?」

三杯目のおかわりを飲み干し、鳥見は立ち上がった。口元にだけ微笑を浮かべて、俺の目をじっと見つめている。

「行こうか。誘いに乗ってあげるよ」

「そこはありがとうだろ」

なんだか妙な言い回しだなと思いながら、俺は明細を掴んで立ち上がった。

電車を乗り継ぎ、無人駅のバス停で本数の少ないバスを待つ。鳥見は少し寒そうにしながら、冬の星空を写真に撮っている。

「それもあれに載せるのか」

鳥見は小さく笑う。

「ためしに撮ってみただけだ。これじゃ暗すぎる」

そんなもんなんだ。俺がスマートフォンに目を戻すと、フラッシュが光った。

俺は顔を上げた。

「何で俺のこと撮った」

「さあね」

珍しいな、と俺は思った。鳥見が中心に収まっていない、俺だけの写真を撮るなんて。

「遅いな。凍えそうだ。星はさすがにきれいだけど」

スマートフォンをポケットにしまいながら、鳥見は空を見る。

俺も空を見上げた。鳥見のお墨付き通り、手に届きそうに大きな星がごろごろしている。この井戸から見る空は東京よりずっときれいだったことを、俺はようやく思い出していた。

「ねえ、青田……」

「あ、バス来た」

丸い明かりがふたつ、道を照らしている。俺は立ち上がった。

「あ、今何か言おうとした?」

「別に」

鳥見もポケットに手を突っ込み、立ち上がった。

古ぼけた小さなバスが俺たちを乗せ、バス停を離れる。

鳥見は議論を吹っ掛けることもなく、曇った窓を拭いて外を眺めている。景色が珍しいのかもしれない。

石でも轢いたか、車体が揺れる。はずみで鳥見の膝が俺の膝に触れる。小さな違和感が身体を駆け抜ける。

鳥見のジャケットを初めて着たときの、あの妙な感覚だ。脈拍も呼吸も俺の意思に従わなくなる。静けさが俺を追いつめていく。

なんだこれは。

(なんか喋ってくれたらいいのに)

ジーンズの上で、俺は拳を握りしめる。手のひらに汗がにじんでいる。

バスが着いた。ホウレン草が半透明のマルチングの下で眠る横を、黙って歩く。

鳥見は立ち止まると、俺の実家を無表情に眺めた。

「どうしたんだ」

「ぼくは君をあまり知らなかった」

鳥見はぼそりと言った。

「たしかにここでは君は稀有だ。ぼくがこの環境で育ったとして、埋もれてない自信がない。悔しいな」

ああ、井戸の中なら俺はちゃんと龍に見えるわけだ。俺は思わず笑った。

「俺を認めるなんて、お前らしくねえ」

鳥見はため息をついた。

「人が感傷的になってるときぐらい、配慮してくれよ」

ドアを開けるとオレンジの光が畑を明るくした。あきれる鳥見をうながして、家にあげる。

「あらまあ、ほんとうに東京のお友だちだよ、かっこいいねぇ、洒落てるねぇ」と母さんがしきりに感動しながら、どんどん鳥見の皿に夕飯を盛る。父さんは朝が早いからと先に寝てしまっていたので、作りすぎた食事を消化できるのは俺たち若者しかいない。鳥見は礼儀正しく微笑んで田舎料理を口に運んでいる。

蛙の腹がぽんぽんに膨れ上がったところで、俺たちは母さんの給餌攻撃から解放された。

鳥見は皿洗いを手伝った。

「よく気が付くね。ほんとにいいお友だちだ」

気づいたころには母さんはすっかり鳥見のファンになっている。外づらのいい奴め。

俺が最後に湯を使った。風呂を磨き、タオルを首にかけて部屋に戻ると、なぜか鳥見が俺の部屋にいる。

「おい、お前の部屋はここじゃ……んむ」

まるで手練れの強盗のような見事な手さばきで、鳥見は俺の口をふさいだ。何が起きているんだ。

鳥見はそのままドアを閉めた。かちゃりと鍵の音が響く。

「あいにく、何もせず帰る気はないんだ」

鳥見は手を俺の口から離して、静かに言った。

畑の中央にたたずむ、防風林のある平屋。実家が何一つ変わっていないことに、なぜか俺は少し感動した。東京に来てまだ一年も経っていないのに、ずいぶん長いこと留守にしていた気がする。

「お帰り、秀」

母さんが俺を出迎える。近所の人が数人、わざわざ俺の顔を見に玄関口で待っている。

『東京の難関大学に行った秀ちゃん』。

小さな井戸の中で、俺はふたたび龍に戻った。

それが物珍しかったのはほんの数日だった。

(つまんねえ)

俺はぽんと専門書を机に放った。畳の上にごろりと横になり、天井を見つめる。

東京の刺激がない。俺より学力が優れた人間がいない。

こんなに静かなのに、本を読んでも張り合いがなくて、すぐに飽きてしまう。

(鳥見ってやっぱ、面白かったんだな)

あいつに負けることがどれほど自分の熱量につながっていたか、痛感させられる。この恵まれた環境では努力する必要がない。

次第に生活が自堕落になっていく。

まるで小学生のように課題の山を放り出して、俺はインターネットの世界に浸かった。ふだんは砂糖より甘い母さんからも、少しは真面目に勉強したらと苦言が出る程だった。

鳥見から連絡が来たのはそんなときだった。

メッセージは唐突だった。

『君さえいなければ平和になると思っていた。いなくても神経に障るのはなぜなんだ』

俺は思わずにやりと笑った。

なんだ、こいつも俺の不在に耐えられなかったのか。よしよし。

『寂しかったのか?』

そう返すと、画面の向こうで鳥見がぴりぴりするのがわかる。第六感で。

『黙ってくれ。明日の午後三時、○○市内、アイアンコーヒー。どうせ暇なんだろ』

俺は少し驚いた。東京からわざわざ来るのか。あの無駄使いの嫌いな鳥見が。

(俺のこと、大好きじゃん)

愉快な奴。俺もなんだか鳥見に会いたくなってしまった。

顔を合わせればまたコンプレックスでぐちゃぐちゃになるだろうが、その苦しさを含めて、鳥見と言う存在の刺激がほしい。

『俺が東京に戻ってもいいけど?』

どうせ田舎には飽きてしまったからと思って、俺はそう返した。

返信に少し間があった。

『近所にいるんだ』

意外だった。

『え、もう? なんで』

また間が開く。

『何事も経験かと思って、それで短期で仕事を入れた。語学も生きるし』

(なんだ、俺に会いにわざわざ飛行機か新幹線で飛んでくるんじゃないのか)

仕事のついでか。俺は不思議にがっかりしていた。

よく考えてみれば、鳥見に限って、そんな特別扱いをするわけがない。やることに一切の無駄がないのが鳥見の特徴だ。

『どこで働いてんの』

鳥見はリゾートホテルの名前を出した。不承不承答えているのが丸わかりのタイミングだった。

『ああ、うちの県だと高級ホテルだ。へー、よかったな』

『職場には来るなよ』

『わかってる。寮なんだろ』

また何秒か返信に時間がかかった。

『やっぱり君、くそうざい』

そんなに恥ずかしがることはないのに。

アイアンコーヒーは観光客向けのおしゃれな喫茶店で、各種グルメサイトでも評価が高い。鳥見らしい選択だな、と思いながら、ガラスのドアを開ける。

「遅い。それに君はまたそんな服を着て」

鳥見の不機嫌な顔が俺を迎えた。

なつかしさに胸のあたりが生温かくなる。そうそう。鳥見はこうでなくては。

「どこがおかしいんだよ」

俺は反抗的な態度で自分を見下ろした。中学高校と愛用し続けたジャンパーに、同じだけ年季の入ったスウェットとジーンズ。どこからどう見ても俺らしいスタイルだ。

「写真を撮るのに困るじゃないか。いいからその汚い上着を脱いで」

俺は口を尖らせた。

「汚いとはなんだ。父さんからのプレゼントだぞ」

鳥見は立ち上がり、自分の小じゃれたジャケットを脱いだ。俺の肩からジャンパーが撤去され、代わりに鳥見のジャケットがかかる。

悔しいが、黒い上質のウールはさっきまで着ていたナイロンよりも温かい。

(鳥見の体温が高いだけだろ)

そう思った瞬間、ぞわっとした謎の感覚が俺の身体を包んだ。

正体のわからない、少し恐ろしい感覚だった。ジャケットの熱と淡い香水の匂いが、俺の呼吸や神経を勝手に支配するような感じ。

俺はあわてて感覚を追いやった。

(いったい何だったんだ、今のは)

深く考えてはいけないと、俺の中の何かが告げている。

「多少はましか」

鳥見の声で我に返った。

鳥見は心底嫌そうに、色あせた俺のジャンパーをつまんでいる。

「しかし君、腕が短いな。袖が余りすぎ」

「うるさいわ」

「机の下に手を下ろしておいて。そう」

俺が着席すると、鳥見はスマートフォンを斜め上にかかげて写真を撮った。

「見せろ」

「ん」

しばらく操作してから、鳥見はスマートフォンを寄越してきた。有名な画像投稿アプリだ。

『東京の友人と再会』

などという小癪なハッシュタグがついている。

その友人である俺は画面の隅に追いやられ、顔すら映っていない。鳥見自身と紺のマグカップ、深緑の皿に乗ったサンドイッチ、そして顔のないモブの写真だ。

(あれ、やっぱり俺、こいつにとってはいらねえ存在?)

鳥見らしさ溢れる写真は、俺に現実を突き付けてくる。

こいつが俺と会いたかったのは、リゾートバイトで切れかかった東京とのつながりをつなぎなおしたかっただけだ。東京の知人の存在を、あのアプリでアピールしておきたかった。

俺はなぜか傷つきながら、スマートフォンを返した。

「これだけしか映らないなら、あのジャンパーでもよかっただろ」

鳥見は俺をちらりと見て、また画面に目を落とした。

「こんな汚いの、もう着ないでくれ。どう見ても消費期限切れだ。ぼくのそれ、あげるから」

俺はきょとんとした。

「こんな高そうなのに、いらないのか」

「あんな格好でぼくの周りをうろつかれたくないんだ」

なんとなく言い訳じみた雰囲気で、鳥見は言った。

「これだって俺には袖が長いけど」

鳥見はため息をついた。モブである俺の服装などという、些細かつどうでもいい話を長引かせることに苛立っているらしい。

「まくるなり、直すなり、好きにしてくれよ。ぼくはもっと有益な話がしたい」

「有益?」

鳥見はスノッブに肩をすくめた。

「職場には、ぼくの話についてこれる相手がいないからね。さすがに退屈したんだ」

俺は思わずにんまりと笑った。

「それは同感。田舎ってつまんねー」

俺にもちゃんと価値があると、遠回しに鳥見は認めていた。少なくとも職場の人より退屈ではないと。

鳥見もようやく口元を緩めた。俺たちの意見が一致した、数少ない瞬間だった。

「鳥見さ、水曜がオフなの?」

運ばれてきたエスプレッソを一口啜って、俺は訊いた。苦くて酸っぱいが、癖になる。東京みたいな味だ。

「まあ、基本的には」

「じゃあさ、来週も会わねえ? 地元だし、案内してやるよ」

「興味ないな。めぼしい史跡はもう見て回ったから」

がっかりした気持ちが顔に出ないようにするので必死だった。鳥見はさらりと続けた。

「君と話さえできればいい」

喜びが顔に出ないようにするので必死だった。

「じゃあ来週もここ?」

「それでいいよ」

干からびた身体に水がしみわたって、ぷるぷるになる錯覚をした。

退屈だった俺の毎日はまた、鳥見という強めの刺激で彩られる。

「で、青田は当然、課題は済んでるね?」

俺はうげっと鳴き声をあげた。

「秀、お友達に会いに行くときはいつもそのジャケットだね。新しく買ったの? ちょっとサイズが合ってないみたいだけどぉ」

ゆったりとした訛りで母さんは聞く。上京してすぐ、俺が失くしてしまったもの。今でも喋ろうと思えば喋れるのだろうが、

(鳥見と同じ言語が喋りたい)

「帰ってきたら、簡単に肩んとこ、詰めてあげようか?」

「え、いいよ、これはこれで」

「でも袖、ずるずるよ?」

「……こういうおしゃれなんだよ」

なんとなく鳥見のジャケットを母親に触られるのが嫌だった。気恥ずかしいような、いたたまれないような変な感じだ。

(母さんにエロ本を掘り出されたときみたいな)

そう何気なく考えて、俺はぎょっとした。なぜそんな比喩が急に出てきたんだろう。

「それにしても、いい友だちねぇ。秀のやる気を出してくれて。帰ってきた秀、別人みたいに張り切っちゃってたもんねぇ」

「よしてよ」

俺は苦笑した。否定はできない。

「家に呼ぶときは言ってね。おいしいもん、たんと作って待ってるから」

俺はぱちくりと瞬きした。鳥見を家に呼ぶという選択肢を、今まで考えたこともなかった。

典型的な田舎の家である俺の実家と、東京代表みたいな鳥見とが、あまりに似合わないせいかもしれない。

「えっと、うん、行ってくる」

俺はあいまいに返事をして、玄関を出た。

頭の中には、この一週間で新たにたくわえた知識が詰まっている。手札はこれで足りるだろうか。わくわくするような、少し怖いような気持ちでいる。

いつもと同じ時間、同じ店、同じ席に鳥見はいた。例のジャケットを着てきた俺を一瞥して、鳥見は少し満足そうに見えた。

俺は席に着いて、いつものエスプレッソを頼んだ。さあ、勝負だ。

時間は飛ぶように過ぎた。気づけばすっかり暗くなっている。市内とはいえ、東京よりずっと明度の低い闇だ。

「あれ、もうけっこうな時間だな」

俺は店の時計を見上げた。鳥見もスマートフォンを見た。相変わらず澄ました顔だが、喋り始めるまで一瞬の間があった。

「……ここで食べて帰るよ。君は好きにしてくれ」

さては、寮の夕飯に間に合いそうにないな。そう俺は察した。

「なあ、鳥見。今晩、うちに泊まってくか? 言えば飯、用意してくれるって」

母さんの提案を思い出して、俺は訊いた。なんて気の利く友人だろう。

鳥見は一瞬黙った。

「……これも経験かな」

「鳥見?」

三杯目のおかわりを飲み干し、鳥見は立ち上がった。口元にだけ微笑を浮かべて、俺の目をじっと見つめている。

「行こうか。誘いに乗ってあげるよ」

「そこはありがとうだろ」

なんだか妙な言い回しだなと思いながら、俺は明細を掴んで立ち上がった。

電車を乗り継ぎ、無人駅のバス停で本数の少ないバスを待つ。鳥見は少し寒そうにしながら、冬の星空を写真に撮っている。

「それもあれに載せるのか」

鳥見は小さく笑う。

「ためしに撮ってみただけだ。これじゃ暗すぎる」

そんなもんなんだ。俺がスマートフォンに目を戻すと、フラッシュが光った。

俺は顔を上げた。

「何で俺のこと撮った」

「さあね」

珍しいな、と俺は思った。鳥見が中心に収まっていない、俺だけの写真を撮るなんて。

「遅いな。凍えそうだ。星はさすがにきれいだけど」

スマートフォンをポケットにしまいながら、鳥見は空を見る。

俺も空を見上げた。鳥見のお墨付き通り、手に届きそうに大きな星がごろごろしている。この井戸から見る空は東京よりずっときれいだったことを、俺はようやく思い出していた。

「ねえ、青田……」

「あ、バス来た」

丸い明かりがふたつ、道を照らしている。俺は立ち上がった。

「あ、今何か言おうとした?」

「別に」

鳥見もポケットに手を突っ込み、立ち上がった。

古ぼけた小さなバスが俺たちを乗せ、バス停を離れる。

鳥見は議論を吹っ掛けることもなく、曇った窓を拭いて外を眺めている。景色が珍しいのかもしれない。

石でも轢いたか、車体が揺れる。はずみで鳥見の膝が俺の膝に触れる。小さな違和感が身体を駆け抜ける。

鳥見のジャケットを初めて着たときの、あの妙な感覚だ。脈拍も呼吸も俺の意思に従わなくなる。静けさが俺を追いつめていく。

なんだこれは。

(なんか喋ってくれたらいいのに)

ジーンズの上で、俺は拳を握りしめる。手のひらに汗がにじんでいる。

バスが着いた。ホウレン草が半透明のマルチングの下で眠る横を、黙って歩く。

鳥見は立ち止まると、俺の実家を無表情に眺めた。

「どうしたんだ」

「ぼくは君をあまり知らなかった」

鳥見はぼそりと言った。

「たしかにここでは君は稀有だ。ぼくがこの環境で育ったとして、埋もれてない自信がない。悔しいな」

ああ、井戸の中なら俺はちゃんと龍に見えるわけだ。俺は思わず笑った。

「俺を認めるなんて、お前らしくねえ」

鳥見はため息をついた。

「人が感傷的になってるときぐらい、配慮してくれよ」

ドアを開けるとオレンジの光が畑を明るくした。あきれる鳥見をうながして、家にあげる。

「あらまあ、ほんとうに東京のお友だちだよ、かっこいいねぇ、洒落てるねぇ」と母さんがしきりに感動しながら、どんどん鳥見の皿に夕飯を盛る。父さんは朝が早いからと先に寝てしまっていたので、作りすぎた食事を消化できるのは俺たち若者しかいない。鳥見は礼儀正しく微笑んで田舎料理を口に運んでいる。

蛙の腹がぽんぽんに膨れ上がったところで、俺たちは母さんの給餌攻撃から解放された。

鳥見は皿洗いを手伝った。

「よく気が付くね。ほんとにいいお友だちだ」

気づいたころには母さんはすっかり鳥見のファンになっている。外づらのいい奴め。

俺が最後に湯を使った。風呂を磨き、タオルを首にかけて部屋に戻ると、なぜか鳥見が俺の部屋にいる。

「おい、お前の部屋はここじゃ……んむ」

まるで手練れの強盗のような見事な手さばきで、鳥見は俺の口をふさいだ。何が起きているんだ。

鳥見はそのままドアを閉めた。かちゃりと鍵の音が響く。

「あいにく、何もせず帰る気はないんだ」

鳥見は手を俺の口から離して、静かに言った。

7

お気に入りに追加

21

あなたにおすすめの小説

執着男に勤務先を特定された上に、なんなら後輩として入社して来られちゃった

パイ生地製作委員会

BL

【登場人物】

陰原 月夜(カゲハラ ツキヤ):受け

社会人として気丈に頑張っているが、恋愛面に関しては後ろ暗い過去を持つ。晴陽とは過去に高校で出会い、恋に落ちて付き合っていた。しかし、晴陽からの度重なる縛り付けが苦しくなり、大学入学を機に逃げ、遠距離を理由に自然消滅で晴陽と別れた。

太陽 晴陽(タイヨウ ハルヒ):攻め

明るく元気な性格で、周囲からの人気が高い。しかしその実、月夜との関係を大切にするあまり、執着してしまう面もある。大学卒業後、月夜と同じ会社に入社した。

【あらすじ】

晴陽と月夜は、高校時代に出会い、互いに深い愛情を育んだ。しかし、海が大学進学のため遠くに引っ越すことになり、二人の間には別れが訪れた。遠距離恋愛は困難を伴い、やがて二人は別れることを決断した。

それから数年後、月夜は大学を卒業し、有名企業に就職した。ある日、偶然の再会があった。晴陽が新入社員として月夜の勤務先を訪れ、再び二人の心は交わる。時間が経ち、お互いが成長し変わったことを認識しながらも、彼らの愛は再燃する。しかし、遠距離恋愛の過去の痛みが未だに彼らの心に影を落としていた。

更新報告用のX(Twitter)をフォローすると作品更新に早く気づけて便利です

X(旧Twitter): https://twitter.com/piedough_bl

制作秘話ブログ: https://piedough.fanbox.cc/

メッセージもらえると泣いて喜びます:https://marshmallow-qa.com/8wk9xo87onpix02?t=dlOeZc&utm_medium=url_text&utm_source=promotion

息子よ……。父を性的な目で見るのはやめなさい

チョロケロ

BL

《息子×父》拾った子供が成長したらおかしくなってしまった。どうしたらいいものか……。

ムーンライトノベルズ様でも投稿しています。

宜しくお願いします。

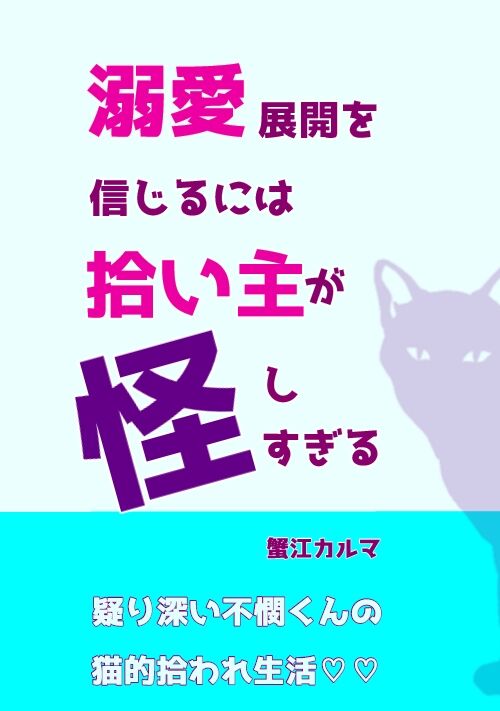

溺愛展開を信じるには拾い主が怪しすぎる

蟹江カルマ

BL

ちょっと胡散臭い美形猫飼いお兄さんが、優しさ耐性ゼロのやさぐれ元工員を拾いました。

あるもの

・怪しいけどほんとは優しい金持ち美形攻め

・疑り深いけど次第に懐く不憫受け

・すれ違いからのハピエン

・えろ

・猫ハーレム

性描写は※つき。

同室者の怖い彼と、僕は恋人同士になりました

すいかちゃん

BL

高校に入学した有村浩也は、強面の猪熊健吾と寮の同室になる。見た目の怖さにビクビクしていた浩也だが、健吾の意外な一面を知る。

だが、いきなり健吾にキスをされ・・・?

隠れヤンデレは自制しながら、鈍感幼なじみを溺愛する

知世

BL

大輝は悩んでいた。

完璧な幼なじみ―聖にとって、自分の存在は負担なんじゃないか。

自分に優しい…むしろ甘い聖は、俺のせいで、色んなことを我慢しているのでは?

自分は聖の邪魔なのでは?

ネガティブな思考に陥った大輝は、ある日、決断する。

幼なじみ離れをしよう、と。

一方で、聖もまた、悩んでいた。

彼は狂おしいまでの愛情を抑え込み、大輝の隣にいる。

自制しがたい恋情を、暴走してしまいそうな心身を、理性でひたすら耐えていた。

心から愛する人を、大切にしたい、慈しみたい、その一心で。

大輝が望むなら、ずっと親友でいるよ。頼りになって、甘えられる、そんな幼なじみのままでいい。

だから、せめて、隣にいたい。一生。死ぬまで共にいよう、大輝。

それが叶わないなら、俺は…。俺は、大輝の望む、幼なじみで親友の聖、ではいられなくなるかもしれない。

小説未満、小ネタ以上、な短編です(スランプの時、思い付いたので書きました)

受けと攻め、交互に視点が変わります。

受けは現在、攻めは過去から現在の話です。

拙い文章ですが、少しでも楽しんで頂けたら幸いです。

宜しくお願い致します。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる