1 / 3

ざまみろ、お前は俺が好き

しおりを挟む

声がやんだ。

ディベートが終わる。テーブルの向こうで、奴が健闘を称えるようににっこりと微笑んでくる。

顔のいい男にしか似合いそうにない、センターパートの髪型。すっと通った鼻筋。そろった歯並び。

人をこてんぱんにしておいて。

(うわあ。嫌味)

井の中の蛙は顔をしかめた。大海がまるっと嫌になっていた。

この蛙、名を青田秀(あおた しゅう)という。つまり俺である。

地元では蛙の自覚はなく、むしろ龍か何かだと思っていた。たぶんまわりもそう思っていたと思う。

世の中にはいろんな種類のオタクがいるが、俺の場合は勉強オタクだった。同級生たちと青春ごっこに興じるよりは、未知の世界を攻略していく方が面白かった。ただし物理。お前はダメだ。

夢というほどのものは持っていなかったが、もっと広い世界に行きたいとふんわり思っていた。海外なんていいかもしれない、ぐらいに。何せ、自己定義が龍だったので。

留学制度が充実しているのが魅力だった。難関の外国語大学を目指し、あの悪名高い英語の試験を突破して、ちゃんと合格した。

思えばそれが間違いのもとだった。

(あれ、俺、浮いてね?)

生まれからしてグローバルな奴らがうようよしている。それになんだか育ちがいい。外交官のご子息ご令嬢がまったく珍しくない。そして思ったより女子が多い。

(……ま、いいか)

浮いているだけなら別に大きな問題はなかった。

勉強さえできればいい。俺がナンバーワンならもっといい。

だが現実は厳しかった。

まず語学の問題だ。

一般的基準なら特上だった俺の語学力が、よくて並。ネイティブスピーカーレベルの人間に太刀打ちできるわけがなかった。せめて流ちょうに鳴ける蛙になろう。ゲコ。

いちばん詰まったのがディベートだった。もっと人と話す訓練を積んでおけば楽だったかもしれない。自分の思考を言語化するのは母語でも面倒なのに、それが英語だのフランス語だの。自説の補強? 説得力?

(一通り話してわかんない奴なんて、放っておけばよくね?)

トピックの問題もある。

法学はそれなりに興味が持てたから、相応に口が回った。が、社会学はどうにも喋れない。統計というものに根本的疑念を持っているせいである。言いたいことのために、証拠を後付けする感じが気持ち悪い。

不信感はモチベーションの低下を招き、当然のように低成績をもたらした。まことに遺憾である。

ああ、ディベートが憎い。対抗戦だと、いつも俺がはっきりと足を引っ張る。

対抗チームに奴がいると、状況はさらに悪くなる。

鳥見瑛人(とりみ えいと)。

この男、たいていの成績が優秀なうえに、議論が憎たらしいほど強い。するっと弱点を突いてきたかと思うと、勝手に持論の補強に使い、自分に都合の良い議論を始めてしまう。

こうなるともう、俺では手も足も出なくなる。ちゃんとこちらの言い分も聞いているポーズをとるのがまた、抜け目がない。

先生が熱心に奴を称える様子をぼんやりと眺める。ひとしきり褒め終わった先生は俺たちの方もざっと見渡し、「君たちも頑張った」という旨の英語を口にした。熱の一切こもっていないグレーの目。温度差は明らかである。

(俺と何が違うんだ)

何もかも、か。

これだけできるのに努力の匂いがしないのも、癪にさわる男だ。

この大学に来るためだけに、俺はあんなに時間と労力を費やした。なのにこの男とは同じ土俵にも立てない。

どうせこいつも、お育ちが違うんだろう。階段の数が少なくて、楽に頂上についたタイプだ。

どうでもいい。あいつを嫌ったところで俺のディベート力が上がるわけでもない。どうせダメ、考えるだけ無駄。

そういうわけで、蛙は世界が嫌になった。

ところで、東京は誘惑の多い街である。

「何やってんの」

きらきらしたネオンを背景に、嫌味なぐらい整った顔が俺を覗き込んでくる。鳥見の顔だとわかると俺は呻いて、バス停のベンチに座りなおした。

うわ、最悪。腕組みをしつつ目を閉じ、白い顔を視界から追い出す。

「なんでまた寝んの」

男は半笑いしている。

「ふて寝」

「酒は二十歳からだよ」

「飲んでねえ」

「飲んでないのにこんなところに寝てたの?」

まるきり信じていない声だ。

「お前には関係ないだろ」

俺は片目だけ開け、唸った。

郊外にある大学からはるばる遊びに来たのに、ひとり焼肉とひとりカラオケは思ったより面白くなかった。散財したのにこれでは割に合わない。

元をとろうと座り込んでぐずぐずしていたところ、どうやら寝落ちしていたらしい。

「もしかして昼のあれ、根に持ってる?」

「うぜえ。ほっとけ」

「ベタなこと言っていい? 風邪ひくぞ」

「お前さ、俺のことみじめにしようとしてねえか?」

男は面白そうな顔をした。

「かもね」

「なんでお前がこんなとこにいるんだよ」

「たまたま?」

あきらかにはぐらかすように、鳥見は言った。

「たまたまこんな治安の悪いところに?」

「それ以上はプライベートなので」

鳥見は指を唇の前に立てた。

俺はふたたび呻いた。勘がいいせいで気づいてしまった。

なんだ。女とホテルか。

(その顔面ならさぞや困らないだろうな)

女の子なんて面倒くささのかたまりで、別にうらやましいわけでもない。が、鳥見のスペックがさらに補強された点は面白くない。

あ、でも。俺は周りを見回した。

(今ひとりってことは、振られたわけか)

さすがに女の子をひとりで帰らせるはずないだろうし。

俺は急に機嫌がよくなった。

「何にやついてるんだよ」

「別に?」

そうかそうか、こいつも人間だったか。ああ、よかった。これで焼肉の元がとれたというものだ。

「まあ、人生いろいろあるわな。気にすんな」

俺が笑いかけると、奴は冷たい顔をした。

「なんのことか知らないけど、君になぐさめられるほど落ちぶれてはいないな」

「あー、はいはい。そうだよねー」

鳥見はへらへらする俺をじっと眺めた。

「くそうざいけど、この際、こいつでもいいか……」

「何が」

鳥見は口元だけで微笑んだ。どうしてこいつの笑みは常に打算的なんだろう。

「ルームシェアしない? いっしょに住んでた奴が出てって、新しい同居人を探してるんだ」

俺はきょとんとした。

「お前、金ないの?」

金欠と鳥見はいちばん遠い気がしていた。特に根拠があったわけではないが。

鳥見はまた氷のように冷たい顔をした。

「留学資金に余裕を持たせておきたいのが恥ずかしいことか?」

「ああ……いや、そういうわけじゃ」

俺は口ごもった。

なるほど、すっかり忘れていた。今度バイトを始めないと間に合わないかもしれない。

少し間があって、俺は膝を打った。

「その話、乗った」

俺にとってはうまい話だということに気づいたのである。

「だろ」

鳥見はスマートフォンを取り出した。画面をいじったかと思うと、地面にジーンズの膝をついて俺の隣にぐいと頭を近づけてくる。男性用香水のいい匂いが鼻を直撃した。

なんだなんだ、と思っていると、フラッシュが光った。

「いきなり何」

「新しいルームメイトの紹介。ふつうするから」

涼しい顔で言って、鳥見は画面を操作する。

あ、そういうことをするものなんですね。俺には興味のない世界である。

「投稿するけど、いいよね?」

「ああ、うん」

鳥見がおざなりに画面を見せてくる。

(なるほど。あの無理やりな角度だと夜景がきれいに撮れると)

俺は感心した。これが映えというやつか。

サイケデリックな光に包まれ、鳥見が画面の中央で笑っている。

俺は半分見切れている。ぽかんと間抜けに鳥見を見つめている顔は、なんとも特徴が薄い。

まるでカスミソウのように鳥見を引き立てるだけの存在。カスミソウに失礼か。

「……お前、友だち多いんだろ? なんで俺なの」

鳥見は答えないで、スマートフォンの中の住人になっている。

(鳥見って思ったよりつまんない奴だな)

あくびをしながらスマートフォンを取り出した。

(こいつとルームシェアするのか。意識高くて面倒そう)

そう思うのは、鳥見に対するひがみのせいなんだろうが。

(小せえ俺)

こいつが頂上にいるから悪いんだよ、と俺は内心毒づいた。俺と同じ階層にいてくれたら、妙な偏見をもたずに付き合えただろうに。

ヘッドライトを大げさに光らせ、バスがやってくる。

(鳥見って思ったより面白い奴だな)

そう思うようになったのは、しばらく一緒に暮らしはじめてからだ。

ぽんと袋を開け、薄く軽い物体を指先でかき混ぜる。つまんで口に放り、ばりりと噛みしめる。

俺はソファにうずくまり、映画を見ながらひたすらポテトチップを音高く食べている。

むろん、わざとである。

うしろで鳥見が苛立っている気配がする。

「静かにしてくれないかな」

「ヘッドホンしてるだろ」

「オーディオじゃない。咀嚼音がうるさいって言ってるんだ」

俺はひそかににんまりと笑った。

この男、からかうととても面白い。

ぼくは無駄なことはしない、というのが鳥見の口癖だった。

自己管理だと言いながら、鳥見は家では野菜とタンパク質ばかりの食事をする。嗜好品ひとつ食わない。金と健康と時間の無駄だからだ。少なくとも鳥見はそう主張する。

俺は奴が無駄だと思うすべてを実践している。

塩と油が味蕾に刺さる。こんがりと揚がったじゃがいもの香りが口をいっぱいにする。

なんの役にも立たないB級ホラー映画を半笑いで見ながら食べるポテトチップスは、やはりいい。

鳥見は苦々しそうにため息をついた。

「ぼくのソファだからな。汚すなよ。人を呼んだときに困る」

「はーい」

たしかに高そうなソファだった。鳥見はインテリアにも凝っている。どこを切り取っても素敵な写真になりそうな2DKの部屋だ。

だが、ルームシェアをしないと家賃が厳しい。

(金持ちなのかそうじゃないのか、わかんねえ)

画面の中で、安っぽい作り物のゾンビが上から垂れ下がっている。

面白いと思う点はほかにもあった。

俺が読んでいる本をこっそりチェックして、同じものを読んでいるらしいのだ。

たとえば俺が読書を中断して部屋を出る。トイレにでも行ったふりをして部屋の様子を覗く。

すると鳥見はちゃんと罠に引っかかる。

スマートフォンを片手に表紙を確認しているのは、タイトルを検索しているのだろう。

(変な奴)

何らかのプライドにかかわるらしく、けっして正面からは尋ねてこない。別にこっそりチェックしなくても、聞かれたら題名や著者名ぐらいは答えてやるのに。

理由なら見当はついている。

会話のとき、俺だけが知っていて自分が知らないことがあるのが、許せないらしいのである。

蛙ごときが知っていることは、ぼくだって当然知っているべきだ。そう思っているのが透けて見えている。

そして次の瞬間、

「え、あれをそう読んだの? 本気? だってこの著者……」

このように解釈バトルを吹っ掛けてくる。厄介だ。これが始まると、残念ながら俺に勝ち目はない。

さて俺も蛙ではあるが、まるきり馬鹿というわけではない。このパターンに気づいたので、俺も対抗策をとることにした。

本はなるべく電子書籍で読むようにしたのである。これでもう、俺が読んでいる本の表紙は物理的に覗けない。

それでもって知識をひけらかすと、鳥見は実に面白い表情をする。

「あ、初耳だった? 鳥見なら知ってるかと思った」

鳥見の眉間に深々としわが寄っていくのを、俺は嬉々として眺める。

(気持ちいいー)

いつもは負ける一方なんだ。俺だって少しぐらい勝利の快感を味わいたい。性格が悪いとは思いつつ、こたえられない。

楽しかった。躍起になって本を読んだ。本さえ読めば、あいつの知らないことが増える。蛙でもあいつに勝てる。

俺はふたたび勉強が苦にならなくなっていた。知識さえ潤沢なら、あの憎きディベートも多少は形になることにも気づいた。要は物量作戦である。

そしてついに、いくつかの科目で期末の成績が鳥見に肉薄するまでになった。もちろんうれしかったが、同時にあと一歩足りなかったのが猛烈に悔しかった。ちなみに社会学は相変わらずだ。

そう、俺はやりすぎた。

「ええ、またうちに人を呼ぶのか」

俺は顔を思い切りしかめた。

「ああ。今週末」

鳥見はときどき、社会人の知り合いを家に招く。いったいどこで知り合ってくるんだか。そのたびに邪険にされる俺の身にもなってほしい。

仕方がない、チェーンのコーヒー屋にでも避難するか。進捗状況が23パーセントの電子書籍をさっさと消化してしまおう。見てろ、また賢くなって戻ってくるぞ、俺は。

俺の目論見をよそに、鳥見は冷ややかに微笑んだ。

「コネクションづくりは大事だよ。時間のある今のうちにつながりを作っておかないと」

「そんなもんかねぇ?」

俺はつい純粋に首をかしげてしまった。有望とはいえただの大学生を、数年先の遠い未来まで覚えていてくれる人っているんだろうか。

「その時間、勉強したらいいんじゃね? だから最近、俺に負けそうなんじゃ」

鳥見の顔から笑みが急速に消えていく。

さすがに口が滑ったな、と俺はちらりと後悔した。鳥見の努力を全否定するつもりはなかったのだ。

ばん。硬い音が空気を震わせた。

鳥見が机に手のひらを伏せ、俺をにらんでいる。

「プレッシャーのない君に何がわかるんだ」

地雷を踏んだのだと俺は直感した。

「ぼくだってそんな風に気楽にしてたかった」

奇妙に抑えた、這うような声だ。

「無駄なこと。楽しいこと。ぼくは全部あきらめて、ようやくこの位置にいるんだ。それを君が、君なんかが」

さすがの俺もすくんでしまった。

「……ごめん。お前もいろいろあったんだ」

俺が示した理解はかえって逆効果だった。

「憐れむなよ!」

きれいな瞳がぎらぎらと光っている。俺は蛇ににらまれた蛙のように動けなくなる。

少し間があって、鳥見は暗く笑った。

「謝るなら、君が楽しいことをぼくに教えてよ」

「えっ」

俺は面食らった。鳥見はテーブル越しに、俺の胸倉をつかんだ。

鳥見の目が脅すようにすっと細くなる。

「たぶんぼく、男の方がいいんだ。前の同居人はそのせいで逃げていった」

鳥見がルームシェアを持ちかけてきたとき、ホテル街のそばだったことを、俺は急に思い出した。

(あのときこいつが振られたのは女の子じゃなくて……)

同居人の男だった、ということなのか。

鳥見の笑い声が自虐的に響く。

「はは、気持ち悪いだろ。君もそうしなよ」

俺はごくっと唾を飲んだ。何それ。

「でないと食べちゃうよ」

こいつ、おかしい。ストイックに生きすぎて、行きつくところまで行ってしまった感じ。

「ねえ。青田。聞いてる?」

子どもみたいな喋り方だ。

生温かい呼気が近づいてくる。俺を覗き込む瞳は、少し泣きそうに見えた。

(これが、こいつの、本性……?)

この男は、必死になってこれを隠していたわけか。

(……あれ?)

こんな絶体絶命の状態だというのに、俺はふいにおかしくなった。

(こいつ、こっちの方が断然いいじゃん)

いつもの仮面じみた完璧さより、このぐちゃぐちゃな自我の方がよっぽど人間らしい。

「ふふっ」

思わず笑いがこみ上げて、抑えられなかった。

「何がおかしいんだ」

至近距離で、鳥見はひどく傷ついた顔をしている。

「お前、俺なんかのこと好きだったんだ。へえ」

鳥見はぽかんと口を開けた。

「な、なんでそうなる」

「まあ今のお前なら? 友だちから始めるんなら、考えてやらんでもないかな」

鳥見は口をぱくぱくさせた。

「なんで君がそんなに偉そうなんだ!? ふだんは卑屈なくせにその自己肯定感はどこから来たんだ」

「自分でもわからん」

だが妙に気分がいい。この感情はなんだろう。しいて言えば、ざまみろ、だろうか。

あんなに見下していたくせに、俺なんかが好きだなんて。

「別に君が好きでルームシェアを持ちかけたわけじゃない! 君ならぼくの邪魔にならないと思っただけで」

「いっしょにいると優越感に浸れると思った? 俺がはるか下の方で足掻いてるのが面白かった?」

鳥見は口をつぐんだ。顔に罪悪感が浮かんでいる。

「いいんだよ。俺はうそつきより正直者の方が好きだ。覚えておけ」

とんと胸を押し、鳥見を軽く突き離す。

鳥見は苦々しい顔をして、セットした頭をぐしゃぐしゃにかき乱している。

俺は奴を一瞥して、部屋を出た。

からかって面白いだけの奴だった鳥見は俺の中で、はっきりと興味深い存在に格上げされた。

こんなことがあったくせに、鳥見との関係はたいして変わらなかった。

鳥見はまるでこの事件が存在しなかったかのように振舞った。俺が好きだとどうしても認めたくないのかもしれない。

(素直じゃねえ奴)

あるいは、自分があんな風に取り乱したこと自体が許せないのか。

俺も積極的に奴とどうにかなりたいわけでもなかった。あの件については忘れたふりをしてやりながら、俺はこっそりと奴の観察を続けることにした。

互いにぐちゃぐちゃな中身を隠し持ったまま、表面上は何もかも元通りになった。

週末、鳥見は意識の高いままに知人を家に招いた。俺はその間カフェで時間をつぶした。鳥見が帰ってくると、新たに仕入れた知識で鳥見をからかった。

「……君って奴は」

冷静を装っているのだろうが、口元はひくひくしているし、顔は苛立ちで赤くなっている。楽しい。

「ああ、そうそう。忘れてた」

寝る前のコーラをラッパ飲みしながら、俺は鳥見を振り返った。

「明日からの冬休み、俺、実家に帰るから。そのつもりで。あれ、そういえば、荷物詰めなきゃ」

鳥見は何か言いたげにしたが、やがて吐き捨てた。

「勝手にしなよ」

ディベートが終わる。テーブルの向こうで、奴が健闘を称えるようににっこりと微笑んでくる。

顔のいい男にしか似合いそうにない、センターパートの髪型。すっと通った鼻筋。そろった歯並び。

人をこてんぱんにしておいて。

(うわあ。嫌味)

井の中の蛙は顔をしかめた。大海がまるっと嫌になっていた。

この蛙、名を青田秀(あおた しゅう)という。つまり俺である。

地元では蛙の自覚はなく、むしろ龍か何かだと思っていた。たぶんまわりもそう思っていたと思う。

世の中にはいろんな種類のオタクがいるが、俺の場合は勉強オタクだった。同級生たちと青春ごっこに興じるよりは、未知の世界を攻略していく方が面白かった。ただし物理。お前はダメだ。

夢というほどのものは持っていなかったが、もっと広い世界に行きたいとふんわり思っていた。海外なんていいかもしれない、ぐらいに。何せ、自己定義が龍だったので。

留学制度が充実しているのが魅力だった。難関の外国語大学を目指し、あの悪名高い英語の試験を突破して、ちゃんと合格した。

思えばそれが間違いのもとだった。

(あれ、俺、浮いてね?)

生まれからしてグローバルな奴らがうようよしている。それになんだか育ちがいい。外交官のご子息ご令嬢がまったく珍しくない。そして思ったより女子が多い。

(……ま、いいか)

浮いているだけなら別に大きな問題はなかった。

勉強さえできればいい。俺がナンバーワンならもっといい。

だが現実は厳しかった。

まず語学の問題だ。

一般的基準なら特上だった俺の語学力が、よくて並。ネイティブスピーカーレベルの人間に太刀打ちできるわけがなかった。せめて流ちょうに鳴ける蛙になろう。ゲコ。

いちばん詰まったのがディベートだった。もっと人と話す訓練を積んでおけば楽だったかもしれない。自分の思考を言語化するのは母語でも面倒なのに、それが英語だのフランス語だの。自説の補強? 説得力?

(一通り話してわかんない奴なんて、放っておけばよくね?)

トピックの問題もある。

法学はそれなりに興味が持てたから、相応に口が回った。が、社会学はどうにも喋れない。統計というものに根本的疑念を持っているせいである。言いたいことのために、証拠を後付けする感じが気持ち悪い。

不信感はモチベーションの低下を招き、当然のように低成績をもたらした。まことに遺憾である。

ああ、ディベートが憎い。対抗戦だと、いつも俺がはっきりと足を引っ張る。

対抗チームに奴がいると、状況はさらに悪くなる。

鳥見瑛人(とりみ えいと)。

この男、たいていの成績が優秀なうえに、議論が憎たらしいほど強い。するっと弱点を突いてきたかと思うと、勝手に持論の補強に使い、自分に都合の良い議論を始めてしまう。

こうなるともう、俺では手も足も出なくなる。ちゃんとこちらの言い分も聞いているポーズをとるのがまた、抜け目がない。

先生が熱心に奴を称える様子をぼんやりと眺める。ひとしきり褒め終わった先生は俺たちの方もざっと見渡し、「君たちも頑張った」という旨の英語を口にした。熱の一切こもっていないグレーの目。温度差は明らかである。

(俺と何が違うんだ)

何もかも、か。

これだけできるのに努力の匂いがしないのも、癪にさわる男だ。

この大学に来るためだけに、俺はあんなに時間と労力を費やした。なのにこの男とは同じ土俵にも立てない。

どうせこいつも、お育ちが違うんだろう。階段の数が少なくて、楽に頂上についたタイプだ。

どうでもいい。あいつを嫌ったところで俺のディベート力が上がるわけでもない。どうせダメ、考えるだけ無駄。

そういうわけで、蛙は世界が嫌になった。

ところで、東京は誘惑の多い街である。

「何やってんの」

きらきらしたネオンを背景に、嫌味なぐらい整った顔が俺を覗き込んでくる。鳥見の顔だとわかると俺は呻いて、バス停のベンチに座りなおした。

うわ、最悪。腕組みをしつつ目を閉じ、白い顔を視界から追い出す。

「なんでまた寝んの」

男は半笑いしている。

「ふて寝」

「酒は二十歳からだよ」

「飲んでねえ」

「飲んでないのにこんなところに寝てたの?」

まるきり信じていない声だ。

「お前には関係ないだろ」

俺は片目だけ開け、唸った。

郊外にある大学からはるばる遊びに来たのに、ひとり焼肉とひとりカラオケは思ったより面白くなかった。散財したのにこれでは割に合わない。

元をとろうと座り込んでぐずぐずしていたところ、どうやら寝落ちしていたらしい。

「もしかして昼のあれ、根に持ってる?」

「うぜえ。ほっとけ」

「ベタなこと言っていい? 風邪ひくぞ」

「お前さ、俺のことみじめにしようとしてねえか?」

男は面白そうな顔をした。

「かもね」

「なんでお前がこんなとこにいるんだよ」

「たまたま?」

あきらかにはぐらかすように、鳥見は言った。

「たまたまこんな治安の悪いところに?」

「それ以上はプライベートなので」

鳥見は指を唇の前に立てた。

俺はふたたび呻いた。勘がいいせいで気づいてしまった。

なんだ。女とホテルか。

(その顔面ならさぞや困らないだろうな)

女の子なんて面倒くささのかたまりで、別にうらやましいわけでもない。が、鳥見のスペックがさらに補強された点は面白くない。

あ、でも。俺は周りを見回した。

(今ひとりってことは、振られたわけか)

さすがに女の子をひとりで帰らせるはずないだろうし。

俺は急に機嫌がよくなった。

「何にやついてるんだよ」

「別に?」

そうかそうか、こいつも人間だったか。ああ、よかった。これで焼肉の元がとれたというものだ。

「まあ、人生いろいろあるわな。気にすんな」

俺が笑いかけると、奴は冷たい顔をした。

「なんのことか知らないけど、君になぐさめられるほど落ちぶれてはいないな」

「あー、はいはい。そうだよねー」

鳥見はへらへらする俺をじっと眺めた。

「くそうざいけど、この際、こいつでもいいか……」

「何が」

鳥見は口元だけで微笑んだ。どうしてこいつの笑みは常に打算的なんだろう。

「ルームシェアしない? いっしょに住んでた奴が出てって、新しい同居人を探してるんだ」

俺はきょとんとした。

「お前、金ないの?」

金欠と鳥見はいちばん遠い気がしていた。特に根拠があったわけではないが。

鳥見はまた氷のように冷たい顔をした。

「留学資金に余裕を持たせておきたいのが恥ずかしいことか?」

「ああ……いや、そういうわけじゃ」

俺は口ごもった。

なるほど、すっかり忘れていた。今度バイトを始めないと間に合わないかもしれない。

少し間があって、俺は膝を打った。

「その話、乗った」

俺にとってはうまい話だということに気づいたのである。

「だろ」

鳥見はスマートフォンを取り出した。画面をいじったかと思うと、地面にジーンズの膝をついて俺の隣にぐいと頭を近づけてくる。男性用香水のいい匂いが鼻を直撃した。

なんだなんだ、と思っていると、フラッシュが光った。

「いきなり何」

「新しいルームメイトの紹介。ふつうするから」

涼しい顔で言って、鳥見は画面を操作する。

あ、そういうことをするものなんですね。俺には興味のない世界である。

「投稿するけど、いいよね?」

「ああ、うん」

鳥見がおざなりに画面を見せてくる。

(なるほど。あの無理やりな角度だと夜景がきれいに撮れると)

俺は感心した。これが映えというやつか。

サイケデリックな光に包まれ、鳥見が画面の中央で笑っている。

俺は半分見切れている。ぽかんと間抜けに鳥見を見つめている顔は、なんとも特徴が薄い。

まるでカスミソウのように鳥見を引き立てるだけの存在。カスミソウに失礼か。

「……お前、友だち多いんだろ? なんで俺なの」

鳥見は答えないで、スマートフォンの中の住人になっている。

(鳥見って思ったよりつまんない奴だな)

あくびをしながらスマートフォンを取り出した。

(こいつとルームシェアするのか。意識高くて面倒そう)

そう思うのは、鳥見に対するひがみのせいなんだろうが。

(小せえ俺)

こいつが頂上にいるから悪いんだよ、と俺は内心毒づいた。俺と同じ階層にいてくれたら、妙な偏見をもたずに付き合えただろうに。

ヘッドライトを大げさに光らせ、バスがやってくる。

(鳥見って思ったより面白い奴だな)

そう思うようになったのは、しばらく一緒に暮らしはじめてからだ。

ぽんと袋を開け、薄く軽い物体を指先でかき混ぜる。つまんで口に放り、ばりりと噛みしめる。

俺はソファにうずくまり、映画を見ながらひたすらポテトチップを音高く食べている。

むろん、わざとである。

うしろで鳥見が苛立っている気配がする。

「静かにしてくれないかな」

「ヘッドホンしてるだろ」

「オーディオじゃない。咀嚼音がうるさいって言ってるんだ」

俺はひそかににんまりと笑った。

この男、からかうととても面白い。

ぼくは無駄なことはしない、というのが鳥見の口癖だった。

自己管理だと言いながら、鳥見は家では野菜とタンパク質ばかりの食事をする。嗜好品ひとつ食わない。金と健康と時間の無駄だからだ。少なくとも鳥見はそう主張する。

俺は奴が無駄だと思うすべてを実践している。

塩と油が味蕾に刺さる。こんがりと揚がったじゃがいもの香りが口をいっぱいにする。

なんの役にも立たないB級ホラー映画を半笑いで見ながら食べるポテトチップスは、やはりいい。

鳥見は苦々しそうにため息をついた。

「ぼくのソファだからな。汚すなよ。人を呼んだときに困る」

「はーい」

たしかに高そうなソファだった。鳥見はインテリアにも凝っている。どこを切り取っても素敵な写真になりそうな2DKの部屋だ。

だが、ルームシェアをしないと家賃が厳しい。

(金持ちなのかそうじゃないのか、わかんねえ)

画面の中で、安っぽい作り物のゾンビが上から垂れ下がっている。

面白いと思う点はほかにもあった。

俺が読んでいる本をこっそりチェックして、同じものを読んでいるらしいのだ。

たとえば俺が読書を中断して部屋を出る。トイレにでも行ったふりをして部屋の様子を覗く。

すると鳥見はちゃんと罠に引っかかる。

スマートフォンを片手に表紙を確認しているのは、タイトルを検索しているのだろう。

(変な奴)

何らかのプライドにかかわるらしく、けっして正面からは尋ねてこない。別にこっそりチェックしなくても、聞かれたら題名や著者名ぐらいは答えてやるのに。

理由なら見当はついている。

会話のとき、俺だけが知っていて自分が知らないことがあるのが、許せないらしいのである。

蛙ごときが知っていることは、ぼくだって当然知っているべきだ。そう思っているのが透けて見えている。

そして次の瞬間、

「え、あれをそう読んだの? 本気? だってこの著者……」

このように解釈バトルを吹っ掛けてくる。厄介だ。これが始まると、残念ながら俺に勝ち目はない。

さて俺も蛙ではあるが、まるきり馬鹿というわけではない。このパターンに気づいたので、俺も対抗策をとることにした。

本はなるべく電子書籍で読むようにしたのである。これでもう、俺が読んでいる本の表紙は物理的に覗けない。

それでもって知識をひけらかすと、鳥見は実に面白い表情をする。

「あ、初耳だった? 鳥見なら知ってるかと思った」

鳥見の眉間に深々としわが寄っていくのを、俺は嬉々として眺める。

(気持ちいいー)

いつもは負ける一方なんだ。俺だって少しぐらい勝利の快感を味わいたい。性格が悪いとは思いつつ、こたえられない。

楽しかった。躍起になって本を読んだ。本さえ読めば、あいつの知らないことが増える。蛙でもあいつに勝てる。

俺はふたたび勉強が苦にならなくなっていた。知識さえ潤沢なら、あの憎きディベートも多少は形になることにも気づいた。要は物量作戦である。

そしてついに、いくつかの科目で期末の成績が鳥見に肉薄するまでになった。もちろんうれしかったが、同時にあと一歩足りなかったのが猛烈に悔しかった。ちなみに社会学は相変わらずだ。

そう、俺はやりすぎた。

「ええ、またうちに人を呼ぶのか」

俺は顔を思い切りしかめた。

「ああ。今週末」

鳥見はときどき、社会人の知り合いを家に招く。いったいどこで知り合ってくるんだか。そのたびに邪険にされる俺の身にもなってほしい。

仕方がない、チェーンのコーヒー屋にでも避難するか。進捗状況が23パーセントの電子書籍をさっさと消化してしまおう。見てろ、また賢くなって戻ってくるぞ、俺は。

俺の目論見をよそに、鳥見は冷ややかに微笑んだ。

「コネクションづくりは大事だよ。時間のある今のうちにつながりを作っておかないと」

「そんなもんかねぇ?」

俺はつい純粋に首をかしげてしまった。有望とはいえただの大学生を、数年先の遠い未来まで覚えていてくれる人っているんだろうか。

「その時間、勉強したらいいんじゃね? だから最近、俺に負けそうなんじゃ」

鳥見の顔から笑みが急速に消えていく。

さすがに口が滑ったな、と俺はちらりと後悔した。鳥見の努力を全否定するつもりはなかったのだ。

ばん。硬い音が空気を震わせた。

鳥見が机に手のひらを伏せ、俺をにらんでいる。

「プレッシャーのない君に何がわかるんだ」

地雷を踏んだのだと俺は直感した。

「ぼくだってそんな風に気楽にしてたかった」

奇妙に抑えた、這うような声だ。

「無駄なこと。楽しいこと。ぼくは全部あきらめて、ようやくこの位置にいるんだ。それを君が、君なんかが」

さすがの俺もすくんでしまった。

「……ごめん。お前もいろいろあったんだ」

俺が示した理解はかえって逆効果だった。

「憐れむなよ!」

きれいな瞳がぎらぎらと光っている。俺は蛇ににらまれた蛙のように動けなくなる。

少し間があって、鳥見は暗く笑った。

「謝るなら、君が楽しいことをぼくに教えてよ」

「えっ」

俺は面食らった。鳥見はテーブル越しに、俺の胸倉をつかんだ。

鳥見の目が脅すようにすっと細くなる。

「たぶんぼく、男の方がいいんだ。前の同居人はそのせいで逃げていった」

鳥見がルームシェアを持ちかけてきたとき、ホテル街のそばだったことを、俺は急に思い出した。

(あのときこいつが振られたのは女の子じゃなくて……)

同居人の男だった、ということなのか。

鳥見の笑い声が自虐的に響く。

「はは、気持ち悪いだろ。君もそうしなよ」

俺はごくっと唾を飲んだ。何それ。

「でないと食べちゃうよ」

こいつ、おかしい。ストイックに生きすぎて、行きつくところまで行ってしまった感じ。

「ねえ。青田。聞いてる?」

子どもみたいな喋り方だ。

生温かい呼気が近づいてくる。俺を覗き込む瞳は、少し泣きそうに見えた。

(これが、こいつの、本性……?)

この男は、必死になってこれを隠していたわけか。

(……あれ?)

こんな絶体絶命の状態だというのに、俺はふいにおかしくなった。

(こいつ、こっちの方が断然いいじゃん)

いつもの仮面じみた完璧さより、このぐちゃぐちゃな自我の方がよっぽど人間らしい。

「ふふっ」

思わず笑いがこみ上げて、抑えられなかった。

「何がおかしいんだ」

至近距離で、鳥見はひどく傷ついた顔をしている。

「お前、俺なんかのこと好きだったんだ。へえ」

鳥見はぽかんと口を開けた。

「な、なんでそうなる」

「まあ今のお前なら? 友だちから始めるんなら、考えてやらんでもないかな」

鳥見は口をぱくぱくさせた。

「なんで君がそんなに偉そうなんだ!? ふだんは卑屈なくせにその自己肯定感はどこから来たんだ」

「自分でもわからん」

だが妙に気分がいい。この感情はなんだろう。しいて言えば、ざまみろ、だろうか。

あんなに見下していたくせに、俺なんかが好きだなんて。

「別に君が好きでルームシェアを持ちかけたわけじゃない! 君ならぼくの邪魔にならないと思っただけで」

「いっしょにいると優越感に浸れると思った? 俺がはるか下の方で足掻いてるのが面白かった?」

鳥見は口をつぐんだ。顔に罪悪感が浮かんでいる。

「いいんだよ。俺はうそつきより正直者の方が好きだ。覚えておけ」

とんと胸を押し、鳥見を軽く突き離す。

鳥見は苦々しい顔をして、セットした頭をぐしゃぐしゃにかき乱している。

俺は奴を一瞥して、部屋を出た。

からかって面白いだけの奴だった鳥見は俺の中で、はっきりと興味深い存在に格上げされた。

こんなことがあったくせに、鳥見との関係はたいして変わらなかった。

鳥見はまるでこの事件が存在しなかったかのように振舞った。俺が好きだとどうしても認めたくないのかもしれない。

(素直じゃねえ奴)

あるいは、自分があんな風に取り乱したこと自体が許せないのか。

俺も積極的に奴とどうにかなりたいわけでもなかった。あの件については忘れたふりをしてやりながら、俺はこっそりと奴の観察を続けることにした。

互いにぐちゃぐちゃな中身を隠し持ったまま、表面上は何もかも元通りになった。

週末、鳥見は意識の高いままに知人を家に招いた。俺はその間カフェで時間をつぶした。鳥見が帰ってくると、新たに仕入れた知識で鳥見をからかった。

「……君って奴は」

冷静を装っているのだろうが、口元はひくひくしているし、顔は苛立ちで赤くなっている。楽しい。

「ああ、そうそう。忘れてた」

寝る前のコーラをラッパ飲みしながら、俺は鳥見を振り返った。

「明日からの冬休み、俺、実家に帰るから。そのつもりで。あれ、そういえば、荷物詰めなきゃ」

鳥見は何か言いたげにしたが、やがて吐き捨てた。

「勝手にしなよ」

6

お気に入りに追加

21

あなたにおすすめの小説

執着男に勤務先を特定された上に、なんなら後輩として入社して来られちゃった

パイ生地製作委員会

BL

【登場人物】

陰原 月夜(カゲハラ ツキヤ):受け

社会人として気丈に頑張っているが、恋愛面に関しては後ろ暗い過去を持つ。晴陽とは過去に高校で出会い、恋に落ちて付き合っていた。しかし、晴陽からの度重なる縛り付けが苦しくなり、大学入学を機に逃げ、遠距離を理由に自然消滅で晴陽と別れた。

太陽 晴陽(タイヨウ ハルヒ):攻め

明るく元気な性格で、周囲からの人気が高い。しかしその実、月夜との関係を大切にするあまり、執着してしまう面もある。大学卒業後、月夜と同じ会社に入社した。

【あらすじ】

晴陽と月夜は、高校時代に出会い、互いに深い愛情を育んだ。しかし、海が大学進学のため遠くに引っ越すことになり、二人の間には別れが訪れた。遠距離恋愛は困難を伴い、やがて二人は別れることを決断した。

それから数年後、月夜は大学を卒業し、有名企業に就職した。ある日、偶然の再会があった。晴陽が新入社員として月夜の勤務先を訪れ、再び二人の心は交わる。時間が経ち、お互いが成長し変わったことを認識しながらも、彼らの愛は再燃する。しかし、遠距離恋愛の過去の痛みが未だに彼らの心に影を落としていた。

更新報告用のX(Twitter)をフォローすると作品更新に早く気づけて便利です

X(旧Twitter): https://twitter.com/piedough_bl

制作秘話ブログ: https://piedough.fanbox.cc/

メッセージもらえると泣いて喜びます:https://marshmallow-qa.com/8wk9xo87onpix02?t=dlOeZc&utm_medium=url_text&utm_source=promotion

息子よ……。父を性的な目で見るのはやめなさい

チョロケロ

BL

《息子×父》拾った子供が成長したらおかしくなってしまった。どうしたらいいものか……。

ムーンライトノベルズ様でも投稿しています。

宜しくお願いします。

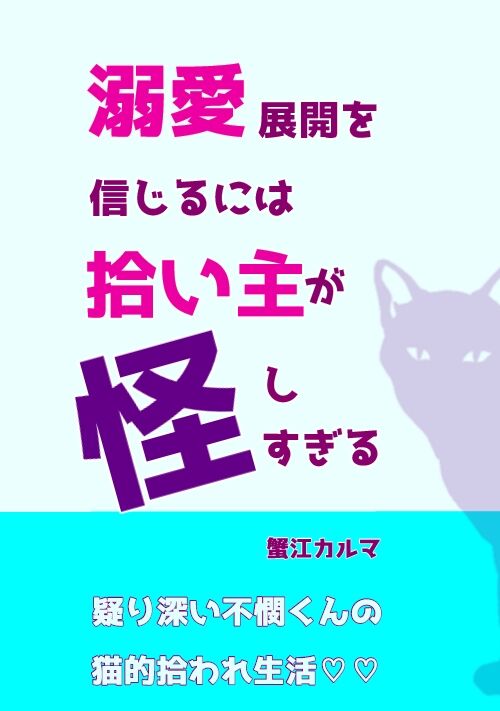

溺愛展開を信じるには拾い主が怪しすぎる

蟹江カルマ

BL

ちょっと胡散臭い美形猫飼いお兄さんが、優しさ耐性ゼロのやさぐれ元工員を拾いました。

あるもの

・怪しいけどほんとは優しい金持ち美形攻め

・疑り深いけど次第に懐く不憫受け

・すれ違いからのハピエン

・えろ

・猫ハーレム

性描写は※つき。

同室者の怖い彼と、僕は恋人同士になりました

すいかちゃん

BL

高校に入学した有村浩也は、強面の猪熊健吾と寮の同室になる。見た目の怖さにビクビクしていた浩也だが、健吾の意外な一面を知る。

だが、いきなり健吾にキスをされ・・・?

隠れヤンデレは自制しながら、鈍感幼なじみを溺愛する

知世

BL

大輝は悩んでいた。

完璧な幼なじみ―聖にとって、自分の存在は負担なんじゃないか。

自分に優しい…むしろ甘い聖は、俺のせいで、色んなことを我慢しているのでは?

自分は聖の邪魔なのでは?

ネガティブな思考に陥った大輝は、ある日、決断する。

幼なじみ離れをしよう、と。

一方で、聖もまた、悩んでいた。

彼は狂おしいまでの愛情を抑え込み、大輝の隣にいる。

自制しがたい恋情を、暴走してしまいそうな心身を、理性でひたすら耐えていた。

心から愛する人を、大切にしたい、慈しみたい、その一心で。

大輝が望むなら、ずっと親友でいるよ。頼りになって、甘えられる、そんな幼なじみのままでいい。

だから、せめて、隣にいたい。一生。死ぬまで共にいよう、大輝。

それが叶わないなら、俺は…。俺は、大輝の望む、幼なじみで親友の聖、ではいられなくなるかもしれない。

小説未満、小ネタ以上、な短編です(スランプの時、思い付いたので書きました)

受けと攻め、交互に視点が変わります。

受けは現在、攻めは過去から現在の話です。

拙い文章ですが、少しでも楽しんで頂けたら幸いです。

宜しくお願い致します。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる