21 / 59

令嬢と月旦評 3

しおりを挟む

アルマニアを見てぱちりと一度瞬きをした彼は、次いで未だに敵意を剥き出しにしている人々に向かって片手を挙げた。すると、攻撃態勢を保っていた人々が、困惑の表情を浮かべながらも構えを解く。

その様を見て感心したような顔をしたアルマニアは、次いでヴィレクセストを見やった。その視線の意図を理解したヴィレクセストは、一瞬嫌そうな顔をしたものの、仕方がないといった風に溜息を吐き出してから、ぱちんと指を鳴らした。それを合図に、ヴィレクセストによって拘束されていた人々に自由が戻ってくる。

それを確かめてから、アルマニアが改めて青年へと向き直れば、彼はにこりと微笑みかけてきた。

「お嬢さんは、私のことをご存知だったのですか?」

「いいえ、残念ながら知らないわ」

「おや、ではどうして私がリーダーだと?」

にこやかな笑みのまま問う彼に、アルマニアもまた柔らかな微笑みを返した。

「貴方が一番、それっぽかったからかしら」

「……ほう、それっぽかった」

「ええ。貴方はこの部屋の中で一番私たちの登場に驚いていなくて、一番冷静に状況を見守っていて、それでいて一切及び腰になる様子もなかったから。そういう人ならリーダーに相応しいのではないかしら、と思ったのよ」

アルマニアの言葉に、青年は少しだけ驚いた顔をして彼女を見つめた。

「失礼ながら、お嬢さんには魔法の素質がないように見受けられるのですが、どうやってそれを感じ取ったのですか?」

「あら、相対する人間の人となりを知るのに、魔法なんて必要ないわ。きちんと経験を積んで学べば、そういうのは空気や雰囲気として肌で感じられるものよ」

アルマニアはごく当然のことのようにそう言ったが、それを聞いていたヴィレクセストは内心で笑った。

アルマニアのような、大勢が群れなす中で誰が群れのアルファなのかを見ただけで判別できる者というのは、確かに存在する。だが、貴族の一般的な経験と学びだけによって誰もがその域に達せるかというと、そんなことはないのだ。

生まれながらの才に加え、常に人を見定めるという意識を持ち、その上でこの能力を身に着けるに足るだけの厳選された経験を豊富に積むこと。それが、今アルマニアが至っている境地に辿り着くための条件だ。

彼女の場合は、父であるロワンフレメ公爵が次期皇后として彼女を鍛えに鍛え抜いたからこそ、こうして当たり前のようにそれを行えている。

「……なるほど、特殊なのはそちらの男性だけかと思いましたが、お嬢さんもなかなか手強い方のようだ」

「褒め言葉として受け取っておくわ。それから、お嬢さんはやめてくださる? アルマニア・ソレフ・ロワンフレメよ」

その名前に、青年はぱちぱちと瞬きをしてから、なるほどと言った。

「まさか、貴方がアルマニア嬢だとは思いませんでした」

「あら、私のことを知っているの?」

「勿論ですよ。シェルモニカ帝国の次期皇后と名高いお方の名を、知らないはずがありません」

「元、よ。どうせ知っているのでしょう? 私は婚約破棄どころか身分もはく奪された上で、あの国を追い出されたわ」

そう言ったアルマニアに、青年は頷きを返した。

「存じていますよ。けれど、それで貴女がこれまで培ってきたものが貶められる訳ではないでしょう?」

その言葉に、アルマニアは思わず青年の目を見た。彼の紫色の瞳に映っているのは、憐みでも同情でもない。ただ、当然そういうものだろうという意思だけが、アルマニアを見つめている。

「……ええ、そうよ」

その通りだ。皇后の座につくことができなくなったからと言って、アルマニアが学び、身に着けて来たことが失われる訳ではなく、それらの功績を貶されるいわれもない。

そんなことは判っていた。判っていたが、それでもこうして誰かにそう言って貰えると、心の柔らかいところをそっと撫でられたような心地がして、なんだか落ち着かなかった。

そんな感情を隠し切れず、妙な顔をしてしまったアルマニアに、青年がふふふと笑う。それから彼は、アルマニアに向かって軽く頭を下げた。

「名乗っていただいたというのに、ご挨拶が遅れて申し訳ありません。私はノイゼ・モンテナルハと申します。どうぞお見知りおきを」

優雅に一礼した彼の言葉に、アルマニアは目を見開いて口をぱくぱくとさせてから、ヴィレクセストをばっと振り返った。

アルマニアを後ろから見守っていた彼は、彼女の視線を受けてにこっと笑う。それを見て、アルマニアは恨めしそうな目で彼を睨んだ。

「……ヴィレクセスト、貴方知っていたのね」

「そりゃあまあ俺だし」

当然だろ、という顔をするヴィレクセストに、アルマニアが顔を顰める。これが令嬢でなければ、舌打ちのひとつくらいしていたところだろう。

ノイゼ・モンテナルハと言えば、八賢人が一人、幻夢の称号を戴く大魔法師である。ようは、この国に害を与えているとアルマニアが推測している賢人の一人が、レジスタンスのリーダーだというのだ。

その様を見て感心したような顔をしたアルマニアは、次いでヴィレクセストを見やった。その視線の意図を理解したヴィレクセストは、一瞬嫌そうな顔をしたものの、仕方がないといった風に溜息を吐き出してから、ぱちんと指を鳴らした。それを合図に、ヴィレクセストによって拘束されていた人々に自由が戻ってくる。

それを確かめてから、アルマニアが改めて青年へと向き直れば、彼はにこりと微笑みかけてきた。

「お嬢さんは、私のことをご存知だったのですか?」

「いいえ、残念ながら知らないわ」

「おや、ではどうして私がリーダーだと?」

にこやかな笑みのまま問う彼に、アルマニアもまた柔らかな微笑みを返した。

「貴方が一番、それっぽかったからかしら」

「……ほう、それっぽかった」

「ええ。貴方はこの部屋の中で一番私たちの登場に驚いていなくて、一番冷静に状況を見守っていて、それでいて一切及び腰になる様子もなかったから。そういう人ならリーダーに相応しいのではないかしら、と思ったのよ」

アルマニアの言葉に、青年は少しだけ驚いた顔をして彼女を見つめた。

「失礼ながら、お嬢さんには魔法の素質がないように見受けられるのですが、どうやってそれを感じ取ったのですか?」

「あら、相対する人間の人となりを知るのに、魔法なんて必要ないわ。きちんと経験を積んで学べば、そういうのは空気や雰囲気として肌で感じられるものよ」

アルマニアはごく当然のことのようにそう言ったが、それを聞いていたヴィレクセストは内心で笑った。

アルマニアのような、大勢が群れなす中で誰が群れのアルファなのかを見ただけで判別できる者というのは、確かに存在する。だが、貴族の一般的な経験と学びだけによって誰もがその域に達せるかというと、そんなことはないのだ。

生まれながらの才に加え、常に人を見定めるという意識を持ち、その上でこの能力を身に着けるに足るだけの厳選された経験を豊富に積むこと。それが、今アルマニアが至っている境地に辿り着くための条件だ。

彼女の場合は、父であるロワンフレメ公爵が次期皇后として彼女を鍛えに鍛え抜いたからこそ、こうして当たり前のようにそれを行えている。

「……なるほど、特殊なのはそちらの男性だけかと思いましたが、お嬢さんもなかなか手強い方のようだ」

「褒め言葉として受け取っておくわ。それから、お嬢さんはやめてくださる? アルマニア・ソレフ・ロワンフレメよ」

その名前に、青年はぱちぱちと瞬きをしてから、なるほどと言った。

「まさか、貴方がアルマニア嬢だとは思いませんでした」

「あら、私のことを知っているの?」

「勿論ですよ。シェルモニカ帝国の次期皇后と名高いお方の名を、知らないはずがありません」

「元、よ。どうせ知っているのでしょう? 私は婚約破棄どころか身分もはく奪された上で、あの国を追い出されたわ」

そう言ったアルマニアに、青年は頷きを返した。

「存じていますよ。けれど、それで貴女がこれまで培ってきたものが貶められる訳ではないでしょう?」

その言葉に、アルマニアは思わず青年の目を見た。彼の紫色の瞳に映っているのは、憐みでも同情でもない。ただ、当然そういうものだろうという意思だけが、アルマニアを見つめている。

「……ええ、そうよ」

その通りだ。皇后の座につくことができなくなったからと言って、アルマニアが学び、身に着けて来たことが失われる訳ではなく、それらの功績を貶されるいわれもない。

そんなことは判っていた。判っていたが、それでもこうして誰かにそう言って貰えると、心の柔らかいところをそっと撫でられたような心地がして、なんだか落ち着かなかった。

そんな感情を隠し切れず、妙な顔をしてしまったアルマニアに、青年がふふふと笑う。それから彼は、アルマニアに向かって軽く頭を下げた。

「名乗っていただいたというのに、ご挨拶が遅れて申し訳ありません。私はノイゼ・モンテナルハと申します。どうぞお見知りおきを」

優雅に一礼した彼の言葉に、アルマニアは目を見開いて口をぱくぱくとさせてから、ヴィレクセストをばっと振り返った。

アルマニアを後ろから見守っていた彼は、彼女の視線を受けてにこっと笑う。それを見て、アルマニアは恨めしそうな目で彼を睨んだ。

「……ヴィレクセスト、貴方知っていたのね」

「そりゃあまあ俺だし」

当然だろ、という顔をするヴィレクセストに、アルマニアが顔を顰める。これが令嬢でなければ、舌打ちのひとつくらいしていたところだろう。

ノイゼ・モンテナルハと言えば、八賢人が一人、幻夢の称号を戴く大魔法師である。ようは、この国に害を与えているとアルマニアが推測している賢人の一人が、レジスタンスのリーダーだというのだ。

0

お気に入りに追加

34

あなたにおすすめの小説

記憶がないので離縁します。今更謝られても困りますからね。

せいめ

恋愛

メイドにいじめられ、頭をぶつけた私は、前世の記憶を思い出す。前世では兄2人と取っ組み合いの喧嘩をするくらい気の強かった私が、メイドにいじめられているなんて…。どれ、やり返してやるか!まずは邸の使用人を教育しよう。その後は、顔も知らない旦那様と離婚して、平民として自由に生きていこう。

頭をぶつけて現世記憶を失ったけど、前世の記憶で逞しく生きて行く、侯爵夫人のお話。

ご都合主義です。誤字脱字お許しください。

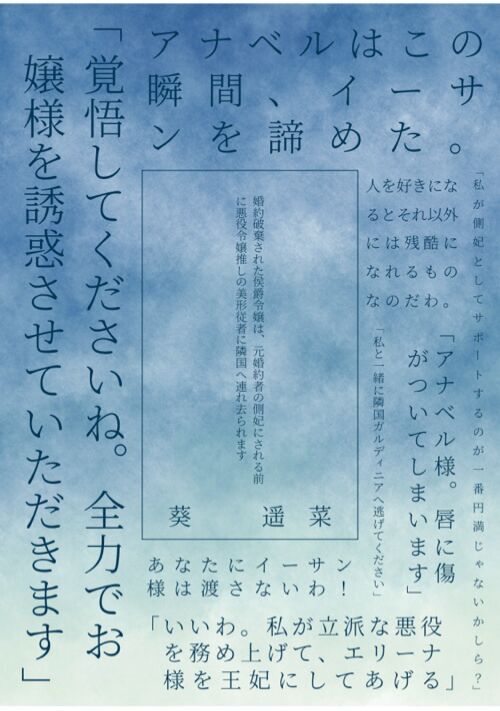

婚約破棄された侯爵令嬢は、元婚約者の側妃にされる前に悪役令嬢推しの美形従者に隣国へ連れ去られます

葵 遥菜

恋愛

アナベル・ハワード侯爵令嬢は婚約者のイーサン王太子殿下を心から慕い、彼の伴侶になるための勉強にできる限りの時間を費やしていた。二人の仲は順調で、結婚の日取りも決まっていた。

しかし、王立学園に入学したのち、イーサン王太子は真実の愛を見つけたようだった。

お相手はエリーナ・カートレット男爵令嬢。

二人は相思相愛のようなので、アナベルは将来王妃となったのち、彼女が側妃として召し上げられることになるだろうと覚悟した。

「悪役令嬢、アナベル・ハワード! あなたにイーサン様は渡さない――!」

アナベルはエリーナから「悪」だと断じられたことで、自分の存在が二人の邪魔であることを再認識し、エリーナが王妃になる道はないのかと探り始める――。

「エリーナ様を王妃に据えるにはどうしたらいいのかしらね、エリオット?」

「一つだけ方法がございます。それをお教えする代わりに、私と約束をしてください」

「どんな約束でも守るわ」

「もし……万が一、王太子殿下がアナベル様との『婚約を破棄する』とおっしゃったら、私と一緒に隣国ガルディニアへ逃げてください」

これは、悪役令嬢を溺愛する従者が合法的に推しを手に入れる物語である。

※タイトル通りのご都合主義なお話です。

※他サイトにも投稿しています。

「婚約を破棄したい」と私に何度も言うのなら、皆にも知ってもらいましょう

天宮有

恋愛

「お前との婚約を破棄したい」それが伯爵令嬢ルナの婚約者モグルド王子の口癖だ。

侯爵令嬢ヒリスが好きなモグルドは、ルナを蔑み暴言を吐いていた。

その暴言によって、モグルドはルナとの婚約を破棄することとなる。

ヒリスを新しい婚約者にした後にモグルドはルナの力を知るも、全てが遅かった。

もう死んでしまった私へ

ツカノ

恋愛

私には前世の記憶がある。

幼い頃に母と死別すれば最愛の妻が短命になった原因だとして父から厭われ、婚約者には初対面から冷遇された挙げ句に彼の最愛の聖女を虐げたと断罪されて塵のように捨てられてしまった彼女の悲しい記憶。それなのに、今世の世界で聖女も元婚約者も存在が煙のように消えているのは、何故なのでしょうか?

今世で幸せに暮らしているのに、聖女のそっくりさんや謎の婚約者候補が現れて大変です!!

ゆるゆる設定です。

愛された側妃と、愛されなかった正妃

編端みどり

恋愛

隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。

夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。

連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。

正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。

※カクヨムさんにも掲載中

※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります

※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

【完結】王女様がお好きなら、邪魔者のわたしは要らないですか?

曽根原ツタ

恋愛

「クラウス様、あなたのことがお嫌いなんですって」

エルヴィアナと婚約者クラウスの仲はうまくいっていない。

最近、王女が一緒にいるのをよく見かけるようになったと思えば、とあるパーティーで王女から婚約者の本音を告げ口され、別れを決意する。更に、彼女とクラウスは想い合っているとか。

(王女様がお好きなら、邪魔者のわたしは身を引くとしましょう。クラウス様)

しかし。破局寸前で想定外の事件が起き、エルヴィアナのことが嫌いなはずの彼の態度が豹変して……?

小説家になろう様でも更新中

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる