34 / 35

第3章 シンギング・イン・ザ・レイン

#2 Day1

しおりを挟む雨は、降り続いている。

ミランダは、その次の日もイアンと顔を合わせた。

『セラピー』はつつがなく続き、そして終わった。

「……じゃあ」

イアンは、ミランダに手を振って別れようとした。

また、傘もささず。

「――あの」

そこへ、声を掛ける。

彼はゆっくりと振り返る。

そのそばを、無数の人々が通り過ぎていく――影のように。たったわずかの時間しか、かけずに。

大半の者たちが、その場にいる二人と今後も出会わずに終わる。

雨は、降り続いている。

ミランダは、口を開いた。そして、言った。

「……身体、冷えない?」

彼女は、言ってしまってから、ひどく後悔したような表情をした。

いつもどおりの、憂鬱でネガティブな表情に苛まれる――彼女の心中は、途端に荒れそうになる。

……だが。

「少しだけ」

彼は、そう言った。

それから、軒下から外を見た。

雨のせいで、景色全てが灰色と青色に包まれたように見える。

いつもどおりの喧騒も、少しだけ音がこもって聞こえる。華美で派手派手しいダウンタウンの町並みも、少しだけおとなしく見える。

それらを、まるでもっと先の何かを見るような目で見ながら、やや痩せ型の、うっすら顎に髭を生やした、どこにでも居そうな……空気のようなその男は――言った。

「……お茶でも?」

ミランダは、最初の数秒、何を言われたか分かっていなかった。

しかし、やがて、じわじわとこみ上げてくるものがあった。

……彼女は、わずかに、ほんの僅かに……髪の毛で隠れて分からないほど僅かに、口元をほころばせて、下を向く。

それから、再び顔を上げた。

彼はそこに居て、微笑(のようなもの。彼はいつも、そんなふうな表情を浮かべていた)をたたえている。

ミランダは、言った。

「えぇ……寒いものね」

イアンは――ほんの少し、肩をすくめた。

ミランダは――ほんの少し、笑った。

◇

こもりがちの雨音の隙間に差し込まれるように、店内では静かなジャズピアノが流れる。

それをゆっくりと――しかし、心穏やかではなく聞きながら、ミランダはアイスコーヒーをマドラーでかき混ぜる。僅かに腹痛が起きる。なぜホットを頼まなかったのか、と内心でおのれを痛罵する。

そして、顔を上げる。

「……」

そこに、イアンが居る。

彼はミランダを見て、そして外を見た。

その両方の視線は、よく区別しないと完全に溶け合って境界をなくすかのようだった。それほどまでに、彼はいつも遠い目をしているのだ。エメラルド色の、色素の薄い目――。

店内は二種類の音の他に、やまない雨に文句を垂れたくてしょうがない多数の者達で溢れていた。決して静かとは言えないし、その面々もいつもどおり愉快な、個性あふれるフリークスである。しかし、それでもここでおとなしくコーヒーを啜っているような連中である。この街の中ではまだかわいげがあるのだった。

「……」

会話はなかった。

イアンは時折コーヒーをすすったが、何も言わなかった。

だが、発言をミランダに促すこともしなかった。

……ただ、彼はそこに居た。そこに居て、ミランダの居る空間あたりを見ていた。

……ミランダの中に、猛烈に煙草に対する欲求が膨れ上がった。

しかし、彼女はなぜかその欲に猛然とさからった。

そのかわり、言葉が口から出た。

「ごめんなさいね……つまらない女で。話す内容が、ないのよ」

……それを言ってすぐ、ミランダは後悔した。それからまた、自分を罵る。罵る。罵る。

――しかし。

「僕もだ。まったく嫌になる」

イアンは、そう言った。

それから、僅かに肩をすくめた。

……ミランダの中で、何かが解きほぐれた。

「今日のセラピー……どうだった」

雨だれのように、会話が始まる。

「有意義とは、言い難いね」

ぽつ、ぽつ。

「……ケインは、どうしてああなのかしら」

「分からない……でも、あれが彼の性質なのかも」

ぽつ、ぽつ。

「なら、しょうがないわよね」

「……ああ、そうだと思う」

ぽつ、ぽつ、ぽつ。

――その音は。

自分の心臓の音?

あるいは。

わからない。会話は続く。

「そろそろ、何か……変化が欲しいのかもしれない」

「変化?」

「そう、変化……分からないけど」

「そうか、変化か……」

「真に受けないで。……でも、このまま椅子に座って、皆の話を聞いて頷いて……それだけで、終わり、というんじゃ……何も」

私は。

私は、何を言っているのだろう。

何故、こんなことを言っているのだろう。これではまるで――まるで、何かに期待しているようではないか。

雨音が、やや早く聞こえる。

ミランダは一口、アイスコーヒーを飲んだ。

彼の返事を待った。

彼は、答えた。

「僕は……」

彼も、コーヒーを飲んだ。

「分からない。あるいは――……このままでいいのかもしれない」

――そう言った。

イアンは、確かにそう言った。

その瞬間……彼は、視線をどこかにはっきりと固定した状態で、顔を俯けた。

その時はじめて、彼は何かを見ていた。その言葉尻に、何かが込められていた。

それが何かは分からない。だが、ミランダには分かった。

――イアンは今の一瞬、これまでとは違う側面を見せた。

「……イアン」

口をついて、名前が出た。

それからミランダの中で、衝動がほとばしった。

彼のことを知って、数ヶ月。

こうして二人きりで出会うのは、そう多いことじゃない。

彼のことを、あまりよく知らない。

身長が高くて、いつも同じ靴を履いていて、どこか遠くを見ていて、それから、それから――……。

ミランダは、ほんの少し、腰を椅子から浮かせた。

やめろ、と自分の中で声が聞こえていた。

それは――領分を踏み越えることだ。やめろ。

アラートが鳴っていた。しかし、止められなかった。

ミランダは、唾を飲み込んで、それから口に出していた。

「あなたは何故……ここにいるの?」

――後悔がこみ上げて、吐き気がこむらがえる。冷や汗が一気に吹き出て、絶え間ない自責の念が流れ込んでくる。ああ、今すぐ、今すぐ……この自分自身の身体を、八つ裂きにしてしまいたい!

「……――」

彼は、顔をゆっくりと上げた。

それから、彼女を見た――彼女の居る付近を。

彼は、何も変わらない。

「ごめんなさい、イアン、私……」

コップを転倒させてしまいそうになる。それほどまでに動揺を重ねていた。

――そこに、イアンの声。

「……知れば」

◇

「――お前は……――――」

血まみれで吐き出される呪い。目の前で。

そう、✕✕✕✕は、✕✕✕✕を、殺した――。

◇

「知れば……君は、後悔する」

彼は、そう言った。

そこで、終わった。

ミランダは――……一気に体の力が抜けるのを感じた。

それはなんだろう。

安堵? それとも……。

ふいに、周囲に音が戻ったようだった。

彼女は、椅子に身体を再び落ち着けた。

そして、気づけば彼女は返答をしていた。

「私も……――私も、多分、一緒」

……向かい側の彼は、もう一度肩をすくめた。

ミランダは、少しだけ口の端に笑みのようなものを浮かべた。

二人はそれから、雨音を聞きながらコーヒーを飲んだ。

何事も、なかったかのように。

◇

突然不意に、電話が鳴った。

そこで、雨音さえ断ち切られたような気がした。

ミランダの背筋に、水が走る。

「……」

何の面白みもない、デフォルトの着信音。それが数度ループする。

イアンは、特に何もせず自分を見ている。

頬に汗が奔る。

――それからまた、着信。

ミランダは、電話をとった。

用件を、聞いた。

……彼女は、罵倒を電話の主にぶつけたくなった。

必死にこらえて、通話を切った。

彼は相変わらず、そこにいた。

「……ごめんなさい、イアン。私、」

「……雨、なかなかやまないらしい。もう少し、居るわけには?」

彼の口調は内容に反して、引き止めるようなニュアンスはなかった。ミランダはそれさえ恨んだ。

「……ごめんなさい。ちょっと急用なの」

すると彼は……あまり身体を動かさず、口の端だけをわずかに動かした。

「いいさ」

彼の言葉は、ずっと穏やかだった。

「……イアン」

ぽつ、ぽつ。

「……?」

ぽつ、ぽつ、ぽつ。

「――……また、明日」

ミランダは立ち上がった。

そう言った。

イアンは……ゆっくり、口を開いて言った。

「……――ああ」

――ミランダは、逃げ去るように踵を返した。

それから、やや駆け足気味に、喫茶店のドアを開けた。

横を通った男が、怪訝な顔で彼女を見ていた。

……店内に、イアンが残される。

その向かい側、僅かに飲み残されたアイスコーヒーとともに。

「……」

◇

『――……今週はじめからの降雨は、週末まで続く見通しとなりそうです――……』

雨の中を、ミランダは歩いていく。

ひとつの目的地に向けて。

それは、電話が示した場所だった。

◇

「……やまないですね、雨」

シャーリーが言った。

『指定日』は近づきつつある。

こうして何もせずに居ても、なかなかに落ち着かない。

「……あいつ」

――……グロリアが窓の外を、腕を組んで眺めながら、言った。

今日もミランダは、来なかった。

……彼女は分かっているのだろうか。彼女が、作戦の要であるというのに。

グロリアは、苛立ちを隠しきれない。

そして、苛立つほどに彼女を意識してしまう自分にも、苛立ちを隠しきれない。

雨が、降り続いている。

この雨の下に、ミランダが居る。

◇

雨脚は確実に強まってきていた。

映りの悪いテレビのような音が、空きチャンネルの灰色とともに、轟々と空から降り注ぐ。人々はその中を、強風で傘を煽られながら、あるいは何も差さずに駆け抜けていく。

だが――そのなかで、雨に濡れたまま、現状に打たれるがままの変わり者も居る。

とあるビルディングの屋上、室外機に雨音がぶつかる音が聞きながら、ミランダ・ベイカーは雨に打たれるがままで立っていた。空を見上げて、何かを待つように。

何故、その手に持っている傘を差さないのか。

それは彼女にしかわからない。

ただ、一つ言うとすれば……今彼女は、そういう気分だった。

彼女は今、過去を見ていた。

その豪雨の中に、あの鮮血で彩られた日の記憶を見ていた。

あの日も……雨だった。

イアンとの短いながらもあたたかい逢瀬のときは、とっくに彼女の中から流されてしまっていた。今彼女の頭を支配している記憶こそが、彼女の本質と言っても良かった。

その記憶が、雨とともに彼女をなじる。

――「お前が妬ましい。お前がにくい」。

あの日告げられた言葉。

それを言いながら、彼は襲いかかってきて、そして――……。

「……ッ」

髪を振り乱しながら、光景をかき消す。

「何も変わらない……何も見えない、私……こんな私に……彼と……資格なんか……」

イアンの優しげな顔が、そこであらわれて、消える。

過去と彼の顔が交互に現出する。それらが、彼女を、殴り続ける。

雨が降り続く。彼女の黒髪は頬に張り付き、幾分かは口元にも張り付いていた。

……空を裂くように、何かがこちらにやってきた。

ミランダはそれを見て、急激に先程までの激情が、自己嫌悪が冷めていくのを感じる。

――そうだ。それに用事があったのだ。

『ぷぷっぴどぅ~……お嬢さん、いいお天気ですねぇ。ご気分はどうです?』

神経を逆なでるような甲高い声でそう言ったのは、ビルの柵に留まった巨大なインコだった。灰色の世界に似つかわしくない極彩色の体躯を傾けながら、ミランダに向き合って首をかしげる。

「……最悪よ。あんたのせいで」

警戒するように腕を組んで、ミランダは吐き捨てる。するとインコは目を閉じて、かっかっと笑い声のようなものを出した。それがまた、神経を逆なでる。

「はやく。……用件を済ませて」

強い語気とともに。

するとインコは肩をすくめ(たように見えた)、羽の先を差し伸ばして、その先に埋もれた小さな紙切れをミランダに示した。

彼女は、なかばふんだくるようにそれを取る。

『そこに期日と居場所があります。チャンスは一度……お間違いのないように来てくださいね、大事なお客サン』

「ずいぶんとアナログな真似をするのね」

『全てはプライバシーの為ですよぉ。このご時世、前時代的なやり方が盲点だったりするもんです』

「…………そう」

ミランダはため息をついて、懐に紙をしまいこんだ。

それから身を翻して、インコを指で払う動作をした――もう消えていいわよ。

『カッカッカッ』

足を止めて振り返る。眉をひそめる。

「……何よ」

『いえいえ、なんでもありませんよぉ。ただね、今日のアナタ、随分と気分が悪そうに見えるようで、それでいていつもより浮足立っているようにも見える……あなたはひどくふわふわしてますね。どうしたんですかぁ??』

「……あんたのところは、いつから心理士を雇うようになったの?」

……声に、殺意を込める。

『いえいえ、失礼失礼……余計なお世話でしたねぇ』

「さっさと行きなさい……!!」

ミランダは……拳銃を構えた。

インコはホールドアップの真似事をして、それからもう一度カッカッと鳴き声を上げる。

『これは失礼失礼、大事なクライアントの信用をうしなっては大変だ……それでは、これにて失敬』

「……こちらは、二度と会いたくない」

インコはそれには返事せず、まもなく柵から足を離して、雨の中を飛び立っていった。

いくらか、緑色の羽が飛び散った。

それからの行方は、豪雨にまぎれて分からなくなる。

「……」

ミランダはそれからもしばらく、雨の中に立っていた。

が、やがて思い出したかのように翻り、屋上から降りていった。

――彼女の心は、ざわついていた。

理由を探れば、いくらでも分かってしまいそうな要因によって。

0

お気に入りに追加

1

あなたにおすすめの小説

超能力者一家の日常

ウララ

キャラ文芸

『暗闇の何でも屋』

それはとあるサイトの名前

そこには「対価を払えばどんな依頼も引き受ける」と書かれていた。

だがそのサイトの知名度は無いに等しいほどだった。

それもそのはず、何故なら従業員は皆本来あるはずの無い能力者の一家なのだから。

これはそんな能力者一家のお話である。

笛智荘の仲間たち

ジャン・幸田

キャラ文芸

田舎から都会に出てきた美優が不動産屋に紹介されてやってきたのは、通称「日本の九竜城」と呼ばれる怪しい雰囲気が漂うアパート笛智荘(ふえちそう)だった。そんな変なアパートに住む住民もまた不思議な人たちばかりだった。おかしな住民による非日常的な日常が今始まる!

こずえと梢

気奇一星

キャラ文芸

時は1900年代後期。まだ、全国をレディースたちが駆けていた頃。

いつもと同じ時間に起き、同じ時間に学校に行き、同じ時間に帰宅して、同じ時間に寝る。そんな日々を退屈に感じていた、高校生のこずえ。

『大阪 龍斬院』に所属して、喧嘩に明け暮れている、レディースで17歳の梢。

ある日、オートバイに乗っていた梢がこずえに衝突して、事故を起こしてしまう。

幸いにも軽傷で済んだ二人は、病院で目を覚ます。だが、妙なことに、お互いの中身が入れ替わっていた。

※レディース・・・女性の暴走族

※この物語はフィクションです。

あやかしの茶会は月下の庭で

Blauregen

キャラ文芸

「欠けた月をそう長く見つめるのは飽きないかい?」

部活で帰宅が遅くなった日、ミステリアスなクラスメート、香山景にそう話しかけられた柚月。それ以来、なぜか彼女の目には人ならざるものが見えるようになってしまう。

それまで平穏な日々を過ごしていたが、次第に非現実的な世界へと巻き込まれていく柚月。彼女には、本人さえ覚えていない、悲しい秘密があった。

十年前に兄を亡くした柚月と、妖の先祖返り景が紡ぐ、消えない絆の物語。

※某コンテスト応募中のため、一時的に非公開にしています。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由

フルーツパフェ

大衆娯楽

クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。

トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。

いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。

考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。

赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。

言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。

たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

宮廷の九訳士と後宮の生華

狭間夕

キャラ文芸

宮廷の通訳士である英明(インミン)は、文字を扱う仕事をしていることから「暗号の解読」を頼まれることもある。ある日、後宮入りした若い妃に充てられてた手紙が謎の文字で書かれていたことから、これは恋文ではないかと噂になった。真相は単純で、兄が妹に充てただけの悪意のない内容だったが、これをきっかけに静月(ジンユェ)という若い妃のことを知る。通訳士と、後宮の妃。立場は違えど、後宮に生きる華として、二人は陰謀の渦に巻き込まれることになって――

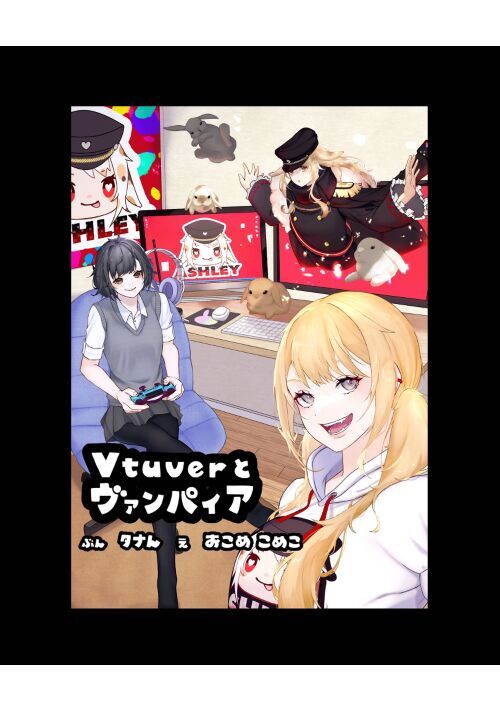

VTuberとヴァンパイア~猟奇で陽気なヴァンパイア~

タナん

キャラ文芸

陰キャJKの橘 柊花は夜歩いていると、少女が男に馬乗りになってボコボコにしている現場に遭遇してしまう。

拳を血で染めた少女の目は赤く、笑う口元には長い牙が生えている。つまりヴァンパイアだ。

ヴァンパイアの少女の名は一ノ瀬 夢織。

危うく、ヴァンパイアガールの夢織に襲われそうになる柊花だが、直前にヴァンパイアガール夢織が人気VTuberの巴 アシュリーのファンだということに気付く。

実はVTuber 巴アシュリーだった柊花とヴァンパイアガール夢織。

人間とヴァンパイアの奇妙な友情が始まった。

※たいあっぷ様にて公開しているものになります。

毎週金曜0時更新

全体約5万文字のうち7割くらい完成しています。

たいあっぷ様のコンテストに応募していますので応援して下さる方は下記URLから続きが読みたいボタンをお願いします!

https://tieupnovels.com/tieups/1495

【取り下げ予定】愛されない妃ですので。

ごろごろみかん。

恋愛

王妃になんて、望んでなったわけではない。

国王夫妻のリュシアンとミレーゼの関係は冷えきっていた。

「僕はきみを愛していない」

はっきりそう告げた彼は、ミレーゼ以外の女性を抱き、愛を囁いた。

『お飾り王妃』の名を戴くミレーゼだが、ある日彼女は側妃たちの諍いに巻き込まれ、命を落としてしまう。

(ああ、私の人生ってなんだったんだろう──?)

そう思って人生に終止符を打ったミレーゼだったが、気がつくと結婚前に戻っていた。

しかも、別の人間になっている?

なぜか見知らぬ伯爵令嬢になってしまったミレーゼだが、彼女は決意する。新たな人生、今度はリュシアンに関わることなく、平凡で優しい幸せを掴もう、と。

*年齢制限を18→15に変更しました。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる