20 / 35

第2章 フールズ・ゴールド

#4 コンフェッションズ

しおりを挟むキーラ・アストン。

今朝シャーリーが、その在り方を強烈に知ることとなった女。

警察の中でもとりわけ過激、かつ速攻性のある実働部隊――スペシャルケース・コマンダー。その一班リーダーにして、アンダーグラウンドにその名を轟かせる武闘派。

敵対する組織が彼女の拳によって壊滅したケースは数知れず。そして、その拳の余波によって余計な被害を被った場所も数多い。当然警察組織の風評被害も甚だしい。

この街の正義のおもてだった執行者にして、この街最強レベルの嫌われ者。そのゴスロリ姿は趣味とも、示威のためとも噂される謎めいた女。それが彼女である。この街で第八機関の事を知る、数少ない存在でもある。

そんな彼女としては、第八機関が気に入らない。一応は『法』という秩序を元に、(処罰という観点においては)私情を交えることなく悪人を裁いていくキーラにとって、超法規的な活動が許可され、(彼女から見れば)独断と偏見で街の平和というお題目を掲げながら好き勝手に行動している彼女達に好意を持つというのはどだい無理な話であった。

事実……キーラ達は過去何度も第八機関と衝突し――結果として、上層部の「ここは自重という形で退いてくれ」という通達を受け、彼女達に事件解決のための場面を譲る、ということがあったのである。

そうなればキーラはいよいよもって彼女達の存在が更に気に入らない。そして直情かつ熱血の彼女のことであるから、第八機関には直接その旨を伝えずにはいられないというわけだ。

そんな彼女が今回意気軒昂と第八機関の素晴らしきオフィスに乗り込んできたのには、彼女なりの理由があった。

今朝の『銀行強盗騒ぎ』において大手柄を立てただけでは飽き足らず、余計な被害を大きく弾き出してしまいLAPDの名に風評被害を行き渡らせたばかりか、街への損害も相当なものとして生み出してしまった件についてLAPD警察署長直々のお叱りが待っているということで、本部に馳せ参じる必要が出たのである。

しかし――自分としてはアレが最善の方法としか思えなかったわけで、十中八九待っているであろう何らかの処分に納得できるはずがない。とはいえ自分はあくまで一警察官であり、その枠組みから外れれば無法者と変わらない。

で、あるならば。

署長の数時間に渡る弁舌と怒声を浴びない訳にはいかない。

――必要なのはその前と後、どちらかに行われるべき憂さ晴らしだ。そう、それも警察官として正しい在り方を同時に示すやり方で――。

そうだ。あの連中だ。奴らは最近、新しいメンバーを仕入れたと言うじゃないか。

……冗談じゃない。冗談じゃないぞ。いつもいつも邪魔ばかりしやがって、オレ達から見ればお前たちだって市民なんだぞ、それを、それを――――。

……(なかば諦めながら)宥める部下を振りほどきながら高速回転した彼女の極端な脳味噌は、結果として『第八機関に八つ当たりついでに正しい忠告を施してやる』という鼓動に結実した。

そして彼女は、苛立ちと共にそのムカつく、気取った、アンティーク調の、フィリップ・マーロウ気取りの木製のドアを開いた――。

……そうして、今に至る。

眼の前には見覚えのある女達。心なしか、いつもより覇気がない。普段ならば(特に金髪と黒髪の)姦しい声が鳴り響いている筈である。

それから――そう、その少女だ。口を開けて、呆けたように立っている少女。

「あの……」

おずおずと、彼女が。

「――もしかして、だが」

キーラは頭を掻く。

いや、あるいは、十中八九。

「お前さんか、フェイの雇った新人ってのは――」

「えっ――」

「そうだけど、それが何か――」

金髪が口を挟む。

「ちょっと……グロリア、アホ、何で言うのよ――」

咎めるのは黒髪の陰気な女――名はなんと言ったか。

「別に隠すことはないじゃない、どうせこいつには後からいくらでも――」

「そういう問題じゃないでしょうこの鳥アタマ……この女にイニシアチブを取らせればどんな面倒が――」

「じゃあこいつをこのまま帰らせろって!? そっちのが百億倍面倒じゃないのよ!」

「ちょっとふたりとも、今はやめてくださいよ――……」

「ええっと……あの、」

狼狽える少女。どうしていいか分からないらしい。そのまま、勢いで聞いてしまう。

「名前は」

「あの……シャーロット・アーチャーです」

「年齢は?」

「じゅ……18です」

「どこから来た?」

「えっと――」

「答えてくれ」

少女は横目で女達を見た。

――黒髪と金髪が少女を尻目に言い争って、それを止める者一人。無関心を決め込んで居眠りをする者一人。誰も役には立たない。

「その……」

少女はしばらく悩んだ様子だった。

「安心しろ。どこだろうと何も言わねぇよ。尋問じゃねぇんだ」

――そこで、ようやく。

「えっと……ハイヤーグラウンド……です」

彼女はその答えを絞り出した。

「なるほど、なるほど」

顎に手を当てる。

そうかそうか。ハイヤーグラウンドか。

確かスティーヴィー・ワンダーの曲名にもなってたな。クラビネットが面白い曲だ。なかなかに皮肉な歌詞で笑わせてくれた、自分はどちらかというともっとハードな方が好みだが。そうかそうか。ハイヤーグラウンドか。

ハイヤーグラウンド。

――……。

ここは?

ここはアンダーグラウンドだ。混沌と喧騒の都。

……ちょっと待て。

――アンダーグラウンドとは言わなかったぞ。今この少女は何と言った?

……――ハイヤーグラウンド。

…………――――『ハイヤーグラウンド』。

今目の前の少女が、そう言ったのか????

では、この少女は――。

どこかで見たことのある、この少女。

――……まっすぐで澄んだ瞳。

長い髪を、尻尾のようにくくった姿。

そして、その立ち振舞い――。

そう、どこかで、どこかで――。

「――――…………!!!!!!!!!!!」

キーラ・アストンの身体を電撃が駆け抜けて、次の瞬間にはもう行動に移っていた。

「ちょっとお前、来いッ」

「はえッ!?」

頓狂な声を出す少女の手首を掴んで、部屋をずんずんと進んでいく。床には色んなものが散らばっているが、それらをキングコングのようになぎ倒しながら奥へ奥へ。その様子に彼女達は黙っていない。

「ちょっと!?」

グロリアの咎める声。だが無視する。その奥に書斎がある。

「何をする気――」

「うるせぇ、大事な『話し合い』だよ、黙ってろッ!!!!」

つい怒声をあらわにしながら、キーラは叫び、書斎の扉を開けた。

「ひゃっ!?」

そのまま、少女の間抜けな呻きと共に扉の向こう側へと消える。金髪の手は伸ばされたまま宙を掻いた。

「なんだってのよ……」

そこにはフェイが居る。至極堂々と、その来客を予期していたかのように。腕を組みながら、テーブルの前にもたれかかって立っていた。

「やぁ、どうりで騒がしいと思えば案の定お前か。どうだ? カナディアン・クラブの20年モノがあるぞ」

「あぁそうしたいぐらいだ、酔っ払って何もかも忘れたほうがマシかもしれねぇなぁ馬鹿野郎、おいお前そこ座ってろッ!!」

キーラはまくし立てながら少女――シャーリーに言った。

「はッ――」

「いいから座れっ!!!!」

「なっ……」

彼女を無理やりソファに座らせて、キーラはフェイの正面に立つ。鼻息がひどく荒い。まるで猛獣のように。

「おいおい、落ち着け。まるで発情期のバイソンのようだぞ、キーラ」

「うるせぇ、それどころじゃねぇんだよこっちは……いいかッ、てめぇ、こいつがてめぇらの新しいメンバーだって件!! そいつもクソムカつく、あぁクソムカつく!! だが一億マイル譲ってそいつは許してやる、許してやるよ!!!!」

「だったらなんだと言うんだ? 騒がしい……」

「いいかてめぇに現実の砂漠を見せてやるよ!! そこに座らせてるそいつ……道理で見たことある顔だと思ってたんだッ!!!! 街で見かけた時からッ!!!!」

キーラは唾液を飛ばして叫び散らしながら、後方でわけのわからないという表情をしているシャーリーを指差す。彼女はひたすら「えっと」とか「あの」とか言っている。それも無理のないことだ。

「というと?」

「とぼけんじゃねぇ、いいさ、言ってやるよ、そいつは――」

キーラは、言った。

「そいつは、ハイヤーグラウンドの!!!! 『評議会(チャプターハウス)下部組織メンバーの娘じゃねぇかッ!!!」

その言葉が、放たれた直後。

指先で――シャーリーが身を震わせて、目を……見開いた。

壁の向こう側にまで、その声は届いていた。

書斎のドアの前で耳をそばだてていたミランダ達が、その言葉をハッキリと耳にしていた――。

◇

◇

逃げていたのかもしれない。

きっと、言う必要を感じていなかったわけではない。その事実は、常にシャーリーの背中にあった。

「……っ」

たった今突きつけられた言葉に、身動きが取れなくなる。

今の言葉は紛れもない事実そのものであった。

「……」

「だんまりが通用すると思ってんじゃねぇぞ、室長さんよ!! こいつの沈黙が全ての答えを言ってるじゃねぇか!!」

「少し落ち着け、キーラ。お前はいつだって暑苦しすぎる」

フェイが呆れた顔で言う。何故そう平静を保っていられるのだ。平静を失っているシャーリーが疑問に思う。足元がぐらつき、背中に汗がだらだらと流れていく。

拳をぎゅっと握らねば、正気を失ってしまいそうだ。

「これが落ち着いてられるかってんだ、いいか!! 評議会だぞ!!!! この街を、いや、天と地を統べる連中だ、末端とはいえ……その構成員の一人が、今こうしてアンダーグラウンドに居る!!!! そいつを上の連中が……ハイヤーの連中が知ればどうなると思う!!!!」

「どうなるんだ??」

キーラは顔を更に真赤にする。対照に、フェイはどこまでも冷静だった。キーラが震えながらシャーリーを指さした。びくりと身体が震える。ぬるま湯に浸かっていたのに、唐突に熱湯を流し込まれたような気持ちだ。

今日ここにキーラが来たことも、彼女に出会ったことも、彼女に一瞬羨望を抱いたのも、全てが起きていなければよかったのにと思わずにはいられない――。

「~~~~~~~~~ッッッ、オレだって想像したかねぇよ、そんなことッ!!!! ……おいてめぇッ、」

キーラは振り返った。びくり。だが遅い。首根っこを掴まれて、壁際まで追いやられる。陶器のように白い肌と、茨のような黒い睫毛がシャーリーを射抜く。

「おい、キーラ、」

「黙ってろッ!!!! おい、いいか――お前、今すぐ上に戻れッ、じゃなきゃ、下手すればこのアンダーグラウンドじゅうが大変なことに巻き込まれる!!!! お前は自分の行動の軽率さを恥じるべきだ、シャーロット・アーチャー!!!!」

キーラがまくしたてる。一片の言葉も差し挟む余地がなかった。

「…………ッ、」

――そうだ。反論など出来ない。

その通りだ。

何もかもを巻き込んでしまうリスク。それは分かっていた。だがしかし。

「でも、ボクはッ――」

それでもシャーリーにはここに来るべき理由があった。

だから――彼女は、顔を上げた。

目の前の、猟犬の如き彼女。最初に抱いていた羨望のようなものは隅に追いやられて、駆け抜けてくる焦燥が、シャーリーに全てを話させた。遠くでフェイが何かを言っていた。おそらく、制止していたのだろう。だが――言った。

エスタ・フレミングのことを。彼女をどれだけ大事に思ってここにやってきたのかを、ただひたすらに。そう、それ以外にここに来る理由などないはずだ――。

「エスタは――……」

だが。

……シャーリーの中で、不安が膨らんでいく。

何故だろう。

何故――彼女のことを話しているのに、不安が心から消えてくれないのだろう。それどころか、それは黒い靄となって、急激に拡大していくようだった。焦燥、焦燥――。

(エスタはボクにとって一番大事だから、それだけのためにここに来た、そのはずだ、そのはずだ――)

……この心の動きはなんだろう。

これでは、これではまるで――。

……シャーリーの中を貫く一つのイメージ。紛れもない過去の情景。自分を見ていない2つの顔。そう、それはかつて、エスタと出会う前に――…………。

「待て、キーラ」

「あぁ!!??」

目が焦点を失い、動揺を続けているシャーリーにキーラは振り向いて叫び返した。

「お前の言うことが事実だったとしても。彼女がここに降り立ってから一週間は経過している。にもかかわらず何の音沙汰もない。葉巻型の乗り物に連れ去られたわけでも、脳髄を交換されたわけでもなく、彼女は今もここに居る。連中が本気を出せば、未成年の身内などものの一日で見つけてしまうはずだ。お前もよく知っているだろう。それにだ、彼女がここに来た程度で問題が起きてしまうならば、それこそ我々第八機関が解決しなければならないことだ。そうは思わんか」

――冷静で、論理的な意見だ。

……シャーリーは、そんなフェイに感銘を受ける余裕もない。

「~~~~~~~~~っ、だからといって、てめぇ……このッ……」

キーラは歯を限界まで食いしばりながら、うまい言葉が出てこない悔しさに打ち震えているように見えた。それでいて、その両手の間で未だにシャーリーを拘束している。

「何を考えてるかわかんねぇ厄介な物件を抱えちまったてめぇらに忠告してんだぞ!!!! もっと言えば、正体隠してりゃ良いてめぇらと違って風評被害がばら撒かれるのはこっちだ!!!! たまにゃ警察の面子も考えろ、クソバカ!!!!」

「そりゃどうも」

「あああああああ~~~~~~~~~~~ッ、その鉄面皮がムカつくんだよなぁ、畜生めッ!!!! 最低の気持ちだッ、くそってめぇら、何考えてやがる……っ」

キーラはもんもんと、段々声を小さくしていきながらシャーリーを離した。その勢いでふらふらと壁にもたれかかって、だらりと手を投げ出す。

「ファック…………ッ」

キーラは頭を掻く。

それから――言った。

「……――やっぱり酒、寄越せ」

フェイは肩をすくめる。それから答えた。

「……だろうな。ロックでいいか??」

キーラは、低声で返答する。

「――――…………馬鹿野郎、ストレートだ」

「……なんてこと、なの」

ミランダは扉越しで絶句する。彼女は長身なので一番上である。

「ヤバいっスね……」

その下に押しつぶされる形でキムの顔。苦笑いが生まれたてで消えたような表情。

「ヤバいどころじゃないわよ……こんなの。とんでもない厄ネタ」

「室長、なんで黙ってたんスかね。あの人が知らないわけがないハズじゃ――」

そこまでひそひそ声で言って、キムはハッとした。それからすぐ、苦虫を噛み潰したような顔になる。ミランダも同様だ。彼女は吐き捨てるように……言った。

「うまい具合に丸め込んだわけね、私達を…………」

キムの口から溜息が漏れる。その下にはチヨ。彼女は平板に言った。

「何のことかさっぱり分からん」

「チヨさんは何にも知らないっスね、相変わらず」

「何よ何よ、あたしにも聞かせなさいよ――」

耳をそばだてる三人の後ろから、金髪の馬鹿がやってきて、三人にガバリとのしかかるようにして近づいた。

「馬鹿、崩れる――」

「うわッ――!?」

「――いいかッ、警告はしたからな、――」

……それはちょうど、キーラが捨て台詞を吐いてフェイの部屋から出ていく瞬間だった。

グロリアに押し込まれた三人が、その瞬間一気に部屋の中に雪崩れ込む。

「どわああっ!!??」

衝撃。

……それから数秒後。

キーラの足元に、四人が呻きながら転がっている。

「お前たち……聞いてたのか」

フェイが、煙草の煙を吐きながら、呆れて。

「えへへ……めんご」

グロリアがぎこちない笑みを浮かべて、代表するように言った。

――それからしばらくして。キーラはフェイから突き出されたグラスに入ったウィスキーを一気飲みし、そのやけっぱちのテンションにさらなるブーストをかけて叫んだ。

「いいかてめぇら、てめぇらもオレ達からすればただの一般市民だ!!! オレ達の邪魔をするんじゃねぇぞ分かったな!!!! ゆめゆめそいつを忘れんなッ!!!! じゃあな、クソッタレども!!!!」

……指をびしりと指して、おぼつかない足取りで事務所内をずんずんと進み――転がる瓶やゴミに悪態をつきながら、嵐のようにキーラは去っていった。

――事務所の窓から眼下を見下ろせば、車が停まっていて、その前に不機嫌なモッズスーツの男がいる。なるほど、飲酒運転にはならないというわけだ。

「…………」

――というわけで、キーラ・アストンは言いたいことをひたすら吐き捨てて去っていった。

「行っちゃった…………」

立ちすくむ彼女達の中心に、シャーロット・アーチャーが居た。

……やがて。

彼女達の視線は、彼女に向いた。

「ええっと…………」

シャーリーはしばらく視線を泳がせていた。

そこへ、フェイが手を叩いて切り出した。

「諸君。酔い覚ましのガールズ・トークといこう。プレイリー・オイスターを用意してな」

反論する者は居なかった。ある者は肩をすくめ、ある者は苦笑いを浮かべた。

フェイは……意味深な笑みをシャーリーに向けた。彼女は困惑する。

……とにかくその一言で、シャーリーを囲む準備は整った。

0

お気に入りに追加

1

あなたにおすすめの小説

超能力者一家の日常

ウララ

キャラ文芸

『暗闇の何でも屋』

それはとあるサイトの名前

そこには「対価を払えばどんな依頼も引き受ける」と書かれていた。

だがそのサイトの知名度は無いに等しいほどだった。

それもそのはず、何故なら従業員は皆本来あるはずの無い能力者の一家なのだから。

これはそんな能力者一家のお話である。

笛智荘の仲間たち

ジャン・幸田

キャラ文芸

田舎から都会に出てきた美優が不動産屋に紹介されてやってきたのは、通称「日本の九竜城」と呼ばれる怪しい雰囲気が漂うアパート笛智荘(ふえちそう)だった。そんな変なアパートに住む住民もまた不思議な人たちばかりだった。おかしな住民による非日常的な日常が今始まる!

こずえと梢

気奇一星

キャラ文芸

時は1900年代後期。まだ、全国をレディースたちが駆けていた頃。

いつもと同じ時間に起き、同じ時間に学校に行き、同じ時間に帰宅して、同じ時間に寝る。そんな日々を退屈に感じていた、高校生のこずえ。

『大阪 龍斬院』に所属して、喧嘩に明け暮れている、レディースで17歳の梢。

ある日、オートバイに乗っていた梢がこずえに衝突して、事故を起こしてしまう。

幸いにも軽傷で済んだ二人は、病院で目を覚ます。だが、妙なことに、お互いの中身が入れ替わっていた。

※レディース・・・女性の暴走族

※この物語はフィクションです。

あやかしの茶会は月下の庭で

Blauregen

キャラ文芸

「欠けた月をそう長く見つめるのは飽きないかい?」

部活で帰宅が遅くなった日、ミステリアスなクラスメート、香山景にそう話しかけられた柚月。それ以来、なぜか彼女の目には人ならざるものが見えるようになってしまう。

それまで平穏な日々を過ごしていたが、次第に非現実的な世界へと巻き込まれていく柚月。彼女には、本人さえ覚えていない、悲しい秘密があった。

十年前に兄を亡くした柚月と、妖の先祖返り景が紡ぐ、消えない絆の物語。

※某コンテスト応募中のため、一時的に非公開にしています。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由

フルーツパフェ

大衆娯楽

クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。

トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。

いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。

考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。

赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。

言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。

たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

宮廷の九訳士と後宮の生華

狭間夕

キャラ文芸

宮廷の通訳士である英明(インミン)は、文字を扱う仕事をしていることから「暗号の解読」を頼まれることもある。ある日、後宮入りした若い妃に充てられてた手紙が謎の文字で書かれていたことから、これは恋文ではないかと噂になった。真相は単純で、兄が妹に充てただけの悪意のない内容だったが、これをきっかけに静月(ジンユェ)という若い妃のことを知る。通訳士と、後宮の妃。立場は違えど、後宮に生きる華として、二人は陰謀の渦に巻き込まれることになって――

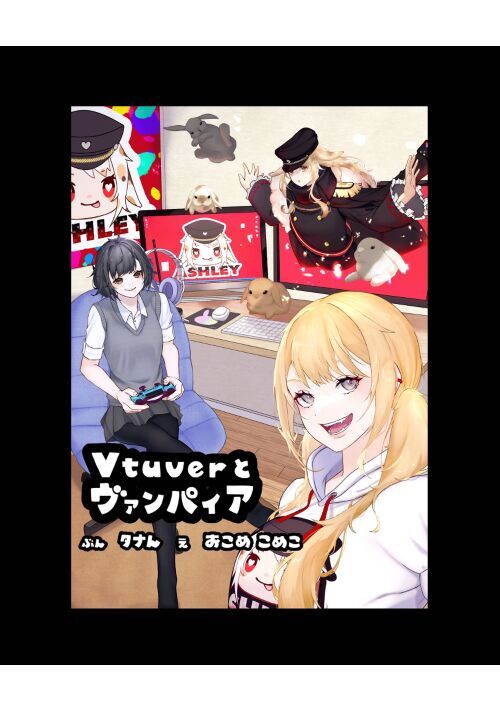

VTuberとヴァンパイア~猟奇で陽気なヴァンパイア~

タナん

キャラ文芸

陰キャJKの橘 柊花は夜歩いていると、少女が男に馬乗りになってボコボコにしている現場に遭遇してしまう。

拳を血で染めた少女の目は赤く、笑う口元には長い牙が生えている。つまりヴァンパイアだ。

ヴァンパイアの少女の名は一ノ瀬 夢織。

危うく、ヴァンパイアガールの夢織に襲われそうになる柊花だが、直前にヴァンパイアガール夢織が人気VTuberの巴 アシュリーのファンだということに気付く。

実はVTuber 巴アシュリーだった柊花とヴァンパイアガール夢織。

人間とヴァンパイアの奇妙な友情が始まった。

※たいあっぷ様にて公開しているものになります。

毎週金曜0時更新

全体約5万文字のうち7割くらい完成しています。

たいあっぷ様のコンテストに応募していますので応援して下さる方は下記URLから続きが読みたいボタンをお願いします!

https://tieupnovels.com/tieups/1495

【取り下げ予定】愛されない妃ですので。

ごろごろみかん。

恋愛

王妃になんて、望んでなったわけではない。

国王夫妻のリュシアンとミレーゼの関係は冷えきっていた。

「僕はきみを愛していない」

はっきりそう告げた彼は、ミレーゼ以外の女性を抱き、愛を囁いた。

『お飾り王妃』の名を戴くミレーゼだが、ある日彼女は側妃たちの諍いに巻き込まれ、命を落としてしまう。

(ああ、私の人生ってなんだったんだろう──?)

そう思って人生に終止符を打ったミレーゼだったが、気がつくと結婚前に戻っていた。

しかも、別の人間になっている?

なぜか見知らぬ伯爵令嬢になってしまったミレーゼだが、彼女は決意する。新たな人生、今度はリュシアンに関わることなく、平凡で優しい幸せを掴もう、と。

*年齢制限を18→15に変更しました。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる