3 / 35

第1章 ウェルカム・トゥ・ザ・ジャングル

#2 突然炎のごとく

しおりを挟む『僕はこの街を創り出してからずっと君たちを見守っていましたが、駄目ですね。君たちは街の現状に満たされている。あぁ、それじゃあ駄目なんですよ、駄目だ駄目だ!』

『倦怠は全てを飲み込み、滅ぼしてしまう――人類は『進歩』し続けなければならない、そしてそれこそが僕の期待しているもの!! 僕の夢、僕の理想、僕の生きがい!!』

その声は、ダウンタウンの全てに響き渡る。顔を長い指で押さえ込んで、自分の言葉に聞き入るようにして――彼の声は朗々と夜空に満ち満ちていく。

ヒト、であるかどうかさえ不明。

十年前街を天と地に分け、そのただ中に巨大な剣を突き刺した存在。

『アザゼル』

『狂乱の法王』

『ミスター・アポカリプト』

『神に最も近い男』

『ワイズマン』

『アイランド・メイカー』

――数多くの異名を持つ魔人。

そしてこの街の、事実上の支配者。

『怠惰の底に沈む君たちの世界を加速するためにこの街を創り出したんですから……どうかその中で足掻いてください。全力で、全精力を費やして』

化け物はなおも暴れ続け、ストリートを滅茶苦茶に破壊しながら確実に前進している――どこかに向かっている。

『と、いうわけで僕からのサプライズです。その男、暴走させちゃいました☆』

……予定の時間に遅れた、という程度の軽い口調で、ディプスは語った。画面の外側に、きらきらと星のエフェクトが飛んだ。

「ふざけやがって、いい加減にしろ!」

「何もかもお前のせいだ!」

手の届かない所に居るその男に向かって並び立てられる、無数の罵詈雑言――街中から。

「ねぇ、でも冷静に考えたらあいつが居ても居なくても変わらないわよね、私達の生活」

「それもそうだなぁ、よーしもっとやれ、モトからどうでも良いんだ!」

「そうだそうだ、やっちまえ、滅茶苦茶にしちまえーッ!!」

シャーリーは立ち尽くすまま。

『あー、うるさいですねぇ。ちゃんと説明するから黙ってくださいよ。というわけで僕からの課題。その男は――』

彼は化け物を『その男』と呼んだ。そこでようやくシャーリーは、ストリートを蹂躙し、賑やかだった夜の街を更に賑やかにしているその存在が、元々人間であることを知った。

『その男は、知性こそ残念な部類に入りますが、全身の筋肉という武器を持った拡張人類でした。しかし、彼の働きに対して向けられたのは不当解雇というあまりにもひどい仕打ちだったわけです』

「……――!」

その口ぶり。シャーリーの記憶の蓋が開く。昼間の出来事。ビルの前、暴れるひとりの男。

――『俺がクビになった理由教えてやるよ、ふざけやがって、脳の足りない奴は雇えねぇだと!? 俺にそいつを言ったのは爬虫類野郎だったんだぞ! 俺は人間だ、こんな身体クソッタレ!!』

「あの人が……!」

……こんな、おぞましい姿に。

『可哀想にねぇ。嗚呼、こいつらは俺よりも能力がないのにどうして、どうして――その思いが彼を極端な行動に走らせたが――結果、彼は警察に掴まってしまったわけです』

『全てはこの社会の構造が生んだ悲劇ですねぇ、元は全て同じ人間なのに、見た目や性質が違いすぎるせいで、互いを蔑視し、偏見を叩きつける。いや、ある意味これは喜劇かもしれないなぁ』

――いけしゃあしゃあと。

ディプスは滑らかに、歌うように続ける。間もなく化け物はサウス・グランド・アベニューを越え、ウエスト9thストリートに差し掛かろうとしている。

その背後には破壊されたアスファルト、凹み、斜塔のごとく倒壊したビルディング、なぎ倒された街路樹、散らばり呻く人々がある。

『そこで僕は彼の深層意識にアクセスしたんですよ、護送中の彼にね……』

◇

――。

「犯人を護送中、どうぞ――」

前方から声が聞こえる中、男は苛立ちながら席に座っている。座席は粗末で、尻にずっと振動が伝わってくる。

「おい。もっとマシな椅子はねぇのか」

網目の向こう側に居る男に問うが、相手にしない。

「……クソ食らえ」

「安心しろ。クソよりももっとマズいもんをお前は食らい込むことになる」

「……っ」

彼は怒りよりも疑問が先に来た。

――それなりに一生懸命、真面目に働いていた。はじめは自身の環境と身体の変化に気が狂いそうになったが、どうにか順応して、異常に満ちた世界の中でそれなりに生きてきたはずだった……。

それが、このザマだ。

どうしてこうなったのだ。どうして、どうして――。

(……憎いですか?)

声がした。それは彼の身体を貫いて震え上がらせる。周囲を見るが、変わらない風景と無機質な車内があるだけ。背中に汗をかく。

「おいおい、頼むから座席に吐いたりしないでくれよ。洗い流すのは俺なんだからな」

嘲るような口調――くそっ、運転手は気付いていないのか。助手席のやつはしきりに警察本部とやり取りをしている。どこからだ、どこから声がする……。

(どうして自分がこんな目に遭ったのか、疑問よりも怒りが湧いてこないか??)

「ど、どこだ、どこから声がする――」

「……なぁ。こいつヤクやってたか?」

「いや。鎮痛剤打つか?」

(君の心ですよ。目を閉じて前を『視て』みなさい。僕が見えるはずだ……)

彼は正常な思考を失いかけていた。だから、耳を貸さないはずのその声の言うことを……聞いた。聞いてしまった。

瞼裏の暗黒の空間、隣の座席があるはずのその場所に、異様なまでの美貌を備えた男が座り込んでいることに気付いたのは、それからしっかり四秒後だった。

――彼は叫び声をあげ、狂気に呑み込まれた。

――。

◇

『僕は問いかけた、彼の心理に。何故君はそうなった、何が君をそんな風にしたのかなぁ、と。そうすると、彼はあっさりと答えたんです。この街が俺を生んだ、俺がこうなったのはここのせいだ、憎い、俺はこの街が憎い、と――』

◇

――。

「あ、ああ、俺は何を言った、何を言っちまったんだ、何かおぞましいことを……」

(いいや。そいつはおぞましくもなんともない。極めて論理的な決断ですよ。そしてありがとう……ようやく君の本心が聞けた)

「俺を、俺をどうする気だ、ディプスっ……」

「おい、何ブツブツ言ってるんだ。黙っててくれ、」

「俺にっ、俺に何をさせる気なんだッ!!」

(決まってるでしょう。力を与えてやるんですよ。心の奈落が願ったことを、現実のものとするための力をね……――さぁ、僕の愛を、祝福を……受け止め給えっ!!)

「やめろ、やめてくれ……あぁ、身体が……身体が、ああああああああああ」

「黙れと言ってるだろうが!!!! いい加減にしないと――」

――。

◇

『というわけで彼は今……ご自慢の筋肉をどこまでも肥大化させて大暴れというわけです。建物を破壊するたび、彼の身体は大きくなり……やがてはそう、君らの知識で言うカイジュウも真っ青の巨躯を獲得するでしょう。そうして進んでいく先はどこだって? ははは、ここまで言ったなら察しがつくでしょう――』

映像はどこから撮ったのか、荒いライブ映像に切り替わる。夜のダウンタウン、そのただ中に突き刺さる巨大な剣。

空の上まで伸び、天と地を結ぶ唯一のルート。パリのエッフェル塔の比ではないほどに、景観を断ち切って存在するオブジェクト――『ヘブンズソード』。カメラが上へ、上へと。

そこに向かう影をとらえる。それこそが、今シャーリーの目の前で暴れている存在だった。

「そんな……あそこに向かったら……」

シャーリーは『その先』を考えた。すると、その言葉に答えるかのように、ディプスが言った。

『あの場所を破壊すれば、どうなるでしょうね。予想は簡単につく。街は大混乱。余波による被害。都市機能の停止。そうなれば? そうなれば街は停滞し、あの忌むべき“倦怠”が訪れる――後は? もう分かりますね。僕のこれまでを知っているなら』

彼はそこで――笑った。闇の中に亀裂が走った。その表情は『笑顔』には違いなかったが、映像を見る全ての者達を戦慄させる何かがあった。

『非常~~~~~~~~~~に残念だけど。僕はこの星を見限ることにしますよ。そうして、涙ながらに滅ぼすしかなくなる。退化の底に沈んだ、かつての大勢の星のようにね』

「全部、こいつの匙加減じゃないッ……!!!!」

愕然としても、彼の言葉は覆らない。化け物はひどく緩慢に、しかし確実に『ヘブンズソード』に向かっている。

これこそが、ディプスが魔人と呼ばれる所以。人々は恐れ、憎んでいる。ハイヤーグラウンド以上に。

『今現在、こいつは不死に近い特性を経ていますよ。僕に与えられた“愛”によってね。というわけで、いとおしきアンダーグラウンドの民よ!! この現状を止めたければ……精々頑張ることです! あはははは!!』

哄笑は画面を突き破るように響き渡り、人々を憤らせ、悲しませ、震え上がらせる。警官たちはなおも516を掃射し続けるが、もはや豆鉄砲に等しい。

化け物の腕が鬱陶しげに振るわれると、地面に並べられた車がミニカーのように吹き飛んで、近隣の建物に激突して爆発した。『HOTEL』の電飾が剥がれ落ちる――『HEL』。地獄には一文字足りない。

『というわけで失礼しますよ。せいぜい、あがきのほどを、よろしくね! じゃあ――アディオス!!』

……すべての画面から彼の姿が消え失せる。いともあっさりと。

「こんなの……」

シャーリーは震える手でスマートフォンをしまい込む。筋肉達磨は暴れ続け、至る所で橙色の爆発を起こしている。さながらそれは戦争だった――それも、スクリーンで展開されるサスペンスと冒険に満ち満ちた……。

「こんなの……どうしようもないっ……」

崩壊、爆発。悲鳴。彼女はかつて、それを間近で見た。そのただ中に居た。自分は生き残った。しかし、忘れない。一度たりとも、記憶の縁から溢れたことなどありはしない。

――差し伸べた手、その先にある涙の顔。降り注ぐ剣……恐怖。離れ離れになった手。絶叫、光……。

「そう。確かに、どうしようもない」

砂利を踏む音の後に、声がした。

――透明な、女の声だ。

「……?」

シャーリーは、顔を上げる。

「全く。これでは『週刊・世界の危機』だな」

隣に、一人の女が立っていた。腕まくりしたストライプのブラウス、黒のスラックス。僅かにブルーの色彩を持つ短い黒髪。涼やかな目元。咥えた煙草の先から煙が立ち上り、LAの空に浮かんでいく。

「あなたは――」

「確かにどうしようもない。だが、そんな『崖』を……この街は何度も乗り越えてきた。それには然るべき理由があって、胸を張っていい根拠がある。違うかな?」

彼女はシャーリーを見た。

……どこか遠くから、目の前に広がる音の群れとは違う何かが聞こえてくる。

「なに、お嬢さん。案ずることはない」

……それはモーター音。夜の街を駆ける一筋の閃光。猛るエンジン音を響かせながら、鉛色の光芒を後方へ引き伸ばし、地面に火花を散らしながら近づいてくる……現場へ。

「今ここで、しっかり世界は救われる」

――彼女は、シャーリーに笑顔を向けた。

アスファルトに置き去りにされたスズキ・カタナが横転して八の字に火花を立てて転がり静止するその瞬間、車の主は既に空中へと飛び上がり、その視界の斜め下に敵を捉えていた。

「芦舟一刀流――」

その手に握られるのは一振りのサムライソード。何重にもなる複雑な燐光を放ちながら、いま、大上段に構えられ……急降下する。爆撃機のごとく――。

「『龍臨』!!!!」

斬撃が――筋肉組織の正面を真っ二つに斬り裂き、雷撃の如き音を立てて地面の下までまっすぐえぐり取る――轟音。周囲に衝撃波が飛び散って、肉の欠片が舞い踊る。

びりびりとビルが震え、壁材の一枚一枚を剥ぎ取って、折れ曲がった看板を根本から吹き飛ばす。めくれ上がった地面はそのまま花弁のように吹き飛ぶ。

その光景を目の前で見たシャーリーの頬が、痺れた。いま目の前には、ざっくりと傷口が開いた巨大な肉の塊がある。そこへ……何かが着地した。

本能的に、それが『斬り裂いた』のだと感じ取った。

「な、な……」

意味をなさない声だけが出る。

「おい、なんだ今の!」

「斬られたぞ真っ二つに!」

状況を見せつけられた人々のざわめきが聞こえ始める頃、シャーリーは隣の女が満足げに頷くのを見た。目の前には煙が立ち込めている。

――その奥から、硬質の軽い足音が規則的に響き、こちらに近づいてきた。

「宵の刻に起こされたと思えば指令か。股ぐらの着付けがままならん」

また、女の声。やや掠れた、どこかあどけなさを残した声音。

「まぁそう言うな、チヨ。好きな茶菓子を奢ってやる」

そうして、その姿が現れる。

藍色のキモノを着、まっすぐ切りそろえられた短い銀髪を持った少女。足音の正体は、ゲタだった。彼女の腰には鞘が突き刺さっていて、煙の中から一瞬見えた刀身がその中にしまい込まれた。背後には切断された化け物が横たわる。

――この少女が、やったのだ。

さっきの、『切断』を。

無論、その理屈を『理解』しても、納得はいかない。シャーリーは棒立ちになったまま彼女を見つめた。

「それにしても……随分と遅い到着だな。お前を起こしたのは30分も前だぞ」

「道に迷った」

「またか……お前の方向音痴には大いに議論の余地があるな」

「知らん。儂に分かりやすい道を用意せんこの街が悪い」

そこで少女は、気付く。

「フェイ、なんじゃこいつは」

怪訝な顔をして、シャーリーの顔を見る。

「あぁ、偶然そこにいただけだ」

「真にそうか? またお前の気紛れで余計なことを……」

「おいおい、人聞きが悪いな。今回は本当にたまたまだ」

「お前の言う『たまさか』ほど信用ならん言葉はない。おい、女……おい」

シャーリーは、うって変わってある一点を見ている。

「おい、呆けるな。お前はこの女に何か入れ知恵されたか? 儂に答えよ。おい――」

「……うしろ」

「?」

――。

動き出していた。シャーリーの目の前、女の背後で……化物が。

再び咆哮し、その豪腕が振り下ろされる。シャーリーは咄嗟に顔を腕でかばう。女は反応しない。フェイと呼ばれた女も反応しない。何やってんだ、はやく逃げろ、すぐ後ろに影が、だめだ間に合わない、逃げろ逃げろ逃げろ逃げろ――。

「デグチャレフ・カスタム……撃!」

振り下ろされる拳は空中で固定され、その瞬間――衝撃が幾つも迸った。それは流星のごとく相手の背中に突き刺さり、筋繊維の塊を周囲にぶちまける。

破鐘のごとき轟音が弾け、化物はその場で重力を受けたかのように地面に沈降する。再び周囲に煙が立って、風が起きる。

「っ、」

思わずその場で倒れ込みそうになるが、目の前の二人は一向に動かない。その攻撃を予想していたかのように。筋肉達磨は……地面に倒れ込み、動かなくなる。

その背中に幾つもの大穴が空いて、白煙が立ち上る。肉を焼いた、焦げ臭い匂いが充満する。

「こ、今度は何……」

「あぁ……不幸だわ。昼に食べたフォーチュンクッキーだと、最悪の運勢なのよ、私」

その声が聞こえた――陰鬱で低い声。どこから?

間もなく、羽ばたきの音。

空から。空から聞こえた。見上げると、一つの影がこちらに向けて降りてきた。

ファー付きの白いロングコートを羽織った、長い黒髪の女性。

ただしその背中には巨大な焦茶色の翼が生えて、脚には鉤爪。その手には、長大なライフル。羽根を散らしながら、降りてくる。ただし、シャーリー達三人の居る場所ではなく、少し離れた小高い場所に。

「またあの店に行ったのかミランダ。やめておけと言っただろう。あそこのチャプスイは心底クソ不味い」

「そうかしら……私は美味しいと思うけど」

ミランダ、と呼ばれた女性は、斜めに崩れそうになっている赤い電話ボックスの上に立った。その脚が人間のものへと滑らかに変形し、やがて一対のブーツになった。

「なぁ、チヨ。お前もそう思わんか」

――「あの、」

「儂はそも、和食以外認めん」

「つまらん奴だ、見聞を広めようとは思わないのか」

――「あの……」

「否が応でも広がっておるよ、お前達のお陰でな」

「そりゃどうも」

――「あのッ!!!!」

シャーリーが叫ぶと、三人は一斉に振り向いた。彼女は少し引き下がるが、それでも聞いた。

「あの……あなた達、何者なの……??」

「わたしたちか?」

フェイと呼ばれたブラウスの女はにやりと笑い、和服の女と翼の女に目配せをよこした。

――大地が鳴動する。何かが動き出そうとしている。アスファルトがめくれ上がり、一旦沈静化していた人々のざわつきが再び起き始める。

それは無論、化物だった。ディプスにより悪意を肥大化され、意志もなく暴れ回る悲しき道化。斬撃と――どうやら銃撃によりただれきった筋繊維を振り乱しながら、醜悪に残酷に咆哮を上げる。その先には、三人――そして、シャーリー。

「……」

和服の少女――チヨは、静かにカタナを抜いて構える。そのきらめきはプリズムのように複雑な光を周囲に放っている。ミランダと呼ばれた女は、その場でかがみ込むと――背中から巨大な翼を生やす――鷹の翼だ。そのまま羽ばたいて、上空へ飛翔する……。

「君がいつからここに居るのか、わたしは知らないが……なぁ。そろそろうんざりしてきたんじゃないか? この街に」

「ボクは……」

チヨの正面に拳が振るわれる。突風とともに、圧倒的な質量が彼女の華奢な体にぶつかった。彼女はその場を離れなかった――衝突。火花が散る。カタナはその拳を、受け止めていた。いや、正確に言えば……彼女自身の体が、受け止めていた。

「少なくともわたしはうんざりだ。ここに居て十年以上になるが……悪化する一方の治安。毎日のように流れ着いてくる不法移民達。数多く潜伏するマフィア、犯罪組織。蔓延る薬物に暴力」

彼女は語る。

「……それら全てに通底する、決して拭うことの出来ない負の意識。だが、自分達では何も変えることは出来ない。その意思が人々の生きる気力を奪っているとすれば……それほど悲しいことはなかろうよ」

シャーリーの中で、この半日に見てきた全ての光景が流れていく。知らないことの方がずっと多いこの街で、自分は現状に溺死することなく、エスタを見つけなければならないのだ……不意に、それが酷く不可能に近いように思えてきた。

膝をつく。

チヨは拳を受け止めている。

その足元で地面がめくれ上がり、散る。彼女の脚、そして肘から光が漏れている。それが彼女を前に進ませて、衝撃に対する縦になっていた。小さな『孔』のような部位が展開して、そこからジェット噴射のような青白い光が迸っている。

「しかしそれは、現状に安住して膝をつくことを意味しない」

「じゃあ……どうするんですか」

「なに。そのために、我々が居る」

フェイは、ウインクを零した。

そこには、恐怖などありはしなかった。座り込んだ自分を安心させるような何かが宿っていた。

――再び敵の背中に炎の花が開いて、唸り声をあげて姿勢を崩す。

「捕まえた」

上空で長大なライフルを構えているのはミランダという女。羽ばたきながらも銃口を揺らすことなく、冷静に冷徹に、巨大な弾頭を叩き込んでいく。そのたびに排気が漏れて、周囲の空気を焼く。

――相手の拳が緩んだ。

チヨの各部にあるブースターが青白い炎を上げて収束――一気に加速して、拳を押し込んで弾き飛ばした。体勢を大幅に崩壊させる化け物……チヨは再び構え直す。

切っ先をまっすぐに向ける直線の構えだ。彼女の脚、そして首筋、背中、肘に『孔』が開き、ジェットエンジンの如き唸りを上げて力が溜まる。

「我々の名は――第八機関」

そしてチヨは駆け出した。そのまま倒れ込んだ相手の腕を登り、背中を駆け、頭部にまで到達する。彼女を振りほどこうとして化け物は暴れ狂うが、その銀髪の蒼い閃光を振り払うには至らない。

彼女の身体に空いた『孔』は、それ自体が意思を持つかのように光を放ち、彼女を食い下がらせている。

「おのれ……貴様、儂と同じ『種』でありながら……心底醜いぞ」

――間もなく、再びの銃撃。チヨの通っていった軌跡をなぞるようにして撃ち込まれる戦意。人間一人が扱うにはあまりにも高威力に過ぎる炎の花が咲き誇る――線を描くように。

亀裂が走って、肉が裂け、敵は絶叫する。チヨは上空を見た。そこにミランダが居る。彼女は……チヨに向けて、頷いた。

和装の少女は僅かに口元を綻ばせる。

「芦舟一刀流――『穿孔・氷裂』ッ!!」

裂帛の気合と共に、筋肉の背にカタナが勢い良く突き立てられた。足裏と銃撃によって生じた亀裂の末端――。

……裂け目が、噴き上がった。

亀裂が傷口と化して爆発し、化け物が悶え狂う。そのままチヨをふるい落としながら、体中から筋繊維のカスを飛び散らせる。そのダメージは膨大であるらしかった。

アスファルトに、駐車された車に、周辺の瓦礫に、そして人々に……斬撃の生み出した欠片が降り注ぎ、怪物は頭の上から一気に崩れ落ちていく。それはまるで巨大な城が頂上から崩壊していくさまを思わせた。

怪物はこれまでにないほどの悲痛な雄叫びを上げながら倒れ込む。そこには人間の悲鳴も僅かに混ざっているようだった。それは夜のロサンゼルスを轟かせていく。

チヨは地上に降り立った。それから、また涼し気な足音を立てながら歩いてくる。その後ろで灰色の煙が立ち込めている。敵はその奥に沈み込んだ。

ミランダもまた、地上に降り立って、背中の翼をしまい込んだ。それから歩いてくる。

「……――ねぇ、チヨ……私は、ちゃんと勤めを果たしたわよね……?」

「お前はやることをやっておる」

「ほんとに……? 嘘言わないでよ……私、ほんとに怖いんだから……私……間違ったことは何一つ……」

「くっつくな、たわけ獣人が。お前今週は行ったのか、『かうんせりんぐ』に」

「行ってないわよ。行ったところで同じことを話して終わりよ……」

「たわけが。儂はお前の精神科医ではない。どうせならグロリアにでも頼むことだ」

「バカ言わないで。誰があんな色ボケ女と……」

「そう思うのなら、これ以上儂らの手を煩わせてくれるな」

シャーリーは彼女たちの姿を見た。そして、隣りにいる女を。

「マーク……アハト?」

「フェイ。果たして後ろのこやつはこれで終わりなのだろうか」

「あぁ……お薬飲んでくるの忘れちゃった……不幸だわ……」

シャーリーは座り込んでいた。そこに手が差し伸べられる。

フェイだ。

彼女はその手を掴んで、立ち上がる。

……かつて、自分も同じことをした。

「そうだな。簡単に言ってしまおうか」

女二人が、何やら盛んに口論している。あれほどの騒ぎを引き起こした元凶を、あっさりと沈黙させた存在二人。

悲劇が、あっという間に笑劇に変わったような感覚。何やら眩暈がするが、それは自分自身が何かを感じているという証左に他ならなかった。

今、シャーリーの目の前に、彼女の運命を変えた者達が立っている。

かつて、自分がエスタの運命を変えたように。

「わたしたちは――『正義の味方』さ」

『――中継は私、ダニエル・ワナメイカーでお送りしています! 今ダウンタウンは炎と煙で包まれています! しかし現在怪物は沈黙し、動く様子がありません――』

その瞬間から、シャーロット・アーチャーの全ては始まった。

膝をつくことは、何事も諦める他ないという事と一つではない。悲しみも喜びも、全てが一緒になって生まれることもある。そして、心の中に秘めた思いが、現実に敗北するかどうかは……やってみなければ分からない。

激動の日々の中、彼女はそれらを知っていくことになる。

0

お気に入りに追加

1

あなたにおすすめの小説

超能力者一家の日常

ウララ

キャラ文芸

『暗闇の何でも屋』

それはとあるサイトの名前

そこには「対価を払えばどんな依頼も引き受ける」と書かれていた。

だがそのサイトの知名度は無いに等しいほどだった。

それもそのはず、何故なら従業員は皆本来あるはずの無い能力者の一家なのだから。

これはそんな能力者一家のお話である。

笛智荘の仲間たち

ジャン・幸田

キャラ文芸

田舎から都会に出てきた美優が不動産屋に紹介されてやってきたのは、通称「日本の九竜城」と呼ばれる怪しい雰囲気が漂うアパート笛智荘(ふえちそう)だった。そんな変なアパートに住む住民もまた不思議な人たちばかりだった。おかしな住民による非日常的な日常が今始まる!

こずえと梢

気奇一星

キャラ文芸

時は1900年代後期。まだ、全国をレディースたちが駆けていた頃。

いつもと同じ時間に起き、同じ時間に学校に行き、同じ時間に帰宅して、同じ時間に寝る。そんな日々を退屈に感じていた、高校生のこずえ。

『大阪 龍斬院』に所属して、喧嘩に明け暮れている、レディースで17歳の梢。

ある日、オートバイに乗っていた梢がこずえに衝突して、事故を起こしてしまう。

幸いにも軽傷で済んだ二人は、病院で目を覚ます。だが、妙なことに、お互いの中身が入れ替わっていた。

※レディース・・・女性の暴走族

※この物語はフィクションです。

あやかしの茶会は月下の庭で

Blauregen

キャラ文芸

「欠けた月をそう長く見つめるのは飽きないかい?」

部活で帰宅が遅くなった日、ミステリアスなクラスメート、香山景にそう話しかけられた柚月。それ以来、なぜか彼女の目には人ならざるものが見えるようになってしまう。

それまで平穏な日々を過ごしていたが、次第に非現実的な世界へと巻き込まれていく柚月。彼女には、本人さえ覚えていない、悲しい秘密があった。

十年前に兄を亡くした柚月と、妖の先祖返り景が紡ぐ、消えない絆の物語。

※某コンテスト応募中のため、一時的に非公開にしています。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由

フルーツパフェ

大衆娯楽

クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。

トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。

いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。

考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。

赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。

言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。

たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

宮廷の九訳士と後宮の生華

狭間夕

キャラ文芸

宮廷の通訳士である英明(インミン)は、文字を扱う仕事をしていることから「暗号の解読」を頼まれることもある。ある日、後宮入りした若い妃に充てられてた手紙が謎の文字で書かれていたことから、これは恋文ではないかと噂になった。真相は単純で、兄が妹に充てただけの悪意のない内容だったが、これをきっかけに静月(ジンユェ)という若い妃のことを知る。通訳士と、後宮の妃。立場は違えど、後宮に生きる華として、二人は陰謀の渦に巻き込まれることになって――

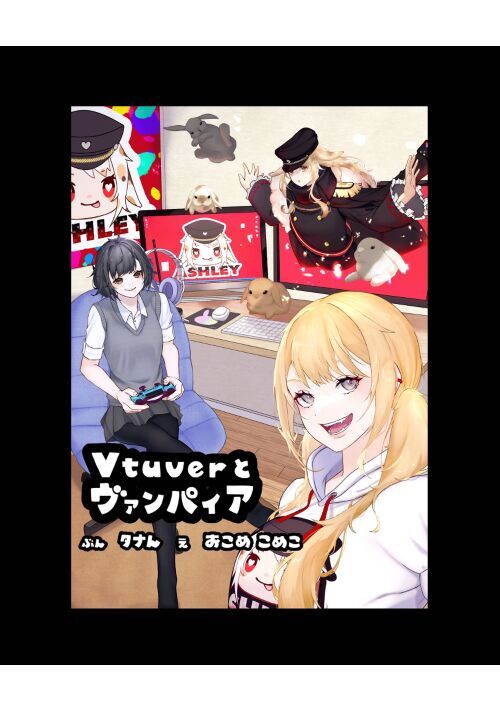

VTuberとヴァンパイア~猟奇で陽気なヴァンパイア~

タナん

キャラ文芸

陰キャJKの橘 柊花は夜歩いていると、少女が男に馬乗りになってボコボコにしている現場に遭遇してしまう。

拳を血で染めた少女の目は赤く、笑う口元には長い牙が生えている。つまりヴァンパイアだ。

ヴァンパイアの少女の名は一ノ瀬 夢織。

危うく、ヴァンパイアガールの夢織に襲われそうになる柊花だが、直前にヴァンパイアガール夢織が人気VTuberの巴 アシュリーのファンだということに気付く。

実はVTuber 巴アシュリーだった柊花とヴァンパイアガール夢織。

人間とヴァンパイアの奇妙な友情が始まった。

※たいあっぷ様にて公開しているものになります。

毎週金曜0時更新

全体約5万文字のうち7割くらい完成しています。

たいあっぷ様のコンテストに応募していますので応援して下さる方は下記URLから続きが読みたいボタンをお願いします!

https://tieupnovels.com/tieups/1495

【取り下げ予定】愛されない妃ですので。

ごろごろみかん。

恋愛

王妃になんて、望んでなったわけではない。

国王夫妻のリュシアンとミレーゼの関係は冷えきっていた。

「僕はきみを愛していない」

はっきりそう告げた彼は、ミレーゼ以外の女性を抱き、愛を囁いた。

『お飾り王妃』の名を戴くミレーゼだが、ある日彼女は側妃たちの諍いに巻き込まれ、命を落としてしまう。

(ああ、私の人生ってなんだったんだろう──?)

そう思って人生に終止符を打ったミレーゼだったが、気がつくと結婚前に戻っていた。

しかも、別の人間になっている?

なぜか見知らぬ伯爵令嬢になってしまったミレーゼだが、彼女は決意する。新たな人生、今度はリュシアンに関わることなく、平凡で優しい幸せを掴もう、と。

*年齢制限を18→15に変更しました。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる