431 / 544

第5章 第十五次帝国戦役編

第427話 調子いい感じ

しおりを挟む

アラタは……何だろうか。

空気が読めないわけではない。

天邪鬼でもない。

ツンデレでもない。

逆張りでもない。

ただ、少しズレているところがあるという点は、認めざるを得ない事実だった。

アラタの刀が敵兵の首元を捉え、骨と頸動脈を破壊する。

返す刀は間に合わないので、槍を躱しながら右足で蹴りを入れた。

吹き飛ばされた敵兵の影から、小柄な兵士が低い体勢で突っ込んできている。

そちらに対処を……とその前に、返し損ねた刀を突き出して左側から接近していた敵の足を突き刺した。

スキル【痛覚軽減】を所持していないのか、敵兵はもんどりうって地面に倒れ込む。

それでも戦い続けようと剣を握る気概は立派だが、気合だけで戦えるほど、戦闘は甘くない。

アラタは小柄な兵士と少し距離を取るためなのか、倒れ込んだ兵士の上を飛び越えて左に逸れた。

「逃がすか!」

体格に見合わず大きな声を発した兵士、大してアラタの口は横一文字に結ばれている。

まだ口呼吸をするほど追い込まれていないとも言える。

——逃げたわけじゃないんだよねぇ。

アラタは地面に落ちている武器の金属部分を踏みつけた。

それは少し特殊な形をしていて、イメージは潮干狩りをするときの熊手のようである。

西遊記で猪八戒が手にしている馬鍬と似通っている。

とにかく、そんな前後非対称な武器の先端を踏みつけるとどうなるか。

答えは非常に危険、である。

グンッと勢いよく起立したそれは、小柄な兵士に柄を向けてビタッと止まった。

ただ踏んだだけだとその先も動き続けてアラタの額付近を叩くのだが、その辺は既に履修済みである。

丁度いい場所で止めることにより、下がりつつ敵への牽制を行った。

急に自分に向けて棒が牙を剥く。

非常に危険で、兵士はとっさにブレーキをかける。

そう、それが普通だ。

そして、普通ではアラタに勝てない。

「グ……ウゥ…………」

敵の間合いよりながいそれで、アラタが思い切り刀を振る。

防具など無駄な場所を斬らないように、装備の薄い首元を綺麗に打ち抜く。

やはり人間の体の構造上、可動部の装甲が薄くなるのは問題点なのだろう。

フルプレートメイルもあるが、それではアラタの動きを捉え切れない。

彼とまともに殺り合うには、最低でも彼に匹敵する剣術ないし近接格闘術が必須なのだ。

「フゥ」

周囲の敵を一掃して、アラタは一息ついた。

服や体は既に返り血だらけでドロドロになっている。

水洗いしたところで落ちるかどうか、まあ布は黒地なので最悪匂いだけ落ちればそれでいい。

刃こぼれはしなくとも、油がついて切れ味の落ちた刀の刀身を拭う。

服の裾で刃を挟み、手元から刃先に向けて拭き抜く。

それだけで大分武器の使い心地が変わるのだから、刀というのは繊細な武器だ。

「隊長! 第1陣はあらかたやりました!」

「よし、中隊を集合させろ。移動するぞ」

もう十分だと、アラタは乱戦を解く命令を出す。

彼の目的は敵司令部の破壊。

その為には、街道を驀進するブレーバー中尉たちと共同歩調を取らなければいけない。

そろそろ行かなくては、そういうステージだ。

「アラタ! さっさと行くぞ!」

「おう!」

その中隊の戦った後には、夥しい数の遺体が残る。

負傷者の割に死者が多いのは、彼らがとどめをきちんと刺すように教育されているからなのだろう。

アラタは負傷して戦えない敵への攻撃を躊躇しない。

戦えなくても、足を引っかけたり、石を投げたりするくらいのことは平気で出来ることを知っているから。

元気になって、また公国兵を殺しに向かってくることを知っているから。

そんな男の背中を見て成長してきた中隊は、全員が敵への攻撃を躊躇わない。

1人の例外もなくだ。

第206中隊は、丘を駆け降りて第088中隊の右後方から追従する。

彼らの目的地は未だはっきりとせず、まさに闇雲。

それでも今日やけに調子のいいアラタは、何とかなるだろうという根拠のない自信に後押しされて走る速度を上げたのだった。

※※※※※※※※※※※※※※※

「思ったよりやるみたいだな」

司令部の天幕で報告を受けたエヴァラトルコヴィッチは低く呻る。

普通なら既に敵を殲滅したと報告が入るはずだが、まだ報せは無い。

中将は自らが一抹の不安を覚えたことを自覚した。

何か嫌な予感がすると、胸騒ぎを感じたのだ。

「敵の規模は?」

「およそ300」

「さっさと潰せ。それから……陣を後退させる用意を」

既に半ば勝利が確定した戦争、念には念を入れて、入れ過ぎるということはない。

中将の判断は速く、その安全牌極まる判断は、司令部の参謀たちにも指示されたこともあり、迅速に実行に移された。

まず、作戦資料など必要な物品の収集及び荷台への積載。

再利用する物資の中でも、テントなどの今すぐ引き払えるものを優先して撤去していく。

そして最後に陣地防衛に使うための魔道具や木の杭、トラップの類などを回収して終了となる。

作業開始から10分、司令部近辺が少しガランとし始めた。

「案外名残惜しいものだな」

「はい?」

「仮設住居さ。戦場にしては悪くない住み心地だった」

「あ……はぁ」

中将の近くにいた帝国軍の佐官が反応に困るのも無理はない。

彼の視界には、仮設住居なんてものは映っていないから。

あるのはただ、普通の家。

いや、普通という表現は適切でないし、受け取り手によって形を変えてしまうだろう。

キッチン2か所、トイレ3か所、リビング3か所、ダイニング1か所、残りを合わせて4LLLDKKの家だ。

どう考えても普通の家ではない。

廊下にはいくらするのか分からない絵画が飾られているし、中将の側用人として数名の使用人が本国から随行している。

外観も大したものだが、これでも内装の方にリソースを割り振ったというのだから、現在マイホームのローン返済中の少佐は笑うしかない。

「何か変かな?」

「い、いえ。なんでもありません」

「そうか」

価値基準が違いすぎると少佐は思った。

確かに階級も違えば給与も違うので、金銭感覚にズレが生じるのは当然のことである。

ただ、ここまで変わるかと言えばそうでもない。

それはきっと、軍の階級なんて小さなものでは無く、もっと根本的で単純な違いだ。

それすなわち、生まれの違いである。

エヴァラトルコヴィッチ中将の生まれたウルメル家は、遠縁とはいえ現皇帝ゼスト・ウルの親類に当たる。

継承権の類とは無縁だが、帝国中央で絶大な権力を誇る理由の1つである。

自分も中央の生まれならもう少し昇進が早かったかもしれないと、西部方面隊叩き上げの士官は心の内で嘆いた。

それくらい、中央と地方の出身には大きな違いがあった。

ただ、それはもうどうでもいいことだろう。

生まれがどうとか、階級がどうとか、生きる世界がどうとか。

そんなものは人間という、生物という構成物に等しく訪れる現象の前にはまるで意味を成さない。

死という、存在の終着点の前では。

「報告! 敵の勢い止まりません! 早くお下がりください!」

「なにっ」

「報告! ガンガルド大隊の防衛線を突破されました!」

「バカな!」

そう言いつつも、エヴァラトルコヴィッチは馬の方へ走っていく。

言葉では否定しつつも、体は最善策を選択し続けている。

先ほどの報告が嘘でも真でも、一時撤退した方が良いに決まっている。

今更帝国軍が有利なのは覆らないし、誤報なら後で戻ってくればいい。

だから、彼はすぐに撤退を開始した。

「準備が出来たものからついてこい!」

※※※※※※※※※※※※※※※

——やっぱり今日、調子いい。

あんまし寝てないのに、体がよく動く。

考えた通りに動くし、考えた以上に力が出る。

悪くねえ。

エヴァラトルコヴィッチは司令部を早々に下げ始めた頃、アラタは騎乗して戦場を駆けていた。

愛馬のドバイは後方に置いてきたので、これは借りた軍馬である。

乗り手は既に戦死していて、戦場跡で草を食んでいるところを保護された。

アングロアラブ種のドバイと違い、クォーターホースであるこの馬は少し大柄だ。

がっしりとした馬体は安定した乗り心地を提供する反面、長距離の移動は少し苦しい。

短距離ではサラブレッドをも凌駕するとかなんとか、まあ戦争中の今は関係ない話だ。

アラタは武器を刀から槍に握り替え、補助として指揮棒タイプの魔術杖を使用していた。

魔力のコントロールはすでに熟達の域に達している彼だが、やはり形から入ると何となく魔術のノリが良い。

気分的な違いだと言われればそれまで、しかし心なしか魔術のキレが良くなっていると周囲も感じていた。

「ルークさん! 右から射撃来ます!」

「おうよ! 側面防御固めろ!」

アラタの指示から少し遅れて、空を矢が覆った。

まだまだ青空が見えるくらいの密度、これなら十分耐えきれる。

事前に攻撃を察知して対応した冒険者たち、敵の位置が分かれば反撃も可能になる。

「そのまま反撃!」

「分かっている!」

ルークが小隊を率いて列から離れたのを見て、アラタは近くにいたバートンを呼んだ。

「2……いや3個分隊連れてルークさんの左側につけ。多分敵が入ってこようとするから止めろ。止めるだけでいい」

「了解」

「あとは俺がやる」

歩兵に槍を持たせ、魔術杖を腰に差した。

そして手をかけるのは日本刀。

バートンは内心おっかないと思いながら、仲間を率いてルークのカバーに向かう。

彼から見ても、今日のアラタは少し様子がおかしい。

いつもより判断も早いし、周りも良く見えている。

そんなことを言えば、普段は違うのか? と意地悪い笑みを浮かべながらイジられるのが目に見えているので言わないが。

バートンが離れた辺りで、アラタは周囲にいた味方に距離を取るように伝える。

周囲に魔力源があっては魔術発動の妨げになるから。

練り上げるのは、彼の代名詞でもある雷属性の魔力。

魔力同士をこすり合わせる様に、下敷きと下敷きを擦り合わせるように、丁寧に、素早く練り上げる。

「バートンがぶつかったよ!」

間合いの外からキィが合図する。

アラタの準備はあと数秒で整いそうだ。

「ユウの雷槍にはまだ遠いか」

放つは10本、当たるは8本。

アラタの使用した魔術、雷槍は、1本使うだけでもかなりの疲労を伴い、ハイレベルな魔術師でも習得していない人間は多い。

高い消費魔力と魔力操作難易度の高さがその原因だが、アラタはどちらもパスしている。

雷槍はその起源からして、殺傷用に開発された経緯を持つ。

純度100%の殺意の結晶。

それは直撃次第すみやかに敵を痺れさせ、火傷させ、気絶させ、絶命させる。

雷槍10本分の魔力を消費したというのに、アラタは汗ひとつかいていない。

その異常さに気づきつつある周囲の兵士たちだが、何も言おうとしない。

本人も分かっているだろうというのもあるし、今のアラタは少し不気味で近寄りづらかったから。

ただ、これ以上頼りになる上官もそうはいない。

エヴァラトルコヴィッチ・ウルメルのいる司令部まで、残り1km。

空気が読めないわけではない。

天邪鬼でもない。

ツンデレでもない。

逆張りでもない。

ただ、少しズレているところがあるという点は、認めざるを得ない事実だった。

アラタの刀が敵兵の首元を捉え、骨と頸動脈を破壊する。

返す刀は間に合わないので、槍を躱しながら右足で蹴りを入れた。

吹き飛ばされた敵兵の影から、小柄な兵士が低い体勢で突っ込んできている。

そちらに対処を……とその前に、返し損ねた刀を突き出して左側から接近していた敵の足を突き刺した。

スキル【痛覚軽減】を所持していないのか、敵兵はもんどりうって地面に倒れ込む。

それでも戦い続けようと剣を握る気概は立派だが、気合だけで戦えるほど、戦闘は甘くない。

アラタは小柄な兵士と少し距離を取るためなのか、倒れ込んだ兵士の上を飛び越えて左に逸れた。

「逃がすか!」

体格に見合わず大きな声を発した兵士、大してアラタの口は横一文字に結ばれている。

まだ口呼吸をするほど追い込まれていないとも言える。

——逃げたわけじゃないんだよねぇ。

アラタは地面に落ちている武器の金属部分を踏みつけた。

それは少し特殊な形をしていて、イメージは潮干狩りをするときの熊手のようである。

西遊記で猪八戒が手にしている馬鍬と似通っている。

とにかく、そんな前後非対称な武器の先端を踏みつけるとどうなるか。

答えは非常に危険、である。

グンッと勢いよく起立したそれは、小柄な兵士に柄を向けてビタッと止まった。

ただ踏んだだけだとその先も動き続けてアラタの額付近を叩くのだが、その辺は既に履修済みである。

丁度いい場所で止めることにより、下がりつつ敵への牽制を行った。

急に自分に向けて棒が牙を剥く。

非常に危険で、兵士はとっさにブレーキをかける。

そう、それが普通だ。

そして、普通ではアラタに勝てない。

「グ……ウゥ…………」

敵の間合いよりながいそれで、アラタが思い切り刀を振る。

防具など無駄な場所を斬らないように、装備の薄い首元を綺麗に打ち抜く。

やはり人間の体の構造上、可動部の装甲が薄くなるのは問題点なのだろう。

フルプレートメイルもあるが、それではアラタの動きを捉え切れない。

彼とまともに殺り合うには、最低でも彼に匹敵する剣術ないし近接格闘術が必須なのだ。

「フゥ」

周囲の敵を一掃して、アラタは一息ついた。

服や体は既に返り血だらけでドロドロになっている。

水洗いしたところで落ちるかどうか、まあ布は黒地なので最悪匂いだけ落ちればそれでいい。

刃こぼれはしなくとも、油がついて切れ味の落ちた刀の刀身を拭う。

服の裾で刃を挟み、手元から刃先に向けて拭き抜く。

それだけで大分武器の使い心地が変わるのだから、刀というのは繊細な武器だ。

「隊長! 第1陣はあらかたやりました!」

「よし、中隊を集合させろ。移動するぞ」

もう十分だと、アラタは乱戦を解く命令を出す。

彼の目的は敵司令部の破壊。

その為には、街道を驀進するブレーバー中尉たちと共同歩調を取らなければいけない。

そろそろ行かなくては、そういうステージだ。

「アラタ! さっさと行くぞ!」

「おう!」

その中隊の戦った後には、夥しい数の遺体が残る。

負傷者の割に死者が多いのは、彼らがとどめをきちんと刺すように教育されているからなのだろう。

アラタは負傷して戦えない敵への攻撃を躊躇しない。

戦えなくても、足を引っかけたり、石を投げたりするくらいのことは平気で出来ることを知っているから。

元気になって、また公国兵を殺しに向かってくることを知っているから。

そんな男の背中を見て成長してきた中隊は、全員が敵への攻撃を躊躇わない。

1人の例外もなくだ。

第206中隊は、丘を駆け降りて第088中隊の右後方から追従する。

彼らの目的地は未だはっきりとせず、まさに闇雲。

それでも今日やけに調子のいいアラタは、何とかなるだろうという根拠のない自信に後押しされて走る速度を上げたのだった。

※※※※※※※※※※※※※※※

「思ったよりやるみたいだな」

司令部の天幕で報告を受けたエヴァラトルコヴィッチは低く呻る。

普通なら既に敵を殲滅したと報告が入るはずだが、まだ報せは無い。

中将は自らが一抹の不安を覚えたことを自覚した。

何か嫌な予感がすると、胸騒ぎを感じたのだ。

「敵の規模は?」

「およそ300」

「さっさと潰せ。それから……陣を後退させる用意を」

既に半ば勝利が確定した戦争、念には念を入れて、入れ過ぎるということはない。

中将の判断は速く、その安全牌極まる判断は、司令部の参謀たちにも指示されたこともあり、迅速に実行に移された。

まず、作戦資料など必要な物品の収集及び荷台への積載。

再利用する物資の中でも、テントなどの今すぐ引き払えるものを優先して撤去していく。

そして最後に陣地防衛に使うための魔道具や木の杭、トラップの類などを回収して終了となる。

作業開始から10分、司令部近辺が少しガランとし始めた。

「案外名残惜しいものだな」

「はい?」

「仮設住居さ。戦場にしては悪くない住み心地だった」

「あ……はぁ」

中将の近くにいた帝国軍の佐官が反応に困るのも無理はない。

彼の視界には、仮設住居なんてものは映っていないから。

あるのはただ、普通の家。

いや、普通という表現は適切でないし、受け取り手によって形を変えてしまうだろう。

キッチン2か所、トイレ3か所、リビング3か所、ダイニング1か所、残りを合わせて4LLLDKKの家だ。

どう考えても普通の家ではない。

廊下にはいくらするのか分からない絵画が飾られているし、中将の側用人として数名の使用人が本国から随行している。

外観も大したものだが、これでも内装の方にリソースを割り振ったというのだから、現在マイホームのローン返済中の少佐は笑うしかない。

「何か変かな?」

「い、いえ。なんでもありません」

「そうか」

価値基準が違いすぎると少佐は思った。

確かに階級も違えば給与も違うので、金銭感覚にズレが生じるのは当然のことである。

ただ、ここまで変わるかと言えばそうでもない。

それはきっと、軍の階級なんて小さなものでは無く、もっと根本的で単純な違いだ。

それすなわち、生まれの違いである。

エヴァラトルコヴィッチ中将の生まれたウルメル家は、遠縁とはいえ現皇帝ゼスト・ウルの親類に当たる。

継承権の類とは無縁だが、帝国中央で絶大な権力を誇る理由の1つである。

自分も中央の生まれならもう少し昇進が早かったかもしれないと、西部方面隊叩き上げの士官は心の内で嘆いた。

それくらい、中央と地方の出身には大きな違いがあった。

ただ、それはもうどうでもいいことだろう。

生まれがどうとか、階級がどうとか、生きる世界がどうとか。

そんなものは人間という、生物という構成物に等しく訪れる現象の前にはまるで意味を成さない。

死という、存在の終着点の前では。

「報告! 敵の勢い止まりません! 早くお下がりください!」

「なにっ」

「報告! ガンガルド大隊の防衛線を突破されました!」

「バカな!」

そう言いつつも、エヴァラトルコヴィッチは馬の方へ走っていく。

言葉では否定しつつも、体は最善策を選択し続けている。

先ほどの報告が嘘でも真でも、一時撤退した方が良いに決まっている。

今更帝国軍が有利なのは覆らないし、誤報なら後で戻ってくればいい。

だから、彼はすぐに撤退を開始した。

「準備が出来たものからついてこい!」

※※※※※※※※※※※※※※※

——やっぱり今日、調子いい。

あんまし寝てないのに、体がよく動く。

考えた通りに動くし、考えた以上に力が出る。

悪くねえ。

エヴァラトルコヴィッチは司令部を早々に下げ始めた頃、アラタは騎乗して戦場を駆けていた。

愛馬のドバイは後方に置いてきたので、これは借りた軍馬である。

乗り手は既に戦死していて、戦場跡で草を食んでいるところを保護された。

アングロアラブ種のドバイと違い、クォーターホースであるこの馬は少し大柄だ。

がっしりとした馬体は安定した乗り心地を提供する反面、長距離の移動は少し苦しい。

短距離ではサラブレッドをも凌駕するとかなんとか、まあ戦争中の今は関係ない話だ。

アラタは武器を刀から槍に握り替え、補助として指揮棒タイプの魔術杖を使用していた。

魔力のコントロールはすでに熟達の域に達している彼だが、やはり形から入ると何となく魔術のノリが良い。

気分的な違いだと言われればそれまで、しかし心なしか魔術のキレが良くなっていると周囲も感じていた。

「ルークさん! 右から射撃来ます!」

「おうよ! 側面防御固めろ!」

アラタの指示から少し遅れて、空を矢が覆った。

まだまだ青空が見えるくらいの密度、これなら十分耐えきれる。

事前に攻撃を察知して対応した冒険者たち、敵の位置が分かれば反撃も可能になる。

「そのまま反撃!」

「分かっている!」

ルークが小隊を率いて列から離れたのを見て、アラタは近くにいたバートンを呼んだ。

「2……いや3個分隊連れてルークさんの左側につけ。多分敵が入ってこようとするから止めろ。止めるだけでいい」

「了解」

「あとは俺がやる」

歩兵に槍を持たせ、魔術杖を腰に差した。

そして手をかけるのは日本刀。

バートンは内心おっかないと思いながら、仲間を率いてルークのカバーに向かう。

彼から見ても、今日のアラタは少し様子がおかしい。

いつもより判断も早いし、周りも良く見えている。

そんなことを言えば、普段は違うのか? と意地悪い笑みを浮かべながらイジられるのが目に見えているので言わないが。

バートンが離れた辺りで、アラタは周囲にいた味方に距離を取るように伝える。

周囲に魔力源があっては魔術発動の妨げになるから。

練り上げるのは、彼の代名詞でもある雷属性の魔力。

魔力同士をこすり合わせる様に、下敷きと下敷きを擦り合わせるように、丁寧に、素早く練り上げる。

「バートンがぶつかったよ!」

間合いの外からキィが合図する。

アラタの準備はあと数秒で整いそうだ。

「ユウの雷槍にはまだ遠いか」

放つは10本、当たるは8本。

アラタの使用した魔術、雷槍は、1本使うだけでもかなりの疲労を伴い、ハイレベルな魔術師でも習得していない人間は多い。

高い消費魔力と魔力操作難易度の高さがその原因だが、アラタはどちらもパスしている。

雷槍はその起源からして、殺傷用に開発された経緯を持つ。

純度100%の殺意の結晶。

それは直撃次第すみやかに敵を痺れさせ、火傷させ、気絶させ、絶命させる。

雷槍10本分の魔力を消費したというのに、アラタは汗ひとつかいていない。

その異常さに気づきつつある周囲の兵士たちだが、何も言おうとしない。

本人も分かっているだろうというのもあるし、今のアラタは少し不気味で近寄りづらかったから。

ただ、これ以上頼りになる上官もそうはいない。

エヴァラトルコヴィッチ・ウルメルのいる司令部まで、残り1km。

0

お気に入りに追加

25

あなたにおすすめの小説

プロミネンス~~獣人だらけの世界にいるけどやっぱり炎が最強です~~

笹原うずら

ファンタジー

獣人ばかりの世界の主人公は、炎を使う人間の姿をした少年だった。

鳥人族の国、スカイルの孤児の施設で育てられた主人公、サン。彼は陽天流という剣術の師範であるハヤブサの獣人ファルに預けられ、剣術の修行に明け暮れていた。しかしある日、ライバルであるツバメの獣人スアロと手合わせをした際、獣の力を持たないサンは、敗北してしまう。

自信の才能のなさに落ち込みながらも、様々な人の励ましを経て、立ち直るサン。しかしそんなサンが施設に戻ったとき、獣人の獣の部位を売買するパーツ商人に、サンは施設の仲間を奪われてしまう。さらに、サンの事を待ち構えていたパーツ商人の一人、ハイエナのイエナに死にかけの重傷を負わされる。

傷だらけの身体を抱えながらも、みんなを守るために立ち上がり、母の形見のペンダントを握り締めるサン。するとその時、死んだはずの母がサンの前に現れ、彼の炎の力を呼び覚ますのだった。

炎の力で獣人だらけの世界を切り開く、痛快大長編異世界ファンタジーが、今ここに開幕する!!!

適正異世界

sazakiri

ファンタジー

ある日教室に突然現れた謎の男

「今から君たちには異世界に行ってもらう」

そんなこと急に言われても…

しかし良いこともあるらしい!

その世界で「あること」をすると……

「とりあいず帰る方法を探すか」

まぁそんな上手くいくとは思いませんけど

引きこもり転生エルフ、仕方なく旅に出る

Greis

ファンタジー

旧題:引きこもり転生エルフ、強制的に旅に出される

・2021/10/29 第14回ファンタジー小説大賞 奨励賞 こちらの賞をアルファポリス様から頂く事が出来ました。

実家暮らし、25歳のぽっちゃり会社員の俺は、日ごろの不摂生がたたり、読書中に死亡。転生先は、剣と魔法の世界の一種族、エルフだ。一分一秒も無駄にできない前世に比べると、だいぶのんびりしている今世の生活の方が、自分に合っていた。次第に、兄や姉、友人などが、見分のために外に出ていくのを見送る俺を、心配しだす両親や師匠たち。そしてついに、(強制的に)旅に出ることになりました。

※のんびり進むので、戦闘に関しては、話数が進んでからになりますので、ご注意ください。

攫われた転生王子は下町でスローライフを満喫中!?

伽羅

ファンタジー

転生したのに、どうやら捨てられたらしい。しかも気がついたら籠に入れられ川に流されている。

このままじゃ死んじゃう!っと思ったら運良く拾われて下町でスローライフを満喫中。

自分が王子と知らないまま、色々ともの作りをしながら新しい人生を楽しく生きている…。

そんな主人公や王宮を取り巻く不穏な空気とは…。

このまま下町でスローライフを送れるのか?

女神から貰えるはずのチート能力をクラスメートに奪われ、原生林みたいなところに飛ばされたけどゲームキャラの能力が使えるので問題ありません

青山 有

ファンタジー

強引に言い寄る男から片思いの幼馴染を守ろうとした瞬間、教室に魔法陣が突如現れクラスごと異世界へ。

だが主人公と幼馴染、友人の三人は、女神から貰えるはずの希少スキルを他の生徒に奪われてしまう。さらに、一緒に召喚されたはずの生徒とは別の場所に弾かれてしまった。

女神から貰えるはずのチート能力は奪われ、弾かれた先は未開の原生林。

途方に暮れる主人公たち。

だが、たった一つの救いがあった。

三人は開発中のファンタジーRPGのキャラクターの能力を引き継いでいたのだ。

右も左も分からない異世界で途方に暮れる主人公たちが出会ったのは悩める大司教。

圧倒的な能力を持ちながら寄る辺なき主人公と、教会内部の勢力争いに勝利するためにも優秀な部下を必要としている大司教。

双方の利害が一致した。

※他サイトで投稿した作品を加筆修正して投稿しております

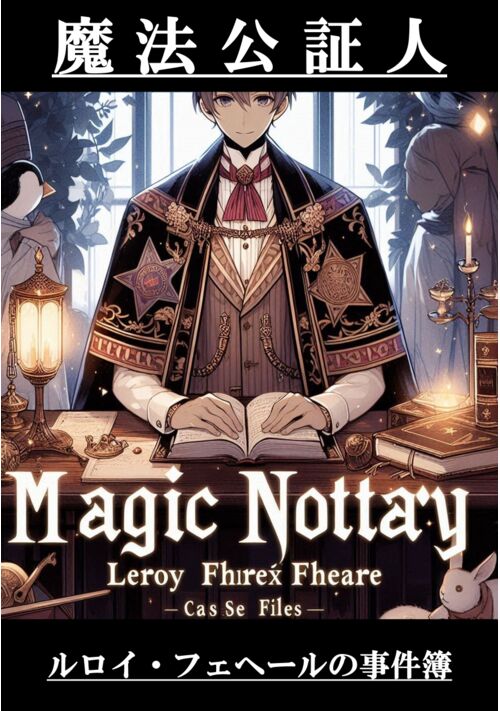

魔法公証人~ルロイ・フェヘールの事件簿~

紫仙

ファンタジー

真実を司りし神ウェルスの名のもとに、

魔法公証人が秘められし真実を問う。

舞台は多くのダンジョンを近郊に擁する古都レッジョ。

多くの冒険者を惹きつけるレッジョでは今日も、

冒険者やダンジョンにまつわるトラブルで騒がしい。

魔法公証人ルロイ・フェヘールは、

そんなレッジョで真実を司る神ウェルスの御名の元、

証書と魔法により真実を見極める力「プロバティオ」をもって、

トラブルを抱えた依頼人たちを助けてゆく。

異世界公証人ファンタジー。

基本章ごとの短編集なので、

各章のごとに独立したお話として読めます。

カクヨムにて一度公開した作品ですが、

要所を手直し推敲して再アップしたものを連載しています。

最終話までは既に書いてあるので、

小説の完結は確約できます。

ペット(老猫)と異世界転生

童貞騎士

ファンタジー

老いた飼猫と暮らす独りの会社員が神の手違いで…なんて事はなく災害に巻き込まれてこの世を去る。そして天界で神様と会い、世知辛い神様事情を聞かされて、なんとなく飼猫と共に異世界転生。使命もなく、ノルマの無い異世界転生に平凡を望む彼はほのぼののんびりと異世界を飼猫と共に楽しんでいく。なお、ペットの猫が龍とタメ張れる程のバケモノになっていることは知らない模様。

蒼星伝 ~マッチ売りの男の娘はチート改造され、片翼の天使と成り果て、地上に舞い降りる剣と化す~

ももちく

ファンタジー

|神代《かみよ》の時代から、創造主:Y.O.N.Nと悪魔の統括者であるハイヨル混沌は激しい戦いを繰り返してきた。

その両者の戦いの余波を受けて、惑星:ジ・アースは4つに分かたれてしまう。

それから、さらに途方もない年月が経つ。

復活を果たしたハイヨル混沌は今度こそ、創造主;Y.O.N.Nとの決着をつけるためにも、惑星:ジ・アースを完全に暗黒の世界へと変えようとする。

ハイヨル混沌の支配を跳ね返すためにも、創造主:Y.O.N.Nのパートナーとも呼べる天界の主である星皇が天使軍団を率い、ハイヨル混沌軍団との戦いを始める。

しかし、ハイヨル混沌軍団は地上界を闇の世界に堕とすだけでなく、星皇の妻の命を狙う。

その計画を妨害するためにも星皇は自分の妾(男の娘)を妻の下へと派遣する。

幾星霜もの間、続いた創造主:Y.O.N.Nとハイヨル混沌との戦いに終止符を打つキーマンとなる星皇の妻と妾(男の娘)は互いの手を取り合う。

時にはぶつかり合い、地獄と化していく地上界で懸命に戦い、やがて、その命の炎を燃やし尽くす……。

彼女達の命の輝きを見た地上界の住人たちは、彼女たちの戦いの軌跡と生き様を『蒼星伝』として語り継ぐことになる。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる