102 / 125

番外編・祭

特別任務【二十六】

しおりを挟む

「…っ…ぅ、ん…」

「…だ、大丈夫、か?」

優士に教わりながら、瑞樹はそこを解していた。頼もしいと言うべきなのか悩む処だが、優士は密かに、いや、密かでは無いだろうが天野夫妻に話を聞いた時から、一人でそこを解し慣らしていた。だから、先輩である優士が言うままに瑞樹は瓶から香油を垂らし、指に纏い、一糸纏わぬ姿で枕を抱えてうつ伏せで腰を上げる優士の背後から秘所へと指を伸ばし、ゆるゆるとそこを解して行った。

「…み、ずき…」

「あ、い、痛かったか!?」

自分にはそこがどう感じるのかは、解らない。苦しそうだと云うのが解るぐらいで。だから、名を呼ばれて乱暴だったかと、既に二本入っている指を抜こうとした。

「ち、が…お、前こそ…嫌じゃないのか…? あ…洗ったとは云え…そ、れに…っ…こんな…声…」

「え?」

熱い吐息を溢しながら言われた優士の言葉に、瑞樹は目を瞬かせて、軽く首を傾げた。

「…いや…思わなかった…」

そんな事は全然頭に無かった。

「…だって…お前…可愛いし…」

(…うん、可愛い…)

「…っ…!」

呟いて、瑞樹は抜こうとしていた指を押し戻す。

「…声だって…全然…もっと聞きたいし…」

(普段は聞けない声を聞けるの、嬉しいし…)

「…ぼ…僕らしく…ないだろう…っ…」

枕から顔を上げて振り返って来る優士の目は赤く潤んでいて、瑞樹はごくりと唾を飲み込んだ。

汗で額に貼り付いた髪が、やけに艶めかしく見える。汗で濡れたのか、或いは喉から溢れた物が濡らしたのか、赤い唇が更に赤く見えて。

「…っ、ぅん…っ…!」

何故だか乾く唇をぺろりと舐めて、中に挿れた指を広げる様に動かせば、優士の背中が震えて、声が跳ねた。

「…らしいとか…らしくないとか…そんなの…優士は優士だろ」

それに。

「…今の優士は…俺しか…知らないんだろ?」

そう、自分しか知らない優士だ。

他の誰にも見せたくないし、知られたくない。

「あ、あぁ…っ…!」

瑞樹は震える優士の背中に唇を寄せて、更に指を増やして、熱い熱い肉を溶かして行く。

ぐちょぐちょとした音に耳が犯されて行く。

背中に舌を這わせ、空いている左手を優士の腹へと回せば、熱く硬くぬめる物に阻まれて、それをそっと包み込む。

「…っ、駄目、だ! そこは…まだ…っ…!」

途端に優士がその瑞樹の手を押さえ込んで、振り返って来た。

「…何でだ? だって、こんなに溢れてるし…袋も重い…」

硬く臍に付くほどのそれは、切ないくらいに涙を流し震えていて、涙が流れた先を辿れば、今か今かと解放を待つ重い袋があった。

「…っ、いや、だ…っ…! 僕だけでは…っ…、お、まえと…瑞樹と…感じたい…」

普段からは想像も付かない、優士の切ない瞳と切ない声に乞われて、ズンッと瑞樹の下腹に血が集まる。ドクドクと脈を打ち、まるでそこだけが別の生き物の様に、鎌首を擡げているのが解った。

「…ゆ…うじ…」

「…ふ、たりでする物、なんだろう? なのに、お前は、まだ、浴衣を…着たままだ…」

赤らんだ顔の目尻から涙を流し、優士は押さえた手に力を入れる。力の入れ過ぎか、或いは感じている快楽からかは解らないが、その指先は震えていた。

「…手…離せ…脱げないから…」

「…っ…、ん…っ…!」

聞き分けのない赤子を宥める様に、瑞樹は優士の背に覆い被さりながら耳元で囁き、中に入れていた指を抜いた。

だいぶ解れて柔らかくなったと思う。思うが、前回は優士が自らやっていたから、瑞樹には判断が付かない。だが、あんな風に求められてしまっては、瑞樹も、もう我慢が出来なかった。指が三本入る様になれば良いとは教えられたが。瑞樹だって、優士に痛い思いはして欲しくはない。胸の傷を負った時の様な痛みを与えてしまったら、とも思ってしまう。

「…痛かったら…言えよな?」

けれど、もう我慢なんて出来ない。

それとこれとは違う。

幸せな事だと、みくが言ってた。天野も、背中を向けながらも頷いていた。

雪緒も、触れられるのは嬉しいと。触れる事が出来るのは幸せだと、口にしていた。恥ずかしそうに。それでも、穏やかな笑みを浮かべて語ってくれた。

その幸せを知りたい。

その幸せを与えたい。

その幸せを分かち合いたい。

優士と二人で。

「あ…、か、おが…見たい…」

腰の帯を解き、脱いだ浴衣を雑に放り投げ、褌の紐を緩めながら優士に言えば、そんな返事が返って来た。

後ろからの方が楽だとみくが言ってた。

だが、そう言われてしまえば、その通りにしてやりたいし、瑞樹も優士の顔を見たい。

赤く潤んだ瞳に滲む涙、汗で額に張り付く前髪を救い上げて、瑞樹は汗の浮かぶ額に唇を軽くあてた。

「…可愛いな…」

唇を話して、自然と溢れる笑みを贈れば、涙の滲む目で思い切り睨まれた。

肩を揺らせてから、顔をずらし唇を重ねる。何度か軽く啄んだ後に、そっと舌を挿し込めば、優士の腕が首裏に回り、もっと奥へと、深くへと誘い込まれる。幾度も舌を絡め、溢れて来る唾液を送り、飲み込み合う。

唇を離し、首筋へと移動させる。ぢゅうっと音を立てれば、優士の身体が震えた。そのまま、鎖骨を舐め、ゆうるりと胸元へと下りて行く。肌の色とは違う飾りに舌を這わせれば、擽ったそうに身を捩られた。

そんな優士の姿に、瑞樹は優しく目を細め、胸から肚に掛けて残る傷痕をゆっくりと舐めあげて行く。

(…これは、優士の勲章だ…)

傷を負ってでも、生きていた証だ。

もう、こんな傷は負わせないし、仮に負ったとしても、今度は自分が治す。何も出来ずに泣くなんて、もう、しない。

あんな情けない自分には、もう、ならない。なってたまるものか。

瑞樹は身体を起こして、優士の膝に手を掛け広げさせた。

「…あ…っ…」

昂った己に手を添えて、ヒクヒクと収縮を繰り返すそこに充てがえば、優士の身体がぴくりと震えて熱く甘い吐息が溢れた。

「…ごめん…。やっぱ…痛いって言われても…止められない、かも」

グッと腰に力を入れて、情けなく眉を下げて笑えば、優士は睨む様にして笑った。

「望む、処だ。この…傷よりも…強い痕を残してみせろ」

挑発的に笑い、胸から腹に掛かる引き攣れた傷痕を指でなぞってみせる優士に、瑞樹の全身がぞわりと泡立った。

「ゆ…っ、じ…っ!!」

「ぐ…っ…!?」

優しくと。

乱暴にはしないと。

ゆっくりとと。

そんな言葉が脳裏を巡る。

そう言ったのは誰だったか。

そうしたいと思っていたのに。

痛い思いも。

苦しい思いも。

そんな思いはさせたくなかったのに。

けれど、熱い身体が。熱い熱が。

そんな余裕を掻き消して。

その熱い熱に誘われる様に。

苦しいだろう。

辛いだろう。

それでも。

知りたいから。

この熱の意味を。

二人で分かち合える温もりを。幸せを。

「…あっ、ゆ…じ…!」

「…っ、あ、あぁ…っ…!」

身体の奥底から湧き上がる熱に、思考が焼かれて行く。瑞樹は言葉にならない声をあげ、ただ、その熱を貪って行く。優士も同じく、中から沸き起こる熱に抗うことも出来ない。ただ、互いにその熱に翻弄されて行く。

「…はっ、あ、み、ずき…っ…!」

熱くて熱くて、でも、手放したくはなくて。もっと、もっと奥底までその熱が欲しくて、優士は敷布を攫んでいた手を動かし、瑞樹の首へと回して引き寄せた。

これまでに聞いた事の無い様な濡れた音に、肌がぶつかり合う音が鼓膜を犯して行く。

何も考えられない。

痛みも苦しみも。

ただ、そこにある熱に縋り、貪る事だけ。

ただ、貪欲に求め合う事だけ。

頬を伝う涙は嬉しさ故か、快楽故か、それすらも解らない。

ただ、嬉しくて。

ただ、幸せで。

ただ、満たされて行く。

ただ、溶け合って行く。

ただ、溶けて混ざり合って行く。

(…いや…個でありたい…)

手を伸ばせば、触れられる、抱き締める事が出来る。流した涙を拭う事が出来る。共に顔を見て笑いあえる。そうでありたい。

温もりを互いを分かち合える個でありたい。

喜びも悲しみも、何もかもを分かち合いたい。

瑞樹と二人で。

「…だ、大丈夫、か?」

優士に教わりながら、瑞樹はそこを解していた。頼もしいと言うべきなのか悩む処だが、優士は密かに、いや、密かでは無いだろうが天野夫妻に話を聞いた時から、一人でそこを解し慣らしていた。だから、先輩である優士が言うままに瑞樹は瓶から香油を垂らし、指に纏い、一糸纏わぬ姿で枕を抱えてうつ伏せで腰を上げる優士の背後から秘所へと指を伸ばし、ゆるゆるとそこを解して行った。

「…み、ずき…」

「あ、い、痛かったか!?」

自分にはそこがどう感じるのかは、解らない。苦しそうだと云うのが解るぐらいで。だから、名を呼ばれて乱暴だったかと、既に二本入っている指を抜こうとした。

「ち、が…お、前こそ…嫌じゃないのか…? あ…洗ったとは云え…そ、れに…っ…こんな…声…」

「え?」

熱い吐息を溢しながら言われた優士の言葉に、瑞樹は目を瞬かせて、軽く首を傾げた。

「…いや…思わなかった…」

そんな事は全然頭に無かった。

「…だって…お前…可愛いし…」

(…うん、可愛い…)

「…っ…!」

呟いて、瑞樹は抜こうとしていた指を押し戻す。

「…声だって…全然…もっと聞きたいし…」

(普段は聞けない声を聞けるの、嬉しいし…)

「…ぼ…僕らしく…ないだろう…っ…」

枕から顔を上げて振り返って来る優士の目は赤く潤んでいて、瑞樹はごくりと唾を飲み込んだ。

汗で額に貼り付いた髪が、やけに艶めかしく見える。汗で濡れたのか、或いは喉から溢れた物が濡らしたのか、赤い唇が更に赤く見えて。

「…っ、ぅん…っ…!」

何故だか乾く唇をぺろりと舐めて、中に挿れた指を広げる様に動かせば、優士の背中が震えて、声が跳ねた。

「…らしいとか…らしくないとか…そんなの…優士は優士だろ」

それに。

「…今の優士は…俺しか…知らないんだろ?」

そう、自分しか知らない優士だ。

他の誰にも見せたくないし、知られたくない。

「あ、あぁ…っ…!」

瑞樹は震える優士の背中に唇を寄せて、更に指を増やして、熱い熱い肉を溶かして行く。

ぐちょぐちょとした音に耳が犯されて行く。

背中に舌を這わせ、空いている左手を優士の腹へと回せば、熱く硬くぬめる物に阻まれて、それをそっと包み込む。

「…っ、駄目、だ! そこは…まだ…っ…!」

途端に優士がその瑞樹の手を押さえ込んで、振り返って来た。

「…何でだ? だって、こんなに溢れてるし…袋も重い…」

硬く臍に付くほどのそれは、切ないくらいに涙を流し震えていて、涙が流れた先を辿れば、今か今かと解放を待つ重い袋があった。

「…っ、いや、だ…っ…! 僕だけでは…っ…、お、まえと…瑞樹と…感じたい…」

普段からは想像も付かない、優士の切ない瞳と切ない声に乞われて、ズンッと瑞樹の下腹に血が集まる。ドクドクと脈を打ち、まるでそこだけが別の生き物の様に、鎌首を擡げているのが解った。

「…ゆ…うじ…」

「…ふ、たりでする物、なんだろう? なのに、お前は、まだ、浴衣を…着たままだ…」

赤らんだ顔の目尻から涙を流し、優士は押さえた手に力を入れる。力の入れ過ぎか、或いは感じている快楽からかは解らないが、その指先は震えていた。

「…手…離せ…脱げないから…」

「…っ…、ん…っ…!」

聞き分けのない赤子を宥める様に、瑞樹は優士の背に覆い被さりながら耳元で囁き、中に入れていた指を抜いた。

だいぶ解れて柔らかくなったと思う。思うが、前回は優士が自らやっていたから、瑞樹には判断が付かない。だが、あんな風に求められてしまっては、瑞樹も、もう我慢が出来なかった。指が三本入る様になれば良いとは教えられたが。瑞樹だって、優士に痛い思いはして欲しくはない。胸の傷を負った時の様な痛みを与えてしまったら、とも思ってしまう。

「…痛かったら…言えよな?」

けれど、もう我慢なんて出来ない。

それとこれとは違う。

幸せな事だと、みくが言ってた。天野も、背中を向けながらも頷いていた。

雪緒も、触れられるのは嬉しいと。触れる事が出来るのは幸せだと、口にしていた。恥ずかしそうに。それでも、穏やかな笑みを浮かべて語ってくれた。

その幸せを知りたい。

その幸せを与えたい。

その幸せを分かち合いたい。

優士と二人で。

「あ…、か、おが…見たい…」

腰の帯を解き、脱いだ浴衣を雑に放り投げ、褌の紐を緩めながら優士に言えば、そんな返事が返って来た。

後ろからの方が楽だとみくが言ってた。

だが、そう言われてしまえば、その通りにしてやりたいし、瑞樹も優士の顔を見たい。

赤く潤んだ瞳に滲む涙、汗で額に張り付く前髪を救い上げて、瑞樹は汗の浮かぶ額に唇を軽くあてた。

「…可愛いな…」

唇を話して、自然と溢れる笑みを贈れば、涙の滲む目で思い切り睨まれた。

肩を揺らせてから、顔をずらし唇を重ねる。何度か軽く啄んだ後に、そっと舌を挿し込めば、優士の腕が首裏に回り、もっと奥へと、深くへと誘い込まれる。幾度も舌を絡め、溢れて来る唾液を送り、飲み込み合う。

唇を離し、首筋へと移動させる。ぢゅうっと音を立てれば、優士の身体が震えた。そのまま、鎖骨を舐め、ゆうるりと胸元へと下りて行く。肌の色とは違う飾りに舌を這わせれば、擽ったそうに身を捩られた。

そんな優士の姿に、瑞樹は優しく目を細め、胸から肚に掛けて残る傷痕をゆっくりと舐めあげて行く。

(…これは、優士の勲章だ…)

傷を負ってでも、生きていた証だ。

もう、こんな傷は負わせないし、仮に負ったとしても、今度は自分が治す。何も出来ずに泣くなんて、もう、しない。

あんな情けない自分には、もう、ならない。なってたまるものか。

瑞樹は身体を起こして、優士の膝に手を掛け広げさせた。

「…あ…っ…」

昂った己に手を添えて、ヒクヒクと収縮を繰り返すそこに充てがえば、優士の身体がぴくりと震えて熱く甘い吐息が溢れた。

「…ごめん…。やっぱ…痛いって言われても…止められない、かも」

グッと腰に力を入れて、情けなく眉を下げて笑えば、優士は睨む様にして笑った。

「望む、処だ。この…傷よりも…強い痕を残してみせろ」

挑発的に笑い、胸から腹に掛かる引き攣れた傷痕を指でなぞってみせる優士に、瑞樹の全身がぞわりと泡立った。

「ゆ…っ、じ…っ!!」

「ぐ…っ…!?」

優しくと。

乱暴にはしないと。

ゆっくりとと。

そんな言葉が脳裏を巡る。

そう言ったのは誰だったか。

そうしたいと思っていたのに。

痛い思いも。

苦しい思いも。

そんな思いはさせたくなかったのに。

けれど、熱い身体が。熱い熱が。

そんな余裕を掻き消して。

その熱い熱に誘われる様に。

苦しいだろう。

辛いだろう。

それでも。

知りたいから。

この熱の意味を。

二人で分かち合える温もりを。幸せを。

「…あっ、ゆ…じ…!」

「…っ、あ、あぁ…っ…!」

身体の奥底から湧き上がる熱に、思考が焼かれて行く。瑞樹は言葉にならない声をあげ、ただ、その熱を貪って行く。優士も同じく、中から沸き起こる熱に抗うことも出来ない。ただ、互いにその熱に翻弄されて行く。

「…はっ、あ、み、ずき…っ…!」

熱くて熱くて、でも、手放したくはなくて。もっと、もっと奥底までその熱が欲しくて、優士は敷布を攫んでいた手を動かし、瑞樹の首へと回して引き寄せた。

これまでに聞いた事の無い様な濡れた音に、肌がぶつかり合う音が鼓膜を犯して行く。

何も考えられない。

痛みも苦しみも。

ただ、そこにある熱に縋り、貪る事だけ。

ただ、貪欲に求め合う事だけ。

頬を伝う涙は嬉しさ故か、快楽故か、それすらも解らない。

ただ、嬉しくて。

ただ、幸せで。

ただ、満たされて行く。

ただ、溶け合って行く。

ただ、溶けて混ざり合って行く。

(…いや…個でありたい…)

手を伸ばせば、触れられる、抱き締める事が出来る。流した涙を拭う事が出来る。共に顔を見て笑いあえる。そうでありたい。

温もりを互いを分かち合える個でありたい。

喜びも悲しみも、何もかもを分かち合いたい。

瑞樹と二人で。

0

お気に入りに追加

41

あなたにおすすめの小説

元執着ヤンデレ夫だったので警戒しています。

くまだった

BL

新入生の歓迎会で壇上に立つアーサー アグレンを見た時に、記憶がざっと戻った。

金髪金目のこの才色兼備の男はおれの元執着ヤンデレ夫だ。絶対この男とは関わらない!とおれは決めた。

貴族金髪金目 元執着ヤンデレ夫 先輩攻め→→→茶髪黒目童顔平凡受け

ムーンさんで先行投稿してます。

感想頂けたら嬉しいです!

俺と親父とお仕置きと

ぶんぶんごま

BL

親父×息子のアホエロコメディ

天然な父親と苦労性の息子(特殊な趣味あり)

悪いことをすると高校生になってまで親父に尻を叩かれお仕置きされる

そして尻を叩かれお仕置きされてる俺は情けないことにそれで感じてしまうのだ…

親父に尻を叩かれて俺がドMだって知るなんて…そんなの知りたくなかった…!!

親父のバカーーーー!!!!

他サイトにも掲載しています

3人の弟に逆らえない

ポメ

BL

優秀な3つ子に調教される兄の話です。

主人公:高校2年生の瑠璃

長男の嵐は活発な性格で運動神経抜群のワイルド男子。

次男の健二は大人しい性格で勉学が得意の清楚系王子。

三男の翔斗は無口だが機械に強く、研究オタクっぽい。黒髪で少し地味だがメガネを取ると意外とかっこいい?

3人とも高身長でルックスが良いと学校ではモテまくっている。

しかし、同時に超がつくブラコンとも言われているとか?

そんな3つ子に溺愛される瑠璃の話。

調教・お仕置き・近親相姦が苦手な方はご注意くださいm(_ _)m

侯爵令息セドリックの憂鬱な日

めちゅう

BL

第二王子の婚約者候補侯爵令息セドリック・グランツはある日王子の婚約者が決定した事を聞いてしまう。しかし先に王子からお呼びがかかったのはもう一人の候補だった。候補落ちを確信し泣き腫らした次の日は憂鬱な気分で幕を開ける———

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

初投稿で拙い文章ですが楽しんでいただけますと幸いです。

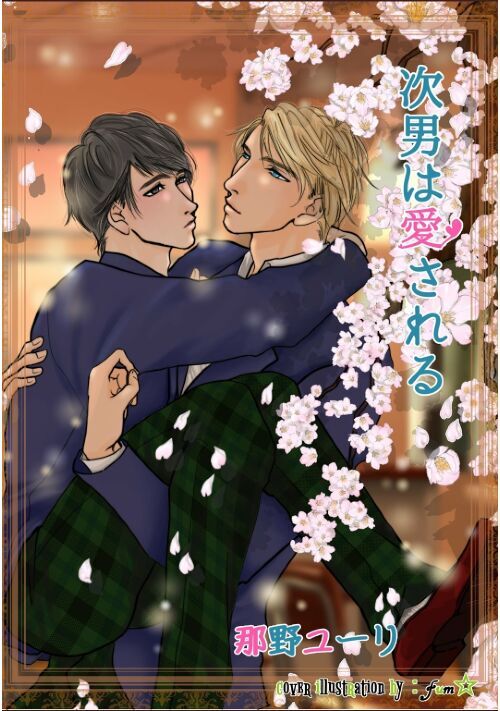

次男は愛される

那野ユーリ

BL

ゴージャス美形の長男×自称平凡な次男

佐奈が小学三年の時に父親の再婚で出来た二人の兄弟。美しすぎる兄弟に挟まれながらも、佐奈は家族に愛され育つ。そんな佐奈が禁断の恋に悩む。

素敵すぎる表紙は〝fum☆様〟から頂きました♡

無断転載は厳禁です。

【タイトル横の※印は性描写が入ります。18歳未満の方の閲覧はご遠慮下さい。】

当たって砕けていたら彼氏ができました

ちとせあき

BL

毎月24日は覚悟の日だ。

学校で少し浮いてる三倉莉緒は王子様のような同級生、寺田紘に恋をしている。

教室で意図せず公開告白をしてしまって以来、欠かさずしている月に1度の告白だが、19回目の告白でやっと心が砕けた。

諦めようとする莉緒に突っかかってくるのはあれ程告白を拒否してきた紘で…。

寺田絋

自分と同じくらいモテる莉緒がムカついたのでちょっかいをかけたら好かれた残念男子

×

三倉莉緒

クールイケメン男子と思われているただの陰キャ

そういうシーンはありませんが一応R15にしておきました。

お気に入り登録ありがとうございます。なんだか嬉しいので載せるか迷った紘視点を追加で投稿します。ただ紘は残念な子過ぎるので莉緒視点と印象が変わると思います。ご注意ください。

お気に入り登録100ありがとうございます。お付き合いに浮かれている二人の小話投稿しました。

愛などもう求めない

白兪

BL

とある国の皇子、ヴェリテは長い長い夢を見た。夢ではヴェリテは偽物の皇子だと罪にかけられてしまう。情を交わした婚約者は真の皇子であるファクティスの側につき、兄は睨みつけてくる。そして、とうとう父親である皇帝は処刑を命じた。

「僕のことを1度でも愛してくれたことはありましたか?」

「お前のことを一度も息子だと思ったことはない。」

目が覚め、現実に戻ったヴェリテは安心するが、本当にただの夢だったのだろうか?もし予知夢だとしたら、今すぐここから逃げなくては。

本当に自分を愛してくれる人と生きたい。

ヴェリテの切実な願いが周りを変えていく。

ハッピーエンド大好きなので、絶対に主人公は幸せに終わらせたいです。

最後まで読んでいただけると嬉しいです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる