お気に入りに追加

36

あなたにおすすめの小説

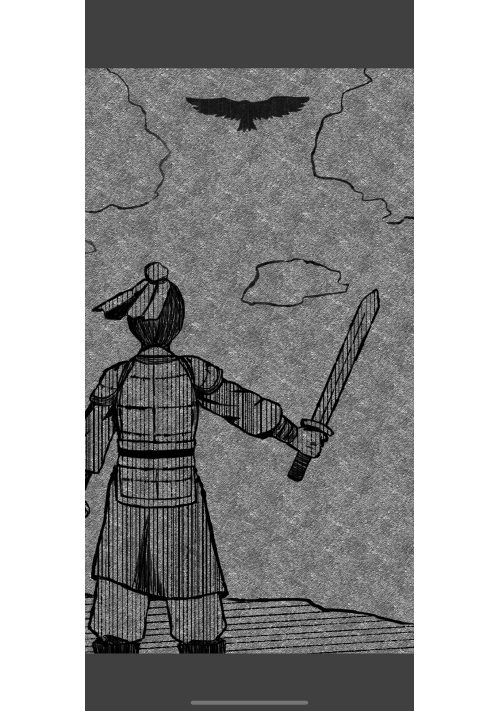

西涼女侠伝

水城洋臣

歴史・時代

無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超

舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。

役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。

家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。

ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。

荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。

主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。

三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)

涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

土方歳三ら、西南戦争に参戦す

山家

歴史・時代

榎本艦隊北上せず。

それによって、戊辰戦争の流れが変わり、五稜郭の戦いは起こらず、土方歳三は戊辰戦争の戦野を生き延びることになった。

生き延びた土方歳三は、北の大地に屯田兵として赴き、明治初期を生き抜く。

また、五稜郭の戦い等で散った他の多くの男達も、史実と違えた人生を送ることになった。

そして、台湾出兵に土方歳三は赴いた後、西南戦争が勃発する。

土方歳三は屯田兵として、そして幕府歩兵隊の末裔といえる海兵隊の一員として、西南戦争に赴く。

そして、北の大地で再生された誠の旗を掲げる土方歳三の周囲には、かつての新選組の仲間、永倉新八、斎藤一、島田魁らが集い、共に戦おうとしており、他にも男達が集っていた。

(「小説家になろう」に投稿している「新選組、西南戦争へ」の加筆修正版です)

夜に咲く花

増黒 豊

歴史・時代

2017年に書いたものの改稿版を掲載します。

幕末を駆け抜けた新撰組。

その十一番目の隊長、綾瀬久二郎の凄絶な人生を描く。

よく知られる新撰組の物語の中に、架空の設定を織り込み、彼らの生きた跡をより強く浮かび上がらせたい。

楽毅 大鵬伝

松井暁彦

歴史・時代

舞台は中国戦国時代の最中。

誰よりも高い志を抱き、民衆を愛し、泰平の世の為、戦い続けた男がいる。

名は楽毅《がくき》。

祖国である、中山国を少年時代に、趙によって奪われ、

在野の士となった彼は、燕の昭王《しょうおう》と出逢い、武才を開花させる。

山東の強国、斉を圧倒的な軍略で滅亡寸前まで追い込み、

六か国合従軍の総帥として、斉を攻める楽毅。

そして、母国を守ろうと奔走する、田単《でんたん》の二人の視点から描いた英雄譚。

複雑な群像劇、中国戦国史が好きな方はぜひ!

イラスト提供 祥子様

青春怪異譚〜傲岸不遜な公族大夫の日常

はに丸

歴史・時代

中国古代×オカルトコメディ怪異譚。そして青春のモラトリアム。

紀元前6世紀、春秋時代。中国は山西省に晋という大国があった。いずれ大臣として国を担う若い貴族たちは研鑽どころか、怪異に巻き込まれたり踏み入れたりとドタバタしていた。

大貴族の後継ぎ、有能だが傲岸不遜な青年『士匄(しかい)』は、難癖をつけてきた狂人を返り討ちにする。

しかし、それは怪異の始まり。

雑多な霊に憑かれはじめ、果てには親子ともども処刑の危機へ。

後輩で相棒の『趙武(ちょうぶ)』と共に怪異に立ち向かう。【一章】

史記や春秋左氏伝に多く描写される軍事大国・晋にて、宰相たちの若い頃。

文武両道でイケメンだけど傲岸不遜かつ自信家すぎてざんねんな主人公・士匄(しかい)と、美少女風美青年で生真面目ド根性な後輩・趙武(ちょうぶ)がバディとなり、呪い、祟り、怪異の謎を解いたり対峙する、中編連作。

春秋時代といえば、夢で祟られたり、兎が二足歩行で踊っていたり、五日前に死んだ人が生き返ったり、青い虹が出たり。そんな不思議な部分を拡大解釈した怪異譚。

織田信長IF… 天下統一再び!!

華瑠羅

歴史・時代

日本の歴史上最も有名な『本能寺の変』の当日から物語は足早に流れて行く展開です。

この作品は「もし」という概念で物語が進行していきます。

主人公【織田信長】が死んで、若返って蘇り再び活躍するという作品です。

※この物語はフィクションです。

猿の内政官 ~天下統一のお助けのお助け~

橋本洋一

歴史・時代

この世が乱れ、国同士が戦う、戦国乱世。

記憶を失くした優しいだけの少年、雲之介(くものすけ)と元今川家の陪々臣(ばいばいしん)で浪人の木下藤吉郎が出会い、二人は尾張の大うつけ、織田信長の元へと足を運ぶ。織田家に仕官した雲之介はやがて内政の才を発揮し、二人の主君にとって無くてはならぬ存在へとなる。

これは、優しさを武器に二人の主君を天下人へと導いた少年の物語

※架空戦記です。史実で死ぬはずの人物が生存したり、歴史が早く進む可能性があります

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる