お気に入りに追加

1

あなたにおすすめの小説

縁は異なもの、味なもの

坂巻

キャラ文芸

妖を滅する破邪師である、櫛笥(くしげ)みこと。

そんな彼女と新たに出会うのは、妖と共に生きる者たちだった。

敵なのか味方なのかよくわからない、少年や少女、大人に妖たち。

----------

これは、自由に生きようともがく、わたくしとあの人たちの、出会いと別れの話。

<つげ櫛よ、君があれな 続編>

『元』魔法少女デガラシ

SoftCareer

キャラ文芸

ごく普通のサラリーマン、田中良男の元にある日、昔魔法少女だったと言うかえでが転がり込んで来た。彼女は自分が魔法少女チームのマジノ・リベルテを卒業したマジノ・ダンケルクだと主張し、自分が失ってしまった大切な何かを探すのを手伝ってほしいと田中に頼んだ。最初は彼女を疑っていた田中であったが、子供の時からリベルテの信者だった事もあって、かえでと意気投合し、彼女を魔法少女のデガラシと呼び、その大切なもの探しを手伝う事となった。

そして、まずはリベルテの昔の仲間に会おうとするのですが・・・・・・はたして探し物見つかるのか?

卒業した魔法少女達のアフターストーリーです。

【掛け合いセリフ集】珠姫言霊産魂(たまひめことだまむすび)

珠姫

キャラ文芸

セリフ初心者の、珠姫が書いた掛け合いセリフばっかり載せております。

一人称・語尾改変(ごびかいへん)は大丈夫です。

少しであればアドリブ改変なども大丈夫ですが、世界観が崩れるような大まかなセリフ改変は、しないで下さい。

著作権(ちょさくけん)フリーですが、自作しました!!などの扱いは厳禁(げんきん)です!!!

あくまで珠姫が書いたものを、配信や個人的にセリフ練習などで使ってほしい為です。

配信でご使用される場合は、もしよろしければ【Twitter@tamahime_1124】に、ご一報ください。

覗きに行かせて頂きたいと思っております。

特に規約(きやく)はあるようで無いものですが、例えば劇の公演で使いたいだったり高額の収益(配信者にリアルマネー5000円くらいのバック)が出た場合は、少しご相談いただけますと幸いです。

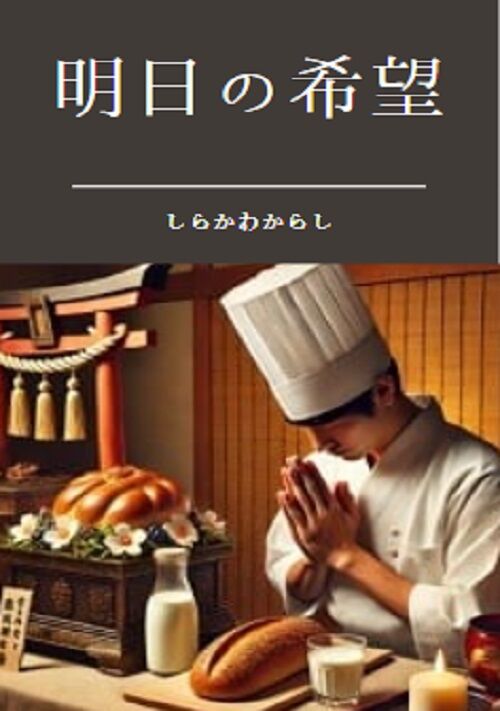

明日の希望

しらかわからし

キャラ文芸

製菓学校を卒業し、その学校に助手として務める石川真一には妻の夢香がいた。一方、非常勤講師の高梨礼子は、夫の高梨健一がオーナーを務める東京の有名洋菓子店でシェフパティシエールとして働いていた。真一と礼子は男女の関係にあった。

礼子が週に一度、この製菓学校で授業を行う日、二人はその夜に食事をした後にラブホテルで密会していた。さらに、礼子の紹介で真一の妻の夢香は、礼子の夫が経営する洋菓子店でパティシエールとして働き始めた。

やがて真一も礼子の誘いで、妻とともにその洋菓子店で働くことになる。しかし、礼子は意図的に二人の男女関係をコントロールしている一方で、真一はただ礼子の魅力に引き込まれ、不倫関係に溺れていく。

そんな中、妻の夢香は、夫と礼子の五年間にわたる不倫の証拠を発見する。実は、真一と夢香の結婚生活はわずか一年でセックスレスに陥り、その間夢香は欲求不満を抱えていた。

結果的に真一は、平凡な幸せよりも危険な欲望に流されていく。彼の堕落の行く末はどうなるのか……。

(登場人物)

助手 石川真一 二十六歳 パティシエ

妻 石川夢香 二十歳 パティシエール

オーナー 高梨賢治 有名洋菓子店のオーナー 製造は出来ない 五十六歳

非常勤講師 オーナー夫人でありオーナーパティシエール 高梨礼子 四十二歳

歯のないお爺さん

母親 芳江

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる