お気に入りに追加

2

あなたにおすすめの小説

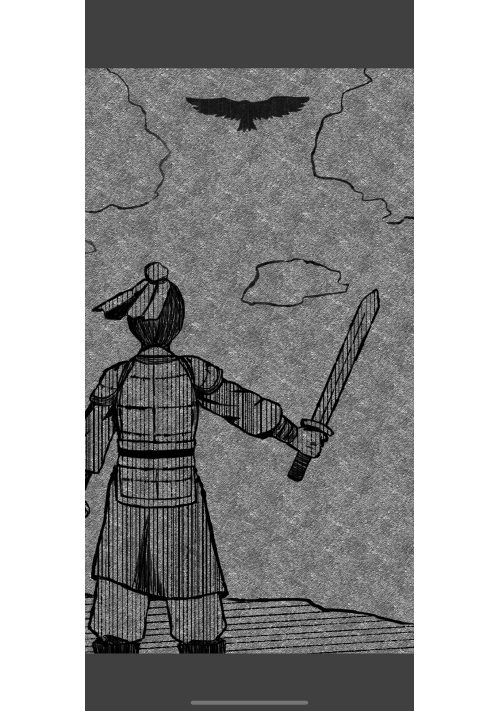

楽毅 大鵬伝

松井暁彦

歴史・時代

舞台は中国戦国時代の最中。

誰よりも高い志を抱き、民衆を愛し、泰平の世の為、戦い続けた男がいる。

名は楽毅《がくき》。

祖国である、中山国を少年時代に、趙によって奪われ、

在野の士となった彼は、燕の昭王《しょうおう》と出逢い、武才を開花させる。

山東の強国、斉を圧倒的な軍略で滅亡寸前まで追い込み、

六か国合従軍の総帥として、斉を攻める楽毅。

そして、母国を守ろうと奔走する、田単《でんたん》の二人の視点から描いた英雄譚。

複雑な群像劇、中国戦国史が好きな方はぜひ!

イラスト提供 祥子様

わが友ヒトラー

名無ナナシ

歴史・時代

史上最悪の独裁者として名高いアドルフ・ヒトラー

そんな彼にも青春を共にする者がいた

一九〇〇年代のドイツ

二人の青春物語

youtube : https://www.youtube.com/channel/UC6CwMDVM6o7OygoFC3RdKng

参考・引用

彡(゜)(゜)「ワイはアドルフ・ヒトラー。将来の大芸術家や」(5ch)

アドルフ・ヒトラーの青春(三交社)

独裁者・武田信玄

いずもカリーシ

歴史・時代

歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!

平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。

『事実は小説よりも奇なり』

この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……

歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。

過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。

【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い

【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形

【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人

【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある

【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である

この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。

(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

小さなことから〜露出〜えみ〜

サイコロ

恋愛

私の露出…

毎日更新していこうと思います

よろしくおねがいします

感想等お待ちしております

取り入れて欲しい内容なども

書いてくださいね

よりみなさんにお近く

考えやすく

西涼女侠伝

水城洋臣

歴史・時代

無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超

舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。

役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。

家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。

ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。

荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。

主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。

三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)

涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

浮雲の譜

神尾 宥人

歴史・時代

時は天正。織田の侵攻によって落城した高遠城にて、武田家家臣・飯島善十郎は蔦と名乗る透波の手によって九死に一生を得る。主家を失って流浪の身となったふたりは、流れ着くように訪れた富山の城下で、ひょんなことから長瀬小太郎という若侍、そして尾上備前守氏綱という男と出会う。そして善十郎は氏綱の誘いにより、かの者の主家である飛州帰雲城主・内ヶ島兵庫頭氏理のもとに仕官することとする。

峻厳な山々に守られ、四代百二十年の歴史を築いてきた内ヶ島家。その元で善十郎は、若武者たちに槍を指南しながら、穏やかな日々を過ごす。しかしそんな辺境の小国にも、乱世の荒波はひたひたと忍び寄ってきていた……

白狼 白起伝

松井暁彦

歴史・時代

時は戦国時代。

秦・魏・韓・趙・斉・楚・燕の七国が幾星霜の戦乱を乗り越え、大国と化し、互いに喰らう混沌の世。

一条の光も地上に降り注がない戦乱の世に、一人の勇者が生まれ落ちる。

彼の名は白起《はくき》。後に趙との大戦ー。長平の戦いで二十四万もの人間を生き埋めにし、中国史上、非道の限りを尽くした称される男である。

しかし、天下の極悪人、白起には知られざる一面が隠されている。彼は秦の将として、誰よりも泰平の世を渇望した。史実では語られなかった、魔将白起の物語が紡がれる。

イラスト提供 mist様

平安ROCK FES!

優木悠

歴史・時代

2024/06/27完結

――つまらねえ世の中をひっくり返すのさ!――

平安ROCK FES(ロックフェス)開幕!

かつての迷作短編「平安ロック!」が装いも新たに長編として復活。

バイブス上がりまくり(たぶん)の時代ライトノベル!

華やかな平安貴族とは正反対に、泥水をすするような生活をおくる朱天と茨木。

あまりの貴族たちの横暴に、ついにキレる。

そして始まる反逆。

ロックな奴らが、今、うごめきはじめる!

FESの後にピリオドがいるだろう、って?

邪魔なものはいらないさ、だってロックだもの!

時代考証も無視するさ、だってロックだもの?

部分的に今昔物語集に取材しています。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる