21 / 33

第二章 後宮編(後)

ジネットの生きがい ※

しおりを挟む

フィンセントがジネットの閨教育係になってから二年と半年が経った頃。

彼の元に訪ねてくる者がいた。

フィンセントは胃に重たいものを感じながら、騎士団の詰所内にある応接室の扉を叩いた。

しわがれた男の返事が聞こえる。

いつになく緊張しながら、フィンセントは扉を開けた。

「……フィンセント、元気か? 随分立派になったな」

白髪を後ろに撫で付けた男は、フィンセントの姿を目に溜めるとソファから立ち上がる。

そこにいたのはフィンセントの父、アードルフ・フォン・ストラグだった。

柔和な笑みを浮かべるフロックコート姿の老紳士に、フィンセントの心はますます曇っていく。

父は妾の子であるフィンセントには関心がなく、昔から彼は母共々居ない者扱いされてきた。

それをわざわざ騎士団の詰所まで訪ねてきたのだ。ろくでもない話を持ってきたに違いない。

フィンセントは父にソファに座るよう促すと、自分も向かいのソファに腰掛ける。

「……手短にお願いできますか、父上」

「ああ、騎士団長様の副官になったそうだな。それは忙しいだろう」

幾つもの討伐遠征に赴き、着実に戦果を上げてきたフィンセントは、此度の人事編成で騎士団長の副官に任命された。騎士団長直属の補佐役で名誉ある職ではあるが、現在は戦争もなく、大戦が起こる気配すらない。

副官が多忙だと言っても、ジネットの元を訪れる時間は充分確保できている。

父は鞄の中から革製の四角い装丁を取り出した。本にしては厚さが薄い。

──見合い話か。

フィンセントの心がすうっと冷えていく。

父は野心家で、ストラグ家を盛り立てるためなら手段を選ばない人だった。妾の子が思いがけず出世して、政略に使えると判断したのだろう。

──くだらない。

舌打ちしたい気持ちを堪えながら、フィンセントは口を開いた。

「俺の身は帝国のためにあります。結婚はいたしません」

「……写真だけでも見てもらえないか? 伯爵家出身のご令嬢で、清楚な美しい方だよ。まだ十八歳なんだ」

「お断りしてください」

フィンセントははっきりそう言い放つと、すくっと立ち上がる。

そして大股で応接室を出た。慌てる父の声は無視した。

──そう、俺は結婚しない。ジネット様以外の人間とは。

二年半前にジネットと出会ってから、フィンセントの頭の中は彼女一色になった。

── 一目見た時から、心奪われた。

何回も顔を合わせていくうちに、ますます夢中になった。ジネット以外の女と夫婦になるなど、考えたくもないぐらいに。

フィンセントは、すぐにでもジネットに会いにいきたい気持ちを抑えながら、後宮前にあるシャワールームに寄った。

騎士が側女の元に赴く際は、身を清めることが義務づけられている。

シャワールームに続く受付でタオルと石鹸、それに清潔な下着を受け取る。

脱衣所で騎士服を脱ぐと、タイルの壁に囲まれた空間に入った。

腕や胸にシャワーの湯をあてる。

『フィンセントの身体はいつも温かくて、良い匂いがするわね』──そう言って笑うジネットを思い浮かべるだけで、胸が温かくなる。重たいものを感じていた胃がすっと軽くなる気がした。

柑橘の香りがする石鹸を泡立て、無駄毛のない肌に滑らせていく。

フィンセントは元々体毛が薄いが、それでも閨教育のある日の前日の夜に、全身の毛の処理をしている。少しでも快適に、ジネットが肌を舐められるようにしているのだ。

ジネットは、一般的には男の身体が毛深いことを知っている。毛の処理はしなくてもいいと言ってくれるが、それでもフィンセントは処理を怠らない。まっさらな肌のみ、彼女に見せていた。

それがジネットへの必要最低限の礼儀だと考えているからだ。

◆

「フィンセント、いらっしゃい!」

フィンセントが部屋に行くと、いつもどおりジネットは笑顔で出迎えてくれた。

今日のジネットは耳の下で白銀の髪を一つ結びにしている。丸首のゆったりとした白いロングドレスを着ていた。清楚な装いは彼女にとてもよく似合っている。

「ご機嫌いかがですか?」

「ええ、私は元気よ。フィンセントは……ちょっと元気がないわね?」

「分かりますか? 今日、詰所に父が訪ねてきまして……」

「まぁ、お父様が?」

クローゼットの前で騎士服を脱ぎながら、フィンセントは今日あった出来事をジネットに話す。

ジネットは人の機微に聡いところがある。黙っていてもいずれ何処かから聞いてしまうと思い、フィンセントは父から見合いを持ちかけられたことを話した。

「……父が見合い話を持ってきたのです」

「フィンセントももう二十四歳だものね……。そろそろ相手がいてもって、お父様も思ったのかもしれないわね」

「俺はこの身を帝国に捧げておりますから。誰に何を言われようと結婚はしませんがね」

現在のジネットは皇帝の側女。結婚を考えることはおろか、恋慕することさえ許されない。

フィンセントはすぐにでもジネットと結婚したいと考えるほど彼女のことを想っていたが、嘘をついた。

下手にジネットと将来の約束をして、それが守られなかった場合、傷つくのはジネットだからだ。

フィンセントが裸になると、ジネットも白いドレスを脱ぎだした。下着姿になったジネットは、胸当ての細い肩紐をずらすと、釦に手をかける。大きなカップにおさまっていた乳房がまろび出た。

いつ見ても美しい胸だとフィンセントは思う。大きく膨らんでいるのに形は崩れておらず、見事な曲線を描いている。胸だけじゃない、ジネットは全身どこを切り取って見ても美しかった。その声も、所作も。

「さぁ、寝台に行きましょうか」

明るい日の光が差し込む部屋で、何も纏っていないジネットが微笑みかけてくる。フィンセントは頷くと、彼女と共に寝台に向かった。

今日の閨教育の内容は、香油を使ったマッサージだ。

最近の皇帝はハードな行為を好まれない。

より癒しに近い行為を求められていた。

フィンセントがいつもどおり寝台の上に仰向けになって寝そべると、ジネットはその上に跨った。彼女の片手には、茶色の半透明の小瓶がある。

「マッサージは自信がないわ……。うまくできるかしら?」

「まずはやってみることが大切ですよ」

「……そうね。フィンセントの言うとおりだわ」

ジネットは小瓶のフタを開けると、手のひらに香油をとろりと垂らした。両手のひらを擦り合わせると、芳醇な香りが寝台の上に広がった。

「……この間ね、蔵書室で身体に関する本を借りて読んだの。マッサージに役立つかなって思って」

ジネットは勉強熱心だった。閨教育も新しいカリキュラムが導入されるたび、彼女は少しでも自分のものにしようと努力を怠らない。

「そしたら、その本にびっくりすることが書いてあったのよ」

「びっくりすること……?」

「そう、聞いてくれる?」

そう言いながら、ジネットは香油を纏わせた手を自身の胸元に持っていく。彼女は何故か自分自身の胸の尖りに香油を塗り込めはじめたのだ。

「こうやって、乳首に触れたりすると悲しい気持ちになる人がいて、ちゃんと病名もあるの。不快性反射って言うんですって。私は乳首を弄ると気持ちが良くなるから全然知らなかった……」

柔らかそうだった胸の先が、ジネットが指先で弄ると瞬く間に芯を帯びた。香油でぬらぬらと濡れたそれは、フィンセントの目にとても卑猥なものとして映った。

フィンセントはごくりと喉を鳴らす。

「フィンセントは大丈夫? 私いつも、あなたの乳首を舐め回して、吸っていたけれど……悲しい気持ちになってない?」

「は、はいっ。俺も乳首を舐められて気持ちが良くなるタイプなので……全然平気です」

「それなら良かったけど、嫌だと思った行為があったら遠慮なく言ってね?」

ジネットが自分を気遣ってくれたのはフィンセントも分かっている。だが、それはそれとして性癖を暴露するはめになったのは恥ずかしい。

頬が熱を持っている。きっと赤くなっていることだろう。

「さて、マッサージを始めましょうか。まず、胸に香油を塗っていくわね」

ジネットは香油で濡れた両手で、フィンセントの胸板に触れる。そこから少しずつ広範囲に香油を塗り広げていった。

「すごい。香油でてかてかと光るから、筋肉のつき方がよく分かるわね。……フィンセントはこの二年半の間でまた逞しくなったわよね。胸板も、肩も大きくなった……」

ジネットは嬉しそうな顔をして褒めてくれる。

だが、フィンセントは彼女の賞賛を喜ぶ余裕がなかった。

陰茎は今この時も、ジネットの陰唇に包まれているのだ。それだけじゃない。ジネットは脚をM字に広げると、陰茎に膣口が当たるようにぐりぐり擦りつけてくるのだ。

──なんて卑猥なんだ、ジネット様……。

マッサージの最中にも陰茎を攻めることを忘れない。

「うっぅっ……」

ジネットのあまりの卑猥さに、フィンセントは呻く。すでにもう陰茎はがちがちに硬くなっていた。

「フィンセント、すごく硬くなってる……」

「も、申し訳ございません……。今日はマッサージの練習の日だというのに」

「ううん、いいのよ。今日はまだ一回も精を抜いてないもの。辛くなって当然だわ」

ジネットはフィンセントの身体の上から下りると、彼の脚を横に広げた。

「ちょうど胸を香油で濡らしているし、まずは胸で扱きましょうか」

ジネットはフィンセントの脚の間に陣取ると、血管を浮き立たせて吃立するそれを胸の間に挟みこんだ。

自身が柔らかなもので包まれたフィンセントは、腰を大きく浮かせる。

「ジネット様っ……」

「大丈夫よ。私の胸で気持ち良くなりましょうね……」

ふわとろの乳房が、陰茎を擦りあげる。

見ると、ジネットが重たげな乳房を両手で持ち上げて懸命に上下に振っていた。

──胸で挟む行為は、ジネット様のアイデアだったな……。

ジネットの胸は前屈みになると下に垂れてしまうほど大きい。行為の最中、陰茎に乳房が当たってしまうこともよくあった。

ジネットは、自分ならではの性的な行為ができないかと模索しており、いっそ乳房で陰茎を包みこんだらどうかとフィンセントに提案したのだ。

「……っ」

限界を覚えたフィンセントは、ジネットの胸の中で精をはき出した。手や口の中で吐精するのとはまた異なる感覚だ。

息を深くはき出しながら、フィンセントは自分の脚の間にいるジネットを見つめる。

ジネットの白い胸が、やや黄みがかった白濁で汚れていた。

「たくさん出してくれて嬉しいわ」

そう言ってジネットは手指で白濁を掬うと、ぺろりと舌を出してそれを舐め出した。

目の前にある卑猥な光景のせいか──かなり大量に精を出したはずなのに、フィンセントの脚の間にあるものは、吃立したままだ。

フィンセント本人は、今日はマッサージの練習の日だと分かっているのだが、雄はまったく言うことをきかない。ジネットを求めてやまないのだ。

「申し訳ありません……。無視してくださって構わないですから」

「あら、我慢はよくないわ。すっきりしてからマッサージをしましょうね」

ジネットは、今度はフィンセントの隣りに寝そべった。何をするのだろうとフィンセントが思っていると、彼女は彼の雄を握ると、片足を上げ、なんとそれを膝裏で挟み込んだ。

「これ、新しい指南書に書いてあった性技なの」

ジネットは得意げに微笑む。

「フィンセントのは太くて長いから、膝裏で挟みやすくていいわね」

「そんな、ジネット様……っ」

「好きな時に出してね、フィンセント。我慢はだめよ?」

ジネットは巧みに膝を動かしている。膝の間から頭を出していた亀頭を彼女は手で包み込むと、上から捻るような動きを繰り返す。

「フィンセント……。さっき、お父様が訪ねてきたって言ったじゃない?」

「は、はい……」

「私も、実家の両親とは折り合いがよくないの」

ジネット的には、この行為は余裕のあるものなのだろう。世間話を始めた。

「私は十八歳で子爵家に嫁いだけど……すごく嫌だった。なんで親が持ってくる結婚話って、ああもろくでもないのかしら」

「ジネット様……」

「ごめんなさいね。お父様に見合い話を勧められたあなたに、何か前向きなことを言えたら良かったのだけど」

「……いいえ」

フィンセントは知っている。ジネットの六年あまりの婚姻期間がけして幸せなものではなかったことを。

「お辛かったですね……」

「終わったことはもういいのよ。今は幸せだから。こうやってあなたが興奮している姿を見て、昂りを癒していると、すごく達成感があるの」

側女の役目が、どうもジネットの生きがいになっているらしい。

フィンセントはジネットが不憫でならなかった。

閨教育はどこからどう見ても、やっていて楽しいものではないだろう。

男を性的に煽り、興奮させ、満足させる練習など、嫌だと思う女が殆どなはずだ。

誰が好き好んで、男の脚の間にぶら下がっているものに触れたいと思うのか。

それなのに、この状況が幸せとは……。

──どうすれば、ジネット様を幸せにできるのだろうか……。

フィンセントは皇帝からジネットを貰い受けることができたら、彼女を妻にしたいと真剣に考えている。

もちろん結婚したら、この部屋でしていたようなことは二度とジネットにはさせない。

普通の幸せな夫婦のように、膣性交のみを行い、子どもができたら性的な交わりから卒業する。

挨拶の口づけや軽く抱きしめあったりはするが、それだけだ。

この部屋でしているような、淫らで卑猥な行いはもうしない。

「うっ……うっ……」

ジネットの膝裏に挟まれ、手指で亀頭を捏ねられたフィンセントはそのまま果ててしまった。

「フィンセント、気持ちよくなってくれて嬉しいわ……。もっともっとしましょうね」

ジネットは起き上がると、一つ結びにした髪を整えながら笑顔を向けてくる。

息を荒げながら、フィンセントはふと不安を覚える。はたして自分達は普通の夫婦になれるのだろうか、と。

彼の元に訪ねてくる者がいた。

フィンセントは胃に重たいものを感じながら、騎士団の詰所内にある応接室の扉を叩いた。

しわがれた男の返事が聞こえる。

いつになく緊張しながら、フィンセントは扉を開けた。

「……フィンセント、元気か? 随分立派になったな」

白髪を後ろに撫で付けた男は、フィンセントの姿を目に溜めるとソファから立ち上がる。

そこにいたのはフィンセントの父、アードルフ・フォン・ストラグだった。

柔和な笑みを浮かべるフロックコート姿の老紳士に、フィンセントの心はますます曇っていく。

父は妾の子であるフィンセントには関心がなく、昔から彼は母共々居ない者扱いされてきた。

それをわざわざ騎士団の詰所まで訪ねてきたのだ。ろくでもない話を持ってきたに違いない。

フィンセントは父にソファに座るよう促すと、自分も向かいのソファに腰掛ける。

「……手短にお願いできますか、父上」

「ああ、騎士団長様の副官になったそうだな。それは忙しいだろう」

幾つもの討伐遠征に赴き、着実に戦果を上げてきたフィンセントは、此度の人事編成で騎士団長の副官に任命された。騎士団長直属の補佐役で名誉ある職ではあるが、現在は戦争もなく、大戦が起こる気配すらない。

副官が多忙だと言っても、ジネットの元を訪れる時間は充分確保できている。

父は鞄の中から革製の四角い装丁を取り出した。本にしては厚さが薄い。

──見合い話か。

フィンセントの心がすうっと冷えていく。

父は野心家で、ストラグ家を盛り立てるためなら手段を選ばない人だった。妾の子が思いがけず出世して、政略に使えると判断したのだろう。

──くだらない。

舌打ちしたい気持ちを堪えながら、フィンセントは口を開いた。

「俺の身は帝国のためにあります。結婚はいたしません」

「……写真だけでも見てもらえないか? 伯爵家出身のご令嬢で、清楚な美しい方だよ。まだ十八歳なんだ」

「お断りしてください」

フィンセントははっきりそう言い放つと、すくっと立ち上がる。

そして大股で応接室を出た。慌てる父の声は無視した。

──そう、俺は結婚しない。ジネット様以外の人間とは。

二年半前にジネットと出会ってから、フィンセントの頭の中は彼女一色になった。

── 一目見た時から、心奪われた。

何回も顔を合わせていくうちに、ますます夢中になった。ジネット以外の女と夫婦になるなど、考えたくもないぐらいに。

フィンセントは、すぐにでもジネットに会いにいきたい気持ちを抑えながら、後宮前にあるシャワールームに寄った。

騎士が側女の元に赴く際は、身を清めることが義務づけられている。

シャワールームに続く受付でタオルと石鹸、それに清潔な下着を受け取る。

脱衣所で騎士服を脱ぐと、タイルの壁に囲まれた空間に入った。

腕や胸にシャワーの湯をあてる。

『フィンセントの身体はいつも温かくて、良い匂いがするわね』──そう言って笑うジネットを思い浮かべるだけで、胸が温かくなる。重たいものを感じていた胃がすっと軽くなる気がした。

柑橘の香りがする石鹸を泡立て、無駄毛のない肌に滑らせていく。

フィンセントは元々体毛が薄いが、それでも閨教育のある日の前日の夜に、全身の毛の処理をしている。少しでも快適に、ジネットが肌を舐められるようにしているのだ。

ジネットは、一般的には男の身体が毛深いことを知っている。毛の処理はしなくてもいいと言ってくれるが、それでもフィンセントは処理を怠らない。まっさらな肌のみ、彼女に見せていた。

それがジネットへの必要最低限の礼儀だと考えているからだ。

◆

「フィンセント、いらっしゃい!」

フィンセントが部屋に行くと、いつもどおりジネットは笑顔で出迎えてくれた。

今日のジネットは耳の下で白銀の髪を一つ結びにしている。丸首のゆったりとした白いロングドレスを着ていた。清楚な装いは彼女にとてもよく似合っている。

「ご機嫌いかがですか?」

「ええ、私は元気よ。フィンセントは……ちょっと元気がないわね?」

「分かりますか? 今日、詰所に父が訪ねてきまして……」

「まぁ、お父様が?」

クローゼットの前で騎士服を脱ぎながら、フィンセントは今日あった出来事をジネットに話す。

ジネットは人の機微に聡いところがある。黙っていてもいずれ何処かから聞いてしまうと思い、フィンセントは父から見合いを持ちかけられたことを話した。

「……父が見合い話を持ってきたのです」

「フィンセントももう二十四歳だものね……。そろそろ相手がいてもって、お父様も思ったのかもしれないわね」

「俺はこの身を帝国に捧げておりますから。誰に何を言われようと結婚はしませんがね」

現在のジネットは皇帝の側女。結婚を考えることはおろか、恋慕することさえ許されない。

フィンセントはすぐにでもジネットと結婚したいと考えるほど彼女のことを想っていたが、嘘をついた。

下手にジネットと将来の約束をして、それが守られなかった場合、傷つくのはジネットだからだ。

フィンセントが裸になると、ジネットも白いドレスを脱ぎだした。下着姿になったジネットは、胸当ての細い肩紐をずらすと、釦に手をかける。大きなカップにおさまっていた乳房がまろび出た。

いつ見ても美しい胸だとフィンセントは思う。大きく膨らんでいるのに形は崩れておらず、見事な曲線を描いている。胸だけじゃない、ジネットは全身どこを切り取って見ても美しかった。その声も、所作も。

「さぁ、寝台に行きましょうか」

明るい日の光が差し込む部屋で、何も纏っていないジネットが微笑みかけてくる。フィンセントは頷くと、彼女と共に寝台に向かった。

今日の閨教育の内容は、香油を使ったマッサージだ。

最近の皇帝はハードな行為を好まれない。

より癒しに近い行為を求められていた。

フィンセントがいつもどおり寝台の上に仰向けになって寝そべると、ジネットはその上に跨った。彼女の片手には、茶色の半透明の小瓶がある。

「マッサージは自信がないわ……。うまくできるかしら?」

「まずはやってみることが大切ですよ」

「……そうね。フィンセントの言うとおりだわ」

ジネットは小瓶のフタを開けると、手のひらに香油をとろりと垂らした。両手のひらを擦り合わせると、芳醇な香りが寝台の上に広がった。

「……この間ね、蔵書室で身体に関する本を借りて読んだの。マッサージに役立つかなって思って」

ジネットは勉強熱心だった。閨教育も新しいカリキュラムが導入されるたび、彼女は少しでも自分のものにしようと努力を怠らない。

「そしたら、その本にびっくりすることが書いてあったのよ」

「びっくりすること……?」

「そう、聞いてくれる?」

そう言いながら、ジネットは香油を纏わせた手を自身の胸元に持っていく。彼女は何故か自分自身の胸の尖りに香油を塗り込めはじめたのだ。

「こうやって、乳首に触れたりすると悲しい気持ちになる人がいて、ちゃんと病名もあるの。不快性反射って言うんですって。私は乳首を弄ると気持ちが良くなるから全然知らなかった……」

柔らかそうだった胸の先が、ジネットが指先で弄ると瞬く間に芯を帯びた。香油でぬらぬらと濡れたそれは、フィンセントの目にとても卑猥なものとして映った。

フィンセントはごくりと喉を鳴らす。

「フィンセントは大丈夫? 私いつも、あなたの乳首を舐め回して、吸っていたけれど……悲しい気持ちになってない?」

「は、はいっ。俺も乳首を舐められて気持ちが良くなるタイプなので……全然平気です」

「それなら良かったけど、嫌だと思った行為があったら遠慮なく言ってね?」

ジネットが自分を気遣ってくれたのはフィンセントも分かっている。だが、それはそれとして性癖を暴露するはめになったのは恥ずかしい。

頬が熱を持っている。きっと赤くなっていることだろう。

「さて、マッサージを始めましょうか。まず、胸に香油を塗っていくわね」

ジネットは香油で濡れた両手で、フィンセントの胸板に触れる。そこから少しずつ広範囲に香油を塗り広げていった。

「すごい。香油でてかてかと光るから、筋肉のつき方がよく分かるわね。……フィンセントはこの二年半の間でまた逞しくなったわよね。胸板も、肩も大きくなった……」

ジネットは嬉しそうな顔をして褒めてくれる。

だが、フィンセントは彼女の賞賛を喜ぶ余裕がなかった。

陰茎は今この時も、ジネットの陰唇に包まれているのだ。それだけじゃない。ジネットは脚をM字に広げると、陰茎に膣口が当たるようにぐりぐり擦りつけてくるのだ。

──なんて卑猥なんだ、ジネット様……。

マッサージの最中にも陰茎を攻めることを忘れない。

「うっぅっ……」

ジネットのあまりの卑猥さに、フィンセントは呻く。すでにもう陰茎はがちがちに硬くなっていた。

「フィンセント、すごく硬くなってる……」

「も、申し訳ございません……。今日はマッサージの練習の日だというのに」

「ううん、いいのよ。今日はまだ一回も精を抜いてないもの。辛くなって当然だわ」

ジネットはフィンセントの身体の上から下りると、彼の脚を横に広げた。

「ちょうど胸を香油で濡らしているし、まずは胸で扱きましょうか」

ジネットはフィンセントの脚の間に陣取ると、血管を浮き立たせて吃立するそれを胸の間に挟みこんだ。

自身が柔らかなもので包まれたフィンセントは、腰を大きく浮かせる。

「ジネット様っ……」

「大丈夫よ。私の胸で気持ち良くなりましょうね……」

ふわとろの乳房が、陰茎を擦りあげる。

見ると、ジネットが重たげな乳房を両手で持ち上げて懸命に上下に振っていた。

──胸で挟む行為は、ジネット様のアイデアだったな……。

ジネットの胸は前屈みになると下に垂れてしまうほど大きい。行為の最中、陰茎に乳房が当たってしまうこともよくあった。

ジネットは、自分ならではの性的な行為ができないかと模索しており、いっそ乳房で陰茎を包みこんだらどうかとフィンセントに提案したのだ。

「……っ」

限界を覚えたフィンセントは、ジネットの胸の中で精をはき出した。手や口の中で吐精するのとはまた異なる感覚だ。

息を深くはき出しながら、フィンセントは自分の脚の間にいるジネットを見つめる。

ジネットの白い胸が、やや黄みがかった白濁で汚れていた。

「たくさん出してくれて嬉しいわ」

そう言ってジネットは手指で白濁を掬うと、ぺろりと舌を出してそれを舐め出した。

目の前にある卑猥な光景のせいか──かなり大量に精を出したはずなのに、フィンセントの脚の間にあるものは、吃立したままだ。

フィンセント本人は、今日はマッサージの練習の日だと分かっているのだが、雄はまったく言うことをきかない。ジネットを求めてやまないのだ。

「申し訳ありません……。無視してくださって構わないですから」

「あら、我慢はよくないわ。すっきりしてからマッサージをしましょうね」

ジネットは、今度はフィンセントの隣りに寝そべった。何をするのだろうとフィンセントが思っていると、彼女は彼の雄を握ると、片足を上げ、なんとそれを膝裏で挟み込んだ。

「これ、新しい指南書に書いてあった性技なの」

ジネットは得意げに微笑む。

「フィンセントのは太くて長いから、膝裏で挟みやすくていいわね」

「そんな、ジネット様……っ」

「好きな時に出してね、フィンセント。我慢はだめよ?」

ジネットは巧みに膝を動かしている。膝の間から頭を出していた亀頭を彼女は手で包み込むと、上から捻るような動きを繰り返す。

「フィンセント……。さっき、お父様が訪ねてきたって言ったじゃない?」

「は、はい……」

「私も、実家の両親とは折り合いがよくないの」

ジネット的には、この行為は余裕のあるものなのだろう。世間話を始めた。

「私は十八歳で子爵家に嫁いだけど……すごく嫌だった。なんで親が持ってくる結婚話って、ああもろくでもないのかしら」

「ジネット様……」

「ごめんなさいね。お父様に見合い話を勧められたあなたに、何か前向きなことを言えたら良かったのだけど」

「……いいえ」

フィンセントは知っている。ジネットの六年あまりの婚姻期間がけして幸せなものではなかったことを。

「お辛かったですね……」

「終わったことはもういいのよ。今は幸せだから。こうやってあなたが興奮している姿を見て、昂りを癒していると、すごく達成感があるの」

側女の役目が、どうもジネットの生きがいになっているらしい。

フィンセントはジネットが不憫でならなかった。

閨教育はどこからどう見ても、やっていて楽しいものではないだろう。

男を性的に煽り、興奮させ、満足させる練習など、嫌だと思う女が殆どなはずだ。

誰が好き好んで、男の脚の間にぶら下がっているものに触れたいと思うのか。

それなのに、この状況が幸せとは……。

──どうすれば、ジネット様を幸せにできるのだろうか……。

フィンセントは皇帝からジネットを貰い受けることができたら、彼女を妻にしたいと真剣に考えている。

もちろん結婚したら、この部屋でしていたようなことは二度とジネットにはさせない。

普通の幸せな夫婦のように、膣性交のみを行い、子どもができたら性的な交わりから卒業する。

挨拶の口づけや軽く抱きしめあったりはするが、それだけだ。

この部屋でしているような、淫らで卑猥な行いはもうしない。

「うっ……うっ……」

ジネットの膝裏に挟まれ、手指で亀頭を捏ねられたフィンセントはそのまま果ててしまった。

「フィンセント、気持ちよくなってくれて嬉しいわ……。もっともっとしましょうね」

ジネットは起き上がると、一つ結びにした髪を整えながら笑顔を向けてくる。

息を荒げながら、フィンセントはふと不安を覚える。はたして自分達は普通の夫婦になれるのだろうか、と。

184

お気に入りに追加

907

あなたにおすすめの小説

〈短編版〉騎士団長との淫らな秘め事~箱入り王女は性的に目覚めてしまった~

二階堂まや

恋愛

王国の第三王女ルイーセは、女きょうだいばかりの環境で育ったせいで男が苦手であった。そんな彼女は王立騎士団長のウェンデと結婚するが、逞しく威風堂々とした風貌の彼ともどう接したら良いか分からず、遠慮のある関係が続いていた。

そんなある日、ルイーセは森に散歩に行き、ウェンデが放尿している姿を偶然目撃してしまう。そしてそれは、彼女にとって性の目覚めのきっかけとなってしまったのだった。

+性的に目覚めたヒロインを器の大きい旦那様(騎士団長)が全面協力して最終的にらぶえっちするというエロに振り切った作品なので、気軽にお楽しみいただければと思います。

騎士様に甘いお仕置きをされました~聖女の姉君は媚薬の調合がお得意~

二階堂まや

恋愛

聖女エルネの姉であるイエヴァは、悩める婦人達のために媚薬の調合と受け渡しを行っていた。それは、妹に対して劣等感を抱いてきた彼女の心の支えとなっていた。

しかしある日、生真面目で仕事人間な夫のアルヴィスにそのことを知られてしまう。

離婚を覚悟したイエヴァだが、アルヴィスは媚薬を使った''仕置き''が必要だと言い出して……?

+ムーンライトノベルズにも掲載しております。

+2/16小話追加しました。

今夜は帰さない~憧れの騎士団長と濃厚な一夜を

澤谷弥(さわたに わたる)

恋愛

ラウニは騎士団で働く事務官である。

そんな彼女が仕事で第五騎士団団長であるオリベルの執務室を訪ねると、彼の姿はなかった。

だが隣の部屋からは、彼が苦しそうに呻いている声が聞こえてきた。

そんな彼を助けようと隣室へと続く扉を開けたラウニが目にしたのは――。

【R18・長編版】王太子の当て馬係

野地マルテ

恋愛

婚約者に裏切られ、失意のリアネは自ら後宮入りを決める。男性に不信感を持った彼女は、誰かの妻にはなりたくないと思ったのだ。しかし後宮でのお役目は、傷ついたリアネを更に追い詰める。長患いをしている現王に代わり実権を握っている王太子から、とんでもないお願いをされたのだ。それは、王太子の前で『高潔な騎士ベイジルに痴態を演じさせる』という物だった。王太子は身近な女が男を性的に攻める場面を見ないと興奮できない特殊性癖者だったのである。リアネは不当な命令に怒りを覚えるも、彼女もベイジルも貴族。王族には従わないといけない立場である彼女は、戸惑いながらも御付きの騎士ベイジルを快楽堕ちさせる。妻一筋の王太子はリアネには指一本触れないが、彼の要求はだんだんエスカレートしていく。リアネとベイジルはお互いに励まし合いながら、『王太子の当て馬係』を続けていくのだが……。

※ヒーロー(ベイジル)がかなりアンアン喘ぎます。受けヒーロー、喘ぐヒーローが地雷な方は閲覧をさけてください。また話の展開上、ベイジルが虐待紛いな目にあうシーンが度々あります。(SMものなので…)

※王太子はモブで、ただの見学者です。妻一筋なので同性愛趣味はありません(妻は父王から寝とった元義母です)が、当て馬ペアに対して非道な命令をすることがあります。

※リアネ・ベイジルペア以外の当て馬ペアは存在しますが、他ペア中心の話は書かない予定です。あくまでリアネ・ベイジルペアの話をずっと掘り下げます。

※ベイジル視点回・三人称回を時々挟みます。

※R18回には◆マークあり。しばらくはベイジルがアンアン喘ぐ回が続きますが、後半にはリバ展開があります。

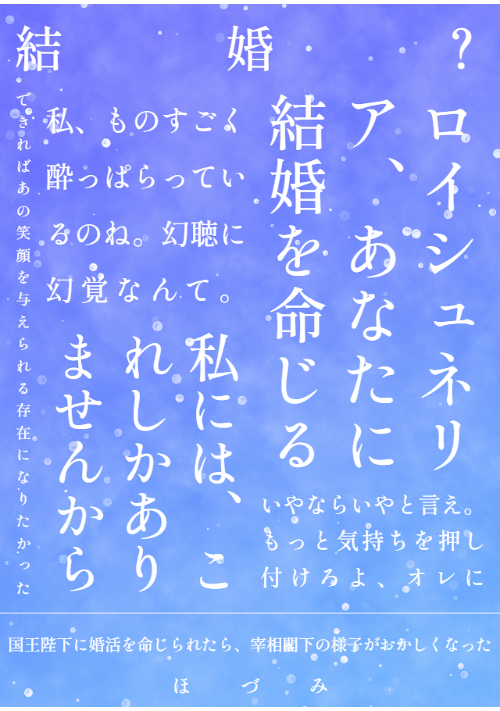

【R18】国王陛下に婚活を命じられたら、宰相閣下の様子がおかしくなった

ほづみ

恋愛

国王から「平和になったので婚活しておいで」と言われた月の女神シアに仕える女神官ロイシュネリア。彼女の持つ未来を視る力は、処女喪失とともに失われる。先視の力をほかの人間に利用されることを恐れた国王からの命令だった。好きな人がいるけどその人には好かれていないし、命令だからしかたがないね、と婚活を始めるロイシュネリアと、彼女のことをひそかに想っていた宰相リフェウスとのあれこれ。両片思いがこじらせています。

あいかわらずゆるふわです。雰囲気重視。

細かいことは気にしないでください!

他サイトにも掲載しています。

注意 ヒロインが腕を切る描写が出てきます。苦手な方はご自衛をお願いします。

【完結】冷酷眼鏡とウワサされる副騎士団長様が、一直線に溺愛してきますっ!

楠結衣

恋愛

触ると人の心の声が聞こえてしまう聖女リリアンは、冷酷と噂の副騎士団長のアルバート様に触ってしまう。

(リリアン嬢、かわいい……。耳も小さくて、かわいい。リリアン嬢の耳、舐めたら甘そうだな……いや寧ろ齧りたい……)

遠くで見かけるだけだったアルバート様の思わぬ声にリリアンは激しく動揺してしまう。きっと聞き間違えだったと結論付けた筈が、聖女の試験で必須な魔物についてアルバート様から勉強を教わることに──!

(かわいい、好きです、愛してます)

(誰にも見せたくない。執務室から出さなくてもいいですよね?)

二人きりの勉強会。アルバート様に触らないように気をつけているのに、リリアンのうっかりで毎回触れられてしまう。甘すぎる声にリリアンのドキドキが止まらない!

ところが、ある日、リリアンはアルバート様の声にうっかり反応してしまう。

(まさか。もしかして、心の声が聞こえている?)

リリアンの秘密を知ったアルバート様はどうなる?

二人の恋の結末はどうなっちゃうの?!

心の声が聞こえる聖女リリアンと変態あまあまな声がダダ漏れなアルバート様の、甘すぎるハッピーエンドラブストーリー。

✳︎表紙イラストは、さらさらしるな。様の作品です。

✳︎小説家になろうにも投稿しています♪

悪役令嬢は王太子の妻~毎日溺愛と狂愛の狭間で~

一ノ瀬 彩音

恋愛

悪役令嬢は王太子の妻になると毎日溺愛と狂愛を捧げられ、

快楽漬けの日々を過ごすことになる!

そしてその快感が忘れられなくなった彼女は自ら夫を求めるようになり……!?

※この物語はフィクションです。

R18作品ですので性描写など苦手なお方や未成年のお方はご遠慮下さい。

大嫌いな次期騎士団長に嫁いだら、激しすぎる初夜が待っていました

扇 レンナ

恋愛

旧題:宿敵だと思っていた男に溺愛されて、毎日のように求められているんですが!?

*こちらは【明石 唯加】名義のアカウントで掲載していたものです。書籍化にあたり、こちらに転載しております。また、こちらのアカウントに転載することに関しては担当編集さまから許可をいただいておりますので、問題ありません。

――

ウィテカー王国の西の辺境を守る二つの伯爵家、コナハン家とフォレスター家は長年に渡りいがみ合ってきた。

そんな現状に焦りを抱いた王家は、二つの伯爵家に和解を求め、王命での結婚を命じる。

その結果、フォレスター伯爵家の長女メアリーはコナハン伯爵家に嫁入りすることが決まった。

結婚相手はコナハン家の長男シリル。クールに見える外見と辺境騎士団の次期団長という肩書きから女性人気がとても高い男性。

が、メアリーはそんなシリルが実は大嫌い。

彼はクールなのではなく、大層傲慢なだけ。それを知っているからだ。

しかし、王命には逆らえない。そのため、メアリーは渋々シリルの元に嫁ぐことに。

どうせ愛し愛されるような素敵な関係にはなれるわけがない。

そう考えるメアリーを他所に、シリルは初夜からメアリーを強く求めてくる。

――もしかして、これは嫌がらせ?

メアリーはシリルの態度をそう受け取り、頑なに彼を拒絶しようとするが――……。

「誰がお前に嫌がらせなんかするかよ」

どうやら、彼には全く別の思惑があるらしく……?

*WEB版表紙イラストはみどりのバクさまに有償にて描いていただいたものです。転載等は禁止です。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる