27 / 38

2章 森の中の生活

2-12.花の香(1)

しおりを挟む

それからクロエと一緒に布団に入るようになった。眠る時に横に温かい存在がいることは、心が安らぐ気がした。クロエは肌を寄せてくると、手でふにふにと柔らかなままのルークの陰部を触った。こそばしさを感じて、ふ、と息を吐く。この前のように、手の甲の毛並で、クロエの身体をゆっくりと撫でた。だんだんと、彼女の身体が汗ばみ、身体を撫でる毛が湿り、束になるのがわかった。その度に、あの時感じた昂ぶりをもう一度感じたいと思った。

納屋の壺に入れてある、乾燥した夜香花の花びらをベッドのシーツ下の枯草の中に散らす。ほのかな花の甘い香りが漂った。煙を吸い込んだときのような熱につき動かされるような感覚はなかったが、ゆったりとした高揚感があった。

(これなら)

その感覚のまま、夜、クロエに背中の毛を撫でられたとき、いつもと違ったぞわぞわする感覚を感じた。だんだんと身体が熱を帯びていく。その熱は足の間に集まり、そこが勃ち上がる。湿った中に入っていき、締めつけを感じる。この前のように、急かされる気持ちがなかったので、動かさず、そのまま彼女の髪をなでた。

(番じゃなくても、この感覚はきっと、ブルーノやみんなが番に感じるものと一緒だ)

確信があった。こういうとき、番同士はなんて言うんだろうと、言葉を捜した。

(そうだ)

狼の口は「愛してる」と唸り声のような言葉を発した。クロエは瞳を潤ませると、頷いた。

ゆっくりと腰を動かす。激しさではなく、穏やかな昂ぶりのなかで、それは小刻みに震えて精を吐いた。

それは1人で出すのとは全く違った快感だった。

そうした日が続いた。全ては穏やかに過ぎていくように感じた。クロエの首筋についたルークの歯形は、リーシャや他の番のように痣にならずに治っていた。

「痣には、ならないのね」

首を傾げるクロエの首筋にルークはもう一度噛みついた。この前のように、血が出る様な勢いに任せた噛み方ではなく、優しくゆっくりと歯形をつけた。

「――そういうこともあるから」

そう言って、クロエの首元にイタチの毛皮で作った襟巻を渡す。

「まだ朝とか肌寒いし巻いとけよ」

ブルーノの家の小さな畑を手伝いに行く。首元が暑く感じたので、襟巻を外した。

新しく、赤くついた噛み跡を見て、リーシャが訝し気な顔をする。それに気づいたクロエは、毛皮を巻き直した。彼女の視線に何だか嫌な感覚を感じたからだ。

「――暑くない?」

「大丈夫です」

何事もないように微笑むと、リーシャは考えるように「そう」と頷いた。

一方、ルークはベッドの下に敷いた夜香花の香りが日に日に薄くなるので、入れ替えようと納屋に行き、壺の中の残量が少なくなっていることに気付いた。

家の裏の茂みで、群生している夜香花のピンクの花を籠に摘む。この花は春から夏の間にしか咲かない。今のうちに摘んでおかなければと思った。

「何を摘んでいるの?」

戻ってきたクロエがその様子を覗き込む。

「かわいいわね」

彼女は籠一杯のピンクの花とルークを見比べると、ふふっと笑って、一凛とって彼の耳元に挿すと、微笑んだ。ルークは気恥ずかしくなってぶんぶん頭を振った。花がぽとりと地面に落ちる。

「似合うのに。――これは夜香花よね」

クロエは落ちた鼻を拾ってしげしげと眺めた。

「名前を知ってるのか」

「ええ。ここでも同じ呼び方をするの?」

ルークは頷いては黙った。彼女は使い道も知っているだろうか。

「これは、いろいろ薬の元にもなるんだ。乾かした夜光花を燃やした灰と、他の草なんかを混ぜると、効果がある。クロエが怪我をしたときに使った痺れ薬もそうやって作るし――夜香花は、神経に効く。特に俺たちの」

「そうなの」とクロエは感心したふうに頷いている。

「香りが、強いだろう」

「そう?」と彼女は手に持った一輪を鼻先に寄せると首を傾げた。ふんわりと微かに甘い匂いを感じたが、そんなに強い香りは感じない。ふと、押し花にして渡したこの花を鼻先に寄せるアメリアの姿が記憶から蘇った。

「――お姉さまも、いい匂いだって言っていたわね」

遠くを見て呟く。彼女は元気にしているだろうか。――何の問題もなく過ごしているに違いない。優しい婚約者が傍にいて、あとは結婚を待つばかりなのだから。

「姉がいるのか?」

「ええ、母親は違うけれど」

ルークは「そうか」とだけ言うと、それ以上は喋らなかった。彼のこういうところが好きだとクロエは思う。彼の横に腰掛けた。

「ルークは妹がいるのよね」

父親、母親には紹介された時に、そんな話を聞いた気がする。

「妹がいる。でも、3年前に番を見つけて出て行った」

「会わないの?」

「番と家族を持ったら、そこから出る必要はないから」

クロエは不思議な気持ちになった。この里は不思議だ。子どもたちは、それぞれ連れ立ってどこかで遊んだりしているけれど、大人は、番同士で常に一緒に行動し、いつも一緒にいる。もっと、みんなで一緒に出かけたり、騒いだりすれば楽しいだろうにと考えて、ふと幼いころに、アメリアとその婚約者のチャールズと猟犬のコディと湖のほとりで遊んだことを思い出した。コディの姿がルークと重なる。何となく4人で出かけたような気になって、クロエは笑みをもらした。

ルークが不思議そうな顔で覗き込んでくる。

「昔、お姉さまとね、その婚約者の王子様と、コディと館の裏の森にお散歩に行ったの。湖に行って、野苺が生えてて、それを一緒に食べて楽しかったわ」

銀色の狼はしばらく考えた後、呟いた。

「野苺、食べたいか」

(そういうわけじゃないけれど)

クロエはきょとんとした顔をしてから微笑んだ。

「ええ」

「よし、ちょっと待っててくれ」

ルークはそう言うと、獲った夜香花を軒下の平たい籠の間に挟み、天日干しにした。それからクロエを担いで歩き出した。

「ちょっと、どこに行くの」

「野苺生えてるとこ」

そのまま茂みの中に入っていく。道を進んでいって、出たのはなだらかな登り道だった。クロエはそこに見覚えがあった。ルークが前に連れてきてくれた、森が見回せる岩場へと登る道だ。周囲を見回すと、あの時はなかった赤いの苺が藪の中に実をつけているのが見えた。ルークはそれをぷちぷちと取った。

そのまま岩場へと登って行く。

「これ、結構甘いんだ」

「お肉以外の食べるのね」

「口直しには食べるよ」

手の中にある野苺のヘタをとろうとして、狼の手ではうまくとれなかったので、人の姿になろうとしてルークは首を傾げた。姿を変化させられなかった。

(……夜香花の香りを嗅いでいるから?)

確かに、自慰行為のために煙を吸った時はしばらく人の姿になれなくなることがあった。だが、最近は乾いた花をベッドに置いて匂いを嗅いでいるだけだ。

仕方がないので、そのままヘタを取ろうとすると、野苺はぐしゃっと潰れてしまった。思いのほかイラっとして、地面をどんっと叩く。それからはっとした。何でこれくらいのことに感情的になったのかと、拳の形に凹んだ地面を見てうなだれた。

「――とってあげるわよ」

その様子を見ていたクロエは笑うと、ルークの手から野苺をとると、ヘタをとって、牙の間に放り込んだ。それから自分の口にも放り込む。甘酸っぱい味が口いっぱいに広がった。

顔を上げると、森の海に夕日が沈もうとしていた。

「貴方がここにいていいって言ってくれて嬉しかったわ」

クロエはルークの銀の毛皮に身を寄せた。

「貴方は私の王子様ね」

「オウジ……」

聞き慣れない言葉に、ルークはぐるっと唸り声をあげた。クロエはその背中をさすって笑い声を漏らした。

「――あの頃夢見ていた王子様とは、だいぶ違うけれど」

ルークは夕日で赤く照らされるクロエの横顔を眺めた。毛がぞわぞわと逆立つ感覚を感じた。花を焼いた煙を吸った時のような興奮を感じ、彼女の肩に回した手に無意識に力が入った。頭を振って頭に絡みつく欲情を追い払った。

納屋の壺に入れてある、乾燥した夜香花の花びらをベッドのシーツ下の枯草の中に散らす。ほのかな花の甘い香りが漂った。煙を吸い込んだときのような熱につき動かされるような感覚はなかったが、ゆったりとした高揚感があった。

(これなら)

その感覚のまま、夜、クロエに背中の毛を撫でられたとき、いつもと違ったぞわぞわする感覚を感じた。だんだんと身体が熱を帯びていく。その熱は足の間に集まり、そこが勃ち上がる。湿った中に入っていき、締めつけを感じる。この前のように、急かされる気持ちがなかったので、動かさず、そのまま彼女の髪をなでた。

(番じゃなくても、この感覚はきっと、ブルーノやみんなが番に感じるものと一緒だ)

確信があった。こういうとき、番同士はなんて言うんだろうと、言葉を捜した。

(そうだ)

狼の口は「愛してる」と唸り声のような言葉を発した。クロエは瞳を潤ませると、頷いた。

ゆっくりと腰を動かす。激しさではなく、穏やかな昂ぶりのなかで、それは小刻みに震えて精を吐いた。

それは1人で出すのとは全く違った快感だった。

そうした日が続いた。全ては穏やかに過ぎていくように感じた。クロエの首筋についたルークの歯形は、リーシャや他の番のように痣にならずに治っていた。

「痣には、ならないのね」

首を傾げるクロエの首筋にルークはもう一度噛みついた。この前のように、血が出る様な勢いに任せた噛み方ではなく、優しくゆっくりと歯形をつけた。

「――そういうこともあるから」

そう言って、クロエの首元にイタチの毛皮で作った襟巻を渡す。

「まだ朝とか肌寒いし巻いとけよ」

ブルーノの家の小さな畑を手伝いに行く。首元が暑く感じたので、襟巻を外した。

新しく、赤くついた噛み跡を見て、リーシャが訝し気な顔をする。それに気づいたクロエは、毛皮を巻き直した。彼女の視線に何だか嫌な感覚を感じたからだ。

「――暑くない?」

「大丈夫です」

何事もないように微笑むと、リーシャは考えるように「そう」と頷いた。

一方、ルークはベッドの下に敷いた夜香花の香りが日に日に薄くなるので、入れ替えようと納屋に行き、壺の中の残量が少なくなっていることに気付いた。

家の裏の茂みで、群生している夜香花のピンクの花を籠に摘む。この花は春から夏の間にしか咲かない。今のうちに摘んでおかなければと思った。

「何を摘んでいるの?」

戻ってきたクロエがその様子を覗き込む。

「かわいいわね」

彼女は籠一杯のピンクの花とルークを見比べると、ふふっと笑って、一凛とって彼の耳元に挿すと、微笑んだ。ルークは気恥ずかしくなってぶんぶん頭を振った。花がぽとりと地面に落ちる。

「似合うのに。――これは夜香花よね」

クロエは落ちた鼻を拾ってしげしげと眺めた。

「名前を知ってるのか」

「ええ。ここでも同じ呼び方をするの?」

ルークは頷いては黙った。彼女は使い道も知っているだろうか。

「これは、いろいろ薬の元にもなるんだ。乾かした夜光花を燃やした灰と、他の草なんかを混ぜると、効果がある。クロエが怪我をしたときに使った痺れ薬もそうやって作るし――夜香花は、神経に効く。特に俺たちの」

「そうなの」とクロエは感心したふうに頷いている。

「香りが、強いだろう」

「そう?」と彼女は手に持った一輪を鼻先に寄せると首を傾げた。ふんわりと微かに甘い匂いを感じたが、そんなに強い香りは感じない。ふと、押し花にして渡したこの花を鼻先に寄せるアメリアの姿が記憶から蘇った。

「――お姉さまも、いい匂いだって言っていたわね」

遠くを見て呟く。彼女は元気にしているだろうか。――何の問題もなく過ごしているに違いない。優しい婚約者が傍にいて、あとは結婚を待つばかりなのだから。

「姉がいるのか?」

「ええ、母親は違うけれど」

ルークは「そうか」とだけ言うと、それ以上は喋らなかった。彼のこういうところが好きだとクロエは思う。彼の横に腰掛けた。

「ルークは妹がいるのよね」

父親、母親には紹介された時に、そんな話を聞いた気がする。

「妹がいる。でも、3年前に番を見つけて出て行った」

「会わないの?」

「番と家族を持ったら、そこから出る必要はないから」

クロエは不思議な気持ちになった。この里は不思議だ。子どもたちは、それぞれ連れ立ってどこかで遊んだりしているけれど、大人は、番同士で常に一緒に行動し、いつも一緒にいる。もっと、みんなで一緒に出かけたり、騒いだりすれば楽しいだろうにと考えて、ふと幼いころに、アメリアとその婚約者のチャールズと猟犬のコディと湖のほとりで遊んだことを思い出した。コディの姿がルークと重なる。何となく4人で出かけたような気になって、クロエは笑みをもらした。

ルークが不思議そうな顔で覗き込んでくる。

「昔、お姉さまとね、その婚約者の王子様と、コディと館の裏の森にお散歩に行ったの。湖に行って、野苺が生えてて、それを一緒に食べて楽しかったわ」

銀色の狼はしばらく考えた後、呟いた。

「野苺、食べたいか」

(そういうわけじゃないけれど)

クロエはきょとんとした顔をしてから微笑んだ。

「ええ」

「よし、ちょっと待っててくれ」

ルークはそう言うと、獲った夜香花を軒下の平たい籠の間に挟み、天日干しにした。それからクロエを担いで歩き出した。

「ちょっと、どこに行くの」

「野苺生えてるとこ」

そのまま茂みの中に入っていく。道を進んでいって、出たのはなだらかな登り道だった。クロエはそこに見覚えがあった。ルークが前に連れてきてくれた、森が見回せる岩場へと登る道だ。周囲を見回すと、あの時はなかった赤いの苺が藪の中に実をつけているのが見えた。ルークはそれをぷちぷちと取った。

そのまま岩場へと登って行く。

「これ、結構甘いんだ」

「お肉以外の食べるのね」

「口直しには食べるよ」

手の中にある野苺のヘタをとろうとして、狼の手ではうまくとれなかったので、人の姿になろうとしてルークは首を傾げた。姿を変化させられなかった。

(……夜香花の香りを嗅いでいるから?)

確かに、自慰行為のために煙を吸った時はしばらく人の姿になれなくなることがあった。だが、最近は乾いた花をベッドに置いて匂いを嗅いでいるだけだ。

仕方がないので、そのままヘタを取ろうとすると、野苺はぐしゃっと潰れてしまった。思いのほかイラっとして、地面をどんっと叩く。それからはっとした。何でこれくらいのことに感情的になったのかと、拳の形に凹んだ地面を見てうなだれた。

「――とってあげるわよ」

その様子を見ていたクロエは笑うと、ルークの手から野苺をとると、ヘタをとって、牙の間に放り込んだ。それから自分の口にも放り込む。甘酸っぱい味が口いっぱいに広がった。

顔を上げると、森の海に夕日が沈もうとしていた。

「貴方がここにいていいって言ってくれて嬉しかったわ」

クロエはルークの銀の毛皮に身を寄せた。

「貴方は私の王子様ね」

「オウジ……」

聞き慣れない言葉に、ルークはぐるっと唸り声をあげた。クロエはその背中をさすって笑い声を漏らした。

「――あの頃夢見ていた王子様とは、だいぶ違うけれど」

ルークは夕日で赤く照らされるクロエの横顔を眺めた。毛がぞわぞわと逆立つ感覚を感じた。花を焼いた煙を吸った時のような興奮を感じ、彼女の肩に回した手に無意識に力が入った。頭を振って頭に絡みつく欲情を追い払った。

0

お気に入りに追加

249

あなたにおすすめの小説

婚約破棄したら食べられました(物理)

かぜかおる

恋愛

人族のリサは竜種のアレンに出会った時からいい匂いがするから食べたいと言われ続けている。

婚約者もいるから無理と言い続けるも、アレンもしつこく食べたいと言ってくる。

そんな日々が日常と化していたある日

リサは婚約者から婚約破棄を突きつけられる

グロは無し

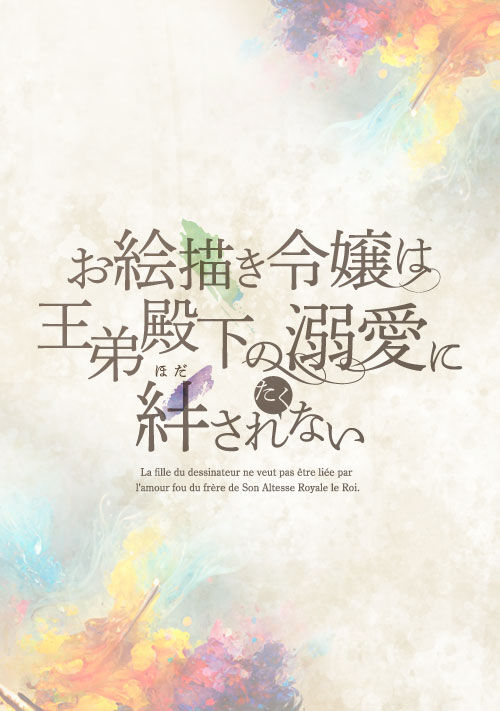

【完結】お絵描き令嬢は王弟殿下の溺愛に絆されたくない

オトカヨル

恋愛

絵を描くのが大好きな田舎の令嬢ネリー・ラヴィルニーはある日、王家主催の舞踏会へ招待される。

その舞踏会は次期王を決めるための試練の場だというのだが、父は彼女を送り出すのに心配で胃が痛い。

なにせ、王族を神官以外が描けば呪いをかけたと疑われても仕方ない国だと言うのに、ネリーは『描きたい』という衝動のまま行動しかねないからだ。

そしてその心配は現実に。

「こういうやり方は好きではないんだが」と、王族を描いてしまった絵を盾にされ

「描かせてくださるのですか? いくらでも?」と、報酬に釣られ、ネリーは王弟イアンと試練に挑むことになる。

※他サイト様にも掲載しております。

大好きなあなたを忘れる方法

山田ランチ

恋愛

あらすじ

王子と婚約関係にある侯爵令嬢のメリベルは、訳あってずっと秘密の婚約者のままにされていた。学園へ入学してすぐ、メリベルの魔廻が(魔術を使う為の魔素を貯めておく器官)が限界を向かえようとしている事に気が付いた大魔術師は、魔廻を小さくする事を提案する。その方法は、魔素が好むという悲しい記憶を失くしていくものだった。悲しい記憶を引っ張り出しては消していくという日々を過ごすうち、徐々に王子との記憶を失くしていくメリベル。そんな中、魔廻を奪う謎の者達に大魔術師とメリベルが襲われてしまう。

魔廻を奪おうとする者達は何者なのか。王子との婚約が隠されている訳と、重大な秘密を抱える大魔術師の正体が、メリベルの記憶に導かれ、やがて世界の始まりへと繋がっていく。

登場人物

・メリベル・アークトュラス 17歳、アークトゥラス侯爵の一人娘。ジャスパーの婚約者。

・ジャスパー・オリオン 17歳、第一王子。メリベルの婚約者。

・イーライ 学園の園芸員。

クレイシー・クレリック 17歳、クレリック侯爵の一人娘。

・リーヴァイ・ブルーマー 18歳、ブルーマー子爵家の嫡男でジャスパーの側近。

・アイザック・スチュアート 17歳、スチュアート侯爵の嫡男でジャスパーの側近。

・ノア・ワード 18歳、ワード騎士団長の息子でジャスパーの従騎士。

・シア・ガイザー 17歳、ガイザー男爵の娘でメリベルの友人。

・マイロ 17歳、メリベルの友人。

魔素→世界に漂っている物質。触れれば精神を侵され、生き物は主に凶暴化し魔獣となる。

魔廻→体内にある魔廻(まかい)と呼ばれる器官、魔素を取り込み貯める事が出来る。魔術師はこの器官がある事が必須。

ソル神とルナ神→太陽と月の男女神が魔素で満ちた混沌の大地に現れ、世界を二つに分けて浄化した。ソル神は昼間を、ルナ神は夜を受け持った。

星織りの歌【完結】

しょこら

恋愛

四枚羽根の少女フィリアは幼なじみの少年ランディスと約束をした。「わたし、絶対に星織姫になる!」「じゃあ、僕は近衛になってフィリアを護る」有翼の人々が住む青く美しいエレミアの星には、通常なら二枚の羽根を持って生まれてくるが、まれに四枚の羽根を持って生まれてくる少女たちがいた。彼女たちは星を護る女神となるべく修行し、星杖の選定を受けて女神「星織姫」となる。歌の力で星のバランスを保ち、安定させるのだ。フィリアはランディスの守護の元、もう一人の候補であるクレアとともに星織姫を目指す。だが《セラフィム》を名乗る刺客たちに襲われる中、星織姫を目指す候補の末路を聞かされ、衝撃を受ける。

星織姫を諦めたくない!でもランディスも失いたくない。大きく揺れながら、フィリアは決断していく。

結婚式をボイコットした王女

椿森

恋愛

請われて隣国の王太子の元に嫁ぐこととなった、王女のナルシア。

しかし、婚姻の儀の直前に王太子が不貞とも言える行動をしたためにボイコットすることにした。もちろん、婚約は解消させていただきます。

※初投稿のため生暖か目で見てくださると幸いです※

1/9:一応、本編完結です。今後、このお話に至るまでを書いていこうと思います。

1/17:王太子の名前を修正しました!申し訳ございませんでした···( ´ཫ`)

身代わりーダイヤモンドのように

Rj

恋愛

恋人のライアンには想い人がいる。その想い人に似ているから私を恋人にした。身代わりは本物にはなれない。

恋人のミッシェルが身代わりではいられないと自分のもとを去っていった。彼女の心に好きという言葉がとどかない。

お互い好きあっていたが破れた恋の話。

一話完結でしたが二話を加え全三話になりました。(6/24変更)

引きこもり少女、御子になる~お世話係は過保護な王子様~

浅海 景

恋愛

オッドアイで生まれた透花は家族から厄介者扱いをされて引きこもりの生活を送っていた。ある日、双子の姉に突き飛ばされて頭を強打するが、目を覚ましたのは見覚えのない場所だった。ハウゼンヒルト神聖国の王子であるフィルから、世界を救う御子(みこ)だと告げられた透花は自分には無理だと否定するが、御子であるかどうかを判断するために教育を受けることに。

御子至上主義なフィルは透花を大切にしてくれるが、自分が御子だと信じていない透花はフィルの優しさは一時的なものだと自分に言い聞かせる。

「きっといつかはこの人もまた自分に嫌悪し離れていくのだから」

自己肯定感ゼロの少女が過保護な王子や人との関わりによって、徐々に自分を取り戻す物語。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる