お気に入りに追加

305

あなたにおすすめの小説

そして乙女ゲームは始まらなかった

お好み焼き

恋愛

気付いたら9歳の悪役令嬢に転生してました。前世でプレイした乙女ゲームの悪役キャラです。悪役令嬢なのでなにか悪さをしないといけないのでしょうか?しかし私には誰かをいじめる趣味も性癖もありません。むしろ苦しんでいる人を見ると胸が重くなります。

一体私は何をしたらいいのでしょうか?

村娘になった悪役令嬢

枝豆@敦騎

恋愛

父が連れてきた妹を名乗る少女に出会った時、公爵令嬢スザンナは自分の前世と妹がヒロインの乙女ゲームの存在を思い出す。

ゲームの知識を得たスザンナは自分が将来妹の殺害を企てる事や自分が父の実子でない事を知り、身分を捨て母の故郷で平民として暮らすことにした。

村娘になった少女が行き倒れを拾ったり、ヒロインに連れ戻されそうになったり、悪役として利用されそうになったりしながら最後には幸せになるお話です。

※他サイトにも掲載しています。(他サイトに投稿したものと異なっている部分があります)

アルファポリスのみ後日談投稿しております。

目が覚めたら夫と子供がいました

青井陸

恋愛

とある公爵家の若い公爵夫人、シャルロットが毒の入ったのお茶を飲んで倒れた。

1週間寝たきりのシャルロットが目を覚ましたとき、幼い可愛い男の子がいた。

「…お母様?よかった…誰か!お母様が!!!!」

「…あなた誰?」

16歳で政略結婚によって公爵家に嫁いだ、元伯爵令嬢のシャルロット。

シャルロットは一目惚れであったが、夫のハロルドは結婚前からシャルロットには冷たい。

そんな関係の二人が、シャルロットが毒によって記憶をなくしたことにより少しずつ変わっていく。

なろう様でも同時掲載しています。

めんどくさいが口ぐせになった令嬢らしからぬわたくしを、いいかげん婚約破棄してくださいませ。

hoo

恋愛

ほぅ……(溜息)

前世で夢中になってプレイしておりました乙ゲーの中で、わたくしは男爵の娘に婚約者である皇太子さまを奪われそうになって、あらゆる手を使って彼女を虐め抜く悪役令嬢でございました。

ですのに、どういうことでございましょう。

現実の世…と申していいのかわかりませぬが、この世におきましては、皇太子さまにそのような恋人は未だに全く存在していないのでございます。

皇太子さまも乙ゲーの彼と違って、わたくしに大変にお優しいですし、第一わたくし、皇太子さまに恋人ができましても、その方を虐め抜いたりするような下品な品性など持ち合わせてはおりませんの。潔く身を引かせていただくだけでございますわ。

ですけど、もし本当にあの乙ゲーのようなエンディングがあるのでしたら、わたくしそれを切に望んでしまうのです。婚約破棄されてしまえば、わたくしは晴れて自由の身なのですもの。もうこれまで辿ってきた帝王教育三昧の辛いイバラの道ともおさらばになるのですわ。ああなんて素晴らしき第二の人生となりますことでしょう。

ですから、わたくし決めました。あの乙ゲーをこの世界で実現すると。

そうです。いまヒロインが不在なら、わたくしが用意してしまえばよろしいのですわ。そして皇太子さまと恋仲になっていただいて、わたくしは彼女にお茶などをちょっとひっかけて差し上げたりすればいいのですよね。

さあ始めますわよ。

婚約破棄をめざして、人生最後のイバラの道行きを。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

ヒロインサイドストーリー始めました

『めんどくさいが口ぐせになった公爵令嬢とお友達になりたいんですが。』

↑ 統合しました

悪役令嬢、第四王子と結婚します!

水魔沙希

恋愛

私・フローディア・フランソワーズには前世の記憶があります。定番の乙女ゲームの悪役転生というものです。私に残された道はただ一つ。破滅フラグを立てない事!それには、手っ取り早く同じく悪役キャラになってしまう第四王子を何とかして、私の手中にして、シナリオブレイクします!

小説家になろう様にも、書き起こしております。

皇太子の子を妊娠した悪役令嬢は逃げることにした

葉柚

恋愛

皇太子の子を妊娠した悪役令嬢のレイチェルは幸せいっぱいに暮らしていました。

でも、妊娠を切っ掛けに前世の記憶がよみがえり、悪役令嬢だということに気づいたレイチェルは皇太子の前から逃げ出すことにしました。

本編完結済みです。時々番外編を追加します。

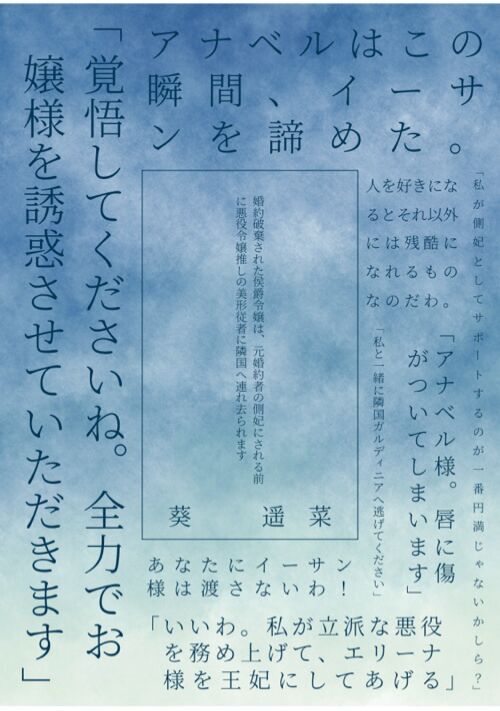

婚約破棄された侯爵令嬢は、元婚約者の側妃にされる前に悪役令嬢推しの美形従者に隣国へ連れ去られます

葵 遥菜

恋愛

アナベル・ハワード侯爵令嬢は婚約者のイーサン王太子殿下を心から慕い、彼の伴侶になるための勉強にできる限りの時間を費やしていた。二人の仲は順調で、結婚の日取りも決まっていた。

しかし、王立学園に入学したのち、イーサン王太子は真実の愛を見つけたようだった。

お相手はエリーナ・カートレット男爵令嬢。

二人は相思相愛のようなので、アナベルは将来王妃となったのち、彼女が側妃として召し上げられることになるだろうと覚悟した。

「悪役令嬢、アナベル・ハワード! あなたにイーサン様は渡さない――!」

アナベルはエリーナから「悪」だと断じられたことで、自分の存在が二人の邪魔であることを再認識し、エリーナが王妃になる道はないのかと探り始める――。

「エリーナ様を王妃に据えるにはどうしたらいいのかしらね、エリオット?」

「一つだけ方法がございます。それをお教えする代わりに、私と約束をしてください」

「どんな約束でも守るわ」

「もし……万が一、王太子殿下がアナベル様との『婚約を破棄する』とおっしゃったら、私と一緒に隣国ガルディニアへ逃げてください」

これは、悪役令嬢を溺愛する従者が合法的に推しを手に入れる物語である。

※タイトル通りのご都合主義なお話です。

※他サイトにも投稿しています。

転生者はチートな悪役令嬢になりました〜私を死なせた貴方を許しません〜

みおな

恋愛

私が転生したのは、乙女ゲームの世界でした。何ですか?このライトノベル的な展開は。

しかも、転生先の悪役令嬢は公爵家の婚約者に冤罪をかけられて、処刑されてるじゃないですか。

冗談は顔だけにして下さい。元々、好きでもなかった婚約者に、何で殺されなきゃならないんですか!

わかりました。私が転生したのは、この悪役令嬢を「救う」ためなんですね?

それなら、ついでに公爵家との婚約も回避しましょう。おまけで貴方にも仕返しさせていただきますね?

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる