90 / 94

本当の始まり

イザベル・ラウエニア公爵令嬢

しおりを挟む

私はティーナに秘密にしている事がある。秘密にしたい訳では無いのだが、彼女に話す事が私には出来ない。

話しは遡る。私がヘンリー様の婚約者になる事が決まった時に、王妃になる者を守ってきた家系があると聞かされた。

サーキス・コーリアス、彼はその家系の人間だ。

ティーナは彼を白蛇と呼んでいるが、彼は幼い頃から白蛇だった。

青白い肌に蛇のような目、黒い髪はベタッと顔に張り付き、しかも愛想が全く無い。こちらから挨拶したのに、目も合わさず素っ気なく返された。

私の彼の第一印象は最悪だった。

そんな彼に四六時中見張られて、私は気がおかしくなりそうだった。

淑女教育に王妃教育、息つく暇も無い忙しい日々、そして白蛇の監視、、。

私はヘンリー様への愛だけを支えにあの頃生きていた。

あの頃の自分に会えるなら、平手でもかまして目を開かせてやりたい。

今考えればFクラスに入るなど、王妃になる人間としてあり得なかったのだ。

私はティーナに感謝しても感謝し切れない。

もしあの時ティーナに会っていなかったら、私は劣等感を抱え、権力を振りかざすだけの最悪な女になっていただろう。

学園へ通い出すと、サーキスも四六時中私を見張る事が出来なくなったので、3人でローテーションを組んで私を見張る事になった。

サーキス以外の人間はどこで見張っているのかも分からないほど影の薄い人ばかり。私は少しホッとした。

マリア・クレメンティーは学園に入る少し前からなぜかサーキスに近付いていたらしい。

彼の報告は毎日マリアの話しばかりになった。

ヘンリー様を奪おうとする私の敵に、心を奪われてどうするのだと足蹴にしたが、彼は目を覚まさなかった。

報告だけはキチンとして来いと命令し、私は放っておく事にした。

しばらくすると、マリアはサーキスにティーナに近付くよう命令した。しかも自分が好意を持っているように近付けと言ってきたらしい。

私はティーナにサーキスの事を話そうとしたが、話せなかった。

この時初めてサーキスの事を誰にも話せない事を知ったのだ。話そうとすると声が出なくなる。手紙に書こうとすると手が震え何も書けない。

しかし、元々サーキスの事を知っているお父様や古くからラウエニア家に仕えている従者には話せる。

私はサーキスに聞いた。

「一体これは?」

サーキスは今頃気付いたのかと馬鹿にしたような顔で見てきた。

「婚約した時に署名をさせられたでしょう。あの紙には目に見えない約束事が書かれていたんです。外に漏れたら困る事が話せなくなる。他にも書かれていたかもしれませんが、俺が聞かされているのはそれだけです。」

「聞かされている?誰に?」

「言えません。言えたとしても危険過ぎるので話しませんが。」

彼の顔を見た。白蛇は珍しく真面目な顔をしていた。コイツは大体私を馬鹿にした顔をしている。

「分かったわ。私の周りに危険が及んでもいけないわ。今は諦めます。」

私に呪いのような魔法がかけられていると知って数日、サーキスが泣きながら帰って来た。白蛇が泣いても可哀想には思わないが、一応理由を聞く。

「何なの?」

「マリア様は私を愛してなどいなかったのです、、。」

「、、そうでしょうね。」

白蛇に睨まれる。

「しかし、俺の事を可愛いとおっしゃったのです。」

私は笑いそうになって口を押さえた。

「それにしても何で急に?マリアさんに何か言われたの?」

「、、、、いえ。クリスティーナ様と一緒にいる事で気付いたのです。彼女は私の事を可愛いという目で見てくれる。その目とマリア様の目を比べたのです。全然違うと、、あまりにも違うと私は気付いてしまったのです。」

大の男がワンワンと泣き始めた。さすがはティーナだ。白蛇まで手懐けたか。まぁこれで、ティーナにサーキスの事を話さなくても問題無くなったかなと私は安心した。

ちなみに私はサーキスを放置したが、ティーナに慰めてくれたようだ。一部始終を私はシャルロットと見た。彼女は女神なのかもしれない。

ある日、サーキスが話しがあると言って真面目な顔で座った。私は立っているのだが、彼は床に正座している。

「何なの?何で床なの?」

「お話しがあります。」

「何の?」

「、、、俺はイザベル様に話していない事があります。いや、話せないので今も全て話す訳では無いのですが、、。」

私は彼に厳しい顔を向けた。

「分かったから話しなさい!」

「俺達コーリアス家の人間は、国より命を受けて主人になる方に支えます。主に王妃や将来王妃になる方です。」

私は頷いた。

「では国よりとは?」

彼は私に聞いてきた。

「、、、陛下でしょう?」

「違います。」

陛下のお父様とお母様は2人とも若くで亡くなっている。陛下が違うとなると、私には分からなかった。

「答えは言えません。しかし、陛下より偉い立場の人間がいる。それだけは伝えておきます。」

「陛下より偉い立場の人間、、。」

「その方を知っているのは、陛下とコーリアス家の王妃、王妃候補を守る者だけ。」

私はゴクリと喉を鳴らした。恐ろしい何かが城にいる、、想像も付かない。

「俺は今日その方に呼び出されました。要らなくなった者がいるから殺せと。」

「殺す?あなたが?」

「はい。」

「誰を?」

私の額から汗が流れた。心臓がうるさいぐらいに鳴っている。

「ヘンリー殿下です。」

「なっ!!??」

私は驚き過ぎてそれ以上声が出なかった。

「自殺に見せかけて毒殺しろと。」

私はやめさせようとお父様の元へ走ろうとした。その途端心臓に痛み走る。息も出来ない。

私が真っ青になり倒れると、サーキスに抱き抱えベッドへと連れて行かれた。

「周りには話せません。話せばあなただけじゃなく、あなたに関わった全ての人間が死にます。」

青白い顔で私は彼を見つめるしかできない。

「俺も断れば一族全員皆殺しでしょう。断る事は出来ない。今から行きます。」

私は声を絞り出した。

「陛下は?」

「知っています。しかし陛下にもどうする事も出来ない。陛下よりヘンリーに俺が来る事が告げられているでしょう。婚約者がイザベル様からマリア様に変わったと。そして婚約者をコーリアス家の人間が代々守ってきたと。俺はヘンリーに挨拶に行く事になっています。」

「、、、そんな。」

「陛下は国民全員を人質に取られているようなものです。自分の子供が死ぬ事になろうが、自分が死ぬ事になろうが逆らう事は出来ないのです。」

サーキスは踵を返した。

「行って参ります。ヘンリーが死ねば、あなたは婚約者では無くなる。これでお別れです。あっ、でももしニコラスの婚約者になればまたよろしくお願いします。」

「、、ふざけないで、、お願い行かないで。ヘンリー様を殺さないで、、。」

私は必死で彼に語りかける。しかし彼はこちらを向く事は無かった。

「俺に選択の余地など無いのです。」

そう言うと彼は部屋から出て行った。

私は誰かに助けを求めようとする度に心臓を掴まれたような痛み、そして呼吸も出来なくなり床に転がった。

泣き過ぎて全身の水分が無くなってしまったかのようだった。

どれほど経ったのだろうか、メイドが私を見つけた頃には私は気絶していた。

そして起きた時に聞かされたのは、ヘンリー様とマリアさん、2人の死だった。

サーキスは戻って来なかった。

2人の死の真相が分からないまま、ヘンリー様の葬式を迎えた。

何も食べれず何も飲めず、私は涙が枯れ果て葬式では一滴の涙も出なかった。

マリアさんの葬式でも同じだ。

見兼ねたお父様が病院に私を入院させた。

点滴を打たれながらボンヤリしていると、暗闇の中からサーキスが現れる。

「私も殺しに来たの?」

彼は首を振った。

「こんな所でいて良いのですか?」

「どういう意味?」

「陛下が動きました。巻き込まれたのはクリスティーナ様。」

私は目を見開く。

「あなたはまた大切な人を失うのですか?俺は彼女の元へ向かいます。」

私は一瞬も悩まない。点滴を引き千切り立ち上がった。

「ふらつくわ。私をおんぶしなさい!ティーナの元へ連れて行って!」

偉そうに彼に命令する。

「はい。我が主人。それでこそイザベル様です。」

話しは遡る。私がヘンリー様の婚約者になる事が決まった時に、王妃になる者を守ってきた家系があると聞かされた。

サーキス・コーリアス、彼はその家系の人間だ。

ティーナは彼を白蛇と呼んでいるが、彼は幼い頃から白蛇だった。

青白い肌に蛇のような目、黒い髪はベタッと顔に張り付き、しかも愛想が全く無い。こちらから挨拶したのに、目も合わさず素っ気なく返された。

私の彼の第一印象は最悪だった。

そんな彼に四六時中見張られて、私は気がおかしくなりそうだった。

淑女教育に王妃教育、息つく暇も無い忙しい日々、そして白蛇の監視、、。

私はヘンリー様への愛だけを支えにあの頃生きていた。

あの頃の自分に会えるなら、平手でもかまして目を開かせてやりたい。

今考えればFクラスに入るなど、王妃になる人間としてあり得なかったのだ。

私はティーナに感謝しても感謝し切れない。

もしあの時ティーナに会っていなかったら、私は劣等感を抱え、権力を振りかざすだけの最悪な女になっていただろう。

学園へ通い出すと、サーキスも四六時中私を見張る事が出来なくなったので、3人でローテーションを組んで私を見張る事になった。

サーキス以外の人間はどこで見張っているのかも分からないほど影の薄い人ばかり。私は少しホッとした。

マリア・クレメンティーは学園に入る少し前からなぜかサーキスに近付いていたらしい。

彼の報告は毎日マリアの話しばかりになった。

ヘンリー様を奪おうとする私の敵に、心を奪われてどうするのだと足蹴にしたが、彼は目を覚まさなかった。

報告だけはキチンとして来いと命令し、私は放っておく事にした。

しばらくすると、マリアはサーキスにティーナに近付くよう命令した。しかも自分が好意を持っているように近付けと言ってきたらしい。

私はティーナにサーキスの事を話そうとしたが、話せなかった。

この時初めてサーキスの事を誰にも話せない事を知ったのだ。話そうとすると声が出なくなる。手紙に書こうとすると手が震え何も書けない。

しかし、元々サーキスの事を知っているお父様や古くからラウエニア家に仕えている従者には話せる。

私はサーキスに聞いた。

「一体これは?」

サーキスは今頃気付いたのかと馬鹿にしたような顔で見てきた。

「婚約した時に署名をさせられたでしょう。あの紙には目に見えない約束事が書かれていたんです。外に漏れたら困る事が話せなくなる。他にも書かれていたかもしれませんが、俺が聞かされているのはそれだけです。」

「聞かされている?誰に?」

「言えません。言えたとしても危険過ぎるので話しませんが。」

彼の顔を見た。白蛇は珍しく真面目な顔をしていた。コイツは大体私を馬鹿にした顔をしている。

「分かったわ。私の周りに危険が及んでもいけないわ。今は諦めます。」

私に呪いのような魔法がかけられていると知って数日、サーキスが泣きながら帰って来た。白蛇が泣いても可哀想には思わないが、一応理由を聞く。

「何なの?」

「マリア様は私を愛してなどいなかったのです、、。」

「、、そうでしょうね。」

白蛇に睨まれる。

「しかし、俺の事を可愛いとおっしゃったのです。」

私は笑いそうになって口を押さえた。

「それにしても何で急に?マリアさんに何か言われたの?」

「、、、、いえ。クリスティーナ様と一緒にいる事で気付いたのです。彼女は私の事を可愛いという目で見てくれる。その目とマリア様の目を比べたのです。全然違うと、、あまりにも違うと私は気付いてしまったのです。」

大の男がワンワンと泣き始めた。さすがはティーナだ。白蛇まで手懐けたか。まぁこれで、ティーナにサーキスの事を話さなくても問題無くなったかなと私は安心した。

ちなみに私はサーキスを放置したが、ティーナに慰めてくれたようだ。一部始終を私はシャルロットと見た。彼女は女神なのかもしれない。

ある日、サーキスが話しがあると言って真面目な顔で座った。私は立っているのだが、彼は床に正座している。

「何なの?何で床なの?」

「お話しがあります。」

「何の?」

「、、、俺はイザベル様に話していない事があります。いや、話せないので今も全て話す訳では無いのですが、、。」

私は彼に厳しい顔を向けた。

「分かったから話しなさい!」

「俺達コーリアス家の人間は、国より命を受けて主人になる方に支えます。主に王妃や将来王妃になる方です。」

私は頷いた。

「では国よりとは?」

彼は私に聞いてきた。

「、、、陛下でしょう?」

「違います。」

陛下のお父様とお母様は2人とも若くで亡くなっている。陛下が違うとなると、私には分からなかった。

「答えは言えません。しかし、陛下より偉い立場の人間がいる。それだけは伝えておきます。」

「陛下より偉い立場の人間、、。」

「その方を知っているのは、陛下とコーリアス家の王妃、王妃候補を守る者だけ。」

私はゴクリと喉を鳴らした。恐ろしい何かが城にいる、、想像も付かない。

「俺は今日その方に呼び出されました。要らなくなった者がいるから殺せと。」

「殺す?あなたが?」

「はい。」

「誰を?」

私の額から汗が流れた。心臓がうるさいぐらいに鳴っている。

「ヘンリー殿下です。」

「なっ!!??」

私は驚き過ぎてそれ以上声が出なかった。

「自殺に見せかけて毒殺しろと。」

私はやめさせようとお父様の元へ走ろうとした。その途端心臓に痛み走る。息も出来ない。

私が真っ青になり倒れると、サーキスに抱き抱えベッドへと連れて行かれた。

「周りには話せません。話せばあなただけじゃなく、あなたに関わった全ての人間が死にます。」

青白い顔で私は彼を見つめるしかできない。

「俺も断れば一族全員皆殺しでしょう。断る事は出来ない。今から行きます。」

私は声を絞り出した。

「陛下は?」

「知っています。しかし陛下にもどうする事も出来ない。陛下よりヘンリーに俺が来る事が告げられているでしょう。婚約者がイザベル様からマリア様に変わったと。そして婚約者をコーリアス家の人間が代々守ってきたと。俺はヘンリーに挨拶に行く事になっています。」

「、、、そんな。」

「陛下は国民全員を人質に取られているようなものです。自分の子供が死ぬ事になろうが、自分が死ぬ事になろうが逆らう事は出来ないのです。」

サーキスは踵を返した。

「行って参ります。ヘンリーが死ねば、あなたは婚約者では無くなる。これでお別れです。あっ、でももしニコラスの婚約者になればまたよろしくお願いします。」

「、、ふざけないで、、お願い行かないで。ヘンリー様を殺さないで、、。」

私は必死で彼に語りかける。しかし彼はこちらを向く事は無かった。

「俺に選択の余地など無いのです。」

そう言うと彼は部屋から出て行った。

私は誰かに助けを求めようとする度に心臓を掴まれたような痛み、そして呼吸も出来なくなり床に転がった。

泣き過ぎて全身の水分が無くなってしまったかのようだった。

どれほど経ったのだろうか、メイドが私を見つけた頃には私は気絶していた。

そして起きた時に聞かされたのは、ヘンリー様とマリアさん、2人の死だった。

サーキスは戻って来なかった。

2人の死の真相が分からないまま、ヘンリー様の葬式を迎えた。

何も食べれず何も飲めず、私は涙が枯れ果て葬式では一滴の涙も出なかった。

マリアさんの葬式でも同じだ。

見兼ねたお父様が病院に私を入院させた。

点滴を打たれながらボンヤリしていると、暗闇の中からサーキスが現れる。

「私も殺しに来たの?」

彼は首を振った。

「こんな所でいて良いのですか?」

「どういう意味?」

「陛下が動きました。巻き込まれたのはクリスティーナ様。」

私は目を見開く。

「あなたはまた大切な人を失うのですか?俺は彼女の元へ向かいます。」

私は一瞬も悩まない。点滴を引き千切り立ち上がった。

「ふらつくわ。私をおんぶしなさい!ティーナの元へ連れて行って!」

偉そうに彼に命令する。

「はい。我が主人。それでこそイザベル様です。」

0

お気に入りに追加

301

あなたにおすすめの小説

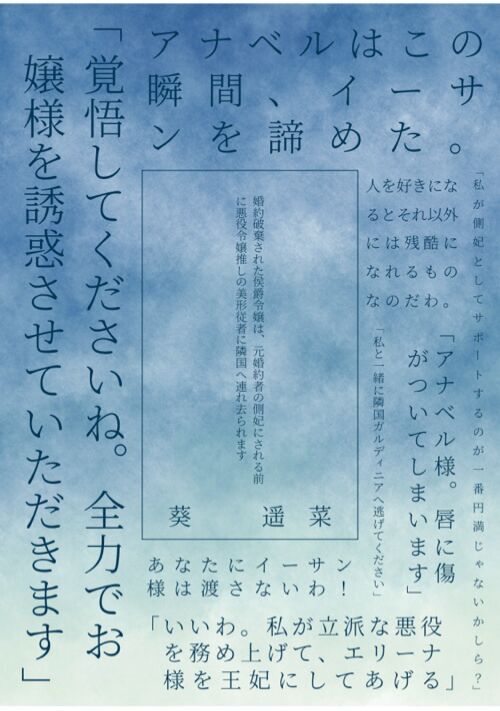

婚約破棄された侯爵令嬢は、元婚約者の側妃にされる前に悪役令嬢推しの美形従者に隣国へ連れ去られます

葵 遥菜

恋愛

アナベル・ハワード侯爵令嬢は婚約者のイーサン王太子殿下を心から慕い、彼の伴侶になるための勉強にできる限りの時間を費やしていた。二人の仲は順調で、結婚の日取りも決まっていた。

しかし、王立学園に入学したのち、イーサン王太子は真実の愛を見つけたようだった。

お相手はエリーナ・カートレット男爵令嬢。

二人は相思相愛のようなので、アナベルは将来王妃となったのち、彼女が側妃として召し上げられることになるだろうと覚悟した。

「悪役令嬢、アナベル・ハワード! あなたにイーサン様は渡さない――!」

アナベルはエリーナから「悪」だと断じられたことで、自分の存在が二人の邪魔であることを再認識し、エリーナが王妃になる道はないのかと探り始める――。

「エリーナ様を王妃に据えるにはどうしたらいいのかしらね、エリオット?」

「一つだけ方法がございます。それをお教えする代わりに、私と約束をしてください」

「どんな約束でも守るわ」

「もし……万が一、王太子殿下がアナベル様との『婚約を破棄する』とおっしゃったら、私と一緒に隣国ガルディニアへ逃げてください」

これは、悪役令嬢を溺愛する従者が合法的に推しを手に入れる物語である。

※タイトル通りのご都合主義なお話です。

※他サイトにも投稿しています。

目が覚めたら夫と子供がいました

青井陸

恋愛

とある公爵家の若い公爵夫人、シャルロットが毒の入ったのお茶を飲んで倒れた。

1週間寝たきりのシャルロットが目を覚ましたとき、幼い可愛い男の子がいた。

「…お母様?よかった…誰か!お母様が!!!!」

「…あなた誰?」

16歳で政略結婚によって公爵家に嫁いだ、元伯爵令嬢のシャルロット。

シャルロットは一目惚れであったが、夫のハロルドは結婚前からシャルロットには冷たい。

そんな関係の二人が、シャルロットが毒によって記憶をなくしたことにより少しずつ変わっていく。

なろう様でも同時掲載しています。

村娘になった悪役令嬢

枝豆@敦騎

恋愛

父が連れてきた妹を名乗る少女に出会った時、公爵令嬢スザンナは自分の前世と妹がヒロインの乙女ゲームの存在を思い出す。

ゲームの知識を得たスザンナは自分が将来妹の殺害を企てる事や自分が父の実子でない事を知り、身分を捨て母の故郷で平民として暮らすことにした。

村娘になった少女が行き倒れを拾ったり、ヒロインに連れ戻されそうになったり、悪役として利用されそうになったりしながら最後には幸せになるお話です。

※他サイトにも掲載しています。(他サイトに投稿したものと異なっている部分があります)

アルファポリスのみ後日談投稿しております。

私の婚約者は6人目の攻略対象者でした

みかん桜(蜜柑桜)

恋愛

王立学園の入学式。主人公のクラウディアは婚約者と共に講堂に向かっていた。

すると「きゃあ!」と、私達の行く手を阻むように、髪色がピンクの女生徒が転けた。『バターン』って効果音が聞こえてきそうな見事な転け方で。

そういえば前世、異世界を舞台にした物語のヒロインはピンク色が定番だった。

確か…入学式の日に学園で迷って攻略対象者に助けられたり、攻略対象者とぶつかって転けてしまったところを手を貸してもらったり…っていうのが定番の出会いイベントよね。

って……えっ!? ここってもしかして乙女ゲームの世界なの!?

ヒロイン登場に驚きつつも、婚約者と共に無意識に攻略対象者のフラグを折っていたクラウディア。

そんなクラウディアが幸せになる話。

※本編完結済※番外編更新中

【完結】死がふたりを分かつとも

杜野秋人

恋愛

「捕らえよ!この女は地下牢へでも入れておけ!」

私の命を受けて会場警護の任に就いていた騎士たちが動き出し、またたく間に驚く女を取り押さえる。そうして引っ立てられ連れ出される姿を見ながら、私は心の中だけでそっと安堵の息を吐く。

ああ、やった。

とうとうやり遂げた。

これでもう、彼女を脅かす悪役はいない。

私は晴れて、彼女を輝かしい未来へ進ませることができるんだ。

自分が前世で大ヒットしてTVアニメ化もされた、乙女ゲームの世界に転生していると気づいたのは6歳の時。以来、前世での最推しだった悪役令嬢を救うことが人生の指針になった。

彼女は、悪役令嬢は私の婚約者となる。そして学園の卒業パーティーで断罪され、どのルートを辿っても悲惨な最期を迎えてしまう。

それを回避する方法はただひとつ。本来なら初回クリア後でなければ解放されない“悪役令嬢ルート”に進んで、“逆ざまあ”でクリアするしかない。

やれるかどうか何とも言えない。

だがやらなければ彼女に待っているのは“死”だ。

だから彼女は、メイン攻略対象者の私が、必ず救う⸺!

◆男性(王子)主人公の乙女ゲーもの。主人公は転生者です。

詳しく設定を作ってないので、固有名詞はありません。

◆全10話で完結予定。毎日1話ずつ投稿します。

1話あたり2000字〜3000字程度でサラッと読めます。

◆公開初日から恋愛ランキング入りしました!ありがとうございます!

◆この物語は小説家になろうでも同時投稿します。

悪役令嬢の居場所。

葉叶

恋愛

私だけの居場所。

他の誰かの代わりとかじゃなく

私だけの場所

私はそんな居場所が欲しい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※誤字脱字等あれば遠慮なく言ってください。

※感想はしっかりニヤニヤしながら読ませて頂いています。

※こんな話が見たいよ!等のリクエストも歓迎してます。

※完結しました!番外編執筆中です。

転生者はチートな悪役令嬢になりました〜私を死なせた貴方を許しません〜

みおな

恋愛

私が転生したのは、乙女ゲームの世界でした。何ですか?このライトノベル的な展開は。

しかも、転生先の悪役令嬢は公爵家の婚約者に冤罪をかけられて、処刑されてるじゃないですか。

冗談は顔だけにして下さい。元々、好きでもなかった婚約者に、何で殺されなきゃならないんですか!

わかりました。私が転生したのは、この悪役令嬢を「救う」ためなんですね?

それなら、ついでに公爵家との婚約も回避しましょう。おまけで貴方にも仕返しさせていただきますね?

【完結済】悪役になりきれなかったので、そろそろ引退したいと思います。

木嶋うめ香

恋愛

私、突然思い出しました。

前世は日本という国に住む高校生だったのです。

現在の私、乙女ゲームの世界に転生し、お先真っ暗な人生しかないなんて。

いっそ、悪役として散ってみましょうか?

悲劇のヒロイン気分な主人公を目指して書いております。

以前他サイトに掲載していたものに加筆しました。

サクッと読んでいただける内容です。

マリア→マリアーナに変更しました。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる