37 / 53

第三十七話 俺、……最低だな。

しおりを挟む

それから八年後。ウーノが女王と結婚し、彼専用の『別れさせ屋』は突如看板を下ろすこととなった。ウーノが飽きた女を側近のラウリが寝取る。この習慣が八年も続けられたのは、ウーノの意向だけでなくラウリの意思もそれなりに存在していたせいだ。主家に母を奪われた彼は、いつの間にか主の女を寝取ることに喜びを見出していた。ウーノの関心を引き留めようとする女を横から攫い、主一色だった頭のなかを自分の色に染め上げると底知れない勝利感に満たされたものだ。――なのに。

「もう寝取らなくていい」

そのセリフに唖然とするラウリに、ウーノは聖人君子のごとく微笑んだ。

「ラウリ。君もわたしと同じように、好きな子と結婚して所帯を持てばいいじゃないか。わたしたちはいつまでも十代じゃないんだ。大人にならないと」

晴れ晴れとクズを卒業したウーノの台詞は、頭では理解できても心が拒否した。結婚はパヤソン家存続のためにいずれはしなければならないが、少なくとも今ではない。なにより彼はまだ、唯一の相手を作ることが怖かった。世の中、大事なものほど、奪われ壊されてしまうのだから。

結局、彼はウーノ以外の男から女を一時的に借りるようになった。初めから人のモノなら、大切な存在にはなりえない。寝取りは趣味だったし、寝れば女の口は軽くなるから情報収集にも役立った。

それから、さらに四年。祖母が突然連れてきた十八歳のアンニーナは、何故か亡くなった母親によく似ていた。髪と瞳の色は違う。ラウリの母はもっと造作がはっきりしてわかりやすい銀髪の美女だったが、全体の雰囲気がよく似ている。ラウリのなかの、セピア色の薄れた記憶が一瞬で蘇った。

――祖母ちゃん、よく見つけて来たな。

彼の心は、我知らず躍る。この子を嫁にとは確かに言われたが、強要されたわけじゃない。アンニーナが気に入らなければ彼女に金を渡し、別の嫁ぎ先か勤め先を探してやることもできた。そうしなかったのは、ラウリが自らアンニーナを望んで妻にしたからだ。

ハシバミ色の大きな瞳が、小動物みたいで可愛らしかった。茶色のふわふわとした髪は彼女の柔らかい雰囲気にぴったりだ。青白いほどの肌はそのまま彼女の無垢さを表しているようで、だったら一生白いままでいてほしいとすら願った。貴族の娘と聞いたが、特有の我儘や傲慢さは微塵も感じられない。見た目は華奢で、何かの拍子に触れたら柔らかくて、無条件で守ってやりたくなった。

底なしの水差しが満ちていくようなありえない錯覚。彼女を見ているだけで、ラウリの乾いた心が潤うようだった。アンニーナと家族になるのが、何より嬉しい。小さな体が傷つかないように、ラウリの全身全霊で守って一生大切にしようと誓った。

一方、アンニーナは自分を恐れていた。陽気で人好きのする彼は他人に怯えられた記憶がなく、そんな相手から好意を持ってもらうにはどうしたらいいのか分からなかった。打ち解けたいのにうまくいかず、短気な性格からついぶっきらぼうな態度をとってしまう。それでも、いつかはアンニーナが心を開いてくれるようにと、彼なりに辛抱強く距離を測った。

そんなに愛おしい彼女を、どうして虐げるようになってしまったのか。

そう、あれは結婚式の席だった。披露宴で緊張しているアンニーナは、なんとも初々しくて可愛かった。祖母が用意した、デコルテを見せない古めかしいデザインのウエディングドレス。隠されれば隠されるほど、細い腰のラインや頼りない肩口が強調されて、ラウリは初夜が待ち遠しかった。

処女を抱いたことはなかった。うんと時間と手間をかけて、ラウリがアンニーナにぞっこんなこと、できれば自分も好きになってほしいと伝えよう。包み込んで抱きしめて、数多の夜を共に過ごそう。彼女との子どもならたくさん欲しい。それを考えると期待に胸が膨らんだ。だが今は、彼女が一刻も早く肩の力を抜けるように、自分が行かないと。

ところが、ラウリが到着する前に、主賓のウーノが彼女に声を掛けた。アンニーナは彼には怯えた態度を見せなかった。相手が王配というのに。それどころか、花が綻ぶような笑顔を浮かべ、リラックスして幸せそうにウーノと話していたのだ。ラウリの心に醜い嫉妬と強い疑惑が芽生えた瞬間だった。

――俺には見せたことのない笑顔。俺と結婚するのに、どうしてウーノに笑いかけるんだ? 俺よりウーノといるほうが安らげるのか?

わずかでも生じた猜疑心は、カビのように増殖する。

アンニーナはラウリではなく、もしかしたらウーノに嫁ぎたかったのではない? 彼女も没落したとはいえ、もともとは貴族だ。貴族の女は貴族の男と結婚したいに決まっている。ラウリは平民だ。お金に不自由させない自信はあるが、舞踏会や王宮には連れて行ってやれない。

醜い嫉妬がその考えを生み出したと分かっていても、初めての恋に翻弄されるラウリは冷静でいられなかった。危険な思考だと分かっていても、止まらない。亡き母に似ている妻。

――母と同じように、主家に奪われて壊される。

彼女が壊されたら、ラウリの心は跡形もないほど粉々になってしまう。披露宴中、ラウリは明るく振る舞いながらも、心の内はずっと不機嫌だった。その晩、相手が処女だというのに配慮も何もかも忘れた。彼女が自分を捨てていなくなる前に、ウーノたちに壊される前に、いっそ自分で壊してしまいたい。そんな気持ちで抱いてしまって、アンニーナの心と身体を手ひどく傷つけてしまった。せっかく、ラウリの気持を伝える初夜だったのに。

正気に返ったときにはもう遅かった。大事なものを壊したラウリは自分の心もまた壊してしまった。もう後戻りできない。罪悪感と自己嫌悪が蜘蛛の糸にかかった餌のようにラウリの全身を締め付け、捨て鉢になった彼は、ついにアンニーナにあんな言葉をかけてしまった。

「俺は、おまえ以外の女も抱くから」

煙草の白い煙越しに見た、絶望に染まった小さな顔は棺の中の母のそれに似ていた。坂を転がる石ころは、途中で止められない。それから彼女を見るたびに、痩せた母の死に顔が浮かぶようになった。ラウリは母に甘えられなかった悲しみと寂しさを克服していなかった。ただ、心の片隅にある古いトランクに手あたり次第に押し込め、鍵を掛けてまた転がしただけだ。あの最低の初夜で、ラウリはその鍵まで壊してしまった。

それからは、もう最悪だ。ラウリはただ似ているというだけの全く関係のないアンニーナを母親代わりにして、傍にいてくれなかった八年間の悲しみと孤独をぶつけ始めたのだ。母への膨大な恨みつらみは、結婚前アンニーナに抱いた純愛や慈しみを見事に押し流してしまった。

報復したかった。『母親』は子どものためなら自分を犠牲にする。理不尽なことも、当然ラウリのために耐えてほしかった。困らせたかった。何をしてもラウリから離れていかないことを確信したかった。

だから、敢えて女の快楽を教えなかったのだ。ただただ痛いだけのセックスを強要して、アンニーナの気力体力を削がせた。ラウリはそれを『人形のようだ』と罵った。自分でそう躾けたのもかかわらず。

その一方で自分は浮気を重ねた。アンニーナを苦しめて、泣かせて、自分のためにどこまで耐えられるか、試したかった。

――俺、……最低だな。

相手を傷つけ虐げながら、一方で愛され許されることを望んでいる。幼児のやることなら許されても、いい年の男がやるとただの暴力だ。彼は生まれて初めて自分という存在を殺したいと思った。これでは、母を苦しめ死に至らしめた先代のピエティラ侯爵と何も変わらない。

――こんなことに気が付くなら、いっそリーアの夫に殺されてしまえばよかった。

しかし、ラウリは生き残り、これから自分の犯した罪に向かい合わなければならない。

海底に沈んでいた意識が、一気に浮上する。明るい光が見えやけに騒がしいと目を開けたら「あなた、あなた」を何度も自分を呼ぶアンニーナの泣き顔が目に入った。

「もう寝取らなくていい」

そのセリフに唖然とするラウリに、ウーノは聖人君子のごとく微笑んだ。

「ラウリ。君もわたしと同じように、好きな子と結婚して所帯を持てばいいじゃないか。わたしたちはいつまでも十代じゃないんだ。大人にならないと」

晴れ晴れとクズを卒業したウーノの台詞は、頭では理解できても心が拒否した。結婚はパヤソン家存続のためにいずれはしなければならないが、少なくとも今ではない。なにより彼はまだ、唯一の相手を作ることが怖かった。世の中、大事なものほど、奪われ壊されてしまうのだから。

結局、彼はウーノ以外の男から女を一時的に借りるようになった。初めから人のモノなら、大切な存在にはなりえない。寝取りは趣味だったし、寝れば女の口は軽くなるから情報収集にも役立った。

それから、さらに四年。祖母が突然連れてきた十八歳のアンニーナは、何故か亡くなった母親によく似ていた。髪と瞳の色は違う。ラウリの母はもっと造作がはっきりしてわかりやすい銀髪の美女だったが、全体の雰囲気がよく似ている。ラウリのなかの、セピア色の薄れた記憶が一瞬で蘇った。

――祖母ちゃん、よく見つけて来たな。

彼の心は、我知らず躍る。この子を嫁にとは確かに言われたが、強要されたわけじゃない。アンニーナが気に入らなければ彼女に金を渡し、別の嫁ぎ先か勤め先を探してやることもできた。そうしなかったのは、ラウリが自らアンニーナを望んで妻にしたからだ。

ハシバミ色の大きな瞳が、小動物みたいで可愛らしかった。茶色のふわふわとした髪は彼女の柔らかい雰囲気にぴったりだ。青白いほどの肌はそのまま彼女の無垢さを表しているようで、だったら一生白いままでいてほしいとすら願った。貴族の娘と聞いたが、特有の我儘や傲慢さは微塵も感じられない。見た目は華奢で、何かの拍子に触れたら柔らかくて、無条件で守ってやりたくなった。

底なしの水差しが満ちていくようなありえない錯覚。彼女を見ているだけで、ラウリの乾いた心が潤うようだった。アンニーナと家族になるのが、何より嬉しい。小さな体が傷つかないように、ラウリの全身全霊で守って一生大切にしようと誓った。

一方、アンニーナは自分を恐れていた。陽気で人好きのする彼は他人に怯えられた記憶がなく、そんな相手から好意を持ってもらうにはどうしたらいいのか分からなかった。打ち解けたいのにうまくいかず、短気な性格からついぶっきらぼうな態度をとってしまう。それでも、いつかはアンニーナが心を開いてくれるようにと、彼なりに辛抱強く距離を測った。

そんなに愛おしい彼女を、どうして虐げるようになってしまったのか。

そう、あれは結婚式の席だった。披露宴で緊張しているアンニーナは、なんとも初々しくて可愛かった。祖母が用意した、デコルテを見せない古めかしいデザインのウエディングドレス。隠されれば隠されるほど、細い腰のラインや頼りない肩口が強調されて、ラウリは初夜が待ち遠しかった。

処女を抱いたことはなかった。うんと時間と手間をかけて、ラウリがアンニーナにぞっこんなこと、できれば自分も好きになってほしいと伝えよう。包み込んで抱きしめて、数多の夜を共に過ごそう。彼女との子どもならたくさん欲しい。それを考えると期待に胸が膨らんだ。だが今は、彼女が一刻も早く肩の力を抜けるように、自分が行かないと。

ところが、ラウリが到着する前に、主賓のウーノが彼女に声を掛けた。アンニーナは彼には怯えた態度を見せなかった。相手が王配というのに。それどころか、花が綻ぶような笑顔を浮かべ、リラックスして幸せそうにウーノと話していたのだ。ラウリの心に醜い嫉妬と強い疑惑が芽生えた瞬間だった。

――俺には見せたことのない笑顔。俺と結婚するのに、どうしてウーノに笑いかけるんだ? 俺よりウーノといるほうが安らげるのか?

わずかでも生じた猜疑心は、カビのように増殖する。

アンニーナはラウリではなく、もしかしたらウーノに嫁ぎたかったのではない? 彼女も没落したとはいえ、もともとは貴族だ。貴族の女は貴族の男と結婚したいに決まっている。ラウリは平民だ。お金に不自由させない自信はあるが、舞踏会や王宮には連れて行ってやれない。

醜い嫉妬がその考えを生み出したと分かっていても、初めての恋に翻弄されるラウリは冷静でいられなかった。危険な思考だと分かっていても、止まらない。亡き母に似ている妻。

――母と同じように、主家に奪われて壊される。

彼女が壊されたら、ラウリの心は跡形もないほど粉々になってしまう。披露宴中、ラウリは明るく振る舞いながらも、心の内はずっと不機嫌だった。その晩、相手が処女だというのに配慮も何もかも忘れた。彼女が自分を捨てていなくなる前に、ウーノたちに壊される前に、いっそ自分で壊してしまいたい。そんな気持ちで抱いてしまって、アンニーナの心と身体を手ひどく傷つけてしまった。せっかく、ラウリの気持を伝える初夜だったのに。

正気に返ったときにはもう遅かった。大事なものを壊したラウリは自分の心もまた壊してしまった。もう後戻りできない。罪悪感と自己嫌悪が蜘蛛の糸にかかった餌のようにラウリの全身を締め付け、捨て鉢になった彼は、ついにアンニーナにあんな言葉をかけてしまった。

「俺は、おまえ以外の女も抱くから」

煙草の白い煙越しに見た、絶望に染まった小さな顔は棺の中の母のそれに似ていた。坂を転がる石ころは、途中で止められない。それから彼女を見るたびに、痩せた母の死に顔が浮かぶようになった。ラウリは母に甘えられなかった悲しみと寂しさを克服していなかった。ただ、心の片隅にある古いトランクに手あたり次第に押し込め、鍵を掛けてまた転がしただけだ。あの最低の初夜で、ラウリはその鍵まで壊してしまった。

それからは、もう最悪だ。ラウリはただ似ているというだけの全く関係のないアンニーナを母親代わりにして、傍にいてくれなかった八年間の悲しみと孤独をぶつけ始めたのだ。母への膨大な恨みつらみは、結婚前アンニーナに抱いた純愛や慈しみを見事に押し流してしまった。

報復したかった。『母親』は子どものためなら自分を犠牲にする。理不尽なことも、当然ラウリのために耐えてほしかった。困らせたかった。何をしてもラウリから離れていかないことを確信したかった。

だから、敢えて女の快楽を教えなかったのだ。ただただ痛いだけのセックスを強要して、アンニーナの気力体力を削がせた。ラウリはそれを『人形のようだ』と罵った。自分でそう躾けたのもかかわらず。

その一方で自分は浮気を重ねた。アンニーナを苦しめて、泣かせて、自分のためにどこまで耐えられるか、試したかった。

――俺、……最低だな。

相手を傷つけ虐げながら、一方で愛され許されることを望んでいる。幼児のやることなら許されても、いい年の男がやるとただの暴力だ。彼は生まれて初めて自分という存在を殺したいと思った。これでは、母を苦しめ死に至らしめた先代のピエティラ侯爵と何も変わらない。

――こんなことに気が付くなら、いっそリーアの夫に殺されてしまえばよかった。

しかし、ラウリは生き残り、これから自分の犯した罪に向かい合わなければならない。

海底に沈んでいた意識が、一気に浮上する。明るい光が見えやけに騒がしいと目を開けたら「あなた、あなた」を何度も自分を呼ぶアンニーナの泣き顔が目に入った。

23

お気に入りに追加

977

あなたにおすすめの小説

【完結】一緒なら最強★ ~夫に殺された王太子妃は、姿を変えて暗躍します~

竜妃杏

恋愛

王太子妃のオフィーリアは、王太子の子を身に宿して幸せに暮らしていた。

だがある日、聖女リリスに夫を奪われれ、自分に不貞の濡れ衣を着せられて殺されてしまう。

夫とリリスに復讐を誓いながら死んだ……と思ったらなんと翌朝、義弟リチャードの婚約者・シャーロットになって目が覚めた!

入り込んでしまったシャーロットの記憶を頼りに、オフィーリアは奔走する。

義弟リチャードを助けるため、そして憎き二人に復讐するため、オフィーリアが周囲の人々を巻き込んで奮闘する物語です。

※前半はシリアス展開で残虐なシーンが出てきます。

後半はギャグテイストを含みます。

R15はその保険です。苦手な方はお気をつけて下さい。

皇帝陛下は皇妃を可愛がる~俺の可愛いお嫁さん、今日もいっぱい乱れてね?~

一ノ瀬 彩音

恋愛

ある国の皇帝である主人公は、とある理由から妻となったヒロインに毎日のように夜伽を命じる。

だが、彼女は恥ずかしいのか、いつも顔を真っ赤にして拒むのだ。

そんなある日、彼女はついに自分から求めるようになるのだが……。

※この物語はフィクションです。

R18作品ですので性描写など苦手なお方や未成年のお方はご遠慮下さい。

箱入り令嬢と秘蜜の遊戯 -無垢な令嬢は王太子の溺愛で甘く蕩ける-

瀬月 ゆな

恋愛

「二人だけの秘密だよ」

伯爵家令嬢フィオレンツィアは、二歳年上の婚約者である王太子アドルフォードを子供の頃から「お兄様」と呼んで慕っている。

大人たちには秘密で口づけを交わし、素肌を曝し、まだ身体の交わりこそはないけれど身も心も離れられなくなって行く。

だけどせっかく社交界へのデビューを果たしたのに、アドルフォードはフィオレンツィアが夜会に出ることにあまり良い顔をしない。

そうして、従姉の振りをして一人こっそりと列席した夜会で、他の令嬢と親しそうに接するアドルフォードを見てしまい――。

「君の身体は誰のものなのか散々教え込んだつもりでいたけれど、まだ躾けが足りなかったかな」

第14回恋愛小説大賞にエントリーしています。

もしも気に入って下さったなら応援投票して下さると嬉しいです!

表紙には灰梅由雪様(https://twitter.com/haiumeyoshiyuki)が描いて下さったイラストを使用させていただいております。

☆エピソード完結型の連載として公開していた同タイトルの作品を元に、一つの話に再構築したものです。

完全に独立した全く別の話になっていますので、こちらだけでもお楽しみいただけると思います。

サブタイトルの後に「☆」マークがついている話にはR18描写が含まれますが、挿入シーン自体は最後の方にしかありません。

「★」マークがついている話はヒーロー視点です。

「ムーンライトノベルズ」様でも公開しています。

あらぁ~貴方の子を孕んでしまいましたわ、えっ?私を妻にする気がない、でしたらこうさせて貰いますっ!

一ノ瀬 彩音

恋愛

公爵令嬢のメリシアには長々とお付き合いしている婚約者がいるのです。

その婚約者は王族でしかも第一王子なのですが、名をルヴァスと言い、私と彼は仲睦まじい以上のご関係。

しかし、ある日、私と彼が愛を育み肌と肌を重ね合わせ、

彼の体液を中へ出してもらうと私は妊娠してしまう。

妊娠した事を彼に伝え妻にして欲しいと言うと彼は乗り気ではなくて、

妻にする気がないと言われ私はある行動に出るしかない!

※この物語はフィクションです。

R18作品ですので性描写など苦手なお方や未成年のお方はご遠慮下さい。

追記

指摘箇所は修正したのです。

ずっと君のこと ──妻の不倫

家紋武範

大衆娯楽

鷹也は妻の彩を愛していた。彼女と一人娘を守るために休日すら出勤して働いた。

余りにも働き過ぎたために会社より長期休暇をもらえることになり、久しぶりの家族団らんを味わおうとするが、そこは非常に味気ないものとなっていた。

しかし、奮起して彩や娘の鈴の歓心を買い、ようやくもとの居場所を確保したと思った束の間。

医師からの検査の結果が「性感染症」。

鷹也には全く身に覚えがなかった。

※1話は約1000文字と少なめです。

※111話、約10万文字で完結します。

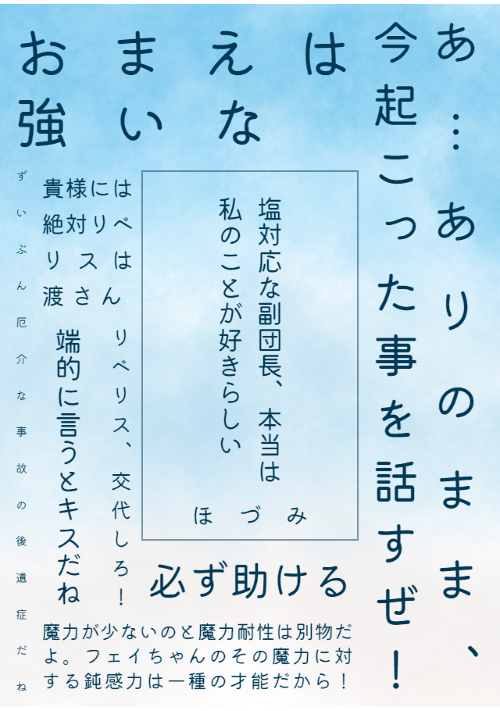

【R18】塩対応な副団長、本当は私のことが好きらしい

ほづみ

恋愛

騎士団の副団長グレアムは、事務官のフェイに塩対応する上司。魔法事故でそのグレアムと体が入れ替わってしまった! キスすれば一時的に元に戻るけれど、魔法石の影響が抜けるまではこのままみたい。その上、体が覚えているグレアムの気持ちが丸見えなんですけど!

上司だからとフェイへの気持ちを秘密にしていたのに、入れ替わりで何もかもバレたあげく開き直ったグレアムが、事務官のフェイをペロリしちゃうお話。ヒーローが片想い拗らせています。いつものようにふわふわ設定ですので、深く考えないでお付き合いください。

※大規模火災の描写が出てきます。苦手な方はご自衛をお願いします。

他サイトにも掲載しております。

2023/08/31 タイトル変更しました。

王太子ハロルドの淫らで優雅な王宮事件簿 ~背徳の王子はすべての愛を支配する~

月夜野繭

恋愛

「さぁ、私を凌辱せよ」

王太子ハロルドは一見地味で穏やかな好青年。けれど、閨では淫らで傲慢な支配者に豹変する。

いつものように腹心の近衛騎士たちへ見せつけながら妻を抱いていたハロルドだが、今夜は別のプレイを企んでいて――?

強烈なカリスマで周囲の人間を魅了し、淫蕩のかぎりを尽くす背徳の王子ハロルド。その日々を彩るいかがわしい事件をここに記録する。

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

※「背徳の王子は支配する」:男性4人、女性ひとりの複数プレイ(近衛騎士×王太子×王太子妃)

※「堕落の王子は耽溺する」:義父と嫁のNTRプレイ(辺境伯×義理の息子の妻←義理の息子)

※1話ごとの読み切りです。ハロルドにまつわる短編集として新作ができたら追加する予定……です。

※ムーンライトノベルズにも掲載しています。

婚約者を妹に奪われ、家出して薬師になった令嬢は王太子から溺愛される。

二位関りをん

恋愛

主人公ジャスミンの婚約者・ジョージはある日突然ジャスミンとの婚約を破棄し、ジャスミンの妹ジュナと新たに婚約を結んだ。根暗で束縛なジョージや家庭環境に内心嫌気が指していたジャスミンは、これを機に家を出て働く事を決める。

宮廷の薬師として働き始めたジャスミンを待っていたのは…ジャスミンを見初めた王太子・アダンからの甘い溺愛だった。

「今晩だけでもいいからさ、俺のものになってほしい」

妃の座には興味は無いジャスミンだったが、アダンから甘く囁かれながら、今日も密かに抱かれていく…

※印の話には性描写があります。

※表紙はAIpictorsで生成したイラストを使用しています。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる