28 / 44

傾く想い

しおりを挟む「おかえりなさいませ、おぼっちゃま!」

ブレア家に到着すると使用人総出で玄関まで迎えがあった。

ズラリと並ぶ使用人達が作る花道は寸分の狂いもないお辞儀で出来ており、自分の家ではありえない光景に圧倒されるティファニーの横でクリストファーは全面に苦笑を滲ませていた。

「出迎えはしなくていいって言っておいたはずだけど」

「坊ちゃまがレディを連れてこられるというのに出迎えもなしなどありえません! 何せ初めての事なのですから!」

「やめてくれ」

パツパツの燕尾服を身につけた真上を見上げた場所に顔がある大柄の男の体格に相当する大声に耳が痛いが、クリストファーの困った顔を見るのは初めて新鮮だった。

クリストファー・ブレアという男が使用人達からどれほど愛されているかはこれを見ればよくわかる。

「ティファニー・ヘザリントン様ですね?」

「は、はい。はじめまして。前回はご挨拶もせず失礼いたしました」

「とんでもございません。こちらこそ、お出迎えもせず大変失礼いたしました。ですが今日は前回の失敗を挽回させていただくために最高の料理をご用意させていただきましたのでご期待ください!」

前回はただのお茶会だったが、今日は夕食に招待された。

馬車の中でクリストファーは『お茶会なら何でもないんだけど、食事に招待するって言ったら何故か妙に張り切りだして。少しうるさいだろうけどごめんね』と話されていたが、この事だったのかと納得した。

「では、準備が出来次第お迎えにあがりますのでそれまで坊ちゃんのお部屋でごゆるりとお寛ぎください!」

「ありがとうございます」

「その坊ちゃんはやめてくれと言ったのに」

「坊ちゃんは坊ちゃんですから!」

どっちが使用人かわからないほど堂々としている男にティファニーは笑ってしまう。

パンパンッと男が手を叩いたのを合図に使用人達が一斉に動き始める。ダラダラ動く自分の家の使用人と違って自分達に与えられた役割が何なのか理解して動いているのがよくわかる。

小説の中に登場する【有能な使用人】というのはこういう家の使用人のことをいうのだと実感する。

「ごめんね、玄関からこんな状態で」

「いえ、素晴らしいですわ。どこを見ても眩しいほど磨かれていて、彼らの努力が見えます」

「朝から晩までよくやってくれるんだ。頭が上がらないよ」

使用人に頭が上がらないという王子はこの世に一体何人いるだろうかと数えてみたくなった。

使用人はその名の通り自分がしない事をさせるために雇い主が使用する人で、雇い主の命令であれば何でもする。金をもらっているのだから仕事をするのは当然だが、クリストファーの考えはそうではない。使用人達が動くのに〝当然〟という言葉は存在しなかった。

「坊ちゃんって呼ばれてるんですね」

「やめてくれって言ってるんだけどね。皆、僕が赤ん坊の頃から働いてる人達ばかりだから名前で呼んでくれないんだ」

「可愛らしくていいと思います」

「25歳にもなって坊ちゃんはちょっと」

部屋に入った瞬間、ティファニーの足が止まる。

部屋の内装に驚いたのではなく、クリストファーが発した一言に固まったのだ。

「25歳?」

「うん」

「どなたが?」

「僕だよ?」

「……25歳?」

「言ってなかった?」

「ええ……まったく……」

ティファニーは同級生か、一つ二つ上の学年だとばかり思っていただけに驚きを隠せなかった。確かに大人っぽいと思っていたが、それはあくまでも両親の教育の賜物であって大人びているだけだとばかり思っていた。

だが実際は大人びているのではなく大人だった。

「わたくし……とんでもない失礼をあなたにしていました……」

「やめてくれ。君の態度を失礼だなんて一度も思った事はないよ。年上だとか王子だとかそういうので態度を変えられるのは悲しい」

王子の立場からいえばそうなのだろうが、伯爵家の娘は「そうですわね」と言えない立場なのだ。相手の要望であればそれを叶えるのが望ましいのだろうが、こればかりはそうもいかない。

どうしたものかと考えるティファニーの前でクリストファーが人差し指を立てる。

「ここは僕の自宅。僕が王子なのは家の外であって、ここではクリストファー・ブレアという男でしかない。使用人達に坊ちゃんって呼ばれるね。だから君もここでは僕を王子だとか年上だとか思わないっていうのはどうかな?」

無理があると思ったものの、優しい提案にやはり王子らしくないと思いながら頷いた。

「坊ちゃま、紅茶になさいますか?」

「食事までの時間は?」

「五分でございます」

「どうする?」

「いえ、食事の時にいただきます」

「僕もそうするよ」

かしこまりましたと頭を下げて出ていく使用人の笑顔が意味深なように見えたのはティファニーだけではないらしく、クリストファーはまた苦笑していた。

「たぶん、まだ何回もこういう感じで様子を見に来ると思うんだ」

「愛されてますね」

「その理由だけならいいんだけど、野次馬根性丸出しなだけだよ。僕が女性を食事に招くのは初めてだから」

その言葉だけでティファニーの胸が高鳴る。

この爽やかで優しい王子なら女性は放っておかないだろう。クラリッサのような女性は他国にも山のようにいて、我こそはと狙っているはず。言い寄られる機会がなかったという嘘がないだけに、女性を招かなかったというのが謎だった。

「あれ? 怪しんでる?」

「いえ、そういうわけでは。ただ……あなたのような素敵な男性が女性を食事に招いた事がないなんて……」

「信じられない?」

「驚きです」

頷こうか迷って別の言葉にした。

「これはあくまでも僕の考えだけど、お茶会って気軽に開いて気軽に解散出来るもので、食事はそうじゃないと思うんだよね。お茶会より時間がかかるし、庭で行うものでもない。となると……やっぱりそれなりの相手じゃなきゃ呼ばない」

「……それがわたくし?」

「片想いの相手を呼ぶ理由としては正当かな」

ハッキリ言われた『好きになってもいいかな?』という言葉を思い出してティファニーは火がついたように顔が赤くなる。その様子に目を細めて頬に触れるクリストファーの手は優しい。それがまた恥ずかしく、ティファニーはこういう場合どうすればいいのか対処法を知らず、アビゲイルに聞いておくべきだったと後悔していた。

「僕の家に招くと君を緊張させてしまうから本当は僕が君の家に行くべきなんだろうけど、そうすると君の家族全員に迷惑をかける事になるからどうしようか迷ったんだ。帰りも遅くなっちゃうしね」

遅くまで帰さないという意味も入っているのだろうかと深読みしてしまう自分に首を振っては笑顔を浮かべる。

「お父様は大喜びですので大丈夫です」

「……そっか」

苦笑を滲ませるのはきっと娘が遅くなることに心配を見せない父親が理由だろう。相手が王子である故に期待をしているのだと伝わっているのだろう。

自分が好きだと言っている以上、否定はしないが、誰が相手であろうと娘が遅くなる事を心配し、遅くなった場合には相手が王子であろうと父親として『嫁入り前の娘ですのでもう少し早く帰していただけると……』という言葉を口にすべきだとクリストファーは思っていた。

そしてそれが無理だという事もわかっている。

「じゃあ今夜は帰さないって言っても許可は下りるかな?」

「そ、そそそそれはわたくしが許可しません! 家に帰ります!」

真っ赤な顔のまま拒否するティファニーにクリストファーは笑顔で頷く。

クリストファーの望む反応はまさにこれだった。パーティーで出会う令嬢達は皆、このまま持ち帰られることを望んでいるかのような発言や態度を見せる。

王子に誘われ、そのまま一夜を共にすれば繋がりが出来る。それを狙っている令嬢は多かった。

だがティファニーは違った。クリストファーが出会った事のないタイプで、王子が相手であろうと誘惑に負けず自分の身を守ろうとする。

このまま迫ればきっと突き飛ばされて帰ってしまうのだろうと容易に想像がつき、その後のシナリオを頭の中で書き上げると面白かったが上手くいくかわからないとリスクを避けて妄想だけに留めた。

「一つだけ、お願いがあります」

「ん?」

「わたくしが眠ってしまったら、そのまま自宅に送ってください」

普段なら朝、馬車に乗り込めば眠ってしまうのに今日はまだ一度も眠っていない。だから怖かった。いつ眠ってしまうかわからないから。

ここは自分の家ではなく、一人でもない。クリストファーと二人だけでもない。こんな事を話している間に眠ってしまうかもしれないし、食事中に眠って食事に顔を突っ込むかもしれない。部屋に戻る最中かもしれない。

眠気が発生せず、それなのにいつの間にか眠っており、いつ眠ってしまうか自分でも予測出来ないだけに不安でたまらなかった。

「不安だろうけど大丈夫だよ。君の事は皆に話してあるから。倒れても眠っているだけだから大袈裟にしないようにって」

「ですが皆様にご迷惑をおかけするわけには……」

眠ってしまった時点で迷惑をかけるのだからこんな言葉に意味はないと自分でも思う。だが、クリストファーは最初からそれを計算に入れて外ではなく家で食事することを選んだ。

家ならどこで寝てしまおうと簡単に対応できるのだから何の問題もないと。使用人達にも予め事情を話しておいたこともあり、ティファニーのように何も心配はしていなかった。

「病気を恥じる必要はないんだよ。君の病気は付き合っている君が一番よくわかっているだろうから医者でもない僕がこうすればいいなんて事は言えないけど、ホストとしては言わせて。眠ってもいいよ。君が起きるまで傍にいるから」

泣きたくはなかった。今日は今までの人生で一番キレイに化粧が出来た日。泣いて台無しにしたくはない。それなのにその意思を無視してあふれ出す涙が視界を歪ませる。

コンラッドもクリストファーのように受け入れてくれた。だが、彼はいつも『面白い』と言う。クリストファーは違う。病気を茶化すこともせず、真摯に受け止めてくれる。何も話していなかったのにティファニーの事を考えて気配りまでしてくれていた。

「嬉し涙だと思っていい?」

「もちろんです」

涙を拭ってくれる相手に笑顔を見せると笑顔が返ってくる。

抱きつきたい。キスがしたい。そう思ったのは初めてで胸が苦しくなる。この想いを自分だけのものにしたくないと心からそう思っていた。

見つめ合って顔が近くなる。目を閉じるティファニーの鼓動が速くなり———

「坊ちゃん! 用意が出来ました!」

ドアが破壊されたのかと勘違いするほど勢いよく開いて男が入ってきた。

「アントン……ノックしてくれって何度言えばわかる?」

「はっはっは! ノックより大事なのは料理が冷める前に席につくことですよ! キスはデザートのあとで! さあ行きますよ!」

誰が見てもキスをしようとしていたとわかる二人の姿にアントンと呼ばれた男は咎められた事も気にせず二人の背中を押しながら食事が用意された部屋に向かった。

———何をしようとしたの!? 返事もしていないのにキスするなんて何を考えてるの!? ちゃんと返事してから受け入れなさい!

天使が怒る。

———男は焦らされると萎えちゃうわ。キスなんて挨拶みたいなものでしょ。イイ女でもないのに焦らして誘惑なんてムリムリ。相手が気持ちを向けてくれてる間にキスの一発ぐらいさせておかないとすぐに飽きられちゃうわよ。食事が済んだらキスしてベッドへゴー!

天使がニヤつく。

頭の中で天使と悪魔が暴れるのをどう止めていいかわからないティファニーはいまだ収まらない鼓動に口を一文字にして固い笑顔を浮かべていた。

「オーガスト……これはちょっと作りすぎかな……」

目の前に並べられた料理の数は二人で食べきるには到底無理で、長テーブルの端から端まで料理が並んでいた。

てっきり一品ずつコース料理のように出てくると思っていたティファニーは驚きに目を瞬かせるしか出来ず、何から手をつければいいのかもわかっていなかった。

「こんなに食べられないよ」

「坊っちゃんは細すぎるんですよ。もっと食べないと。お嬢さんもです」

「僕も彼女も普通だよ。君が大きすぎるんだ」

彼もアントンと同じ大柄で繊細な料理を作りだしたとは思えないほど大きな手をしている。

「たくさん食べて健康な体を作らないと上質な種は作れません」

「オーガスト、後で話がある」

「……はい」

急に大人しくなったオーガストは逃げるようにティファニーの傍に行って皿に一口分ずつ料理を取り始めた。

「腹いっぱい食べてください」

「ありがとうございます」

コトッと小さな音を立てて置かれた皿の上には一口サイズの料理がキレイに並べられている。これ一皿だけでも芸術的だと感動するほど。

「はあ……ごめんね」

「いえ、とても美味しそうです。いただきます」

食事には興味がなかった。腹が膨れればそれでいいと思って生きてきた。だからその日のメニューが何なのか考えた事はないし、何が使われて、どんな味だったかもどうだってよかった。だが、今初めて食事を美味しいと感じていた。

「大丈夫? 口に合わなかった?」

「いえ……とても美味しくて……」

「え? そんなに驚く?」

「ええ……ビックリです」

何故だろうと考えもわからない。クリストファーと食べているからなのか、それともこの場を楽しいと思っているからなのか、それともこれが本当に美味しいからなのか。答えは色々出てくるがどれも正解のようで、でも確信はない。

「よかったね、オーガスト」

「最高の褒め言葉です」

「でも後で話がある事は変わらないからね」

「……はい」

優しいだけではない厳しい面も持っていることを初めて知れたことは嬉しかったが、おかしい方が勝って笑ってしまう。

食事の席で笑うことは少なかったが、ティファニーは食べ終わるまでオーガストとクリストファーの会話に終始笑いっぱなしだった。

「はあ……苦しい……」

満腹になったティファニーは部屋に戻るとクリストファーより先にソファーに腰かけた。今少しでもお腹に力を入れると口から何かが出そうで上を向く。

———立っているのが辛いという妊婦さんの気持ちがわかりますわ。

「無理して食べなくてもよかったのに」

「無理はしていません。どれもとても美味しかったのでつい食べ過ぎてしまったんです。……おかわりばかりして下品だったでしょうか?」

品ある令嬢は何がどれほど美味しくてもおかわりなどしたりはしない。それなのにティファニーは三回もおかわりをしてしまった。

実際とても美味しかったが、オーガストの喜ぶ顔を見るとおかわりを断れなかった。

何度もクリストファーが止めていたが、食べる判断をしたのはティファニー。

結構食べた方だと思うも、実際はテーブルの上の料理を半分も食べられていなかった。あれを使用人達の食事に回されると思うと申し訳なくなる。

「まさか。オーガストはすごく喜んでたし、アストンなんか感心しっぱなしだった」

「大食いだって思われましたよね」

「僕は少食で上品だって言われてる人より美味しそうにいっぱい食べる人の方が好きだな。一緒に食事してても楽しくなる」

安堵するティファニーの横にそっと腰かけるクリストファー。

「今日はいつもの話し方をしないんだね」

気にしていたかと苦笑するティファニーはゆっくり長い息を吐き出して頬を掻く。

「あれは今日は封印してるんです」

「理由を聞いてもいい?」

話し方を変えるのは貴族の中ではよく話。狙っている相手には良い印象を与えようと上品な話し方をし、どうでもいい相手には本性を見せる。

だがティファニーはそういう計算高い人間ではない。王子と知ってからも態度は変えなかった。前回来た時もいつもの話し方だったのに今日はそれを〝封印〟と言う。

何か特別な理由がある気がしていた。

「えっと……」

ティファニーは迷っていた。

クリストファーなら自分が話すまで聞かないのではないかと思っていただけに、聞かれるとは思っていなかった。

話すなら最初から話さなければならない。自分の汚点ともいえる悪役令嬢のことを。

クリストファーに出会って初めて悪役令嬢をやっていることがくだらないと思うようになった。

自分で思い出しても引いてしまう事をクリストファーが聞いて引かないはずがないと思うと話したくはなかったが、この人に嘘をつきたくないと思ったから……

「とても長いくだらないお話に付き合ってくださる?」

「うん」

柔らかな優しい返事に唇を噛むと一度深呼吸をしてから話し始めた。

自分で自分の人生を決められなくなった5歳の頃の話から———

0

お気に入りに追加

538

あなたにおすすめの小説

いじめられ続けた挙げ句、三回も婚約破棄された悪役令嬢は微笑みながら言った「女神の顔も三度まで」と

鳳ナナ

恋愛

伯爵令嬢アムネジアはいじめられていた。

令嬢から。子息から。婚約者の王子から。

それでも彼女はただ微笑を浮かべて、一切の抵抗をしなかった。

そんなある日、三回目の婚約破棄を宣言されたアムネジアは、閉じていた目を見開いて言った。

「――女神の顔も三度まで、という言葉をご存知ですか?」

その言葉を皮切りに、ついにアムネジアは本性を現し、夜会は女達の修羅場と化した。

「ああ、気持ち悪い」

「お黙りなさい! この泥棒猫が!」

「言いましたよね? 助けてやる代わりに、友達料金を払えって」

飛び交う罵倒に乱れ飛ぶワイングラス。

謀略渦巻く宮廷の中で、咲き誇るは一輪の悪の華。

――出てくる令嬢、全員悪人。

※小説家になろう様でも掲載しております。

好きな人と友人が付き合い始め、しかも嫌われたのですが

月(ユエ)/久瀬まりか

恋愛

ナターシャは以前から恋の相談をしていた友人が、自分の想い人ディーンと秘かに付き合うようになっていてショックを受ける。しかし諦めて二人の恋を応援しようと決める。だがディーンから「二度と僕達に話しかけないでくれ」とまで言われ、嫌われていたことにまたまたショック。どうしてこんなに嫌われてしまったのか?卒業パーティーのパートナーも決まっていないし、どうしたらいいの?

【完結】その令嬢は号泣しただけ~泣き虫令嬢に悪役は無理でした~

春風由実

恋愛

お城の庭園で大泣きしてしまった十二歳の私。

かつての記憶を取り戻し、自分が物語の序盤で早々に退場する悪しき公爵令嬢であることを思い出します。

私は目立たず密やかに穏やかに、そして出来るだけ長く生きたいのです。

それにこんなに泣き虫だから、王太子殿下の婚約者だなんて重たい役目は無理、無理、無理。

だから早々に逃げ出そうと決めていたのに。

どうして目の前にこの方が座っているのでしょうか?

※本編十七話、番外編四話の短いお話です。

※こちらはさっと完結します。(2022.11.8完結)

※カクヨムにも掲載しています。

悪役令嬢の幸せは新月の晩に

シアノ

恋愛

前世に育児放棄の虐待を受けていた記憶を持つ公爵令嬢エレノア。

その名前も世界も、前世に読んだ古い少女漫画と酷似しており、エレノアの立ち位置はヒロインを虐める悪役令嬢のはずであった。

しかし実際には、今世でも彼女はいてもいなくても変わらない、と家族から空気のような扱いを受けている。

幸せを知らないから不幸であるとも気が付かないエレノアは、かつて助けた吸血鬼の少年ルカーシュと新月の晩に言葉を交わすことだけが彼女の生き甲斐であった。

しかしそんな穏やかな日々も長く続くはずもなく……。

吸血鬼×ドアマット系ヒロインの話です。

最後にはハッピーエンドの予定ですが、ヒロインが辛い描写が多いかと思われます。

ルカーシュは子供なのは最初だけですぐに成長します。

【完結】実は白い結婚でしたの。元悪役令嬢は未亡人になったので今度こそ推しを見守りたい。

氷雨そら

恋愛

悪役令嬢だと気がついたのは、断罪直後。

私は、五十も年上の辺境伯に嫁いだのだった。

「でも、白い結婚だったのよね……」

奥様を愛していた辺境伯に、孫のように可愛がられた私は、彼の亡き後、王都へと戻ってきていた。

全ては、乙女ゲームの推しを遠くから眺めるため。

一途な年下枠ヒーローに、元悪役令嬢は溺愛される。

断罪に引き続き、私に拒否権はない……たぶん。

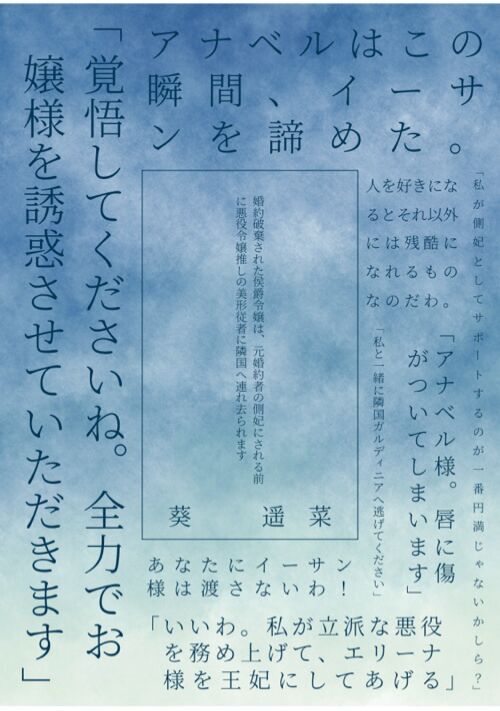

婚約破棄された侯爵令嬢は、元婚約者の側妃にされる前に悪役令嬢推しの美形従者に隣国へ連れ去られます

葵 遥菜

恋愛

アナベル・ハワード侯爵令嬢は婚約者のイーサン王太子殿下を心から慕い、彼の伴侶になるための勉強にできる限りの時間を費やしていた。二人の仲は順調で、結婚の日取りも決まっていた。

しかし、王立学園に入学したのち、イーサン王太子は真実の愛を見つけたようだった。

お相手はエリーナ・カートレット男爵令嬢。

二人は相思相愛のようなので、アナベルは将来王妃となったのち、彼女が側妃として召し上げられることになるだろうと覚悟した。

「悪役令嬢、アナベル・ハワード! あなたにイーサン様は渡さない――!」

アナベルはエリーナから「悪」だと断じられたことで、自分の存在が二人の邪魔であることを再認識し、エリーナが王妃になる道はないのかと探り始める――。

「エリーナ様を王妃に据えるにはどうしたらいいのかしらね、エリオット?」

「一つだけ方法がございます。それをお教えする代わりに、私と約束をしてください」

「どんな約束でも守るわ」

「もし……万が一、王太子殿下がアナベル様との『婚約を破棄する』とおっしゃったら、私と一緒に隣国ガルディニアへ逃げてください」

これは、悪役令嬢を溺愛する従者が合法的に推しを手に入れる物語である。

※タイトル通りのご都合主義なお話です。

※他サイトにも投稿しています。

村娘になった悪役令嬢

枝豆@敦騎

恋愛

父が連れてきた妹を名乗る少女に出会った時、公爵令嬢スザンナは自分の前世と妹がヒロインの乙女ゲームの存在を思い出す。

ゲームの知識を得たスザンナは自分が将来妹の殺害を企てる事や自分が父の実子でない事を知り、身分を捨て母の故郷で平民として暮らすことにした。

村娘になった少女が行き倒れを拾ったり、ヒロインに連れ戻されそうになったり、悪役として利用されそうになったりしながら最後には幸せになるお話です。

※他サイトにも掲載しています。(他サイトに投稿したものと異なっている部分があります)

アルファポリスのみ後日談投稿しております。

私はざまぁされた悪役令嬢。……ってなんだか違う!

杵島 灯

恋愛

王子様から「お前と婚約破棄する!」と言われちゃいました。

彼の隣には幼馴染がちゃっかりおさまっています。

さあ、私どうしよう?

とにかく処刑を避けるためにとっさの行動に出たら、なんか変なことになっちゃった……。

小説家になろう、カクヨムにも投稿中。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる