2 / 7

2、お花畑で相応しくないお話。

しおりを挟む

もうダメ、マジダメ、あの、クソ変態王子!!!!

ダン、と拳で淡い桃色のクロスが敷かれたテーブルを叩けば、振動で金縁の茶器が振動して音を立てる。

「きゃっ」

「ごめん、クリステア」

「大丈夫」

にこりと柔らかく菫色の相貌を細めて、クリステアは首を緩やかに振った。

あの後講義には無事間に合ったものの、その後からが悪夢だった。

連日連夜、ことあるごとにくだらない雑事で呼び出されるわ。

贈り物と称して公衆の面前でとても開けられないような中身の品物を送りつけてくるわ。

寮に帰る途中に暗がりに引きずり込まれて詰って欲しいと懇願され、慌てて駆け付けた護衛騎士に羽交い絞めにされるわ。

この一ヵ月悪夢のようだった。

雑事相談事は常に周囲に侍っている他の婚約者候補たちにうまい具合に回し、贈り物は決して中身を見られないよう秘密裏に厳重に封印して学内の端にある焼却炉に持って行ったり。

流石に引きずり込まれた時は、うっかりバカ王子の首を絞めかけそうになったが、悦ばれるだけだと何とか自制したが、気分としては最悪だった。

断るんじゃなかったとは露ほども思わないが、せめて代替え案くらいは提示するくらいだったか、あるいは侍女や実兄に相談すべきだったかと思考を巡らせるも。

あれは墓場案件なので口外したら自分の命だけでなく、一族郎党どうなるかわからない恐怖に苛まれ、誰にも相談することができず今日まで来てしまった。

本来であれば一にも二にもなく、親友のクリステアに相談したいところではあるが。

内容が内容だけに、彼女にだけは伝えてはならないのではないかと、ぎりぎりのところで踏みとどまっている次第である。

今日も今日とて講義が終わるや否やあれやこれやと理由を付けて自分を呼び止めようとする第二王子とその側近たち、勝手に吝嗇を爆発させて嫌がらせを仕掛けてくる取り巻きの女性たちのおかげで、自分の午後はめちゃくちゃだ。

おかげで親友と二人きりの久々のお茶会で失態を侵してしまった。

飛び散った紅茶がクロスに茶色のシミを作る。

レヴィローズが慌てて手持ちのナフキンで拭こうとすれば、その手をやんわりと押さえて奪い取る人物がいた。

「お嬢様、そのように大声を上げられては何事かと視線を集めてしまいますよ」

色とりどりの花が咲き乱れる庭園の中ほどでお茶会をしているのは自分たちだけでない。ただでさえ第二王子のせいで注目を集めてしまっているのだ。体面だけでも取り繕って貴族令嬢らしい振舞いをしてください、と遠回しに注意され、レヴィローズは申し訳なさそうに項垂れた。

「ごめん…ミレット」

身を縮めて小さな声で謝罪すれば、栗色の髪の毛を一つにまとめた侍女ミレットはふんわりと笑った後、表情を引き締めてクリステアに深々と謝罪した。

「ウェルドライク様、大変申し訳ございません。すぐに新しいものをご用意いたします」

「いいの。大丈夫よ。それより、レヴィと少し庭園を散歩したいのだけれど、いいかしら?」

「クリステア…」

親友のあたたかな心遣いにじーんと心を揺らしていると、返答をするようにミレットからにこりと視線だけで促される。

「あ、っと、クリステア、行こう」

「お嬢様?」

ミレットは急いで立ち上がろうとしたレヴィローズの肩を片手でぐっと抑え込む。

凄みのある視線が威圧するように注がれ、うっと息を呑む。

笑顔なのに迫力が数倍増しである。

レヴィローズは小さく一呼吸して、目をぱちくりさせている卵色の髪の少女にできるだけ優雅に微笑みかけて尋ねる。

「赤薔薇の庭園の傍に、白百合が咲く区域が整備されたようです。今一番美しい時分とか。もしよろしければ、そちらを一緒にご覧になりませんか?」

「まあ、白百合?わたくしの大好きなお花。とても楽しみですわ」

クリステアが背後に控えている二人の侍女に視線を投げかけると、二人ともにこやかに頷いた。一人が後方に控えている護衛騎士に歩み寄り、何事かを伝えている。

ミレットに及第点をもらって、レヴィローズはようやくクリステアに胸中を思う存分語ることができる花園へ足を踏み入れることが許された。

******

赤薔薇の隣に併設されている白百合の花園は第二王子の提案で、この春整備されたばかりの区域だ。婚約者のために花園を整備するなんて、何と愛情が深いことかと学内では王子の評判がうなぎ登りだったが、当事者たちは知っている。

元々あった赤薔薇の区域を縮小して、白百合、白蘭、竜胆、向日葵と様々な花園を整え始めた。最も広い区域はもちろん白百合だが、それに次いで新設の温室に白蘭、竜胆、向日葵の庭園が整備された。季節に応じて美しい花々を咲かせる見事な庭園である。

それらが全て王子の第二から第五妃候補の女性たちのためだと知っている為、レヴィローズはあまり気分が良くない。

「いい香りね」

風に吹かれて優しくそよぐ白百合にそっと指先を触れて、クリステアは嬉しそうに微笑んでいる。

生誕の時より、この国の習わしに従い「星占い」で第二王子の婚約者となった少女は、幼少期よりこの国を支えるために厳格な教育を施されてきた。現在でさえ、週三日ほど妃教育のために登城しているという。

全くもってあのクソ王子に彼女は相応しくない。

「レヴィ、先ほどからずっと黙っているけど、またあの人が貴方に何かしたの?」

顔を上げて愁いを帯びた光を菫色の瞳に宿すクリステアに、レヴィローズは黙っていることができず、う、と顔を逸らした。

「相変わらず顔に出やすいのだから。大丈夫、ここなら話は聞こえないわ」

クリステアの視線の先、少し離れた場所に護衛騎士と侍女が控えている。

確かにこの距離なら、大声を出さない限り話の内容はわからないだろう。

傍らに並び立つ親友に、すべて真実を打ち明けるべきだろうかと悩んでいると、クリステアは少し悩むようにした後で赤薔薇の隣に咲き乱れる白百合をうっとりと眺める。

「あなたが第二妃になって下さればいいのに…」

「クリステア!?」

「声を押さえないと、聞こえてしまうわ」

うふふ、とほほ笑んでクリステアは赤薔薇の近くまで足を進めてその香りを堪能する。

「わたくしの大好きで一番大切な親友が傍にいてくれると思うだけで、あの人の傍にいてもいいと思えるのよ」

そうでもないと、心が挫けてしまいそう。

ポロリと零した一言にレヴィローズは軽く目を見張る。

彼女がこんな風に弱音を吐くことは非常に稀だ。学内で入学して以来の三年間、第二王子が好き勝手に行動し、何の断りもなく第二妃から第五妃候補の女性たちを侍らせていても気丈にふるまっていた彼女のなのに。

レヴィローズの動揺を察したのか、クリステアはゆるく首を横に振って自嘲するように笑った。

「ダメね。貴女の前となると、途端に弱気になってしまう。でもね、レヴィ。私は殿下が貴方を第二妃にしたいと求婚された時、少しも嫌ではなかったの。むしろ、殿下の後押しをして差し上げたいくらいだった」

顔を上げてどこか遠くを見るように目を眇めたクリステアに、レヴィローズは口を閉じて次の言葉を待つ。

「貴女があの時断ってしまったことを、ひどく残念に思っているわ。できることなら、持てる権力全てを使って貴女を殿下の第二妃に推したいくらい」

「それは…」

マジほんと勘弁なので、真剣に止めてください。お願いします。

懇願を込めてじっとクリステアを見つめると、胸中を読み取ったように彼女は寂しく微笑んだ。

「貴女があんな風に取り乱すなんてあの時以来だもの。親友としては力になってあげたいわ。でも、婚約者に過ぎないただの侯爵令嬢のわたくしには表立って殿下の命を退けるほどの力がない。貴女が困っているとわかっているのに、手助けをしてあげられなくてごめんなさい」

「クリステア、あの」

「でもね。―――仕返しは許されると思うのよ」

くふり、と突然クリステアが菫色の相貌にうっすら昏い愉悦を滲ませて顔を上げた。

「え?」

クリステアはレヴィローズの手をぎゅっと握り込んだ。

手袋越しに暖かで力強いぬくもりが伝わってくる。

「わたくしはね、レヴィ」

ふ、とどこか遠い目をしながらクリステアが何かを思い出すように語り掛ける。

「大切で大好きで、かけがえのないわたくしの親友の貴女が何よりも誰よりも大切なの。星占いというこの国の馬鹿げた制度によって選出されただけのゴミ虫みたいな第二王子の婚約者という政略的な立場より、貴女の一番の親友であるという立場の方が大切で絶対に揺ぎ無い価値を持っているのよ」

「はい?」

「それなのに、それなのに!あの目先の欲にしか目を向けることができないウジ虫が、分別も弁えずわたくしの大切な貴女に求婚したというだけでも許しがたいのに、あまつさえこのわたくしの目を盗んで、連日連夜付きまとっているですって?これが大罪だと言わずしてなんだというの?」

「え、えと。あの、クリステア?」

「わたくしは決めました。あのどうしようもない金と権力だけはある甲斐性なしの好色好きを何としても社会的に抹殺すると!」

え?なんて?

社会的に抹殺?

あの、貴女の未来の夫なのでは?

という言葉が零れそうになる前に、クリステアがレヴィローズの瞳を覗き込んで破顔する。

ぐっと小さく握り拳を作り、外見からは想像もつかないほど力強く雄々しく宣言した親友に目を白黒させていると、クリステアは同意を得たとばかりに深く頷いた。

「名実ともに丸裸にして差し上げますわ」

クク、と底冷えするような凄絶な笑顔で唇を綻ばせる未来の第二王子妃に、なんだか見てはならぬものを見た気になってレヴィローズはふい、と視線を外した。ぶつぶつと指折りしながら計画を練り始めるクリステアの背後で、事情を知っていたのか侍女と護衛騎士が手に手を取り合ってハイタッチをしている様子が垣間見えた。

少なくともお花畑でする話ではなかった。

ダン、と拳で淡い桃色のクロスが敷かれたテーブルを叩けば、振動で金縁の茶器が振動して音を立てる。

「きゃっ」

「ごめん、クリステア」

「大丈夫」

にこりと柔らかく菫色の相貌を細めて、クリステアは首を緩やかに振った。

あの後講義には無事間に合ったものの、その後からが悪夢だった。

連日連夜、ことあるごとにくだらない雑事で呼び出されるわ。

贈り物と称して公衆の面前でとても開けられないような中身の品物を送りつけてくるわ。

寮に帰る途中に暗がりに引きずり込まれて詰って欲しいと懇願され、慌てて駆け付けた護衛騎士に羽交い絞めにされるわ。

この一ヵ月悪夢のようだった。

雑事相談事は常に周囲に侍っている他の婚約者候補たちにうまい具合に回し、贈り物は決して中身を見られないよう秘密裏に厳重に封印して学内の端にある焼却炉に持って行ったり。

流石に引きずり込まれた時は、うっかりバカ王子の首を絞めかけそうになったが、悦ばれるだけだと何とか自制したが、気分としては最悪だった。

断るんじゃなかったとは露ほども思わないが、せめて代替え案くらいは提示するくらいだったか、あるいは侍女や実兄に相談すべきだったかと思考を巡らせるも。

あれは墓場案件なので口外したら自分の命だけでなく、一族郎党どうなるかわからない恐怖に苛まれ、誰にも相談することができず今日まで来てしまった。

本来であれば一にも二にもなく、親友のクリステアに相談したいところではあるが。

内容が内容だけに、彼女にだけは伝えてはならないのではないかと、ぎりぎりのところで踏みとどまっている次第である。

今日も今日とて講義が終わるや否やあれやこれやと理由を付けて自分を呼び止めようとする第二王子とその側近たち、勝手に吝嗇を爆発させて嫌がらせを仕掛けてくる取り巻きの女性たちのおかげで、自分の午後はめちゃくちゃだ。

おかげで親友と二人きりの久々のお茶会で失態を侵してしまった。

飛び散った紅茶がクロスに茶色のシミを作る。

レヴィローズが慌てて手持ちのナフキンで拭こうとすれば、その手をやんわりと押さえて奪い取る人物がいた。

「お嬢様、そのように大声を上げられては何事かと視線を集めてしまいますよ」

色とりどりの花が咲き乱れる庭園の中ほどでお茶会をしているのは自分たちだけでない。ただでさえ第二王子のせいで注目を集めてしまっているのだ。体面だけでも取り繕って貴族令嬢らしい振舞いをしてください、と遠回しに注意され、レヴィローズは申し訳なさそうに項垂れた。

「ごめん…ミレット」

身を縮めて小さな声で謝罪すれば、栗色の髪の毛を一つにまとめた侍女ミレットはふんわりと笑った後、表情を引き締めてクリステアに深々と謝罪した。

「ウェルドライク様、大変申し訳ございません。すぐに新しいものをご用意いたします」

「いいの。大丈夫よ。それより、レヴィと少し庭園を散歩したいのだけれど、いいかしら?」

「クリステア…」

親友のあたたかな心遣いにじーんと心を揺らしていると、返答をするようにミレットからにこりと視線だけで促される。

「あ、っと、クリステア、行こう」

「お嬢様?」

ミレットは急いで立ち上がろうとしたレヴィローズの肩を片手でぐっと抑え込む。

凄みのある視線が威圧するように注がれ、うっと息を呑む。

笑顔なのに迫力が数倍増しである。

レヴィローズは小さく一呼吸して、目をぱちくりさせている卵色の髪の少女にできるだけ優雅に微笑みかけて尋ねる。

「赤薔薇の庭園の傍に、白百合が咲く区域が整備されたようです。今一番美しい時分とか。もしよろしければ、そちらを一緒にご覧になりませんか?」

「まあ、白百合?わたくしの大好きなお花。とても楽しみですわ」

クリステアが背後に控えている二人の侍女に視線を投げかけると、二人ともにこやかに頷いた。一人が後方に控えている護衛騎士に歩み寄り、何事かを伝えている。

ミレットに及第点をもらって、レヴィローズはようやくクリステアに胸中を思う存分語ることができる花園へ足を踏み入れることが許された。

******

赤薔薇の隣に併設されている白百合の花園は第二王子の提案で、この春整備されたばかりの区域だ。婚約者のために花園を整備するなんて、何と愛情が深いことかと学内では王子の評判がうなぎ登りだったが、当事者たちは知っている。

元々あった赤薔薇の区域を縮小して、白百合、白蘭、竜胆、向日葵と様々な花園を整え始めた。最も広い区域はもちろん白百合だが、それに次いで新設の温室に白蘭、竜胆、向日葵の庭園が整備された。季節に応じて美しい花々を咲かせる見事な庭園である。

それらが全て王子の第二から第五妃候補の女性たちのためだと知っている為、レヴィローズはあまり気分が良くない。

「いい香りね」

風に吹かれて優しくそよぐ白百合にそっと指先を触れて、クリステアは嬉しそうに微笑んでいる。

生誕の時より、この国の習わしに従い「星占い」で第二王子の婚約者となった少女は、幼少期よりこの国を支えるために厳格な教育を施されてきた。現在でさえ、週三日ほど妃教育のために登城しているという。

全くもってあのクソ王子に彼女は相応しくない。

「レヴィ、先ほどからずっと黙っているけど、またあの人が貴方に何かしたの?」

顔を上げて愁いを帯びた光を菫色の瞳に宿すクリステアに、レヴィローズは黙っていることができず、う、と顔を逸らした。

「相変わらず顔に出やすいのだから。大丈夫、ここなら話は聞こえないわ」

クリステアの視線の先、少し離れた場所に護衛騎士と侍女が控えている。

確かにこの距離なら、大声を出さない限り話の内容はわからないだろう。

傍らに並び立つ親友に、すべて真実を打ち明けるべきだろうかと悩んでいると、クリステアは少し悩むようにした後で赤薔薇の隣に咲き乱れる白百合をうっとりと眺める。

「あなたが第二妃になって下さればいいのに…」

「クリステア!?」

「声を押さえないと、聞こえてしまうわ」

うふふ、とほほ笑んでクリステアは赤薔薇の近くまで足を進めてその香りを堪能する。

「わたくしの大好きで一番大切な親友が傍にいてくれると思うだけで、あの人の傍にいてもいいと思えるのよ」

そうでもないと、心が挫けてしまいそう。

ポロリと零した一言にレヴィローズは軽く目を見張る。

彼女がこんな風に弱音を吐くことは非常に稀だ。学内で入学して以来の三年間、第二王子が好き勝手に行動し、何の断りもなく第二妃から第五妃候補の女性たちを侍らせていても気丈にふるまっていた彼女のなのに。

レヴィローズの動揺を察したのか、クリステアはゆるく首を横に振って自嘲するように笑った。

「ダメね。貴女の前となると、途端に弱気になってしまう。でもね、レヴィ。私は殿下が貴方を第二妃にしたいと求婚された時、少しも嫌ではなかったの。むしろ、殿下の後押しをして差し上げたいくらいだった」

顔を上げてどこか遠くを見るように目を眇めたクリステアに、レヴィローズは口を閉じて次の言葉を待つ。

「貴女があの時断ってしまったことを、ひどく残念に思っているわ。できることなら、持てる権力全てを使って貴女を殿下の第二妃に推したいくらい」

「それは…」

マジほんと勘弁なので、真剣に止めてください。お願いします。

懇願を込めてじっとクリステアを見つめると、胸中を読み取ったように彼女は寂しく微笑んだ。

「貴女があんな風に取り乱すなんてあの時以来だもの。親友としては力になってあげたいわ。でも、婚約者に過ぎないただの侯爵令嬢のわたくしには表立って殿下の命を退けるほどの力がない。貴女が困っているとわかっているのに、手助けをしてあげられなくてごめんなさい」

「クリステア、あの」

「でもね。―――仕返しは許されると思うのよ」

くふり、と突然クリステアが菫色の相貌にうっすら昏い愉悦を滲ませて顔を上げた。

「え?」

クリステアはレヴィローズの手をぎゅっと握り込んだ。

手袋越しに暖かで力強いぬくもりが伝わってくる。

「わたくしはね、レヴィ」

ふ、とどこか遠い目をしながらクリステアが何かを思い出すように語り掛ける。

「大切で大好きで、かけがえのないわたくしの親友の貴女が何よりも誰よりも大切なの。星占いというこの国の馬鹿げた制度によって選出されただけのゴミ虫みたいな第二王子の婚約者という政略的な立場より、貴女の一番の親友であるという立場の方が大切で絶対に揺ぎ無い価値を持っているのよ」

「はい?」

「それなのに、それなのに!あの目先の欲にしか目を向けることができないウジ虫が、分別も弁えずわたくしの大切な貴女に求婚したというだけでも許しがたいのに、あまつさえこのわたくしの目を盗んで、連日連夜付きまとっているですって?これが大罪だと言わずしてなんだというの?」

「え、えと。あの、クリステア?」

「わたくしは決めました。あのどうしようもない金と権力だけはある甲斐性なしの好色好きを何としても社会的に抹殺すると!」

え?なんて?

社会的に抹殺?

あの、貴女の未来の夫なのでは?

という言葉が零れそうになる前に、クリステアがレヴィローズの瞳を覗き込んで破顔する。

ぐっと小さく握り拳を作り、外見からは想像もつかないほど力強く雄々しく宣言した親友に目を白黒させていると、クリステアは同意を得たとばかりに深く頷いた。

「名実ともに丸裸にして差し上げますわ」

クク、と底冷えするような凄絶な笑顔で唇を綻ばせる未来の第二王子妃に、なんだか見てはならぬものを見た気になってレヴィローズはふい、と視線を外した。ぶつぶつと指折りしながら計画を練り始めるクリステアの背後で、事情を知っていたのか侍女と護衛騎士が手に手を取り合ってハイタッチをしている様子が垣間見えた。

少なくともお花畑でする話ではなかった。

0

お気に入りに追加

19

あなたにおすすめの小説

断る――――前にもそう言ったはずだ

鈴宮(すずみや)

恋愛

「寝室を分けませんか?」

結婚して三年。王太子エルネストと妃モニカの間にはまだ子供が居ない。

周囲からは『そろそろ側妃を』という声が上がっているものの、彼はモニカと寝室を分けることを拒んでいる。

けれど、エルネストはいつだって、モニカにだけ冷たかった。

他の人々に向けられる優しい言葉、笑顔が彼女に向けられることない。

(わたくし以外の女性が妃ならば、エルネスト様はもっと幸せだろうに……)

そんな時、侍女のコゼットが『エルネストから想いを寄せられている』ことをモニカに打ち明ける。

ようやく側妃を娶る気になったのか――――エルネストがコゼットと過ごせるよう、私室で休むことにしたモニカ。

そんな彼女の元に、護衛騎士であるヴィクトルがやってきて――――?

王子好きすぎ拗らせ転生悪役令嬢は、王子の溺愛に気づかない

エヌ

恋愛

私の前世の記憶によると、どうやら私は悪役令嬢ポジションにいるらしい

最後はもしかしたら全財産を失ってどこかに飛ばされるかもしれない。

でも大好きな王子には、幸せになってほしいと思う。

王女殿下の秘密の恋人である騎士と結婚することになりました

鳴哉

恋愛

王女殿下の侍女と

王女殿下の騎士 の話

短いので、サクッと読んでもらえると思います。

読みやすいように、3話に分けました。

毎日1回、予約投稿します。

妻と夫と元妻と

キムラましゅろう

恋愛

復縁を迫る元妻との戦いって……それって妻(わたし)の役割では?

わたし、アシュリ=スタングレイの夫は王宮魔術師だ。

数多くの魔術師の御多分に漏れず、夫のシグルドも魔術バカの変人である。

しかも二十一歳という若さで既にバツイチの身。

そんな事故物件のような夫にいつの間にか絆され絡めとられて結婚していたわたし。

まぁわたしの方にもそれなりに事情がある。

なので夫がバツイチでもとくに気にする事もなく、わたしの事が好き過ぎる夫とそれなりに穏やかで幸せな生活を営んでいた。

そんな中で、国王肝入りで魔術研究チームが組まれる事になったのだとか。そしてその編成されたチームメイトの中に、夫の別れた元妻がいて………

相も変わらずご都合主義、ノーリアリティなお話です。

不治の誤字脱字病患者の作品です。

作中に誤字脱字が有ったら「こうかな?」と脳内変換を余儀なくさせられる恐れが多々ある事をご了承下さいませ。

性描写はありませんがそれを連想させるワードが出てくる恐れがありますので、破廉恥がお嫌いな方はご自衛下さい。

小説家になろうさんでも投稿します。

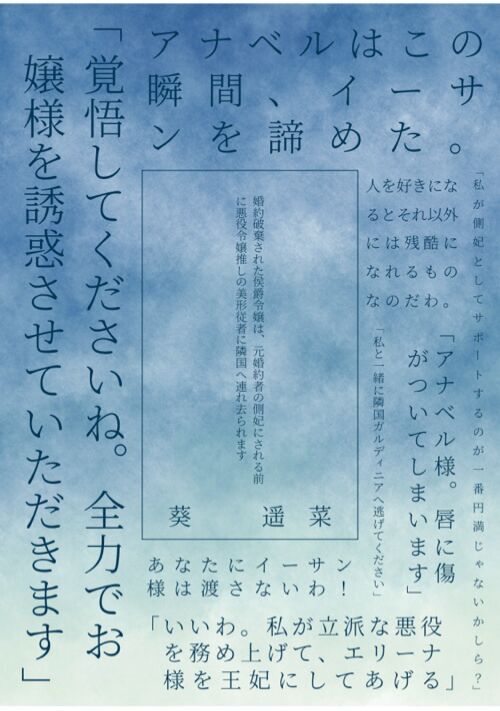

婚約破棄された侯爵令嬢は、元婚約者の側妃にされる前に悪役令嬢推しの美形従者に隣国へ連れ去られます

葵 遥菜

恋愛

アナベル・ハワード侯爵令嬢は婚約者のイーサン王太子殿下を心から慕い、彼の伴侶になるための勉強にできる限りの時間を費やしていた。二人の仲は順調で、結婚の日取りも決まっていた。

しかし、王立学園に入学したのち、イーサン王太子は真実の愛を見つけたようだった。

お相手はエリーナ・カートレット男爵令嬢。

二人は相思相愛のようなので、アナベルは将来王妃となったのち、彼女が側妃として召し上げられることになるだろうと覚悟した。

「悪役令嬢、アナベル・ハワード! あなたにイーサン様は渡さない――!」

アナベルはエリーナから「悪」だと断じられたことで、自分の存在が二人の邪魔であることを再認識し、エリーナが王妃になる道はないのかと探り始める――。

「エリーナ様を王妃に据えるにはどうしたらいいのかしらね、エリオット?」

「一つだけ方法がございます。それをお教えする代わりに、私と約束をしてください」

「どんな約束でも守るわ」

「もし……万が一、王太子殿下がアナベル様との『婚約を破棄する』とおっしゃったら、私と一緒に隣国ガルディニアへ逃げてください」

これは、悪役令嬢を溺愛する従者が合法的に推しを手に入れる物語である。

※タイトル通りのご都合主義なお話です。

※他サイトにも投稿しています。

【完結】夫もメイドも嘘ばかり

横居花琉

恋愛

真夜中に使用人の部屋から男女の睦み合うような声が聞こえていた。

サブリナはそのことを気に留めないようにしたが、ふと夫が浮気していたのではないかという疑念に駆られる。

そしてメイドから衝撃的なことを打ち明けられた。

夫のアランが無理矢理関係を迫ったというものだった。

今夜は帰さない~憧れの騎士団長と濃厚な一夜を

澤谷弥(さわたに わたる)

恋愛

ラウニは騎士団で働く事務官である。

そんな彼女が仕事で第五騎士団団長であるオリベルの執務室を訪ねると、彼の姿はなかった。

だが隣の部屋からは、彼が苦しそうに呻いている声が聞こえてきた。

そんな彼を助けようと隣室へと続く扉を開けたラウニが目にしたのは――。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる