16 / 17

ep:16 死がふたりを分かつまで【完】

しおりを挟む

「紳士淑女の諸君、改めて卒業おめでとう。この学園で学んだ事を活かしてくれる未来を期待しているよ。今宵のパーティー、存分に楽しんでいってくれたまえ」

父上…もとい、国王陛下から祝いの言葉を賜り終えれば、各々流され始めた曲に合わせパートナーとダンスをしたり、食事や交流を楽しんだりと様々だった。

勿論私達もダンスを楽しませてもらった。

「やっぱり、今日のリリィは誰よりも素敵だよ」

「まぁ…、ふふ、ケイト様が気に入ってくださったのなら、それだけで満足ですわ」

ステップを踏みながらの二人の会話は曲に拐われ掻き消えてしまうも、皆の視線が私達の仲睦まじさを雄弁に語る。

でも少しだけ不満な事がある。

「…やっぱりもう少し控えめなドレスの方が良かったかな…?どちらもきっと似合うけど、皆がリリィに見蕩れてるのが気に入らない」

は、と気付いた時にはもう遅かった。口から本音がダダ漏れだったのだ。流石に恥ずかしいと思いながらもリリィに視線を移すと、頬を染めるリリィがそこに居た。リリィの肌が白いせいで、その朱はよく映えていて…見蕩れているのは私の方だったのだ。

「わたくしも、同じことを考えていましたわ」

そう言ってよりいっそう体を寄せてくるリリィを抱き留め、幸せだと笑った。

一曲が終われば一度ダンスを止める。名残惜しいが、少しばかりこの手を離さなければいけない。それを知ってか知らずか、リリィの方から手をするりと抜け出していってしまう。

ずっと二人だけで、踊っていられたらいいのに。そんな溜息はこつ、と細く細工されたヒールの音を立てて目の前に現れた友人に消されてしまう。

「全く、お二人を見ていると妬けてしまいますよ。殿下、一曲お願い出来ます?」

「ああ、勿論だよ、アンネ」

アンネリーゼ・ロンディ伯爵令嬢。彼女と最初に話したのは三回生になった頃だっただろうか。生徒会の仕事が溜まっていた時、ルークがサポートとして彼女を連れてきてくれたのが切っ掛けだった。

頭の回る彼女には何度か助けられた。敏腕秘書とでも表そうか。度々サボるフォードを探し当て連れてくるのも彼女の役目だった。

「卒業おめでとう、アンネ。許されるならアンネを側近として迎えたかったくらいだよ。」

「ケイト殿下もご卒業おめでとうございます。…勿体ないお言葉ですわ。ですが、どこの国を回っても殿下の側近が女性なんて話、聞いた事ありませんよ?」

「それなら私達が第一人者になればいい。前例がないなら作ってしまえばいいのさ」

「もう…。貴方ってそういう方でしたね。ですが私も商人としての仕事があるので無理です」

こうきっぱりと断ってくれるのも彼女のいいところなんだと思う。

考えてみます、なんて答えではぐらかさず、無理だ、なんて王太子殿下に言える女性は彼女くらいだろう。

「…、リリーナ嬢の事、よろしく頼んだよ」

「ええ、勿論。王太子殿下からのご命令ですもの」

そう言って笑った彼女は私から体を離し、早々に声を掛けてきた男性とまた踊り始めた。

実は彼女には、リリィの従者としての仕事をお願いしていた。勿論彼女は彼女自身が商人として経営している店に影響が出ない程度という約束だが。

アンネもまた、アイシアを警戒してくれている一人だ。食堂の騒ぎのあったあの日、リリィの護衛は本当に大丈夫なのかと問いかけてきたくらいだからね。

そして何より、剣技を得意としている。

商人より騎士団に入った方がいいのでは…?というくらいには強い。前に、嘗めて掛かってきたからという理由で騎士組の何人かを相手に無傷で帰ってきた。勿論相手の者達はボロボロだ。残念だったね、喧嘩を売る相手を間違えてしまうなんて。

さて、思い出に耽っている場合ではない。あの手この手で何としてでも王家と繋がりを持ちたがる者は沢山居る。既に何人かダンスに誘われているが皆自分が先だと一向に話が進まない状態だ。

そろそろご令嬢達を止めに行こうと足を踏み出した時、突然ゾ、と背筋が凍る感覚に襲われた。

この感覚はよく知っている。いや、覚えざるを得なかった感覚だ。

「御機嫌よう、ケイト殿下」

やっぱり、聞こえた声はアイシアのものだった。声のする方向を振り向けば、一定の距離を保ちつつ完璧なカーテシーをしていた。

こうして見ると本当にただの令嬢だ。今までの振る舞いが嘘のように思える。

「ケイト殿下、ご卒業おめでとうございます」

あの時のヒステリックさはどこへやら。淑女としての振る舞いを身に付けた彼女は確かに、ゲームで見たヒロインであった。

「…ありがとう。そのドレスとても似合っているよ」

「ありがとうございます。あら…殿下、グラスをお持ちでないのですか?それでしたらどうぞこちらのグラスをお持ちになって?…殿下のご卒業とこれからの国の発展を祝して、乾杯することくらいはお許しいただけますよね?」

「ああ、勿論だ。ありがとう」

彼女からグラスを受け取り、葡萄酒で満たされたそれを彼女の持つグラスとを触れない程度に合わせる。今年は葡萄が豊作だと誰かが言っていたっけ。きっと上等な葡萄酒を手に入れてくれたのだろうとグラスに口を付けた瞬間、液体を飲み込む前に私はグラスを口から離した。

「…どうしました殿下?男爵家の用意する葡萄酒では物足りませんでした…?」

「…、アイシア嬢」

「はい、なんですか?」

「この葡萄酒、何を入れたんだい」

そう問いかけた時、彼女の口許はにたりと微笑み歪み出した。

「別に何も?ええ本当に。ただの葡萄酒ですわ。…ああ、でも、強いて言うのであれば、少しだけおまじないを加えましたわ」

アイシアが徐々に私の方へと迫ってくる。彼女の持つグラスの中身は手付かずのまま残っていた。それが何よりの証拠だ。

「さ、お飲みくださいケイト殿下。…大丈夫、毒なんて入っておりませんわ。…毒、なんてね…?」

毒じゃない?信用出来る訳がない。彼女の口振りからすると、薬の類いとでも言いたいのか。無味無臭だけれども、あらゆる毒に耐性を持たせた体は、毒だけでなく薬すらも感知出来る機能くらいある。

彼女は一体、何を飲ませようとしているんだ…?

「さあ、ケイトさま」

囁くように、誰にも聞こえない様な声で、殿下と呼ばずケイト“さま”と呼ぶアイシア。

私は…。

「…っ、ケイト様!!」

一気に飲み干した葡萄酒。私とアイシアの様子がおかしい 事に、少し離れた場所に居たリリィは見ていたようだ。まさかそんな怪しい葡萄酒に手を出すとは思っていなかったらしい。飲み干した私を必死で呼び、駆け寄ってくる。

満足そうに笑うアイシアの表情が驚きに変化したのは、私が何事も無かったかのように彼女へと視線を向け、隣に居るリリィを抱き寄せたからだ。

「な、なんで、なんで何も起こらないのよ!」

会場に響いたのはアイシアの怒声とも取れる声だった。何事もない、…訳では無い。正直なところ、少しばかり無理をしている。まるで脳が麻痺した様に痺れているせいで、リリィを抱き締める手に力を込めてしまい、よりいっそう密着する体勢になった。リリィにとっては苦しいかもしれないが、少しだけ堪えてもらいたい。

それが通じたのか、リリィは震えながらも強く抱き寄せる手に手を重ねてきた。

「やっぱり、何か入れたんだね…。王族というのは昔からよく命を狙われるだろう?耐性を付ける為に毒を少量ずつ体に取り込んでいるなんて当たり前だろう?だから多少の薬や毒なら効かないんだよ。君なら知ってると思ったんだけど、そうじゃなかったみたいだね」

そう言うと、アイシアは力が抜けた様にその場にへたりこんでしまった。床に付いた手に、水滴が落ちてきている。それが彼女の涙だと、気付くのにそう時間は掛からなかった。

「なんでよ…!なんでなのよ…っ!!二年よ!?二年間もこの薬を作る為に時間を使ったのに…それなのに、効かないなんて…!これじゃ…私の二年間の努力はなんだったの…っ」

なるほど。

東屋からの二年間、彼女はこの薬を作る事に全ての時間を費やしたのだろう。だから二年間、私達に接触して来なかったのか。

…この時を待っていたんだ、彼女は。

その情熱は他に向けて欲しかったが…何も言うまい。

まだ少し眩む頭で必死に考え、彼女に問い掛ける事を止めない。

「二年間もこれを作っていた?…一体、何の…っ」

ずき、と頭が痛む。これは脳に作用する薬…?それとも精神干渉?どちらにせよ、そんな薬をどこで入手したんだ。合法とは思えない。

「だって、だってケイトさまは、記憶があるからリリーナさまを好きになられたのでしょう?だったらその記憶全て消して、……私だけの記憶を、作らせたかった。作らせたかったのに…なんで…っ!」

観念したのか、彼女は正直に語る。ゆっくりと、絶望に打ちひしがれながら、徐々に嗚咽が混じり始める。それでも私はアイシアに手は貸さなかった。ただ彼女を、見下ろすだけ。

記憶を消す薬を作ったという驚きもあるけれど、それって死なないけれど薬というよりは毒だ。彼女はそれを、私に飲ませようとしたのか。

「…君の言う通り、私は最初、記憶があったからリリィを好きになった。でも今は違う。記憶があっても無くても、私はいずれリリィを好きになっていたんだ。…アイシア。君の事は、もしかしたら友人としてなら仲良く出来たかもしれないね…」

彼女は何も言わなかった。何も言わず、ただ泣いていた。

どういう理由で泣いていようが、 彼女のしようとした事は王太子の毒殺に等しい事。…アイシアは反逆罪として罪に問われるべき存在となってしまったのだ。

周りの騎士達が彼女を捕え、私から引き離そうとすると同時に、彼女に背を向ける。

「…っ、いや、ケイト、さま…っ」

彼女の涙声に振り返ってしまいそうになったのを、止めたのはリリィだった。

「ケイト様、いけませんわ」

「…、ああ…」

彼女の弱々しい声はすぐに途絶え、騎士に連れられて会場の外へと追いやられた。入って来れないように、扉まで閉めて。

「…。皆、貴重なパーティーの時間に水を差してしまってすまない。残りの時間は心置き無く過ごして欲しい」

私の一声にほ、と皆の緊張の糸が解けた様な雰囲気になっていった。止まっていた伴奏も始まり、また人脈を作ろうと今さっきの出来事なんてなかったかのように話を盛り上げている。その中で私だけ、どうしてもこのパーティーを素直に楽しめない自分が居た。それはきっと、頭痛のせいだけじゃない。

まるで魂が抜けたように、ぼぅ、と階段上から皆の様子を眺めていると、リリィが私に寄り添ってくる。

「…ケイト様は何も悪くありませんわ。…だからそんな顔なさらないで…」

「…うん、ごめん。…ありがとう、リリィ」

楽しめないのはリリィも同じなのだろう。自分を貶めようとした相手でも、あんな悲痛な声を聞いてしまえば誰だって揺らいでしまう。

それでも、私はアイシアの元へ行こうとは思わなかった。隣に居るリリィの手を握り締め、ダンスを踊る生徒達を、ただ二人で眺めていた。

─────────────────────

「「本日、私たちは皆様の前で婚姻の誓いをいたします。

今日という日を迎えられたのも、私達を支えてくださった皆様のおかげです。

これからは二人でで力を合わせて苦難を乗り越え、喜びを分かち合い、 笑顔あふれる家庭と共に、より良い国を築いていく事をここに誓います。 どうか今後とも末永く見守っていただければ幸いです 」」

今、私達は結婚式の最中だ。二人で息を合わせながら婚儀の誓いの言葉を述べると、わ、と歓声が上がり、おめでとうございますとどの席からも聞こえてくる。

「ケイト王太子殿下!リリーナ様!ご結婚おめでとうございます!」

「王太子殿下様!王太子妃様!おめでとうございます!」

私が卒業してから二年。私は20歳、リリィが19歳。

長いようで短かったこの二年間、私達の愛は育つ事を止めず今日に至っている。リリィがまだ学園にいる間の一年間は長かった様な気がするけれど、リリィが卒業してからはとても時間が早く進んだ様に感じた。

やっぱり、私の隣はリリィが居なくては始まらない。

それと、アイシアの件だけれど、彼女は男爵家から切り離され大人しく修道女となったと聞いた。それだけで事なきを得たのは、私が陛下に直談判したから。学園内だけの出来事であったからという、私なりの温情だ。どうやらそれが受け入れられたらしい。

結局、断罪されたのは彼女の方になってしまったな。

「ケイト様、何を考えていらっしゃいますの?」

む、と頬を膨らませた婚約者…いや、リリィはもう私の妻か。その妻が不服そうにこちらを見ている。折角の結婚式なのに、少し上の空だったかな。

「いや、この結婚式まで、…長かったなと思っていたところだよ」

それは本当の事だ。

思えば予想外の事ばかり起きていた。

その度に私は、リリィと困難を乗り越え、リリィもまたそんな私の隣に居続けてくれて本当に助かったし、嬉しかった。

実のところ、本当はリリィが20歳になってから結婚式をするつもりだったんだけれど、どうやらこの世界では卒業と共に結婚をする者が多いらしく、寧ろ遅いくらいだと周りに呆れられる始末。

私としては、リリィを大切に思ってこその行動だと思っていたけれど…逆に不安にさせていたかもしれないと思うと申し訳ない気持ちでいっぱいになる。勿論そういう事で結婚式を遅らせようと思うと話をした時リリィは。

『わたくしは今すぐにでも結婚したいくらいです』

…と、少し怒られてしまった。

どうも長年暮らしていた日本の都内での感覚は簡単には忘れられないらしい。これが地方民だったら少し話は違っていたのかもしれないけれど。

「待たせてごめんね、これで漸くリリィと夫婦になれる」

「本当に。まさか一年間待たされるとは思ってもみませんでしたわ。…実は周りに、不仲説まで流れていたんですのよ?」

それは初耳…。どうやら私の知らないところでリリィに苦労をかけてしまったと改めて反省してます。

そして皆さん、不仲説は噂好きな夫人達が流した嘘で御座います。いつの世もご婦人は噂話がお好きなようだ。

まあそれも、この結婚式で全て払拭されたけれどね。

「わぁ…!」

隣でリリィが歓喜の声を上げた。それもその筈。リノに頼んで、木の精や花の精の協力の元、上空から花を降らせるというフラワーシャワーが完成した。この世界では行わない為、皆一様に上空を眺めながら笑顔を浮かべている。

「ケイト様ケイト様!お花がたくさんです!とっても綺麗!」

フラワーシャワーの中で見る彼女の笑顔は一際美しく、そして愛らしくて仕方ない。彼女の腰を抱き寄せ、目元に化粧が崩れない程度の軽いキスをすれば降り注ぐ花弁より真っ赤に染まったリリィを見る事が出来た。こればかりは独り占めしたい。

「リリィ」

「?はい、なんでしょう?」

「……病める時も健やかなる時も、死がふたりを分かっても、…君を愛する事を、君に誓うよ」

「……っ!」

この馬車の中で、二人だけで行われる誓いの言葉。

神に誓うのではなく、私はリリィに誓いたい。そして私は死しても尚、リリィを思い続けるだろう。

「…わたくしも、死がふたりを分かっても、貴方を愛する事を誓います。…ケイト様に、誓います」

互いに誓い合って、私達は未だに止まない祝いの言葉をくれる民衆に手を振り、満足気に笑う。それは彼女も一緒で、民衆に手を振りながらも私の視線に気付けば、蕩ける様な笑顔をくれる。

私達は額を合わせて、この日一日はどんなに疲れていても幸せばかりが溢れて、笑顔が絶える事はなかった。

一年後。リリィは双子を出産するのだけれど、私の親バカ振りがバレてしまうのは恥ずかしいので、そこは割愛させてくれ。

END

父上…もとい、国王陛下から祝いの言葉を賜り終えれば、各々流され始めた曲に合わせパートナーとダンスをしたり、食事や交流を楽しんだりと様々だった。

勿論私達もダンスを楽しませてもらった。

「やっぱり、今日のリリィは誰よりも素敵だよ」

「まぁ…、ふふ、ケイト様が気に入ってくださったのなら、それだけで満足ですわ」

ステップを踏みながらの二人の会話は曲に拐われ掻き消えてしまうも、皆の視線が私達の仲睦まじさを雄弁に語る。

でも少しだけ不満な事がある。

「…やっぱりもう少し控えめなドレスの方が良かったかな…?どちらもきっと似合うけど、皆がリリィに見蕩れてるのが気に入らない」

は、と気付いた時にはもう遅かった。口から本音がダダ漏れだったのだ。流石に恥ずかしいと思いながらもリリィに視線を移すと、頬を染めるリリィがそこに居た。リリィの肌が白いせいで、その朱はよく映えていて…見蕩れているのは私の方だったのだ。

「わたくしも、同じことを考えていましたわ」

そう言ってよりいっそう体を寄せてくるリリィを抱き留め、幸せだと笑った。

一曲が終われば一度ダンスを止める。名残惜しいが、少しばかりこの手を離さなければいけない。それを知ってか知らずか、リリィの方から手をするりと抜け出していってしまう。

ずっと二人だけで、踊っていられたらいいのに。そんな溜息はこつ、と細く細工されたヒールの音を立てて目の前に現れた友人に消されてしまう。

「全く、お二人を見ていると妬けてしまいますよ。殿下、一曲お願い出来ます?」

「ああ、勿論だよ、アンネ」

アンネリーゼ・ロンディ伯爵令嬢。彼女と最初に話したのは三回生になった頃だっただろうか。生徒会の仕事が溜まっていた時、ルークがサポートとして彼女を連れてきてくれたのが切っ掛けだった。

頭の回る彼女には何度か助けられた。敏腕秘書とでも表そうか。度々サボるフォードを探し当て連れてくるのも彼女の役目だった。

「卒業おめでとう、アンネ。許されるならアンネを側近として迎えたかったくらいだよ。」

「ケイト殿下もご卒業おめでとうございます。…勿体ないお言葉ですわ。ですが、どこの国を回っても殿下の側近が女性なんて話、聞いた事ありませんよ?」

「それなら私達が第一人者になればいい。前例がないなら作ってしまえばいいのさ」

「もう…。貴方ってそういう方でしたね。ですが私も商人としての仕事があるので無理です」

こうきっぱりと断ってくれるのも彼女のいいところなんだと思う。

考えてみます、なんて答えではぐらかさず、無理だ、なんて王太子殿下に言える女性は彼女くらいだろう。

「…、リリーナ嬢の事、よろしく頼んだよ」

「ええ、勿論。王太子殿下からのご命令ですもの」

そう言って笑った彼女は私から体を離し、早々に声を掛けてきた男性とまた踊り始めた。

実は彼女には、リリィの従者としての仕事をお願いしていた。勿論彼女は彼女自身が商人として経営している店に影響が出ない程度という約束だが。

アンネもまた、アイシアを警戒してくれている一人だ。食堂の騒ぎのあったあの日、リリィの護衛は本当に大丈夫なのかと問いかけてきたくらいだからね。

そして何より、剣技を得意としている。

商人より騎士団に入った方がいいのでは…?というくらいには強い。前に、嘗めて掛かってきたからという理由で騎士組の何人かを相手に無傷で帰ってきた。勿論相手の者達はボロボロだ。残念だったね、喧嘩を売る相手を間違えてしまうなんて。

さて、思い出に耽っている場合ではない。あの手この手で何としてでも王家と繋がりを持ちたがる者は沢山居る。既に何人かダンスに誘われているが皆自分が先だと一向に話が進まない状態だ。

そろそろご令嬢達を止めに行こうと足を踏み出した時、突然ゾ、と背筋が凍る感覚に襲われた。

この感覚はよく知っている。いや、覚えざるを得なかった感覚だ。

「御機嫌よう、ケイト殿下」

やっぱり、聞こえた声はアイシアのものだった。声のする方向を振り向けば、一定の距離を保ちつつ完璧なカーテシーをしていた。

こうして見ると本当にただの令嬢だ。今までの振る舞いが嘘のように思える。

「ケイト殿下、ご卒業おめでとうございます」

あの時のヒステリックさはどこへやら。淑女としての振る舞いを身に付けた彼女は確かに、ゲームで見たヒロインであった。

「…ありがとう。そのドレスとても似合っているよ」

「ありがとうございます。あら…殿下、グラスをお持ちでないのですか?それでしたらどうぞこちらのグラスをお持ちになって?…殿下のご卒業とこれからの国の発展を祝して、乾杯することくらいはお許しいただけますよね?」

「ああ、勿論だ。ありがとう」

彼女からグラスを受け取り、葡萄酒で満たされたそれを彼女の持つグラスとを触れない程度に合わせる。今年は葡萄が豊作だと誰かが言っていたっけ。きっと上等な葡萄酒を手に入れてくれたのだろうとグラスに口を付けた瞬間、液体を飲み込む前に私はグラスを口から離した。

「…どうしました殿下?男爵家の用意する葡萄酒では物足りませんでした…?」

「…、アイシア嬢」

「はい、なんですか?」

「この葡萄酒、何を入れたんだい」

そう問いかけた時、彼女の口許はにたりと微笑み歪み出した。

「別に何も?ええ本当に。ただの葡萄酒ですわ。…ああ、でも、強いて言うのであれば、少しだけおまじないを加えましたわ」

アイシアが徐々に私の方へと迫ってくる。彼女の持つグラスの中身は手付かずのまま残っていた。それが何よりの証拠だ。

「さ、お飲みくださいケイト殿下。…大丈夫、毒なんて入っておりませんわ。…毒、なんてね…?」

毒じゃない?信用出来る訳がない。彼女の口振りからすると、薬の類いとでも言いたいのか。無味無臭だけれども、あらゆる毒に耐性を持たせた体は、毒だけでなく薬すらも感知出来る機能くらいある。

彼女は一体、何を飲ませようとしているんだ…?

「さあ、ケイトさま」

囁くように、誰にも聞こえない様な声で、殿下と呼ばずケイト“さま”と呼ぶアイシア。

私は…。

「…っ、ケイト様!!」

一気に飲み干した葡萄酒。私とアイシアの様子がおかしい 事に、少し離れた場所に居たリリィは見ていたようだ。まさかそんな怪しい葡萄酒に手を出すとは思っていなかったらしい。飲み干した私を必死で呼び、駆け寄ってくる。

満足そうに笑うアイシアの表情が驚きに変化したのは、私が何事も無かったかのように彼女へと視線を向け、隣に居るリリィを抱き寄せたからだ。

「な、なんで、なんで何も起こらないのよ!」

会場に響いたのはアイシアの怒声とも取れる声だった。何事もない、…訳では無い。正直なところ、少しばかり無理をしている。まるで脳が麻痺した様に痺れているせいで、リリィを抱き締める手に力を込めてしまい、よりいっそう密着する体勢になった。リリィにとっては苦しいかもしれないが、少しだけ堪えてもらいたい。

それが通じたのか、リリィは震えながらも強く抱き寄せる手に手を重ねてきた。

「やっぱり、何か入れたんだね…。王族というのは昔からよく命を狙われるだろう?耐性を付ける為に毒を少量ずつ体に取り込んでいるなんて当たり前だろう?だから多少の薬や毒なら効かないんだよ。君なら知ってると思ったんだけど、そうじゃなかったみたいだね」

そう言うと、アイシアは力が抜けた様にその場にへたりこんでしまった。床に付いた手に、水滴が落ちてきている。それが彼女の涙だと、気付くのにそう時間は掛からなかった。

「なんでよ…!なんでなのよ…っ!!二年よ!?二年間もこの薬を作る為に時間を使ったのに…それなのに、効かないなんて…!これじゃ…私の二年間の努力はなんだったの…っ」

なるほど。

東屋からの二年間、彼女はこの薬を作る事に全ての時間を費やしたのだろう。だから二年間、私達に接触して来なかったのか。

…この時を待っていたんだ、彼女は。

その情熱は他に向けて欲しかったが…何も言うまい。

まだ少し眩む頭で必死に考え、彼女に問い掛ける事を止めない。

「二年間もこれを作っていた?…一体、何の…っ」

ずき、と頭が痛む。これは脳に作用する薬…?それとも精神干渉?どちらにせよ、そんな薬をどこで入手したんだ。合法とは思えない。

「だって、だってケイトさまは、記憶があるからリリーナさまを好きになられたのでしょう?だったらその記憶全て消して、……私だけの記憶を、作らせたかった。作らせたかったのに…なんで…っ!」

観念したのか、彼女は正直に語る。ゆっくりと、絶望に打ちひしがれながら、徐々に嗚咽が混じり始める。それでも私はアイシアに手は貸さなかった。ただ彼女を、見下ろすだけ。

記憶を消す薬を作ったという驚きもあるけれど、それって死なないけれど薬というよりは毒だ。彼女はそれを、私に飲ませようとしたのか。

「…君の言う通り、私は最初、記憶があったからリリィを好きになった。でも今は違う。記憶があっても無くても、私はいずれリリィを好きになっていたんだ。…アイシア。君の事は、もしかしたら友人としてなら仲良く出来たかもしれないね…」

彼女は何も言わなかった。何も言わず、ただ泣いていた。

どういう理由で泣いていようが、 彼女のしようとした事は王太子の毒殺に等しい事。…アイシアは反逆罪として罪に問われるべき存在となってしまったのだ。

周りの騎士達が彼女を捕え、私から引き離そうとすると同時に、彼女に背を向ける。

「…っ、いや、ケイト、さま…っ」

彼女の涙声に振り返ってしまいそうになったのを、止めたのはリリィだった。

「ケイト様、いけませんわ」

「…、ああ…」

彼女の弱々しい声はすぐに途絶え、騎士に連れられて会場の外へと追いやられた。入って来れないように、扉まで閉めて。

「…。皆、貴重なパーティーの時間に水を差してしまってすまない。残りの時間は心置き無く過ごして欲しい」

私の一声にほ、と皆の緊張の糸が解けた様な雰囲気になっていった。止まっていた伴奏も始まり、また人脈を作ろうと今さっきの出来事なんてなかったかのように話を盛り上げている。その中で私だけ、どうしてもこのパーティーを素直に楽しめない自分が居た。それはきっと、頭痛のせいだけじゃない。

まるで魂が抜けたように、ぼぅ、と階段上から皆の様子を眺めていると、リリィが私に寄り添ってくる。

「…ケイト様は何も悪くありませんわ。…だからそんな顔なさらないで…」

「…うん、ごめん。…ありがとう、リリィ」

楽しめないのはリリィも同じなのだろう。自分を貶めようとした相手でも、あんな悲痛な声を聞いてしまえば誰だって揺らいでしまう。

それでも、私はアイシアの元へ行こうとは思わなかった。隣に居るリリィの手を握り締め、ダンスを踊る生徒達を、ただ二人で眺めていた。

─────────────────────

「「本日、私たちは皆様の前で婚姻の誓いをいたします。

今日という日を迎えられたのも、私達を支えてくださった皆様のおかげです。

これからは二人でで力を合わせて苦難を乗り越え、喜びを分かち合い、 笑顔あふれる家庭と共に、より良い国を築いていく事をここに誓います。 どうか今後とも末永く見守っていただければ幸いです 」」

今、私達は結婚式の最中だ。二人で息を合わせながら婚儀の誓いの言葉を述べると、わ、と歓声が上がり、おめでとうございますとどの席からも聞こえてくる。

「ケイト王太子殿下!リリーナ様!ご結婚おめでとうございます!」

「王太子殿下様!王太子妃様!おめでとうございます!」

私が卒業してから二年。私は20歳、リリィが19歳。

長いようで短かったこの二年間、私達の愛は育つ事を止めず今日に至っている。リリィがまだ学園にいる間の一年間は長かった様な気がするけれど、リリィが卒業してからはとても時間が早く進んだ様に感じた。

やっぱり、私の隣はリリィが居なくては始まらない。

それと、アイシアの件だけれど、彼女は男爵家から切り離され大人しく修道女となったと聞いた。それだけで事なきを得たのは、私が陛下に直談判したから。学園内だけの出来事であったからという、私なりの温情だ。どうやらそれが受け入れられたらしい。

結局、断罪されたのは彼女の方になってしまったな。

「ケイト様、何を考えていらっしゃいますの?」

む、と頬を膨らませた婚約者…いや、リリィはもう私の妻か。その妻が不服そうにこちらを見ている。折角の結婚式なのに、少し上の空だったかな。

「いや、この結婚式まで、…長かったなと思っていたところだよ」

それは本当の事だ。

思えば予想外の事ばかり起きていた。

その度に私は、リリィと困難を乗り越え、リリィもまたそんな私の隣に居続けてくれて本当に助かったし、嬉しかった。

実のところ、本当はリリィが20歳になってから結婚式をするつもりだったんだけれど、どうやらこの世界では卒業と共に結婚をする者が多いらしく、寧ろ遅いくらいだと周りに呆れられる始末。

私としては、リリィを大切に思ってこその行動だと思っていたけれど…逆に不安にさせていたかもしれないと思うと申し訳ない気持ちでいっぱいになる。勿論そういう事で結婚式を遅らせようと思うと話をした時リリィは。

『わたくしは今すぐにでも結婚したいくらいです』

…と、少し怒られてしまった。

どうも長年暮らしていた日本の都内での感覚は簡単には忘れられないらしい。これが地方民だったら少し話は違っていたのかもしれないけれど。

「待たせてごめんね、これで漸くリリィと夫婦になれる」

「本当に。まさか一年間待たされるとは思ってもみませんでしたわ。…実は周りに、不仲説まで流れていたんですのよ?」

それは初耳…。どうやら私の知らないところでリリィに苦労をかけてしまったと改めて反省してます。

そして皆さん、不仲説は噂好きな夫人達が流した嘘で御座います。いつの世もご婦人は噂話がお好きなようだ。

まあそれも、この結婚式で全て払拭されたけれどね。

「わぁ…!」

隣でリリィが歓喜の声を上げた。それもその筈。リノに頼んで、木の精や花の精の協力の元、上空から花を降らせるというフラワーシャワーが完成した。この世界では行わない為、皆一様に上空を眺めながら笑顔を浮かべている。

「ケイト様ケイト様!お花がたくさんです!とっても綺麗!」

フラワーシャワーの中で見る彼女の笑顔は一際美しく、そして愛らしくて仕方ない。彼女の腰を抱き寄せ、目元に化粧が崩れない程度の軽いキスをすれば降り注ぐ花弁より真っ赤に染まったリリィを見る事が出来た。こればかりは独り占めしたい。

「リリィ」

「?はい、なんでしょう?」

「……病める時も健やかなる時も、死がふたりを分かっても、…君を愛する事を、君に誓うよ」

「……っ!」

この馬車の中で、二人だけで行われる誓いの言葉。

神に誓うのではなく、私はリリィに誓いたい。そして私は死しても尚、リリィを思い続けるだろう。

「…わたくしも、死がふたりを分かっても、貴方を愛する事を誓います。…ケイト様に、誓います」

互いに誓い合って、私達は未だに止まない祝いの言葉をくれる民衆に手を振り、満足気に笑う。それは彼女も一緒で、民衆に手を振りながらも私の視線に気付けば、蕩ける様な笑顔をくれる。

私達は額を合わせて、この日一日はどんなに疲れていても幸せばかりが溢れて、笑顔が絶える事はなかった。

一年後。リリィは双子を出産するのだけれど、私の親バカ振りがバレてしまうのは恥ずかしいので、そこは割愛させてくれ。

END

0

お気に入りに追加

26

あなたにおすすめの小説

拝啓、私を追い出した皆様 いかがお過ごしですか?私はとても幸せです。

香木あかり

恋愛

拝啓、懐かしのお父様、お母様、妹のアニー

私を追い出してから、一年が経ちましたね。いかがお過ごしでしょうか。私は元気です。

治癒の能力を持つローザは、家業に全く役に立たないという理由で家族に疎まれていた。妹アニーの占いで、ローザを追い出せば家業が上手くいくという結果が出たため、家族に家から追い出されてしまう。

隣国で暮らし始めたローザは、実家の商売敵であるフランツの病気を治癒し、それがきっかけで結婚する。フランツに溺愛されながら幸せに暮らすローザは、実家にある手紙を送るのだった。

※複数サイトにて掲載中です

完 あの、なんのことでしょうか。

水鳥楓椛

恋愛

私、シェリル・ラ・マルゴットはとっても胃が弱わく、前世共々ストレスに対する耐性が壊滅的。

よって、三大公爵家唯一の息女でありながら、王太子の婚約者から外されていた。

それなのに………、

「シェリル・ラ・マルゴット!卑しく僕に噛み付く悪女め!!今この瞬間を以て、貴様との婚約を破棄しゅるっ!!」

王立学園の卒業パーティー、赤の他人、否、仕えるべき未来の主君、王太子アルゴノート・フォン・メッテルリヒは壁際で従者と共にお花になっていた私を舞台の中央に無理矢理連れてた挙句、誤り満載の言葉遣いかつ最後の最後で舌を噛むというなんとも残念な婚約破棄を叩きつけてきた。

「あの………、なんのことでしょうか?」

あまりにも素っ頓狂なことを叫ぶ幼馴染に素直にびっくりしながら、私は斜め後ろに控える従者に声をかける。

「私、彼と婚約していたの?」

私の疑問に、従者は首を横に振った。

(うぅー、胃がいたい)

前世から胃が弱い私は、精神年齢3歳の幼馴染を必死に諭す。

(だって私、王妃にはゼッタイになりたくないもの)

貧乏男爵家の末っ子が眠り姫になるまでとその後

空月

恋愛

貧乏男爵家の末っ子・アルティアの婚約者は、何故か公爵家嫡男で非の打ち所のない男・キースである。

魔術学院の二年生に進学して少し経った頃、「君と俺とでは釣り合わないと思わないか」と言われる。

そのときは曖昧な笑みで流したアルティアだったが、その数日後、倒れて眠ったままの状態になってしまう。

すると、キースの態度が豹変して……?

悪役令嬢と攻略対象(推し)の娘に転生しました。~前世の記憶で夫婦円満に導きたいと思います~

木山楽斗

恋愛

頭を打った私は、自分がかつてプレイした乙女ゲームの悪役令嬢であるアルティリアと攻略対象の一人で私の推しだったファルクスの子供に転生したことを理解した。

少し驚いたが、私は自分の境遇を受け入れた。例え前世の記憶が蘇っても、お父様とお母様のことが大好きだったからだ。

二人は、娘である私のことを愛してくれている。それを改めて理解しながらも、私はとある問題を考えることになった。

お父様とお母様の関係は、良好とは言い難い。政略結婚だった二人は、どこかぎこちない関係を築いていたのである。

仕方ない部分もあるとは思ったが、それでも私は二人に笑い合って欲しいと思った。

それは私のわがままだ。でも、私になら許されると思っている。だって、私は二人の娘なのだから。

こうして、私は二人になんとか仲良くなってもらうことを決意した。

幸いにも私には前世の記憶がある。乙女ゲームで描かれた二人の知識はきっと私を助けてくれるはずだ。

※2022/10/18 改題しました。(旧題:乙女ゲームの推しと悪役令嬢の娘に転生しました。)

※2022/10/20 改題しました。(旧題:悪役令嬢と推しの娘に転生しました。)

美人すぎる姉ばかりの姉妹のモブ末っ子ですが、イケメン公爵令息は、私がお気に入りのようで。

天災

恋愛

美人な姉ばかりの姉妹の末っ子である私、イラノは、モブな性格である。

とある日、公爵令息の誕生日パーティーにて、私はとある事件に遭う!?

記憶がないので離縁します。今更謝られても困りますからね。

せいめ

恋愛

メイドにいじめられ、頭をぶつけた私は、前世の記憶を思い出す。前世では兄2人と取っ組み合いの喧嘩をするくらい気の強かった私が、メイドにいじめられているなんて…。どれ、やり返してやるか!まずは邸の使用人を教育しよう。その後は、顔も知らない旦那様と離婚して、平民として自由に生きていこう。

頭をぶつけて現世記憶を失ったけど、前世の記憶で逞しく生きて行く、侯爵夫人のお話。

ご都合主義です。誤字脱字お許しください。

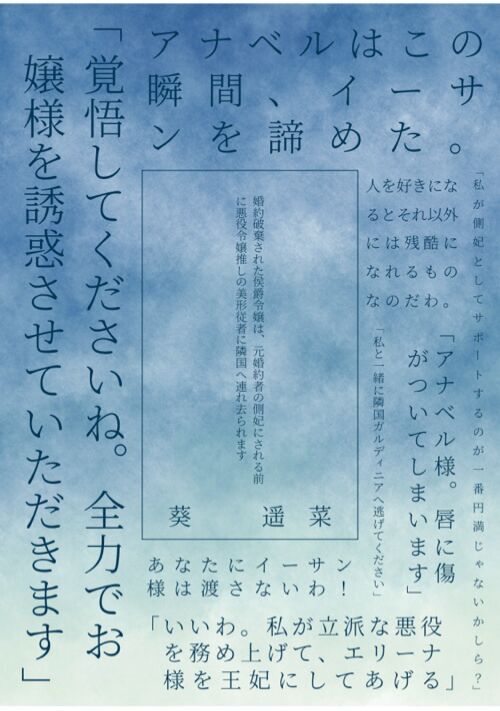

婚約破棄された侯爵令嬢は、元婚約者の側妃にされる前に悪役令嬢推しの美形従者に隣国へ連れ去られます

葵 遥菜

恋愛

アナベル・ハワード侯爵令嬢は婚約者のイーサン王太子殿下を心から慕い、彼の伴侶になるための勉強にできる限りの時間を費やしていた。二人の仲は順調で、結婚の日取りも決まっていた。

しかし、王立学園に入学したのち、イーサン王太子は真実の愛を見つけたようだった。

お相手はエリーナ・カートレット男爵令嬢。

二人は相思相愛のようなので、アナベルは将来王妃となったのち、彼女が側妃として召し上げられることになるだろうと覚悟した。

「悪役令嬢、アナベル・ハワード! あなたにイーサン様は渡さない――!」

アナベルはエリーナから「悪」だと断じられたことで、自分の存在が二人の邪魔であることを再認識し、エリーナが王妃になる道はないのかと探り始める――。

「エリーナ様を王妃に据えるにはどうしたらいいのかしらね、エリオット?」

「一つだけ方法がございます。それをお教えする代わりに、私と約束をしてください」

「どんな約束でも守るわ」

「もし……万が一、王太子殿下がアナベル様との『婚約を破棄する』とおっしゃったら、私と一緒に隣国ガルディニアへ逃げてください」

これは、悪役令嬢を溺愛する従者が合法的に推しを手に入れる物語である。

※タイトル通りのご都合主義なお話です。

※他サイトにも投稿しています。

攻略対象の王子様は放置されました

白生荼汰

恋愛

……前回と違う。

お茶会で公爵令嬢の不在に、前回と前世を思い出した王子様。

今回の公爵令嬢は、どうも婚約を避けたい様子だ。

小説家になろうにも投稿してます。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる