歴史的賃上げのなか「就職氷河期世代だけ賃金が上がっていない」理由

2024.04.04

ビジネスジャーナル

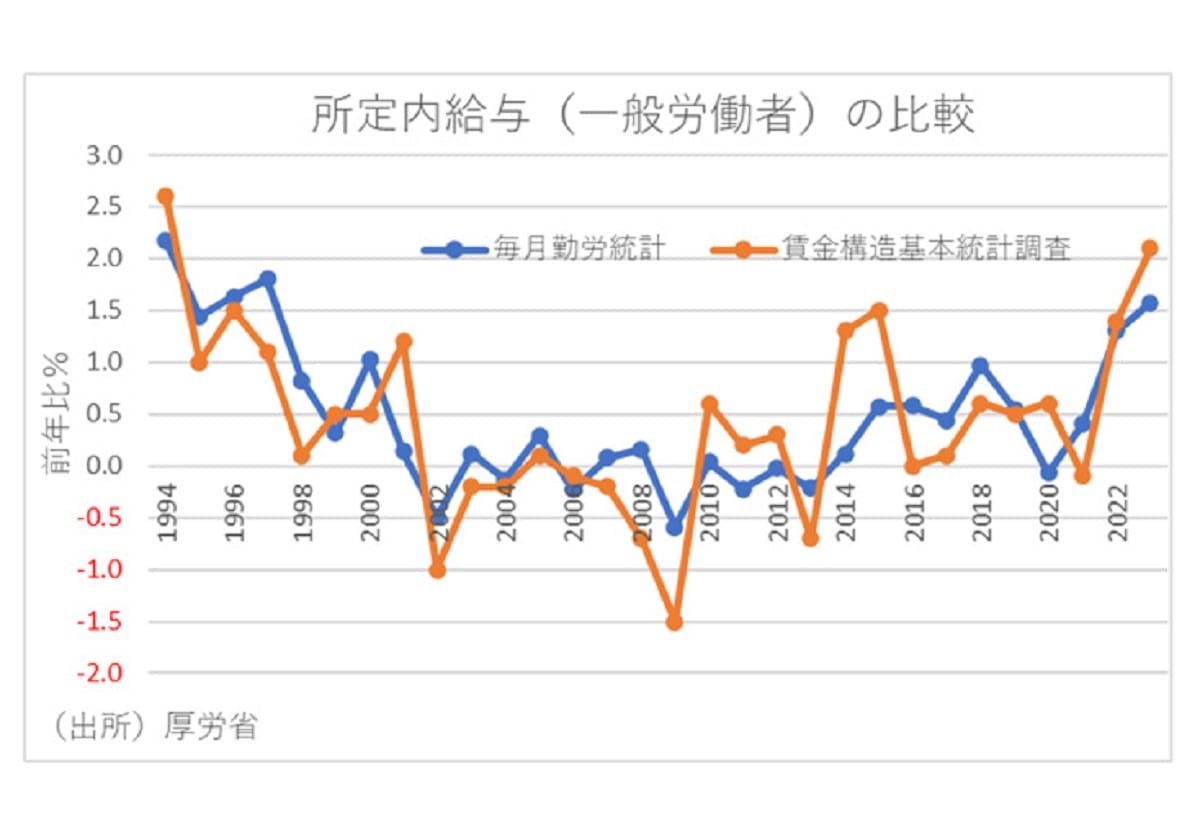

19年ぶりの伸びとなった2023年の一般労働者の所定内給与

連合が公表した今年の春闘の1次集計結果によれば、賃上げ率は平均で5.28%となり、33年ぶりの高い賃上げとなった。そして内訳を見ても、大企業で5.30%、中小企業で4.42%、非正規で6.75%と中小企業や非正規への波及も見られており、来年度の賃金上昇が期待されている。

事実、先々月公表された厚生労働省の賃金構造基本統計調査によれば、2023年の一般労働者の所定内給与は前年比+2.1%となり、既に公表されていた毎月勤労統計ベースの同+1.6を上回った。なお、賃金構造基本統計調査は約5万事業所を対象に労働者個人のレベルで賃金を調査するのに対し、毎月勤労統計の対象は約3.3万で事業所全体の人件費を従業員数で除して賃金を求める。このため、賃金構造基本統計調査の正確性が高いと考えられる。

そして、この結果は23年の春闘賃上げ率が30年ぶりの伸びになったことと整合的となっている。つまり、賃金統計の正確性を踏まえると、2023年の賃金は少なくとも春闘賃上げ率の影響をより受けやすい所定内給与ベースでは29年前となる1994年以来の水準まで伸びが加速していたことになる。

足を引っ張るロスジェネ世代

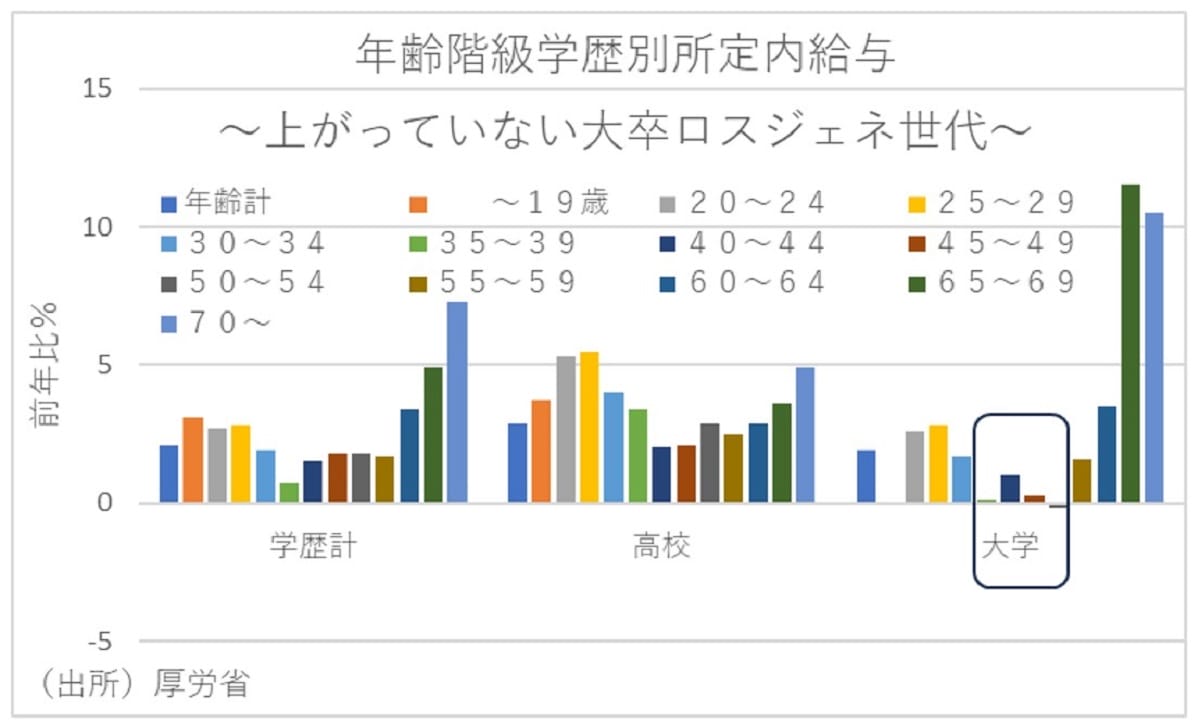

これを年齢階級・学歴別にみると、20代と60代以降の賃金上昇がけん引役となっていることがわかる。20代については少子化の影響で人口が少ないことに加え、労働市場の流動性が高いため、賃金が上がりやすくなっていることが推察される。また60代以降については、定年延長等による平均賃金上昇が響いていることが示唆される。

しかし、今年33年ぶりの賃上げが実現したとはいえ、皆の給料が上がるとは限らない可能性があることには注意が必要だろう。というのも、昨年は30年ぶりの賃上げが実現したにもかかわらず、大卒30代後半~50代前半の賃金が上がっていないことがわかる。第二次ベビーブーマー世代も含むこの世代の労働者数のボリュームを勘案すれば、まさに大卒ロスジェネ世代が最大の賃金押し下げ要因となっているということだろう。背景には、元々相対的に賃金水準が高い年代にあることや、年齢的に転職しにくく労働市場の流動性が低いこと等から、30年ぶりの賃上げが実現する中でも相対的に賃金が上がりにくくなっている可能性がある。

一方、学歴別にみると、高卒では年齢計で前年比+2.9%の一方で、大卒は同+1.9%の増加にとどまっていることがわかる。こうしたことから、学歴による賃金格差が縮小する傾向にあることが読み取れるが、逆に相対的な人手不足感が低いホワイトカラーの賃金が上がりにくくなっていることを示唆している可能性があるといえよう。

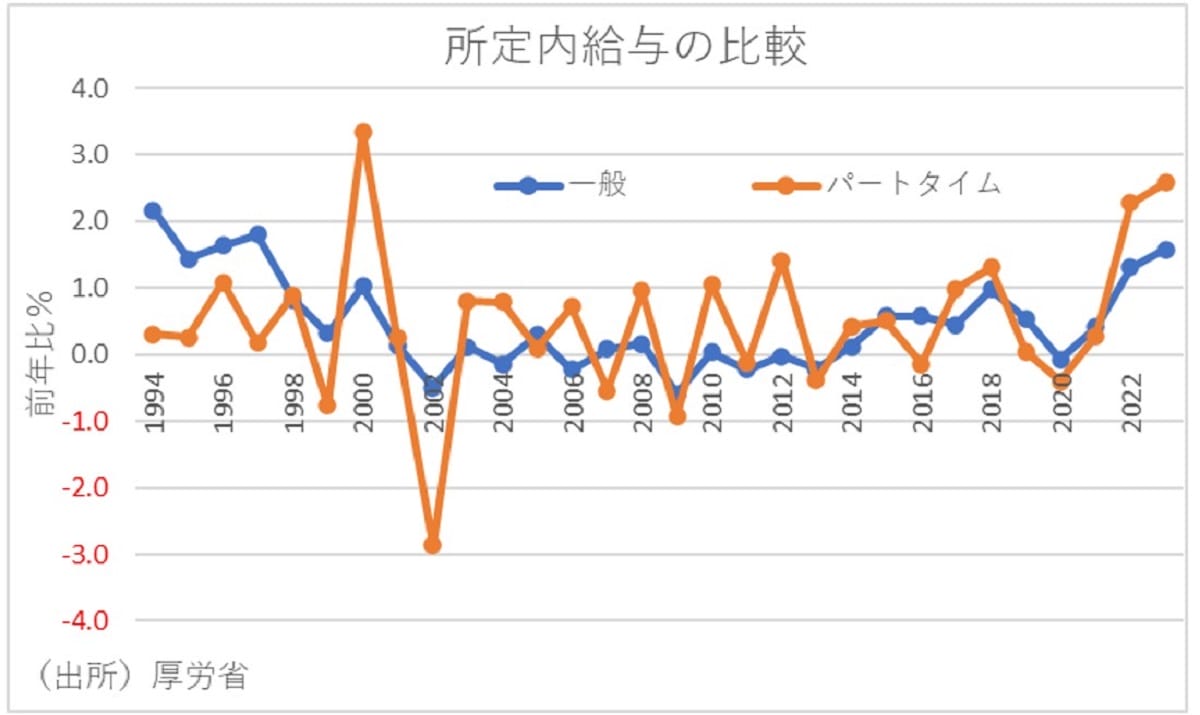

なお、毎月勤労統計ベースで雇用形態別にみると、近年はパートタイム労働者の伸びが正社員を上回っていることがわかる。これは、雇用形態による賃金格差が縮小傾向にあることを意味し、相対的に労働市場の流動性が高くて人手不足感の強いパートタイム労働者の賃金が上がりやすくなっている可能性が高い。

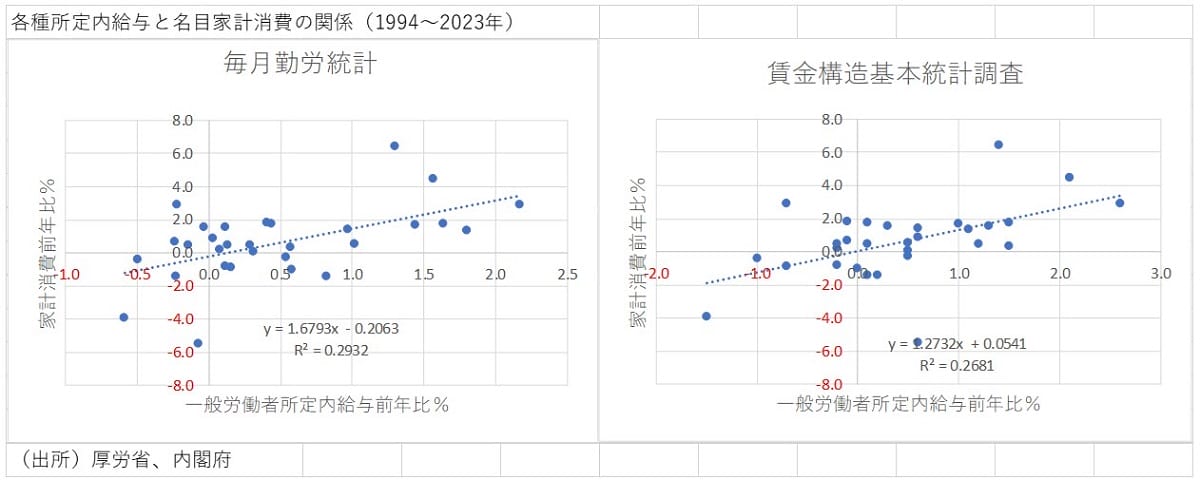

家計消費との関係が深い所定内給与

一方、賃金と消費の関係を見るべく、1994年~2023年の名目家計消費と各種一般労働者の所定内給与との関係について、自由度調整済み決定係数の大きさで見ると、賃金構造基本統計調査が0.2681、毎月勤労統計 5 人以上で0.2932と明確な正の相関関係がある。この背景には、個人消費の動向は恒常所得の色彩が高い一般労働者の所定内給与の動向に大きく左右されることがあることが一因と考えられる。

こうしたことから、賃金上昇の足を引っ張っているのは30代後半~50代前半の大卒一般労働者であると考えられ、この世帯は第二次ベビーブーマー世代を含む子育て世代で消費支出額も大きいため、個人消費低迷の一因になっていると考えられる。そして、この世代はバブル崩壊後の就職氷河期世代で就業機会に恵まれにくかったことに加えて、就職に苦労したことから賃金上昇よりも雇用の安定を重視する傾向が強くなることで労働市場の流動性が低くなっていることが推察され、賃金が上がりにくくなっている可能性がある。